復合益生菌對非透析慢性腎臟病患者微炎癥狀態及腎功能的影響

管紅斌 呂路 何凱平

最近國內外流行病學調查結果表明,我國慢性腎臟 病(chronic kidney disease,CKD)發病率逐年升高,已達10.8%,患病例數約1.32 億[1],國外已達8%~16%[2,3],已成為中國乃至世界范圍內威脅人類生命健康的重要公共衛生問題。CKD 如未能得到及時有效的治療將持續進行性發展至終末期腎病(end-stage renal disease,ESRD),需長期腎臟替代治療,對個人、家庭及社會造成了巨大的經濟負擔。目前CKD 患者普遍存在微炎癥狀態,腸道菌群失調是導致CKD 微炎癥狀態的重要原因[4],腸道菌群失調可通過炎癥反應促進CKD的進展,通過補充益生菌可能成為預防和治療CKD 的新靶點。目前已研究發現益生菌可改善CKD 透析患者的微炎癥狀態[5],而有關復合益生菌對非透析CKD 患者微炎癥狀態及腎功能的影響鮮有報道。本研究以本院腎內科門診收治的非透析CKD 患者為研究對象,探討外源性補充復合益生菌對非透析CKD 患者微炎癥狀態及腎功能的影響,報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇2020 年1 月~2021 年12 月廣東藥科大學附屬第一醫院腎內科門診的58 例非透析CKD患者作為研究對象,其中男32 例,女26 例,年齡36~76 歲。納入標準:①所有入選患者符合2013 年版改善全球腎臟病預后組織(KDIGO)指南的診斷標準[6];②根據慢性腎臟病流行病合作工作組(CKD-EPI)(SCr)公式估算腎小球濾過率(eGFR)[7],CKD 處于3 期。排除標準:①eGFR<30 ml/(min×1.73 m2);②近期發生微生物感染;③近期使用抗生素、激素及免疫抑制劑;④近期發生導致CKD 急性加重情況,如惡性高血壓、急性心力衰竭、惡性心律失常、外傷、出血、脫水等;⑤風濕病、腫瘤。采用隨機數字表法將患者分為對照組和益生菌組,每組29 例。兩組患者的年齡、性別、體質量指數(BMI)、CKD 年限、原發病等一般資料比較差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。見表1。

表1 兩組患者一般資料比較(,n)

表1 兩組患者一般資料比較(,n)

注:兩組比較,P>0.05

1.2 治療方法

1.2.1 對照組 給予CKD 基礎治療24 周,主要包括:①優質低蛋白飲食配合復方α-酮酸口服;②糾正貧血;③降糖,使用胰島素,糖化血紅蛋白控制在<7.0 mmol/L;④降壓,使用阿利沙坦酯片120 mg/次,2 周后如能耐受增加至240 mg/次、1 次/d 空腹口服,必要時合用美托洛爾或氨氯地平,血壓控制目標在<120/80 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)。

1.2.2 觀察組 在對照組基礎上給予復合益生菌治療24 周,包括雙歧桿菌乳桿菌三聯活菌片(商品名:金雙歧片,內蒙古雙奇藥業股份有限公司,國藥準字S19980004,規格:0.5 g×24 片)2.0 g/次,3 次/d 口服;復方嗜酸乳酸桿菌片(商品名:益君康片,通化金馬藥業集團股份有限公司,國藥準字H10940114,規格0.5 g×24 片)1.0 g/次,3 次/d 口服。

1.3 觀察指標 比較兩組患者治療前后微炎癥指標及腎功能指標。觀察兩組微炎癥狀態變化,分別于治療前后采集患者空腹靜脈血,檢測hs-CRP、IL-6、SAA水平,使用原裝試劑及采用全自動生化分析儀檢測hs-CRP 水平,采用全自動電化學發光儀檢測IL-6 水平,采用免疫法檢測SAA 水平。觀察兩組腎功能變化,分別于治療前后采集患者空腹靜脈血,檢測SCr、BUN水平,采用全自動生化分析儀檢測SCr、BUN 水平。觀察兩組患者不良反應發生情況,包括惡心、腹脹等消化道癥狀。

1.4 統計學方法 采用SPSS22.0 統計學軟件進行統計分析。計量資料以均數±標準差()表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 結果

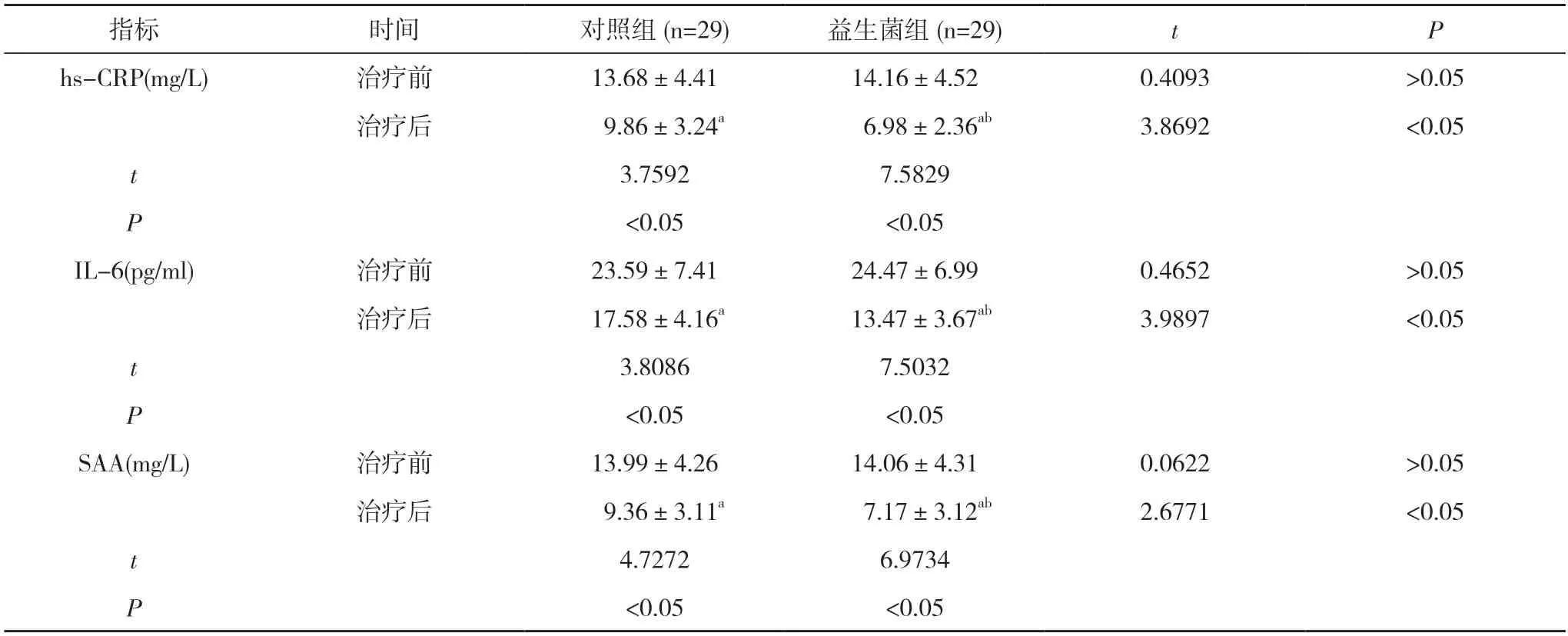

2.1 兩組患者治療前后微炎癥指標比較 治療前,兩組患者的hs-CRP、IL-6、SAA 水平比較差異無統計學意義(P>0.05);治療后,兩組患者hs-CRP、IL-6、SAA 水平均低于治療前,且益生菌組hs-CRP、IL-6、SAA 水平均低于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組患者治療前后微炎癥指標比較()

表2 兩組患者治療前后微炎癥指標比較()

注:與本組治療前比較,aP<0.05;與對照組治療后比較,bP<0.05

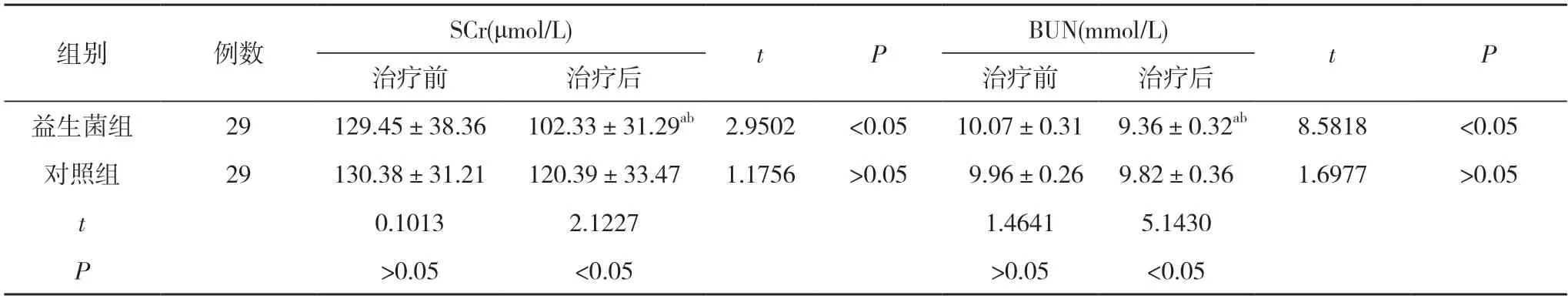

2.2 兩組患者治療前后腎功能指標比較 治療前,兩組患者的SCr、BUN 水平比較差異無統計學意義(P>0.05);治療后,對照組患者SCr、BUN 水平均低于治療前,但差異均無統計學意義(P>0.05);治療后,益生菌組患者SCr、BUN 水平均低于本組治療前和對照組治療后,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組患者治療前后腎功能指標比較()

表3 兩組患者治療前后腎功能指標比較()

注:與本組治療前比較,aP<0.05;與對照組治療后比較,bP<0.05

2.3 兩組患者不良反應發生情況比較 益生菌組發生惡心、腹脹各1 例,不良反應發生率為6.90%;對照組發生惡心1 例,不良反應發生率為3.45%;兩組不良反應發生率比較差異無統計學意義(χ2=0.3515,P>0.05)。

3 討論

近年來研究表明[8],CKD患者普遍存在微炎癥狀態,是指患者存在由非病原微生物引起的持續低水平炎癥狀態,表現為全身循環中炎性標志蛋白(如hs-CRP)和炎性細胞因子(如IL-6)升高,但沒有全身或局部病原微生物感染的臨床征象,其實質是免疫性炎癥[9]。持續未控制的微炎癥可促進CKD 進展及導致CKD 嚴重并發癥,與全因死亡及心腦血管事件密切相關。CKD 患者體內微炎癥狀態的原因比較復雜,目前腸-腎軸理論的相關研究[10]認為,CKD 患者存在明顯腸道微生態失衡,腸道菌群失調導致的腸道內毒素或(和)細菌異位是CKD 患者微炎癥產生的重要原因之一,同時CKD 患者由于限鉀限磷飲食、合并代謝性酸中毒、使用鐵劑、腸排毒藥物、抗生素藥物等均可導致腸屏障功能破壞及腸道菌群失調,進一步加重微炎癥的發生[11,12]。基于菌群失調的治療策略為防治CKD 進展提供了新方法及新靶點,通過糾正腸道菌群紊亂有可能延緩CKD 進展。

目前評價CKD 患者體內微炎癥狀態的傳統指標有CRP、hs-CRP、IL-6、SAA 等[13],其中CRP 是炎癥刺激下由肝臟產生的一種急性時相蛋白,hs-CRP 比C 反應蛋白(CRP)能更早更好反應CKD 患者存在的微炎癥狀態。Tsirpanlis 等[14]研究認為,血清CRP>8 mg/L但不超過10~15 mg/L 可作為微炎癥狀態的標志。IL-6是單核巨噬細胞或成纖維細胞等產生的促炎性細胞因子,可刺激肝細胞合成急性時相蛋白,催化和放大炎性反應及其毒性作用,同時也是與腎小球疾病關系最密切的一種炎性細胞因子,可導致腎小球系膜細胞增殖、硬化及腎臟疾病惡化。SAA 是一種比CRP 更敏感的的急性時相反應物,研究[15]發現血清SAA 水平在慢性腎衰早期即明顯升高,比正常人群高。本研究以hs-CRP、IL-6、SAA 為微炎癥檢測指標,發現兩組各項指標均升高,說明3 期CKD 患者體內存在微炎癥狀態。

益生菌主要由長型雙歧桿菌或復方乳酸桿菌等組成,益生菌的攝入可在腸內發酵產生短鏈脂肪酸(short-chain fatty acids,SCFAs),SCFAs 可作為結腸上皮細胞的主要能量來源,對于維持腸道功能及黏膜屏障的完整性發揮重要作用。現已有研究表明,SCFAs 可通過降低炎癥因子、上調抗炎因子表達[16]及抑制核轉錄因子(NF-κB)信號通路[17,18]而發揮抗炎作用。此外,SCFAs 可通過減少過氧化氫自由基的產生來減少炎癥級聯反應,從而減輕腎臟炎癥和纖維化[19]。目前已研究發現,益生菌可改善晚期CKD 透析患者的微炎癥狀態,但對早中期CKD 炎癥及腎功能影響尚不清楚。Wang 等[20]的研究發現透析患者應用益生菌可增加抗炎因子白介素-10 水平及降低血清中內毒素、腫瘤壞死因子-α(TNF-α)含量。尚邦娟等[21]的隨機臨床研究證實,口服益生菌制劑可減輕CKD 患者的全身炎癥反應及血清CRP 水平。肖曉芬等[22]研究證實,血液透析患者在基礎診療方案不變情況下加服益生菌可降低血清CRP、IL-6、TNF-α 水平。Salmean 等[23]的研究發現,CKD 患者使用微生態制劑治療可降低BUN 水平以及延緩eGFR 下降速度。有研究[24]指出,由腸-腎軸介導的腸道菌群失調單靠補充單一益生菌難以糾正腸道菌群紊亂及恢復腸道正常微環境。因此,本研究對58 例非透析CKD 病例進行隨機對照觀察,益生菌組予以口服復合益生菌,包括長型雙歧桿菌(每片含長型雙歧桿菌≥0.5×107CFU)、嗜熱鏈球菌和保加利亞乳桿菌(每片均≥0.5×106CFU)及復方嗜酸乳酸桿菌(每片含嗜酸乳酸桿菌0.5×107CFU),以彌補單一益生菌群的局限。本研究發現,益生菌組治療后hs-CRP、IL-6、SAA、SCr、BUN 水平均明顯低于本組治療前及對照組治療后,差異有統計學意義(P<0.05)。說明外源性補充復合益生菌可以降低CKD 患者體內的炎癥因子水平,改善微炎癥狀態及腎功能,且無明顯不良反應。

綜上所述,非透析CKD 患者體內存在微炎癥狀態,通過外源性補充復合益生菌可改善非透析CKD 患者體內微炎癥狀態及腎功能。但是本研究樣本量較小,觀察時間較短,隨訪時間不長,未進行腸道菌群、短鏈脂肪酸及毒素指標監測,需在未來的研究工作中進一步完善。此外,益生菌長期使用的安全性及對CKD 患者遠期預后仍缺乏系統研究,還需要更多大樣本、更長時間的臨床隨機對照研究驗證。