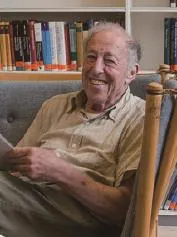

本杰明?莫特爾森(1926—2022)

編譯 許林玉

本杰明?莫特爾森(Benjamin Mottelson)專門從事原子核結構理論工作。20世紀50年代,莫特爾森與其丹麥同事尼爾斯?玻爾(Niels Bohr)密切合作,構建了集體模型理論。1975年,莫特爾森和玻爾以及美國核物理學家詹姆斯?雷恩沃特(James Rainwater)一起榮獲諾貝爾物理學獎。

莫特爾森享年95歲,他幾乎整個研究生涯都在哥本哈根度過。作為哥本哈根大學核物理學界的領軍人物,他將玻爾在1921年創立的理論物理研究所(后更名為尼爾斯?玻爾研究所)重振雄風。莫特爾森熱情外向、興趣廣泛,這使他在丹麥國內外都備受尊崇。

莫特爾森于1926年在美國出生,二戰期間從中學畢業后,被美國海軍派往普渡大學接受軍官培訓。1947年,莫特爾森獲得普渡大學學士學位,之后進入哈佛大學學習核物理學研究生課程。隨后在哈佛大學和美國原子能委員會的資助下,莫特爾森離開美國,到哥本哈根理論物理研究所繼續深造。

一到哥本哈根,莫特爾森就與玻爾見面,接著馬上開始就原子核模型開展合作。在1975年的諾貝爾獎獲獎感言中,莫特爾森將后來成為他們終生合作的研究項目描述為“通過長期共同積累的經驗以及共同發展起來的理解而促成的志同道合者之間的對話”。

1953年,在丹麥皇家科學與文學院發表的一篇長達174頁的文章中,玻爾和莫特爾森提出了有關原子核結構的集體或統一模型。作為最早提出該模型的人之一,莫特爾森指出,當帶電粒子相互作用時,會發生一種稱為庫侖散射的現象。在哥本哈根和其他地方進行的實驗證實了這一點。

1957年,巴丁(Bardeen)、庫珀(Cooper)和施里弗(Schrieffer)提出了BCS理論,用以解釋微觀超導現象。玻爾和莫特爾森隨即意識到核物質具有類似于超導固體的特性,并在1958年與美國物理學家大衛?潘恩斯(David Pines)共同撰寫的一篇重要論文中,闡述了這一見解。通過將BCS理論擴展到核領域,三位物理學家對具有偶數和奇數核子的同位素之間的穩定性差異進行了解釋。20世紀60年代,玻爾和莫特爾森繼續對核結構開展實驗,并致力于對整個領域進行全面研究。1969年,他們取得了第一項重大成果,出版了不朽之作——《原子核結構》(第一卷)。六年后,他們又完成了該書的第二卷。同年,他們獲得了諾貝爾獎。

1953年,莫特爾森在哥本哈根理論物理研究所新成立的歐洲核子研究中心(CERN)理論研究小組中擔任研究職位。1957年,歐洲核子研究中心遷至瑞士日內瓦后,莫特爾森被任命為同年成立的北歐理論原子物理研究所教授。之后他一直在北歐理論原子物理研究所工作,直到1994年退休。

退休后,莫特爾森仍然作為名譽教授和客串講師繼續開展研究。2015年,這位88歲高齡的物理學家為一篇有關低溫、低密度物質狀態(被稱作玻色-愛因斯坦凝聚體)的論文做出了貢獻。在晚年,莫特爾森努力解決的另一個問題是量子力學的基礎,他在與玻爾和奧利?伍爾夫貝克(Ole Ulfbeck)合著的論文中對此進行了研究,想要弄清楚量子力學的真正含義,以及其方程的實用性為何如此廣泛。他們認為,量子力學的合理基礎是“真正的偶然性原則”,這一原則表明,存在一種新的幾何而非原子世界觀,它具有空間和時間維度,但沒有質量維度。他們對無因事件(如探測器的咔嗒聲)的解釋前衛而激進,認為普朗克的量子常數在基礎理論中無足輕重。

莫特爾森喜歡游泳、騎自行車、聽音樂。每天,他會從哥本哈根北部郊區的家中騎行12千米,前往尼爾斯?玻爾研究所上班。他將憑借為原子核結構理論做出的開創性貢獻而名垂青史,也會因為自己在物理學之外充滿溫情、興趣廣泛而被永遠懷念。

資料來源 Nature