全面流程管理對無抽搐電休克治療精神障礙患者心律失常發生情況的影響

鄧鴻琦 姚 玉

江西省上饒市第三人民醫院Mect 室,江西上饒 334000

無抽搐電休克治療(modified electro-convulsivetherapy,MECT)是一種采用一定量的電流通過刺激大腦,引起短時間內喪失意識與發作痙攣,從而進行治療精神癥狀的療法。MECT 目前已廣泛應用于精神相關疾病的治療,主要通過使用依托咪酯或丙泊酚等麻醉藥物聯合琥珀膽堿等肌松藥后進行電休克,因其具有快速、安全、有效以及適應癥廣泛的特點,同時可消除患者因電痙攣所產生的痛苦與恐懼的心理,所以廣泛應用于精神疾病的物理治療。但在MECT治療過程中經常引發心電圖改變,從而致使一系列不良反應的發生,治療效果不甚理想。且精神障礙患者疾病具有特殊性,極易出現傷人毀物的現象,嚴重患者會出現自殘、外走甚至自殺的現象,因此臨床護理與管理極為重要,稍有不慎便會導致不良結果的發生。全面流程管理模式護理干預工作措施具有良好的邏輯性,是將不同部門職能進行有機整合,提高各部門工作的協調性,從而對患者進行一體化的護理模式。本研究旨在探究全面流程管理對MECT 治療過程中的應用,同時分析患者心律失常發生情況,以期為精神障礙治療提供臨床依據。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2021年1月至6月上饒市第三人民醫院收治的90 例接受MECT 的精神障礙患者作為研究對象,按照隨機數字表法分為對照組與觀察組,各45例。對照組中,男23 例,女22 例;年齡22~64 歲,平均(35.21±2.45)歲;病程3 個月~6年,平均(3.25±0.85)年;臨床診斷:精神分裂癥16 例,抑郁癥10 例,雙向躁狂癥8例,躁狂癥5 例,分裂樣精神病4 例,其他精神障礙疾病2 例。觀察組中,男24 例,女21 例;年齡22~63歲,平均(35.12±2.28)歲;病程4 個月~6年,平均(3.34±1.02)年;臨床診斷:精神分裂癥18 例,抑郁癥9 例,雙向躁狂癥7 例,躁狂癥6 例,分裂樣精神病4 例,其他精神障礙疾病1 例。兩組患者的性別、年齡、病程與臨床診斷等一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。納入標準: ①所有患者均符合ICD-10 精神行為與障礙分類中相關診斷標準;②所有患者均成年,且年齡≤65 歲; ③所有患者均存在MECT 治療相關適應證;④所有患者均自愿參與本研究,家屬及患者簽署知情同意書。排除標準:①存在明顯MECT 治療禁忌證;②入院時存在心電圖檢查為心律失常患者;③伴有心、腦、血管等相關疾病患者;④使用過血管活性藥物;⑤進行其他精神障礙疾病治療患者。本研究經醫院倫理委員會審核通過(YYTRIL00)。

1.2 方法

兩組患者均行MECT 治療,對照組患者進行常規護理干預,依據科室情況合理安排護士,在不明確職責、配合等流程下,進行術前準備、術中床旁護理以及術后等待患者清醒得到醫師許可后離開治療室的術后護理。觀察組患者急性全面流程管理護理,具體操作如下:①建立相關全面流程管理護理模式的小組,主要成員為科室護士長與責任護士,主要負責實施全面流程管理護理措施工作與監督工作,以保障護理措施的規定化進行;②術前建立患者完整病理資料與健康檔案,并詳細記錄患者病情、病程、治療時間以及內心情緒變化,加強護理管理;③MECT 治療中助患者選取正確體位,實時監測患者意識狀態與生命體征,并及時向主治醫師匯報,若患者出現煩躁譫妄現象,應在及時安撫的同時做好保護措施,若患者煩躁過度,應適當采用鎮靜劑;④術后囑患者盡可能多地臥床休息,降低活動量,患者完全清醒2 h 后進食,多以流食為主,術后4 h 恢復常規飲食,并告知患者治療后出現記憶障礙為正常反應。兩組患者均進行為期2周的護理,通常可在1 周內恢復正常。

1.3 觀察指標及評價標準

①心律失常發生情況。所有患者心電監護持續到治療開始后30 min。監護儀的心電設置為出現心律失常時自動報警并打印記錄。根據其記錄數據挑選出室性心律失常(包含單個室性早搏、二聯律、三聯律、室性心動過速)、QTc 間期延長及心臟驟停等,比較兩組患者心律失常發生情況。②不良事件發生情況。記錄兩組患者呼吸暫停時間延長、記憶障礙、煩躁不安、頭暈不適、胸前區大片紅疹與呼吸道分泌物過多等不良事件發生情況,不良事件總發生率=不良事件發生例數/總例數×100%。③護理配合情況。記錄兩組患者治療時間、配合護士人數、發生風險事件次數與等待時間等。④護理滿意度。自制滿意度問卷(Cronbach′s α=0.814),總分為100 分,包括護理制度、護患溝通、護理服務、護理環境四個維度,每個維度5 項條目,總分25 分,評價分數為≥90 分為非常滿意,60~<90 分為滿意,<60 分為不滿意,滿意度=(非常滿意+滿意)例數/總例數×100%,所有問卷均在醫生監督下完成,問卷回收率為100%。

1.4 統計學方法

2 結果

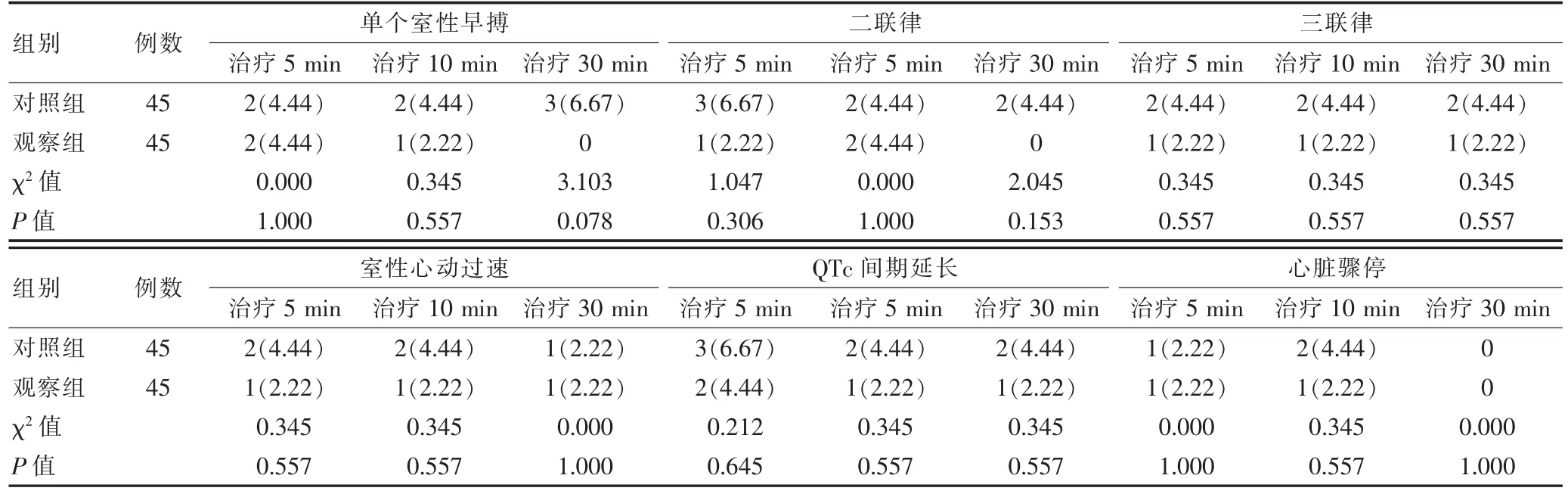

2.1 兩組患者治療不同時間點心律失常發生情況的比較

兩組患者治療5、30、10 min 單個室性早搏、二聯律、三聯律、室性心動過速、QTc 間期延長、心臟驟停發生率組間和組內比較,差異均無統計學意義(P>0.05)(表1)。

表1 兩組患者治療不同時間點心律失常發生情況的比較[n(%)]

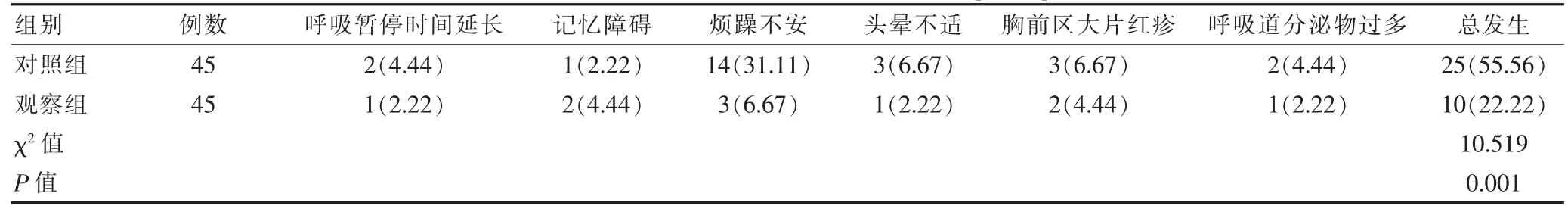

2.2 兩組患者不良事件總發生率的比較

觀察組不良事件總發生率低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)(表2)。

表2 兩組患者不良事件總發生率的比較[n(%)]

2.3 兩組患者護理配合情況的比較

觀察組配合護士人數多于對照組,差異有統計學意義(P<0.05);觀察組治療時間、等待時間短于對照組,差異有統計學意義(P<0.05);觀察組發生風險事件少于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)(表3)。

表3 兩組患者護理配合情況的比較(±s)

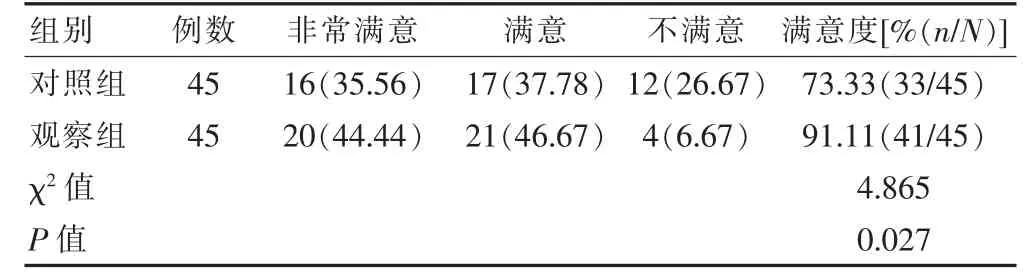

2.4 兩組患者護理滿意度的比較

觀察組護理滿意度高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)(表4)。

表4 兩組患者護理滿意度的比較[n(%)]

3 討論

患者接受MECT 治療時,交感神經系統因電流刺激易出現異常興奮,導致一過性血壓升高、心律失常、QT 間期延長甚至心臟驟停等不良事件發生,需在治療前進行嚴格風險評估以及在治療過程中實時監測心電異常。該治療過程較為復雜且繁瑣,需要各科室人員密切配合,且隨著社會發展與生活水平的提升,患者就醫需求也逐步提升,需在滿足患者當下需求的同時發掘潛在需求,這不僅需要一流的醫學技術,也需滿足科學規范的護理管理模式。

本研究對患者采取全面流程管理,本研究結果顯示,兩組患者治療5、30、10 min 單個室性早搏、二聯律、三聯律、室性心動過速、QTc 間期延長、心臟驟停發生率組間和組內比較,差異無統計學意義(P>0.05),這與權敏芝等研究結果具有相似性。分析其原因可能是本研究建立了患者完整的病理資料與健康狀況檔案,并在治療時對患者生命體征實時監測,與主治醫師及時溝通,積極控制,并對患者心理緊張情緒進行疏導。沈曙光等研究對MECT 患者治療過程中不良事件發生因素進行分析,結果顯示接受臨床護理的患者不良事件發生率較低,這與本研究結果相似,本研究結果顯示,觀察組呼吸暫停時間延長、記憶障礙、煩躁不安、頭暈不適、胸前區大片紅疹、呼吸道分泌物過多等不良事件總發生率低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),提示全面流程管理護理應用于MECT 治療能降低患者治療過程中不良事件的發生率。究其原因可能為,本研究采用全面流程管理護理模式,護理過程中對患者體位、生命體征與健康狀態進行及時管理,并及時安撫患者情緒,責任制模式下護理素質水平高,能有效降低不良事件發生率。本研究結果顯示,觀察組配合護士人數多于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),觀察組治療時間、等待時間短于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),發生風險事件少于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),這與王玉秀等研究結果相符。本研究引入流程管理,專科護士的加入使得同步工作鼓勵配合度提高,減少較多不必要麻煩,從而提高工作效率,減少治療與等待時間。另本研究結果顯示,觀察組護理滿意度高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),提示監督體系可保證每環節的工作缺陷及時發現并糾正,提高護理團隊凝聚力,保證工作效率的提升,有效提高患者護理滿意度。

綜上所述,將全面流程管理護理模式應用于MECT 治療,可有效降低患者心律失常與治療過程中不良事件的發生率,提高護理配合度與護理滿意度,可在臨床推廣應用。