急性缺血性腦卒中患者發病至股動脈穿刺時間內 延誤救治的相關因素研究

周麗娜,高萬龍,李鐵柱,王忠海*

(1.中國醫學科學院北京協和醫院保健醫療部,北京 100730;2.沈陽積水潭醫院神經外科,遼寧 沈陽 110027)

急性缺血性腦卒中是由于腦動脈閉塞導致的腦組織梗死,其常見臨床表現為口齒不清、吞咽困難、側肢麻木或無力等,可伴有中樞性高熱、肺部感染、水和電解質紊亂等癥狀,若未接受及時救治,會危及患者的生命安全[1]。溶栓是治療、控制急性缺血性腦卒中的重要措施,盡早接受溶栓治療、再通血管,對減輕腦組織損傷、促進機體恢復等均有重要作用[2]。急性缺血性腦卒中溶栓時間窗窄,在發病后的“黃金4.5 h”內接受溶栓治療可進一步降低致殘率、病死率[3]。但實際診療過程中,多數急性缺血性腦卒中患者受多種因素影響,未能在“黃金時間”內接受溶栓治療,存在就診延誤,導致其整體的溶栓療效會隨延誤時間的延長而下降[4]。因此本研究回顧性分析90例急性缺血性腦卒中患者的臨床資料,針對無就診延誤和有就診延誤的患者進行對比探析,旨在探尋導致患者出現救治延誤的影響因素,為制定減少就診延誤的措施提供參考,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料回顧性分析2019年1月至2021年12月沈陽積水潭醫院收治的90例急性缺血性腦卒中患者的臨床資料。診斷標準:均符合《中國急性缺血性腦卒中中西醫急診診治專家共識》[5]中急性缺血性腦卒中的診斷標準,且影像學檢查提示存在缺血性腦卒中。納入標準:符合上述診斷標準者;年齡≥ 18歲;基本資料齊全者;發病至入院時間≤ 24 h、美國國立衛生研究院卒中量表(NIHSS)[6]評分>3分者。排除標準:入組前3個月內有腦卒中病史者;確診為蛛網膜下腔出血、自發性腦出血等出血性腦卒中者;有惡性腫瘤疾病,或肝、腎功能障礙性疾病者;入組前即存在嚴重感染性、傳染性疾病者;有免疫系統疾病,或入組前接受過放療、化療、免疫抑制劑治療者;有出、凝血功能障礙,或其他溶栓禁忌證者。本研究經沈陽積水潭醫院醫學倫理委員會批準。

1.2 研究方法由經過培訓的責任護士通過病歷記錄、電子病案、護理記錄等方式收集患者資料,包括患者的個人信息(如年齡、性別、病史等)、病情(如發病時間、基線NIHSS評分及入院時血壓、梗死部位等)及發病至入院情況(如發病時是否有旁觀者、是否獨居、發病前是否用藥、到達醫院的方式)以及發病至股動脈穿刺、溶栓治療時間等。其中NIHSS評分總分為42分,得分越高則提示患者神經功能越差。所有患者入院后,均采集靜脈血3 mL,采用血糖監測儀檢測血糖;采用全自動電子血壓計測量舒張壓和收縮壓。

1.3 觀察指標①單因素分析:按有無就診延誤,將90例患者分為對照組和觀察組。就診延誤的定義:急性缺血性腦卒中患者癥狀初次發作到到達醫院并接受股動脈穿刺、溶栓治療的時間,若>4.5 h(超出黃金時間)就歸為就診延誤,反之為就診無延誤。對兩組患者的基本資料進行單因素分析。②多因素Logistic回歸分析:以急性缺血性腦卒中患者是否發生診治延誤作為因變量,將單因素分析中差異有統計學意義的指標作為自變量,進行多因素Logistic回歸分析。

1.4 統計學方法使用SPSS 22.0統計學軟件對數據進行分析,經K-S檢驗證實符合正態分布的計量資料以(±s)表示,組間比較采用獨立樣本t檢驗;計數資料以[ 例(%)]表示,組間比較采用χ2檢驗;危險因素分析采用多因素Logistic回歸模型。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

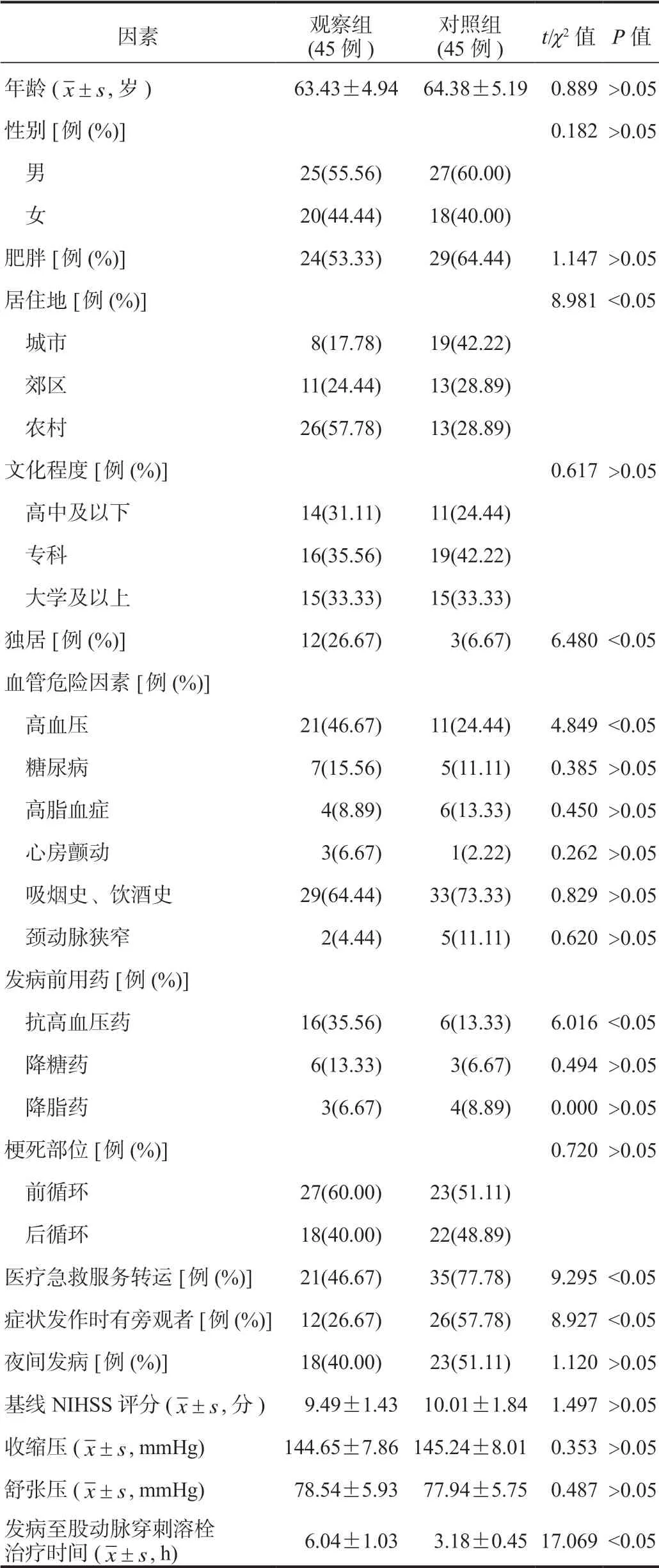

2.1 影響急性缺血性腦卒中患者延誤救治的單因素分析觀察組居住地在農村、獨居、有高血壓、發病前接受過抗高血壓藥治療的患者占比均顯著高于對照組,接受醫療急救服務轉運、癥狀發作時有旁觀者的患者占比均顯著低于對照組,發病至股動脈穿刺溶栓治療時間顯著長于對照組,差異均有統計學意義(均P<0.05),見表1。

表1 影響急性缺血性腦卒中患者延誤救治的單因素分析

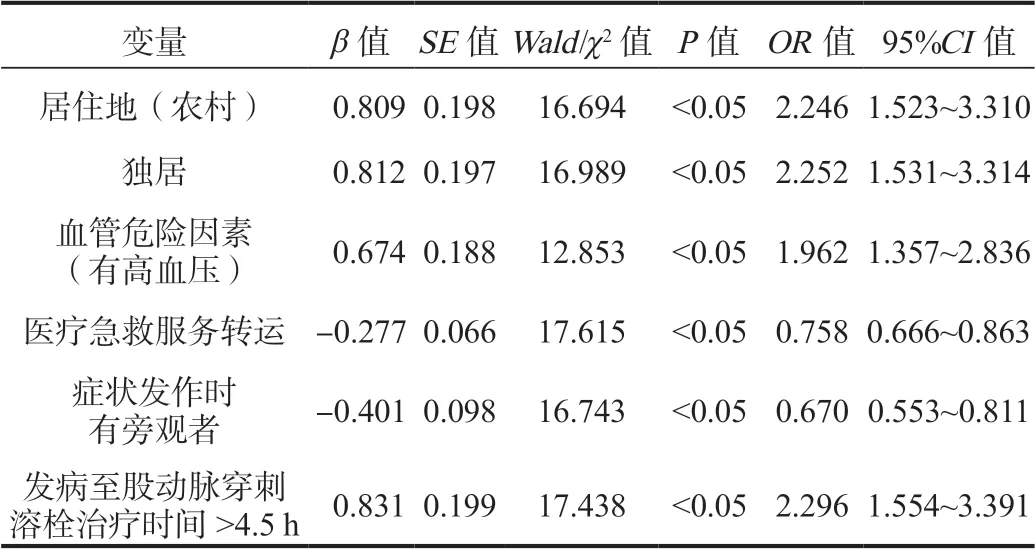

2.2 影響急性缺血性腦卒中患者延誤救治的多因素Logistic回歸分析多因素Logistic回歸分析結果顯示,居住地(農村)、獨居、血管危險因素(有高血壓)、發病至股動脈穿刺溶栓治療時間>4.5 h均是導致診治延誤的危險因素,差異均有統計學意義(OR= 2.246、2.252、1.962、2.296,均P<0.05);有醫療急救服務轉運、癥狀發作時有旁觀者均是診治延誤的保護因素,差異均有統計學意義(OR= 0.758、0.670,均P<0.05),見表2。

表2 影響急性缺血性腦卒中患者延誤救治的 Logistic回歸模型分析

3 討論

流行病學數據顯示,我國急性缺血性腦卒中發病率、病死率、致殘率均較高,占全部腦卒中的69.6%~70.8%,僅在2013年中國卒中的年齡標化患病率就達1 114.8/10萬人,死亡率達114.8/10萬人[7]。盡早為急性缺血性腦卒中患者實施溶栓治療,實現血管再通,能有效改善腦組織缺血、缺氧癥狀,對降低病死率、致殘率有重要意義。

本研究多因素Logistic回歸分析結果顯示,居住地(農村)、獨居、血管危險因素(有高血壓)、入院至股動脈穿刺溶栓治療時間>4.5 h是導致診治延誤的危險因素。分析原因如下:①城市的基礎設施建設顯著優于郊區、農村,發病時若患者處于城市范圍,普遍能獲得更優質的醫療資源,對縮短發病至股動脈穿刺溶栓時間,提升臨床療效等均有積極影響。②獨居是導致診療延誤的重要因素,這可能是因為獨居的患者發病時如果出現頭暈頭痛、語言障礙、肢體偏癱等癥狀,缺乏自救能力,即使撥打120急救電話,患者也因為發病而無法詳細描述住址信息等,會延長其發病至入院時間,導致患者出現診治延誤。③有高血壓血管危險因素會增加診療延誤發生風險,這可能是因為高血壓患者若日常血壓控制不佳,也會出現頭暈、頭痛等卒中疑似癥狀,易使患者誤診或不重視頭暈、頭痛等癥狀;另外患者發病時癥狀不典型也同樣會降低發病辨識度,增加院前延誤發生風險,進而致使患者出現診治延誤。④發病至股動脈穿刺、溶栓治療時間過長是診療延誤重要因素,除獨居、非典型癥狀致患者未能及時就診外,入院后,在對患者實施股動脈穿刺及溶栓治療前,還需對其病情進行進一步檢查、診斷,以便制定有針對性的治療方案。但在實際診療中,采樣到出診斷結果所需流程繁多,包括粘貼、驗證條碼信息,采集樣本、排隊繳費、影像科登記、等待檢查報告等,繁雜的檢查流程可能會造成病情延誤,致使患者不能在“黃金時間”內接受溶栓治療,部分腦卒中患者家屬對急性腦卒中認識不足、經濟條件限制、對醫師信任程度不夠等因素,導致家屬同意急診血管內開通救治時間延長,進而影響其整體的診療效果[8-9]。

本研究結果顯示,有醫療急救服務轉運、癥狀發作時有旁觀者是診治延誤的保護因素。有醫療急救服務轉運、癥狀發作時有旁觀者能幫助急性缺血性腦卒中患者盡快獲得有效救治。專業的醫療急救服務,在轉運途中就能給予患者一定救治,且專業的傷員轉運技能,能有效縮短患者發病到入院的時間。若患者發病時周圍有旁觀者,如親友、路人等,旁觀者在患者發病后可及時聯系醫院尋求幫助,對縮短患者發病到接受股動脈穿刺、溶栓治療的時間有重要意義。

針對上述影響因素,本研究提出下述改善措施:加強健康宣教,通過廣播、報紙、電視,或以社區為單位定期組織居民開展健康教育活動,提升自救能力,學習心腦血管疾病突發疾病的科學處理方法等,提升公眾對疾病的認知度[10]。建立醫院 - 社區 - 家庭三位一體的監管系統,將有急性缺血性腦卒中高危因素者納入監管范圍,定期組織相關人群展開檢查,對重點監管人群進行家庭隨訪,尤其是獨居者,應當日常做好防范預案,如配備急救包,詳細了解居住位置,設置緊急聯絡人,加強與鄰居的聯絡,確保急性缺血性腦卒中患者發病時能得到及時救治。建立綠色通道、優化檢查流程,進一步縮短急性缺血性腦卒中患者入院后到接受股動脈穿刺及溶栓治療的時間,降低診治延誤發生風險。

綜上,居住地(農村)、獨居、血管危險因素(有高血壓)、發病至股動脈穿刺溶栓治療時間>4.5 h是導致診治延誤的危險因素;有醫療急救服務轉運、癥狀發作時有旁觀者是診治延誤的保護因素。因此,當務之急是加強健康宣教、優化檢查及診療流程,提升效率,以縮短急性缺血性腦卒中患者發病至接受股動脈穿刺的時間。但由于本研究納入的因素不夠全面,可能會導致結果偏倚,需要在今后臨床實踐中開展多中心研究進一步證實。