高層底板變形滲漏處理過程分析

張 皓

(重慶建新建設工程監理咨詢有限公司,重慶 405999)

1 工程概況及底板情況

1.1 工程概況

該項高層綜合樓項目位于重慶市主城區,工程相對標高±0.000相當于絕對標高+333.70 m,地下底板深度為22.50 m,裙房高29.4 m,塔樓高93.24 m。地下室深度22.05 m,而周邊全為高層的建筑地下室深度均不到15.00 m。結構類型為框架-剪力墻結構/框架結構,結構抗震等級中商業部分是2級,其他部分是3級,建筑設計使用年限為50 a。

水文地質條件:場區地形整體呈東高西低趨勢,地形上有利于地表水及地下水向場地西側排泄,場地內雜填土層松散,為透水層,粉質黏土、粉砂巖、砂質泥巖及泥巖為相對隔水層,砂巖為含水層,但其裂隙張開度小,且局部充填泥質,不利于地下水富集。地下水類型為松散巖類孔隙水及基巖裂隙水。地下水主要接受大氣降水補給。勘察鉆孔施工結束后將鉆孔內的鉆探殘留用水抽干,經24 h后觀測各孔的地下水水位,地下水位未恢復或恢復緩慢,經工程地質測繪調查,場地內及鄰近無井、泉點分布,表明該地段地下水位貧乏。根據分析,在雨季大氣降水直接匯入場地,場地內可能賦存季節性地下水,故未來基礎施工時應考慮地下水對施工的影響。

1.2 底板結構工程概況

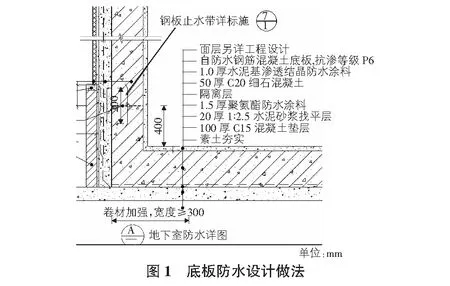

地下室底板防水設計詳圖如圖1所示。

地下室底板之下是中風化泥巖,質地堅硬,采用人工挖孔鋼筋混凝土端承樁,樁頭直接與對應的柱進行鋼筋及混凝土連接,其余做法由下而上是:1)100 mm厚C15混凝土墊層;2)20 mm厚1∶2.5水泥砂漿找平層;3)1.5 mm厚聚氨酯防水涂料;4)隔離層;5)50 mm厚C20細石混凝土;6)1.0 m厚水泥基滲透結晶防水涂料;7)400 mm厚自防水鋼筋混凝土底板C40,防水等級P10;8)底板面層做法較多,在此省略。底板及地下室外墻鋼筋混凝土施工縫設計做法是在其中部預埋300 mm寬、2 mm厚的止水鋼板,鋼板接頭滿焊搭接。

底板結構層設計為鋼筋混凝土C40,厚度為400 mm,抗滲等級P10,鋼筋配置為直徑14 mm的雙層雙向三級帶肋鋼筋;底板柱之間增加了暗梁鋼筋連接;柱下為端承式挖孔樁,嵌巖深度6 m以上;底板橫向設置了三道膨脹加強帶、縱橫設置了一道膨脹加強帶,2 m寬,隨底板混凝土同期分時澆筑。

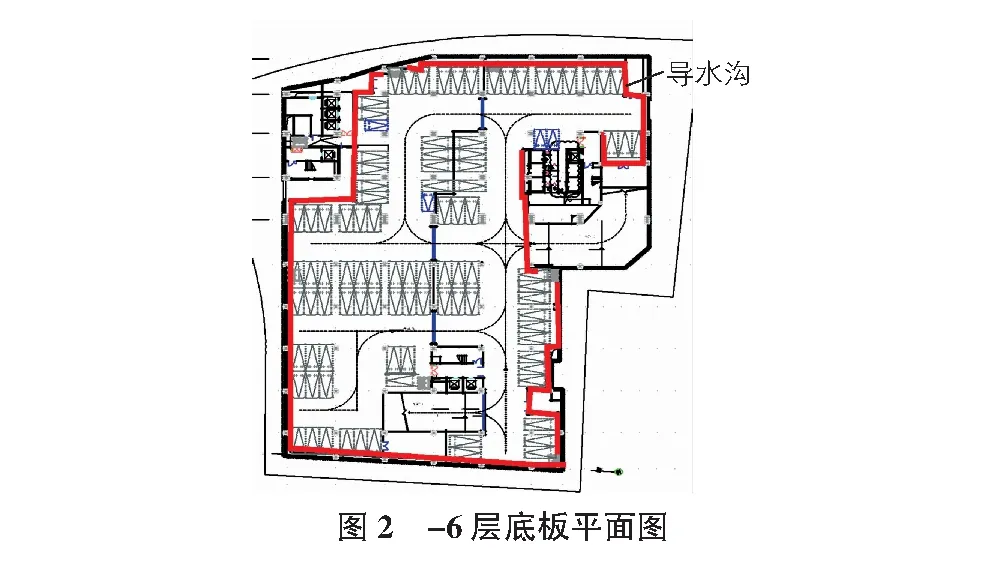

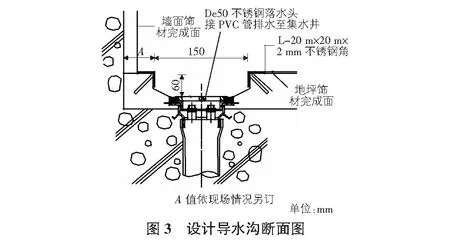

底板排水溝設計情況為:在底板室內四周設有150 mm寬導水溝(見圖2,圖3)。

2 底板局部起拱冒水情況及處理辦法

2.1 第一次底板起拱冒水及處理辦法

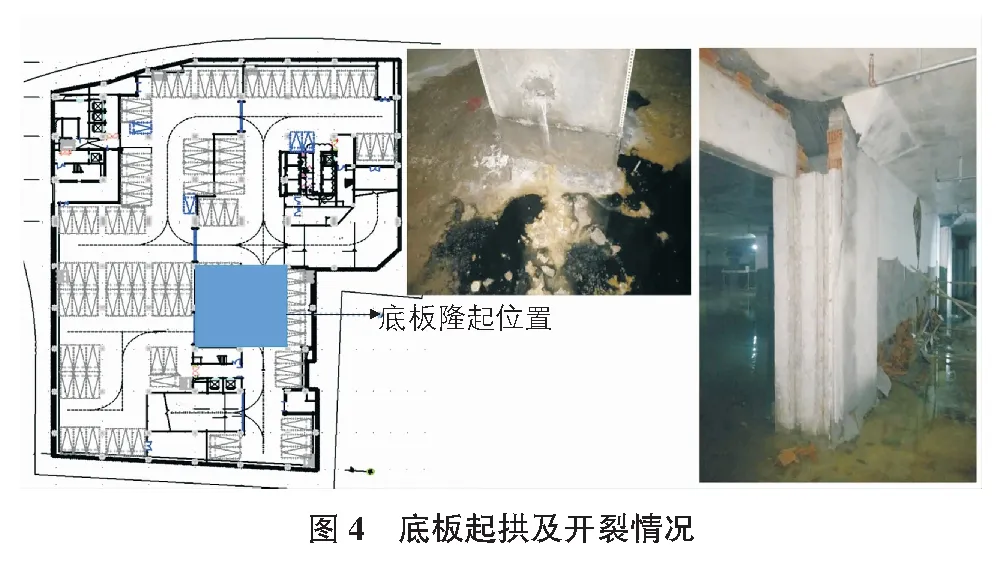

2.1.1 底板起拱開裂冒水情況

2018年3月6日,底板局部(如圖4所示位置)起拱,中央區拱起相對高度約60 mm。附近四根柱子周邊連接的底板鋼筋混凝土出現開裂冒出漿液,柱子鋼筋及混凝土未出現開裂現象。附近的磚墻與鋼筋混凝土結構結合處出現裂縫,部分磚體脫落。相關的柱子、主次梁、樓板等主體結構未出現開裂情況,底板起拱開孔后出現冒水情況,見圖5。

2.1.2 處理辦法

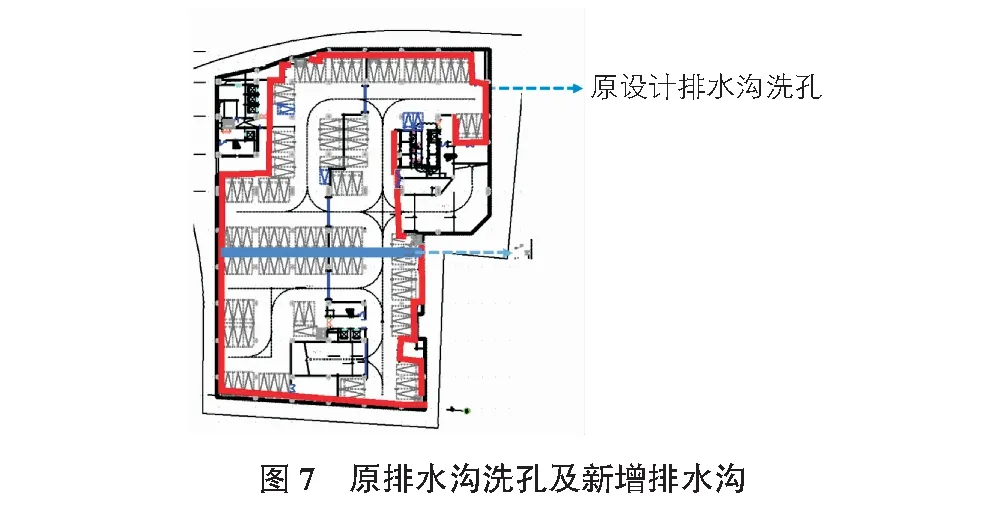

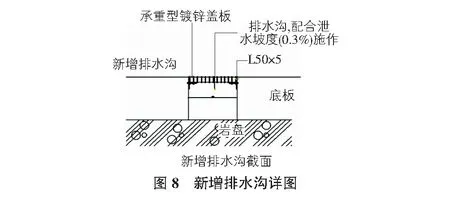

2018年3月7日經原設計考量,提出處理辦法:1)對隆起底板高處部位混凝土進行開孔泄壓(見圖6)。2)對隆起底板四周排水溝底部鉆孔洗孔,孔徑100 mm,間距1 500 mm(見圖7)。3)另外增加一道寬為300 mm、深為400 mm的排水明溝,上蓋承重型鍍鋅蓋板(見圖8)。

施工方按設計方提出的處理辦法編報了施工處理方案,經監理、業主簽認后實施,實施中各項工序均通知監理、業主到場檢查,同意后才進行后序施工作業,經過一個多月努力,完成了處理工作。第一次處理后起拱的底板下降接近原有標高,排水正常。

2.2 第二次底板局部起拱冒水開裂及處理辦法

2.2.1 底板局部起拱冒水開裂情況

2019年8月7日現場巡查發現底板局部再次起拱冒水,位置區域與第一次幾乎相同(見圖9,圖10)。

2.2.2 處理辦法

2019年8月8日,監理、業主、設計及施工方主要管理人員現場查看后立即采取處理措施,采取的處理辦法是在第一次開槽的排水孔之間增加一個直徑為100 mm的排水孔,深度是400 mm并鉆穿底板;另外增加一條排水溝,斷面為寬度300 mm,深度400 mm并剔除剩余的混凝土(見圖11)。此次商定的處理辦法,相應的施工措施及辦法補充到上次的施工處理方案中,施工、監理、業主及設計方認可后予以實施。實施中,監理人員全程監督,各項工序完成后經監理、業主檢查,同意后方可后序施工,確保各項工作結果符合設計規范要求。

另外設計方提出在該區域底板起拱位置設置永久性集水坑方案,由于底板之下巖層強度大而一般破除機很難破除且底層層高3.5 m限制而未實施。

第二次實施處理完成后,沒有出現起拱開裂顯現,排水正常。

2.3 第三次底板起拱冒水及處理辦法

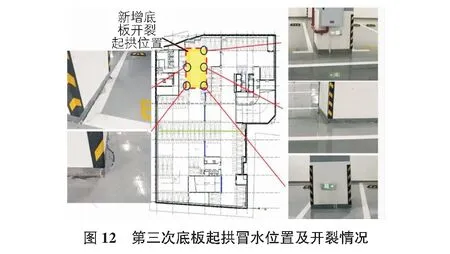

2.3.1 底板起拱開裂情況

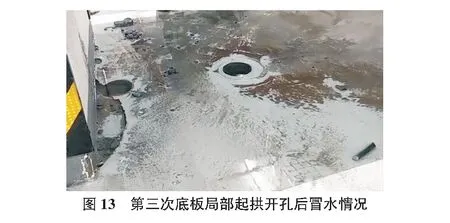

于2020年4月22日下午巡查地下室底層,發現3-4軸/H-K軸區域混凝土底板發生起拱,位置在第一、二次起拱冒水區的西北方向,相距約30 m。導致該區域四周6個柱子邊底板混凝土開裂并持續冒水(如圖12所示)。建設單位在起拱區域左邊小排水溝中設置3臺自吸水泵抽水,持續抽水了4 d,冒水量還是較大(見圖13)。

2.3.2 處理辦法

2020年4月29日下午兩點,建設單位現場負責人、總監、項目管理單位項目負責人、設計方結構負責人、施工方代表到場查看并提出處理辦法。

參會方一致認為此次僅僅發現底板局部出現開裂冒水,相關柱子、梁板、墻體均未出現開裂情況,整體結構穩定安全,本次考慮處理底板開裂冒水問題。

地下室-6層底板漏水嚴重,底板已起拱冒水三次,嚴重影響地下室使用,會議商定由設計單位出具切實可行的處理方案:

1)設計方正式出具處理方案,設計單位完善簽字蓋章。

2)結合現場實際實施情況,以防類似問題再發生,要求設計方從保證結構安全的長遠考慮而出具設計處理做法。

在此商定辦法之上,總監理工程師基于及時解決問題及節約成本考慮而提出三步法解決該問題,得到各方高度認可并按此實施。第一步:首先要提出該區域底板起拱開裂冒水的問題解決辦法,參考第一次、第二次處理辦法,開槽開孔引流冒水,落實后看其效果,若仍出現該區域或其他區域底板起拱冒水情況,則進行第二步。第二步:繼續在底板起拱冒水區域開槽排水,參考之前排水溝斷面的做法,處理落實后看其效果,若還是出現底板起拱冒水情況,進行第三步。第三步:整個底板,在底板受力薄弱區位,全面系統地開槽連通,形成有機的引水排水系統。

設計方提出的處理方案,核心辦法是如同第一次、第二次開槽開孔引流冒水的做法,提供了簽字蓋章完善的處理設計圖。施工方據此編報了實施處理方案,按施工、設計、監理及業主召開的處理專題會會議紀要內容,按設計及驗收規范進行編制及審批,各方簽認后施工方及時實施處理,監理及業主全程監控,經過各方努力約2個月,各方參與驗收并形成處理資料。施工方按處理設計圖及會議內容執行第一步后至今再未出現底板起拱情況,其相關底板、柱子、梁板、墻體均未出現明顯的開裂變形情況。

3 底板起拱冒水處理效果

截止到2022年5月18日,第二、三次底板起拱冒水處理效果較好,未發現異常情況,如圖14,圖15所示。

4 底板起拱冒水原因分析

4.1 設計方面的原因分析

以上敘述的三次底板變形滲漏發生的時間、位置及技術處理情況,雖然目前處于穩定狀態,但也給業主留下了不好印象,同時也增加了工程造價。根據GB 50007—2011建筑地基基礎設計規范[1]、JGJ 3—2010高層建筑混凝土結構技術規程及實際地下工程降水、排水功能需要,發現設計文件缺少有力的降排水構造功能,是造成底板變形滲漏的主要原因[2-4]。具體如下:

1)地下室外墻與邊坡支護擋墻之間溝槽底部未設置排水盲溝,也未設置任何抽水井,地下室外墻內外沒有連通排水管,室外設計地面與地下室底面之間最小深度為17.50 m,從而構成地下室外墻與基坑邊坡擋墻之間形成封閉式的大容器,而且處于該區域最低位置,容易匯集大量的地表水及地下水,并且無法抽排處理。

2)設計圖中明確在地下室頂板周邊部分段設置了排水溝(見圖16),只能截排少量地表水,大部分地表水會滲流進入地下室外墻外側溝槽中。

3)地下室底板之下與外墻混凝土外表面設置了兩道連續的防水層,外墻外表面防水層采用擠塑板保護,但是隨著地下水增多,當地下水集水深度達到一定高度后,構成的高壓水會滲流入板底而產生讓底板起拱變形的浮力,同時也破壞防水層。

4)地下室底層室內周邊設計了集水井及排水溝,但未與外墻外側溝槽中的地下水連通,從而未發揮其主要功能。

5)在地下室外墻外側溝槽中未設計集水井,從而無法觀察地下水匯集深度情況,同時沒法及時抽排地下水。

6)雖然工程完成后室外地面進行了硬質鋪裝,部分地表水會通過截排水溝排掉,但周邊地下水仍然會匯集到相對較低的地下室外墻外側溝槽中,給地下工程防排水構成威脅。

4.2 施工措施方面原因分析

1)地下室外墻外側與邊坡支護擋墻之間溝槽底部未及時原槽澆筑混凝土予以密封,沒有水泡時槽底巖層會風化;另外在地下水長時間浸泡之下,槽底巖層表面強度降低,與混凝土結合處形成縫隙,當地下水匯集到一定深度就會造成影響和破壞。

2)地下室外墻外側與邊坡支護擋墻之間溝槽底堆積大量建渣,沒有清理干凈的建渣,會夾在原槽澆筑的混凝土中,不利于防水。

5 預防底板起拱冒水的意見及建議

1)在工程基礎四周無自然排水的情況下,建議設置端承樁加地梁形式的基礎結構工程,不考慮底板受力作用;采用筏板基礎,其筏板抗浮能力應充分考慮地下環境及周邊環境近況遠況的影響,否則其筏板的開裂、板底滲水等風險事項難以控制。

2)地基完成后第一時間按設計要求密封到位,墊層混凝土澆筑連續密實,旁站監理人員務必堅守履職;嚴禁待地下室結構完成并拆除腳手架后才對地下室外墻之外溝槽底實施混凝土密封。如果施工方執意這么做,監理方應簽發經業主同意的工程暫停令,并督促施工方落實處理,避免積水對基礎工程造成影響或破壞。若業主不同意停工,施工方又繼續施工而暫時不處理,則監理方應書面告知當地質監站,同時監理方應及時簽發工作聯系單及監理通知,在監理日志、例會紀要及監理月報上寫明情況及監理相關要求,落實監理責任。

3)地下室外墻與邊坡支護擋墻之間溝槽底應設置盲溝,基礎結構中設置預埋管,連通盲溝中排水管和室內集水井,靠近外墻的集水井均設置備用排水管,若單一設置連通排水管會存在容易堵塞的風險。

4)地下室外墻防水層的保護層,若采用擠塑板保護,回填中極易破損而損傷防水層,建議采用磚墻或其他較硬的保護層,能保證地下室外墻外防水層不被損壞。

5)裙樓及塔樓結構封頂后及時完成屋面排水管網系統,盡量將施工用水及雨水系統地排到紅線外;地下室室外溝槽回填完成后及時進行表面封閉,盡量減少大量地表水流入溝槽內;盡量盡早減少地上水流入地下室集水井,從而減少抽排水壓力。

6)建筑地基、基礎、基坑及邊坡工程施工過程中應控制地下水、地表水和潮汛的影響。

7)地基施工時應及時排除積水,不得在浸水條件下施工。地基施工完成后,立即組織施工、監理、地勘、設計、業主及當地質監站進行驗收,同意 后立即按設計要求進行封閉施工,避免地基受到破壞性的影響。

8)地基基礎施工所涉及的地質情況復雜,雖然在施工前已有地質勘察資料,但在施工中還會有異常情況發生,為防止事態的發展,出現險情時應立即停止施工,會同有關單位提出針對性的措施。

9)地下室鋼筋混凝土外墻如有裂縫、孔洞、露筋等缺陷,應采用聚合物水泥砂漿修補;地下室鋼筋混凝土外墻施工縫或其他位置如有滲漏,應采用引排或注漿封堵。

10)建筑地下室或地下構筑物存在上浮問題時,應進行最不利的抗浮驗算。

11)盡管地下室底板之下地基持力層為密實的巖石,但地下室外墻與基坑支護擋墻之間由于狹窄無法采用機械設備分層碾壓回填材料,造成回填材料的密實度很難滿足設計規范要求,由此請設計方在考慮相關參數時充分考慮實際情況。

以上是對高層底板變形滲漏問題處理過程的總結及建議,希望在地基及基礎工程的設計、施工及管理中有所幫助或借鑒,存在不妥之處敬請指正。同時也希望交流與分享,共同提高工程技術及管理水平,更好地服務社會。