太原市多熱源深度聯網運行分析

姬克丹

(太原市熱力集團有限責任公司,山西 太原 030000)

0 引言

太原市現狀供熱已形成12大熱網的運行模式,在成立總調度室對熱網系統進行集中統一調度發現,現狀熱網存在初末寒期基礎熱源供熱能力較為充裕,而熱網負荷區域有限;嚴寒期熱源緊張,調峰熱源啟動時間長、各熱網間切換頻繁,影響用戶供熱質量。為解決上述問題,亟需對管網運行方式進一步優化,發揮統一調度優勢,提高安全性和經濟性。

多熱源聯網運行在節能、降低運行成本方面具有顯著優勢,還可提高系統的可調性及可靠性[1],學者[2-4]從仿真模擬方面對多熱源聯網運行提供理論指導,北京、鄭州[5]、天津[6]等地已實現多熱源聯網運行。太原市供熱面積為2.35億m2,如何更好的調配熱源、實現多熱源深度聯網,對熱網運行的經濟性和安全性顯得尤為重要。

1 太原市多熱源聯網運行的必要性

太原熱力集團供熱面積為1.92億m2,已形成“多源”“多能”的能源方式。“多源”主要指熱電聯產和工業余熱的基礎熱源8座,大型調峰熱源廠6座,分布式燃氣調峰熱力站73座;“多能”主要是熱源廠:燃氣4座、燃煤1座、燃煤燃氣混合1座,另外還有少量的空氣源熱泵等其他能源方式。從熱源構成來看,熱電聯產熱源占比為70%左右,燃氣熱源占比為21%左右,燃煤熱源占比為8%~10%左右,調峰熱源滿足20%的配備要求。從供熱成本來看,熱電聯產及工業余熱供熱成本低于燃煤鍋爐,僅為燃氣鍋爐的13%。

太原市供熱目前面臨以下幾方面問題:一是燃氣供熱成本較高,年供熱面積1 000萬m2燃氣供熱成本與6 600萬m2的 熱電聯產供熱成本相當;二是燃煤熱源廠受環保限制,無法按需啟動;三是現行燃氣供應體制導致出現階段性供需不平衡;四是太原市整體供需平衡,但受運行壓力、分布式變頻泵(配合主循環泵為用戶提供資用壓頭)配備等的影響,出現區域性不平衡現象;五是熱網間負荷切換頻繁,影響管網系統運行安全及使用壽命;六是熱源熱網故障時,系統調整靈活性不高。

為解決上述問題,對太原市以8大基礎熱源為主、燃煤燃氣調峰為輔的12大熱網重新進行負荷分配調整,實現初末寒期低成本熱源最大能力輸出,高成本熱源(如燃氣)盡量降低供熱負荷,調峰熱源、基礎熱源聯網運行。太原市目前已形成以東中環、西中環、南中環、北中環為主的環狀管網,多熱源管網已實現互聯互通,具備進一步深度聯網運行的條件。

2 太原市多熱源聯網運行負荷平衡分析

太原市現狀全網日均失水量較大,在事故工況下,安全隱患較大,而現狀除太古熱網具備實現快速隔離的條件,其余熱網均未實現快速隔離。為此,在泄漏監測快速定位及隔離功能暫未實現的前提下,為保證系統安全,現階段太原市暫未考慮多熱源全域聯網運行,而是綜合考慮系統的承壓、高差、解列嚴密性、管網流量限制、熱負荷分配等問題,以滿足基礎熱源和調峰熱源的聯網運行為條件,同時將現狀原燃氣基礎熱源CN熱源廠承擔負荷,劃分至太古熱網、二電熱網、華能東山熱網,形成多個多熱源聯網運行的系統。熱網調整如下:

1)原嘉節小店熱網、南部熱網、晉源熱網聯網;2)原太古熱網、城西熱網聯網運行;3)原瑞光熱網、東峰熱網聯網運行;4)原二電熱網與城南熱網聯網運行;5)原華能東山熱網、白家莊熱網,因高程偏高,暫未考慮聯網。調整后熱網區域劃分情況如圖1所示。調整后,太古熱網供熱面積最大達7 400余萬m2,其余熱網在1 000萬m2~3 000萬m2左右。

各區域劃分后,因不同區域室外氣溫不一致,實際熱指標也相應做差異化調整。對負荷區域內供需平衡進行分析,嚴寒期啟動CN熱源廠及分散式調峰熱力站,基本可滿足供熱要求。調峰熱源的啟動聯網運行條件以基礎熱源的供熱能力為依據,負荷切換條件以熱網整體供熱能力為依據。

根據熱負荷平衡分析,僅太古熱網嚴寒期需切換負荷,其余熱網通過啟動調峰熱源或分散式調峰熱力站即可滿足運行要求,二電熱網啟動城南熱源廠后,用于承擔太古熱網的切換負荷。各熱網調峰熱源在室外溫度低于-1 ℃需逐步啟動,調峰熱源以分散式調峰熱力站、集中式調峰熱源廠按序啟動,在室外溫度低于-6 ℃需切換負荷(見表1)。

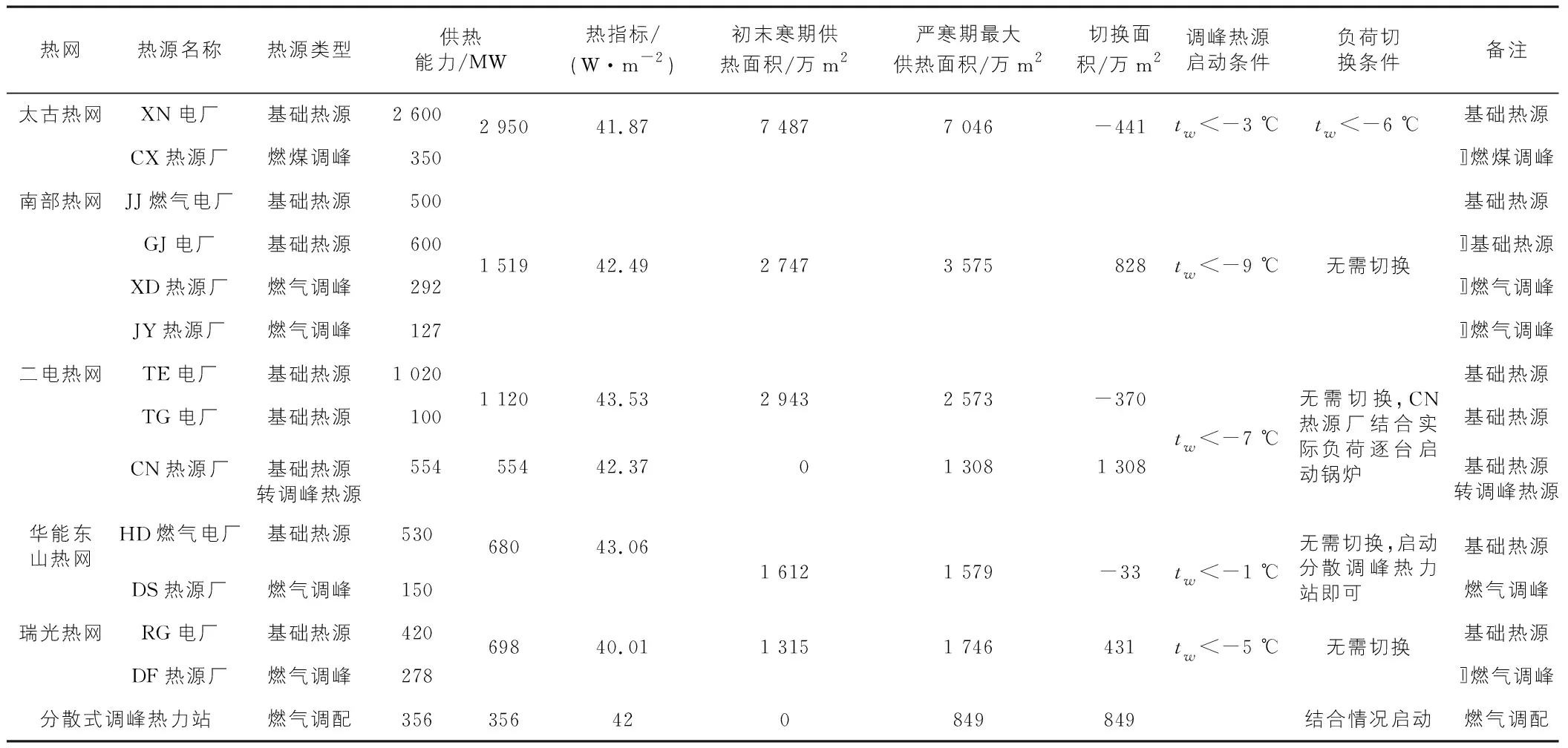

表1 熱負荷分析

3 多熱源聯網運行水力分析

3.1 太古熱網

3.1.1 太古熱網水力分析

太古熱網供熱面積占太原市總供熱面積的1/3,熱網范圍內大溫差機組的配置比例達70%,為了進一步降低熱網回水溫度,采用能源站對熱網回水集中降溫,回水溫度降低后,同時提升太古長輸熱網的輸送效率和電廠余熱利用率,增加零碳供熱比例,提升太古熱網供熱能力。

太古熱網供熱范圍廣,主要以主循環泵和熱力站分布式變頻泵的模式運行,供熱面積增加后,需調整分布式變頻泵。初末寒期以XN電廠承擔負荷,嚴寒期啟動CX熱源廠聯網運行(見表2)。對熱網進行水力分析,結果如表3所示。

表2 太古熱網參數設置

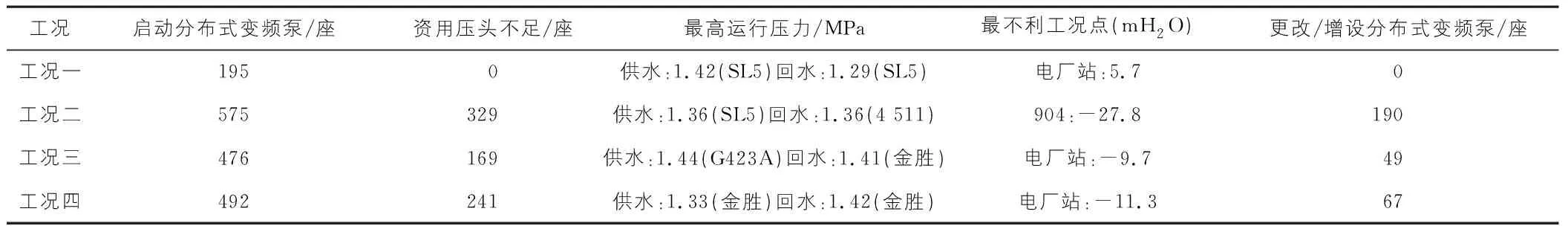

表3 太古熱網水力工況

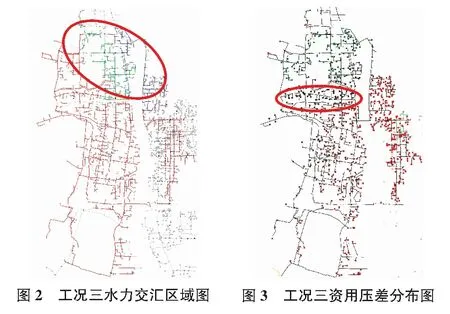

水力工況分析結果表明,各類工況下,熱網系統運行最高壓力均在1.3 MPa及以上。初末寒期,切換城南131萬m2負荷后,對熱網水力工況影響較小,切換城南802萬m2后,熱網水力工況極差,最不利工況點壓差達-27.8 mH2O。嚴寒期聯網運行(工況三)水力工況明顯優于解列運行(工況四),尤其是熱網前端原千峰路、文興路水力工況較解列運行明顯好轉(見圖2),無需啟動分布式變頻泵即可滿足運行要求,水力交匯區域主要是北中環至迎澤大街(見圖3)。

從分布式變頻泵更改/增設情況來看,工況一新切換至太古熱網的3座熱力站(733,309,310A)現狀分布式變頻泵無法滿足,其余熱力站分布式變頻泵均可滿足水力要求;工況二,熱網系統需要啟動分布式變頻泵575座,其中城南需要加壓泵揚程在20 m~50 m之間,現狀熱力站有134座熱力站無法滿足要求,需更改增設數量較多;雙塔西街熱力站需加壓泵揚程為10 m~30 m,現狀熱力站分布式變頻泵有41座無法滿足;工況四聯網運行較工況四相比,嚴寒期分布式變頻泵啟動數量較多,因新增城南部分熱網負荷,且水路由雙塔西街至城南管理區域,原體育路以東親賢北街負荷的分布式變頻泵、雙塔西街部分熱力站無法滿足要求,需要更新調配。全網需增設/更換分布式變頻泵的熱力站數量為67座。

3.1.2 實際運行效果分析

多熱源聯網運行面臨的主要問題是在新增熱源投入后,對熱網系統可能會造成一定的沖擊。2020年—2021年采暖季運行期間,實施了太古熱網、城西熱網聯網運行,聯網試驗操作閥門期間,中繼能源站、CX熱源廠壓力、流量無明顯波動。熱源廠因高程較中繼能源站偏低,供回壓力由0.8 MPa/0.33 MPa升至1.12 MPa/0.55 MPa,中繼能源站供回壓力維持在0.8 MPa/0.2 MPa,熱網壓力較高區域未改變,最不利熱力站分布式變頻泵運行頻率由45 Hz降至37 Hz,水力工況得到改善。聯網升流量試驗期間,提升輔熱源流量,僅增加輔熱源的資用壓差(增加7 mH2O)和流量(增加15%),主熱源資用壓差基本不變、流量降低1%;提升主熱源流量對輔熱源壓差影響較大,在主熱源資用壓差增加4 mH2O、流量增加7%的情況下,輔熱源資用壓差減少6 mH2O、流量降低2.5%。

此次試驗證明聯網運行期間,新熱源的并入不會造成熱網系統波動,主熱源對熱網系統的運行流量、壓差起決定性作用。

3.2 南部熱網

原南部熱網在實際運行期間,為保證清徐運行資用壓差,2號中繼泵站供水、回水泵調整受限,建議清徐熱力站增設分布式變頻泵,以提升全網的可調性。此外熱源波動一方面導致電子街至富康街負荷頻繁在原嘉節小店熱網和原南部熱網間切換,另一方面造成平衡系統紊亂。原南部、嘉節小店熱網有2處基礎熱源(GJ電廠、JJ電廠)和2處調峰熱源(XD熱源廠、JY熱源廠),若采用嘉節、小店、國錦、晉源聯網運行方式,將可有效解決上述問題。

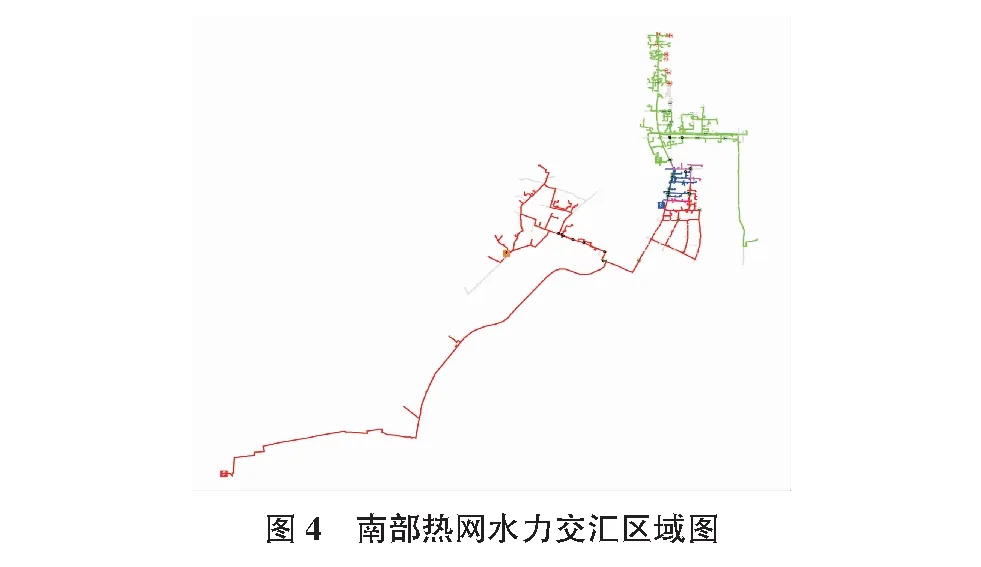

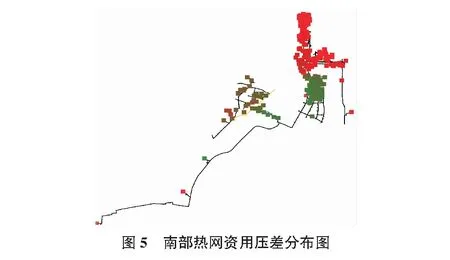

對熱源聯網運行,現狀熱源能力可滿足負荷需求,無需啟動JY熱源廠即可滿足運行要求(見表4)。水力結果表明,聯網運行后,因定壓問題,XD熱源廠回水壓力較原解列運行方式下偏低,運行期間需合理調整。從水力交匯區域來看,熱網水力交匯點為原嘉節熱網和南部熱網的分割區域,GJ電廠主要承擔昌盛街以南負荷,XD熱源廠主要承擔昌盛街至電子街負荷,同時向北與JJ電廠共同承擔電子街以北負荷,熱網最不利區域為平陽路南內街區域(見圖4,圖5)。

表4 南部熱網水力工況

3.3 二電熱網

原二電熱網以TE電廠和TG電廠余熱為主要熱源,此區域未設置調峰熱源,實際熱網發生故障時,系統恢復時間長,影響范圍廣。為減小故障對熱網的影響,將CN熱源廠設置為該區域的調峰熱源,一方面可降低CN熱源廠的出力,另一方面,二電熱網無需切換負荷、啟動分布式變頻泵即可滿足運行要求。

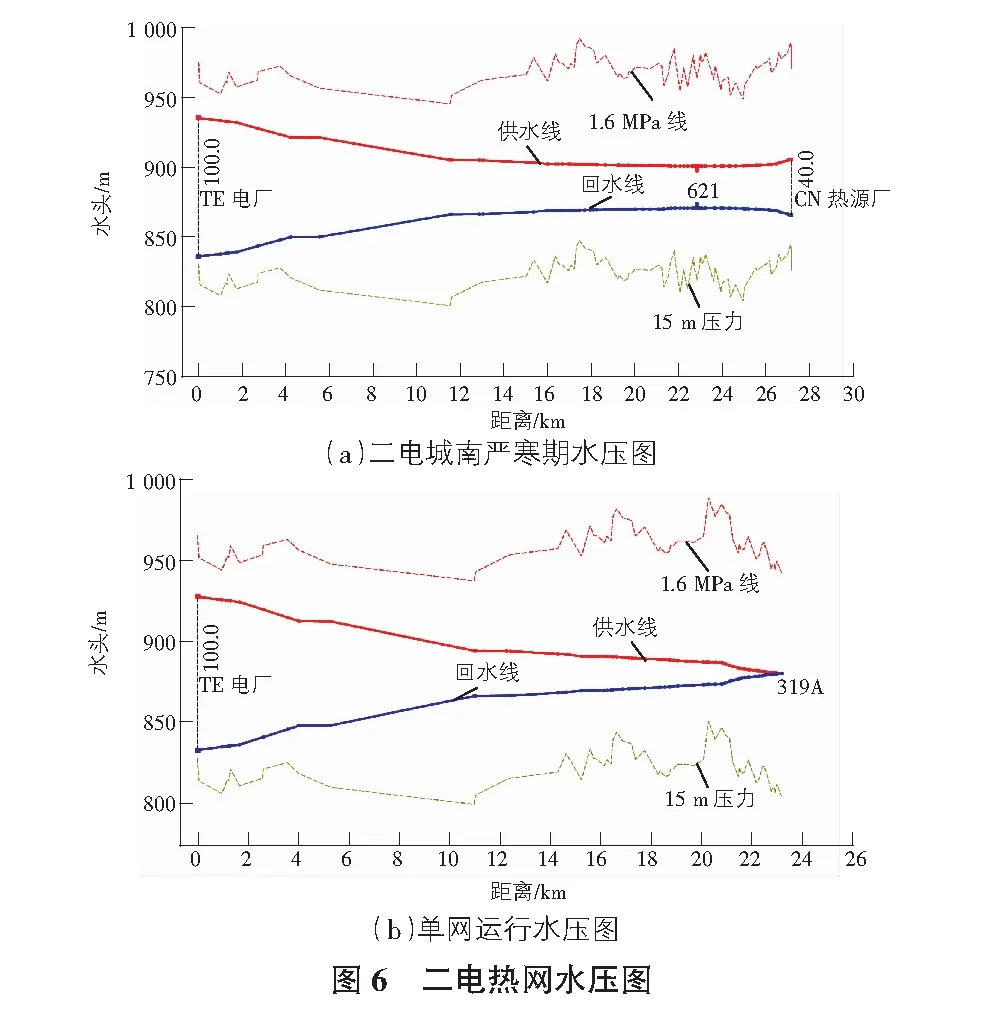

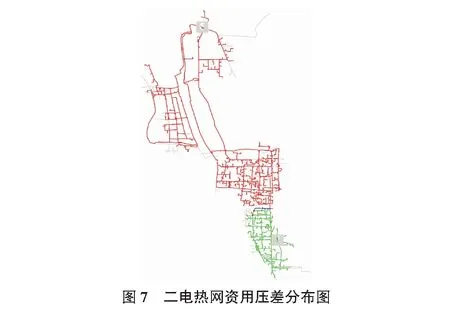

相關水力分析參數如表5所示,二電熱網新增350余 萬平方米的供熱負荷后,熱網資用壓差均大于0 mH2O,考慮站內損失后,有41座熱力站需啟動分布式變頻泵,主要集中在迎澤大街與雙塔街新增負荷區域內,原二電熱網設有中繼泵站,也可考慮分布式變頻泵與中繼泵站聯合運行的方式。TE電廠和CN熱源廠聯網運行,水力工況明顯改善(見圖6),熱網最不利點資用壓差達17 mH2O,整體資用壓差基本維持在20 mH2O~40 mH2O 之間;熱網水力交匯區域(如圖7所示)與解列運行區域基本一致,迎澤南街以北負荷由TE電廠承擔,迎澤南街以南負荷由CN熱源廠承擔。

表5 二電熱網水力工況

3.4 瑞光熱網

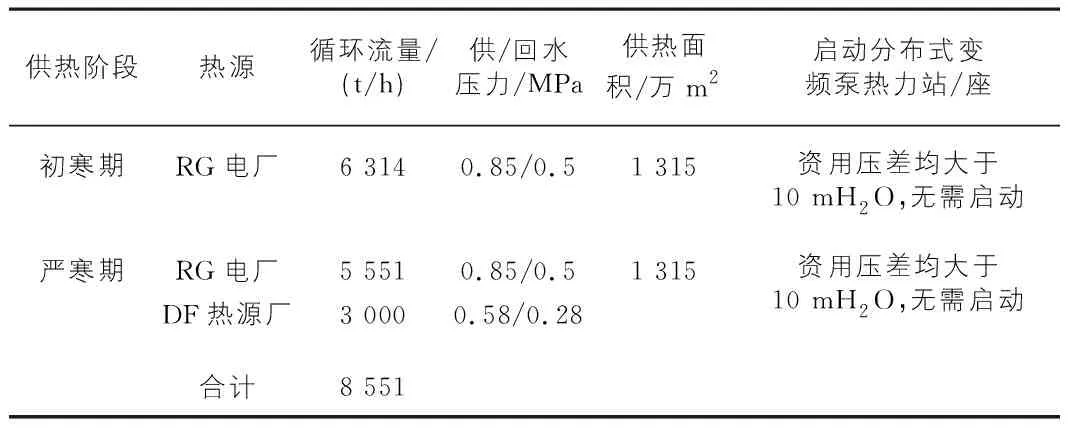

原瑞光熱網與東峰熱網解列運行,在RG電廠供熱能力欠缺100萬m2左右時,受管網通路限制,需調峰熱源DF熱源廠切換500余萬m2負荷。為解決上述問題,嚴寒期可實行瑞光、東峰熱網聯網運行。

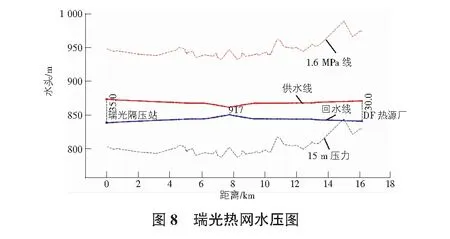

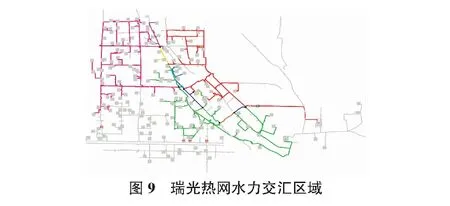

原瑞光熱網初末寒期和嚴寒期均無需啟動分布式變頻泵,嚴寒期采用瑞光、東峰并網的方式運行。初末寒期及嚴寒期水力結果如表6,圖8,圖9所示,經分析,此熱網范圍內熱力站均無需啟動分布式變頻泵。并網運行期間,東峰熱源廠主要承擔太榆路以東、中心街以北區域負荷。水力工況較差區域主要集中在太榆路。

表6 瑞光熱網水力工況

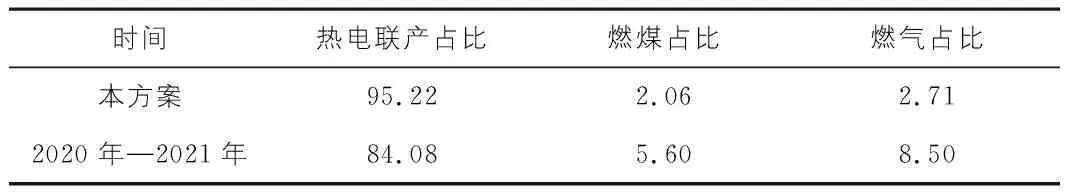

4 多熱源深度聯網運行經濟分析

采用多熱源深度聯網運行方式后,因熱網系統互聯互通性提高,熱網水力工況得到明顯改善,熱源也可按照供熱成本按需選擇。現狀各類型熱源綜合供熱成本(含水、電、熱)在8.5元/GJ~120元/GJ,成本排序如下:工業余熱<熱電聯產<燃煤熱源廠<燃氣熱源廠。聯網運行后,熱源以熱電聯產作為主要熱源,減少了CN熱源廠燃氣基礎熱源的用氣量,極大提升熱網運行的經濟性,按照各熱燃煤、燃氣及熱電聯產單位成本及相應的加權供熱面積,計算采暖季綜合供熱成本,經分析,綜合供熱成本較2020年—2021年采暖季降低17%(如表7所示)。

表7 聯網運行供熱成本 %

5 結論與建議

1)太原市現狀熱源基本可滿足整體供熱需求,結合熱源、管網設置、系統承壓、快速隔離等因素,按照熱電聯產基礎熱源配備調峰熱源的模式,將現狀太原市12大熱網調整為6大熱網,形成以4大熱網聯網運行的模式(太古熱網、二電熱網、南部熱網、瑞光熱網),聯網運行后熱網水力工況整體優于解列運行。

2)太古熱網單網面積最大,達7 400余萬平方米,需以主循環泵+分布式變頻泵的方式運行以降低運行成本,供熱負荷增加后,應合理考慮增設和更改分布式變頻泵。其余聯網運行熱網無需啟動分布式變頻泵。

3)聯網運行后,因最大程度發揮了基礎熱電聯產熱源在初末寒期的能力,尤其是XN電廠和TG電廠的余熱利用比例的提升,充分發揮零碳能源供熱優勢,同時,燃煤燃氣比例降低,進一步減少了碳排放,降低熱網能耗,綜合供熱成本降低。