干針微負壓穿刺法在疑難動靜脈內瘺穿刺中的應用

蔣佳惠,鉏 怡,劉 思

1.嘉興市第一醫院,浙江嘉興 314000;2.嘉興市南湖區七星街道社區衛生服務中心,浙江嘉興 314002

血管通路是血液透析患者的生命線,自體動靜脈內瘺是血管通路的首選。隨著透析質量提高致透析時間延長以及老年、糖尿病、高血壓比例增加,疑難動靜脈內瘺的患者逐漸增多。疑難動靜脈內瘺是指不易穿刺的內瘺,具有血管彈性差、動脈粥樣硬化、血管不充盈等情況[1],穿刺成功與否直接影響內瘺使用壽命及透析充分性[2],因此,對疑難動靜脈內瘺的穿刺方法提出了更高要求。傳統方法不易快速判斷是否穿刺成功,易出現穿刺過深、過淺、反復穿刺等致內瘺損傷,增加內瘺并發癥[3],增加患者痛苦及心理負擔。因此,改進穿刺方法是臨床護理中亟待解決的問題。干針微負壓穿刺法是采用干針(內瘺針打開包裝直接使用,不預充等滲鹽水),通過折疊內瘺針軟管排出部分空氣,待穿刺斜面進入皮下后放松折疊使軟管回彈,產生微負壓,在壓力差的作用下,一旦進入血管就會快速回血[4],使穿刺者第一時間判斷是否穿刺成功。為提高內瘺穿刺成功率,減少穿刺并發癥,延長內瘺使用壽命,減輕患者痛苦,嘉興市第一醫院血液透析中心應用此方法取得良好效果,現報告如下。

1 對象與方法

1.1 對象

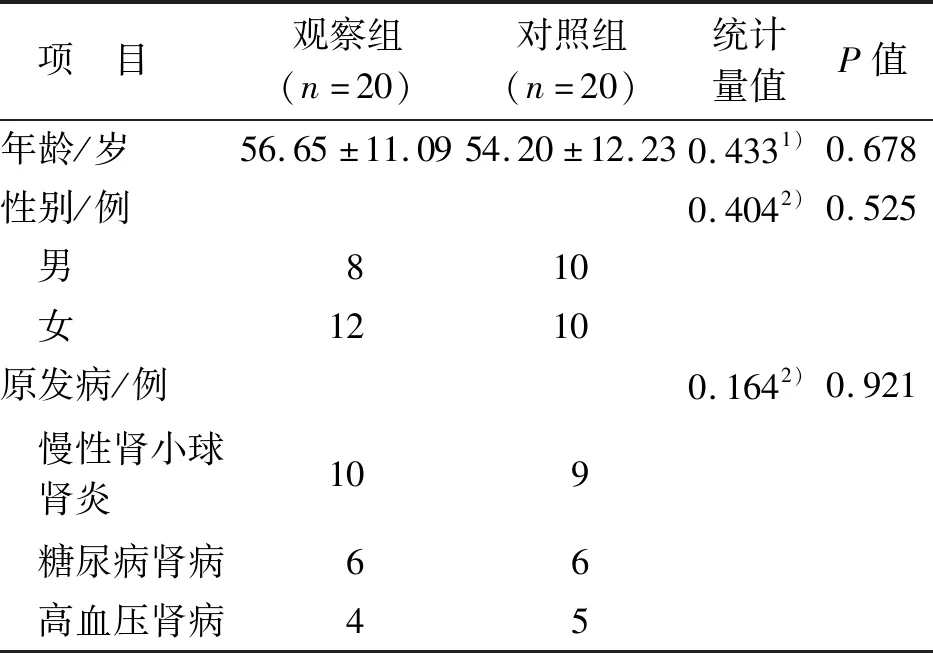

納入標準:符合疑難動靜脈內瘺[1];年齡≥18歲;自體動靜脈內瘺術后8周;每周透析3次;動靜脈內瘺自然血流量≥500 mL/min。排除標準:凝血功能異常、精神異常、不配合者。采用隨機數字表將2020年5-11月嘉興市第一醫院血液透析中心的40例疑難動靜脈內瘺患者分為觀察組和對照組,每組20例。兩組患者年齡、性別、原發病比較,差異均無統計學意義(P>0.05),見表1。本研究通過醫院醫學倫理委員會審查批準,倫理審批號:LS2020-360,患者或家屬簽署知情同意書。

表1 兩組患者一般資料比較

1.2 研究方法

兩組患者均采用16G銳型動靜脈穿刺器穿刺,透析治療采用4008S型血液透析機,抗凝采用低分子肝素。

1.2.1對照組

采用傳統穿刺方法。在治療室將內瘺針外包裝打開后取下針尾小帽,使用一次性注射器將內瘺針內預充滿等滲鹽水,再旋緊針尾小帽備用;評估靜脈端血管情況,確定穿刺點;打開上機護理包,戴無菌手套,鋪無菌治療巾,消毒靜脈穿刺部位2遍,待干;取出預充等滲鹽水的內瘺針;右手拇指、食指持針翼,左手繃緊皮膚,根據血管走向及深度快速進針;擠壓內瘺針軟管,見回血后先固定針翼,無菌創可貼覆蓋進針處,妥善固定內瘺針,擰開針尾小帽,連接注射器,推注抗凝劑;采用相同的方法穿刺、固定動脈端內瘺針后連接血液透析用血路管,打開血泵將血液引出。

1.2.2觀察組

采用干針微負壓穿刺法。評估靜脈端血管情況,確定穿刺點;打開上機護理包,戴無菌手套,鋪無菌治療巾,消毒靜脈穿刺部位2遍,待干;打開內瘺針外包裝,取出內瘺針干針(不預充等滲鹽水),擰緊針尾小帽,調整止血夾至針尾;右手拇指、食指持針翼,左手拇指、食指折疊住內瘺針尾部部分軟管,其余3指繃緊皮膚;針頭斜面進入皮膚后,松開折疊的軟管(此時產生微負壓),根據血管走向及深度緩慢進針,見回血后放平進針角度,沿血管走向進針少許,固定針翼,無菌創可貼覆蓋進針處,妥善固定內瘺針,擰開針尾小帽,放回血至針尾后連接注射器,推注抗凝劑;采用相同的方法穿刺、固定動脈端內瘺針后連接血液透析用血路管,打開血泵將血液引出。

1.3 評價指標

1.3.1一次穿刺成功

同時符合以下兩條標準:內瘺針進入血管見到回血或無回血、注射器回抽有回血且穿刺點無血腫、硬結,無需進行二次穿刺[5];透析時泵控血流量≥200 mL/min,壓力檢測在正常范圍[6]。

1.3.2穿刺回血

針頭進入血管,血液自針孔流入軟管。

1.3.3皮下血腫

血液滲出血管外,積聚在皮下,直徑大于5 mm伴局部隆起。

1.4 質量控制方法

為保證操作的同質性及穿刺成功率,操作者均為血液透析中心工作10年以上高年資主管護師,接受統一學習、培訓。兩組患者除穿刺方法不同外,其余治療、護理均保持一致。

1.5 統計學方法

采用SPSS 22.0統計學軟件進行統計分析,計量資料用均數±標準差描述,組間比較采用兩獨立樣本t檢驗;計數資料采用例數(%)表示,組間比較采用x2檢驗,以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

研究期間,觀察組20例患者共穿刺3 680例次,一次穿刺成功3 460例次,穿刺回血3 558例次,皮下發生血腫158例次。對照組20例患者共穿刺3 680例次,一次穿刺成功3 202例次,穿刺回血3 021例次,皮下發生血腫360例次。觀察組一次穿刺成功率、穿刺回血率高于對照組,觀察組皮下血腫發生率低于對照組,見表2。

表2 兩組穿刺結果比較

3 討論

3.1 干針微負壓穿刺可提高一次穿刺成功率及穿刺回血率并降低皮下血腫發生率

根據力學原理,回血的條件是血管內壓力與內瘺針內的壓力差[5]。在干針微負壓穿刺法中,通過折疊內瘺針軟管排出軟管內部分空氣,在密閉條件下回彈軟管產生微負壓,使血管內和內瘺針內的壓力差增大,當針頭進入血管,在壓力差的作用下快速回血[7],能使操作者在第一時間做出準確判斷,避免盲目再進針,從而提高穿刺成功率。觀察組一次穿刺成功率為94.02%,高于對照組(87.01%);觀察組穿刺回血率96.68%,高于對照組(82.09%);觀察組皮下血腫發生率4.29%,低于對照組(9.78%)。干針微負壓穿刺能提高疑難動靜脈內瘺一次穿刺成功率,避免因回血緩慢或未見回血而誤以為穿刺失敗,致反復穿刺加重內瘺損傷,增加患者痛苦及負面情緒。

3.2 干針微負壓穿刺具有可操作性

動靜脈內瘺使用壽命不僅依賴血管條件,還取決于穿刺方法、穿刺成功率[8]。由于疑難動靜脈內瘺血管存在血管短、細、深、彈性差、血管走向不清晰及充盈度不夠等情況[9],對穿刺技術提出了考驗。傳統穿刺方法穿刺前內瘺針內預充等滲鹽水,穿刺后通過擠壓內瘺針軟管部分等滲鹽水引發回血判斷針頭是否在血管內,若針頭不在血管內,擠壓出的等滲鹽水則進入皮下,發生皮下腫塊,更增加穿刺難度。黃文平等[10]采用內瘺針預充等滲鹽水后連接注射器,一人穿刺,另一人通過抽吸注射器觀察有無回血判斷穿刺是否成功。此操作需兩人同時參與,現血液透析中心工作量大,人員配比相對不足,存在局限性。洪成波等[11]采用零壓力改良穿刺法,此方法需在內瘺針尾部連接無菌測壓器,增加耗材支出和血液暴露污染概率。傅麗麗等[6]、劉華等[8]在超聲診斷儀可視化條件下穿刺,但許多血液透析中心存在儀器設備及影像技術的限制,無法普及。干針微負壓穿刺法只需單人操作,可提高工作效率;進針前折疊內瘺針部分軟管,針頭進入皮膚后松開折疊,在密閉狀態下的內瘺針軟管自動回彈便產生了微負壓;操作前拆開穿刺針包裝直接使用干針,無需等滲鹽水預充,減少無菌內瘺針打開環節,減少感染機會,同時也能減輕工作量,減少相關費用支出。