鋼管混凝土拱橋病害分析與加固設計

張彩娟

(黑龍江龍高公路養護工程有限公司,黑龍江 哈爾濱 150000)

20世紀90年代鋼管混凝土拱橋在我國快速發展,限于當時技術水平,中承式鋼管混凝土拱橋懸吊橋面系多采用預應力混凝土橫梁與矮T縱梁體系,高強吊桿與系桿容易由于腐蝕和疲勞引起破斷,懸吊橋面剛度與整體性較差,如四川宜賓小南門大橋、新疆孔雀河大橋均由于吊桿斷裂導致橋面系斷裂墜江事故。

1 原橋概況

六景郁江橋采用凈跨220 m中承式鋼管混凝土拱橋,凈矢跨比為1/5,拱軸線采用無鉸懸鏈線,拱軸系數m=1.543,矢高44 m。1999年建成通車,原設計荷載:汽-超20級,掛-120。

主拱肋為鋼管混凝土桁架結構,橫斷面由4-Φ820 mm鋼管組成,管內灌注50#混凝土,主拱肋間設5道鋼管桁架橫向聯系。吊桿有35組,相鄰吊桿間距5.1 m。橋面系吊桿橫梁采用預應力混凝土T梁,縱梁采用鋼筋混凝土矮T梁。

2 典型病害及成因分析

自1999年通車以來,該橋主要經歷7次病害檢查,該橋的典型病害為主拱鋼管混凝土脫空、吊桿錨頭積水、橋面預應力橫梁U型裂縫、縱向矮T梁U型裂縫,與國內同類型的采用預應力混凝土橫梁與矮T縱梁橋面系的中承式鋼管混凝土拱橋典型病害一致。

2.1 主拱肋鋼管混凝土不密實

(1)病害描述:主拱肋鋼管混凝土不密實、脫粘情況較為普遍,管內混凝土不密實面積約占檢測面積的55%~60%。

(2)病害分析:由于受施工技術限制,曲線鋼管內灌注混凝土很難達到絕對密實,且鋼管與混凝土膨脹系數有一定的差異,受日照溫差等影響,鋼管與混凝土之間的脫空不可避免。鋼管混凝土不密實會降低主拱肋有效截面面積,降低鋼管對混凝土的套箍效應,導致截面剛度和強度削弱。

2.2 吊桿錨頭積水

(1)病害描述:吊桿上、下錨頭存在66處防水蓋缺失、松動、積水。

(2)病害分析:錨頭積水主要是由于防水罩開裂導致雨水滲流至錨頭保護罩內,雨水長時間積存會造成錨頭銹蝕,導致吊桿的安全性降低。

2.3 橋面橫縱梁跨中U型裂縫

(1)病害描述

①橋面橫梁:2007年4片拱上橫梁出現大量U型裂縫,于是粘貼鋼板加固,2011年這4片橫梁又出現87條裂縫,2014年新增90條裂縫,裂縫均從梁底向上發展至下鋼板下邊緣。

②橋面縱梁:2011年8片縱向矮T梁跨中存在U型裂縫,最大裂縫寬度0.1 mm,2014年縱向矮T梁共存在2 220條裂縫,主要表現為:橫向、L型、U型及豎向裂縫,最大裂縫寬度0.25 mm。

(2)病害分析:拱上橫梁、橋面縱梁均為鋼筋混凝土結構,最大裂縫寬度0.25 mm,未超過規范限值,該裂縫屬正常受力現象,但構件開裂現象在逐步加劇。

3 加固設計要點

3.1 設計標準

原設計荷載:汽車-超20級,掛車-120。

加固設計荷載:公路一Ⅰ級。

3.2 設計思路

(1)吊桿錨頭積水,容易造成內部鋼絲銹蝕,吊桿承載力很難準確評定;

(2)拱上橫梁2007年已加固,但裂縫不斷加劇,再通過加固的手段限制裂縫和提高承載力的空間有限;

(3)橋面縱梁開裂,且裂縫逐步加劇,容易造成內部鋼筋銹蝕,耐久性和安全性逐步降低;

(4)原懸吊橋面采用預應力混凝土橫梁與矮T縱梁體系,橋面整體性剛度與穩定性較差。

為提高橋面系整體剛度及穩定性,保證橋梁結構安全,吊桿、橋面系結構全部拆除更換,并對不密實主拱肋注漿加固。

3.3 加固設計

(1)新橋面系結構

新橋面系結構選擇鋼-混疊合梁形式,橋面系自重略有減少,不會影響拱軸線,且瀝青混凝土鋪裝與混凝土橋面板粘結性較好。

新橋面系由橋面鋪裝層、預制橋面板、縱橫鋼板梁組成。橫、縱梁采用焊接工字鋼截面。

橫梁為橋面主受力結構,縱梁采用栓焊結合的方式連接于橫梁上,形成格子結構,減小橋面板區塊的同時將全橋橫梁聯為整體,增強橋面整體性。縱梁與橫梁頂板焊接,腹板及底板通過剪扭型高強螺栓栓接。

縱、橫鋼板梁上安裝20 cm厚鋼筋混凝土預制橋面板,預制板間通過濕接縫連為整體,與縱橫梁通過濕接縫處頂板剪力釘連接,形成鋼-混疊合截面共同受力。

(2)吊桿更換

①強度要求:吊桿的安全系數不應小于3.0,短吊桿的安全系數應大于其他吊桿,新設計吊桿最大索力990 KN。

②耐久性要求:吊桿的使用壽命應不小于15年。

③便于生產,且有利于再次更換的要求。

新吊桿鋼絲強度等級1 670 MPa,吊桿破斷載荷3 535 KN。

(3)鋼管混凝土不密實修復

對主拱肋鋼管內不密實混凝土采用注漿加固,采用滲透性優良的環氧類漿液。注漿施工前,先結合前期檢測的結果,采用錘擊法或超聲波法測定縫隙的位置及大小。

4 結構分析

4.1 有限元建模

對原結構進行新更換橋面系的計算,按新橋面系更換實際施工步驟模擬成橋過程。主拱肋按鋼管和混凝土聯合截面模擬,疊合梁混凝土橋面板用板單元模擬。

4.2 主要計算結論

(1)主拱肋上、下弦桿基本滿足《鋼管混凝土拱橋技術規范》(GB 50923-2013)的強度要求,富裕不多;新橋面系鋼-混疊合梁結構滿足《鋼-混凝土組合橋梁設計規范》(GB 50917-2013)的強度要求;正常使用極限狀態下,鋼管混凝土主拱肋鋼管應力不大于0.8fy。

(2)縱、橫梁鋼構件的強度、剛度和穩定性均滿足《公路鋼結構橋梁設計規范》(JTG D64-2015)的要求。

(3)全橋彈性特征值分析,計算失穩系數為5.1,滿足《公路鋼管混凝土拱橋設計規范》(JTG/T D65-06-2015)不小于4的要求。

5 施工控制分析

在施工過程中,由于各種誤差影響,吊桿索力會偏離理想狀態,當偏離量超過允許范圍后就要通過調整索力糾偏。

吊桿調索的總原則是確保結構在調索過程中應力、變形與穩定狀態在允許范圍內,從而確保吊桿的索力、橋梁的線形最大限度符合設計目標狀態。

5.1 吊桿索力分析

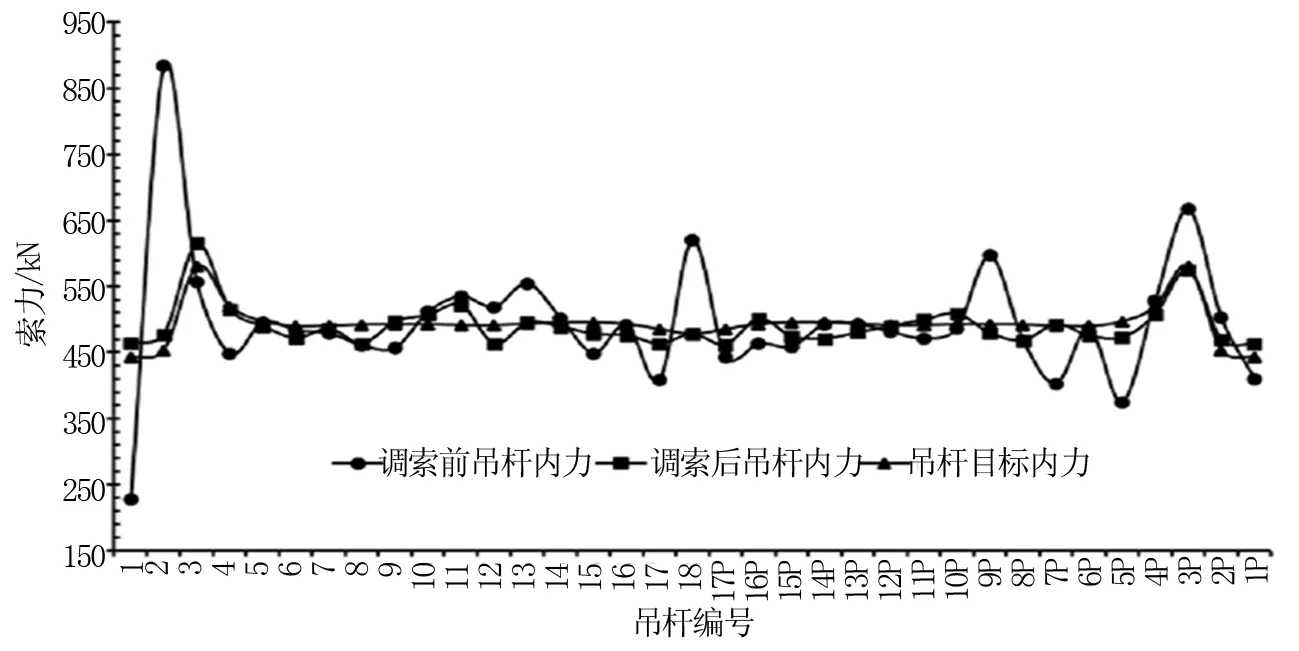

吊桿安裝施工完成后,實測調索前后吊桿索力,并與目標設計索力對比,見圖1。

由圖1可見,吊桿調索完成后,吊桿索力分布較均勻,與目標索力最大偏差6.31%,偏差控制在10%以內。

圖1 調索前后吊桿實測內力與目標內力對比

5.2 橋面線形分析

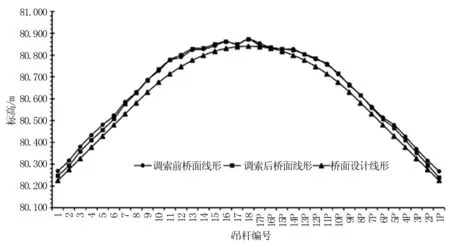

實測調索前后橋面線形,并與設計線形對比,見圖2。

由圖2可見,調索過程中橋梁位移在正常范圍,調索后橋面整體線形較為平順,兩側也較為對稱。

圖2 調索前后橋面實測標高與設計標高對比

6 結 論

通過有限元軟件模擬橋梁加固施工過程,以成橋吊桿索力、橋面線形為控制目標,得到以下結論。

(1)近年來,個別早期中下承式鋼管混凝土拱橋吊桿斷裂引發事故,反映出早期懸吊橋面系結構在設計理念、施工工藝及養護方面有待進一步完善,對在役鋼管混凝土拱橋吊桿及橋面系結構應定期檢測,監控病害發展情況。

(2)早期懸吊橋面系結構采用預應力混凝土橫梁與矮T縱梁體系,橋面剛度及整體穩定性較差,病害發展較快,可考慮吊桿與橋面系整體更換,橋面系結構更換為整體性較好的鋼-混疊合梁形式。

(3)本橋吊桿及橋面系更換后,各主要構件強度、剛度及穩定性均滿足規范要求;成橋實測吊桿索力、橋面線形滿足設計目標要求。

(4)該橋吊桿及橋面系結構更換設計方案合理可行,可供同類型中承式鋼管混凝土拱橋加固設計借鑒。