基于服務質量差距模型的地鐵服務關系管理

陳 靜,關 蕾,王欣欣

(西安職業技術學院,陜西 西安 710077)

1 引 言

地鐵具有安全、快速、準時、運量大等特點,逐漸成為人們出行選擇的主要交通工具。隨著地鐵的發展和生活水平的提高,人們已經不再滿足于地鐵只提供出行服務,對其提出了更高的要求。與此同時,地鐵企業的服務水平與乘客期望之間的矛盾也逐漸顯露。地鐵要持續提升服務質量,為乘客營造更好的體驗,實現地鐵企業的可持續發展。

1985年美國學者Parasueaman、Zeithamall和Berry首次提出服務質量差距模型[1]用于幫助企業分析服務質量方面存在的問題及產生的原因,并了解改進服務質量的辦法。地鐵企業了解其服務質量中存在的問題并加以改進,能讓乘客體驗到更優質的地鐵服務,提升乘客的滿意度,形成良好的服務關系。

2 服務質量差距模型

2.1 服務質量

服務質量是指服務滿足規定或潛在需要的特征和特性的總和,只有消費者認可的服務才是有質量的。對于地鐵企業來說,乘客在評價地鐵服務質量時不僅會考慮服務的結果,即地鐵能否滿足出行需求,還會涉及服務的過程,即乘客在乘坐地鐵出行的過程中獲得的體驗感。

乘客評價地鐵服務質量的要素主要包括五個方面:可靠性、響應性、保證性、移情性、有形性[2]。

(1)可靠性。可靠性是指地鐵企業可靠、準確地履行服務承諾的能力,即以一定方式無差錯、準時完成服務,如按照對外公布的發車間隔組織行車。

(2)響應性。響應性是指站務人員迅速有效為乘客提供服務的能力。如迅速響應乘客需求,為乘客提供特色服務。

(3)保證性。保證性是指服務人員的專業素質、職業禮儀及向乘客表達自信和可信,增強乘客對地鐵服務質量的信心的能力,如順利完成服務的能力、對乘客禮貌和尊敬、與乘客有效溝通。

(4)移情性。移情性是指站在乘客的角度為乘客著想,即換位思考的能力,如接近顧客、理解顧客需求的能力。

(5)有形性。有形性是指有形的設施、設備、人員的外表。由于服務具有無形無質性的特征,乘客無法看見摸著,但能被感受和體驗到。乘客會通過對有形的設施、服務人員等的感受和體驗,來評價地鐵企業的服務。

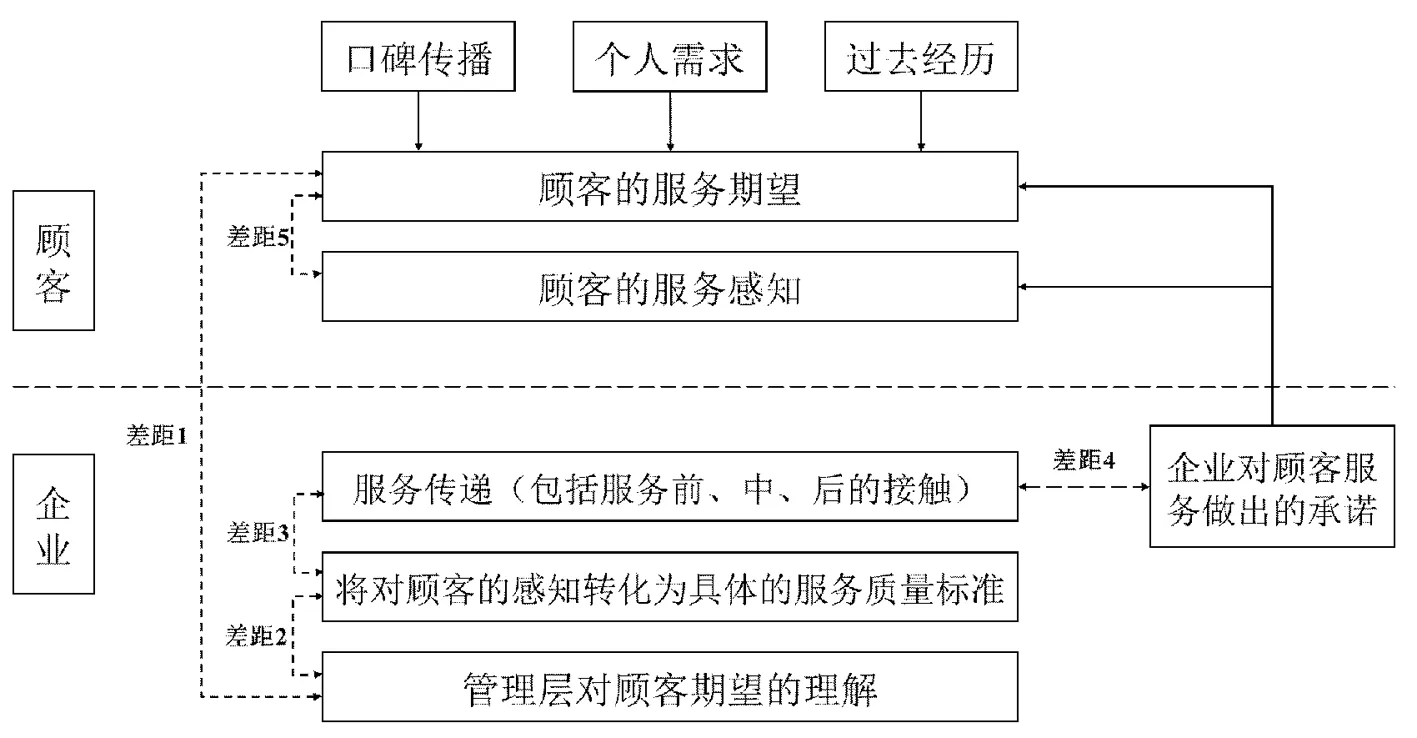

乘客在選擇地鐵出行時,會從以上五個方面對服務預期和服務感知進行比較,形成自己對地鐵服務質量和品質的判斷,如圖1所示。

圖1 乘客對服務品質的認知

2.2 服務質量差距模型

乘客對地鐵服務質量的評價來自其服務期望和服務感知之間的差距,因此對服務質量的分析和研究可以幫助地鐵企業進行服務質量管理,提高服務關系管理。

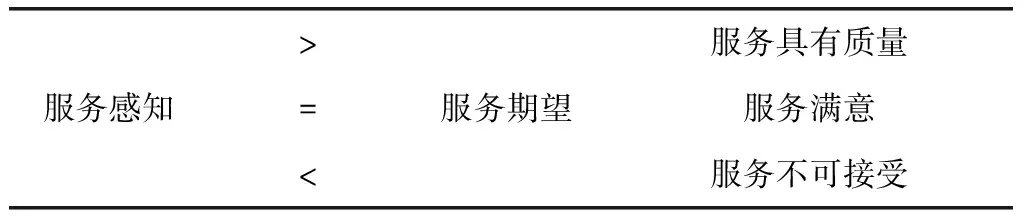

美國營銷學家Parasueaman、Zeithamall 和Berry為了分析服務質量問題,提出服務質量差距模型[1]如圖2所示。他們認為造成服務期望和服務感知之間的差距有5個,因此也將該模型稱為5GAP模型。運用服務質量差距模型,辨別顧客感知的服務與期望的服務之間的差距,有助于企業找出服務質量問題的根源。

圖2 服務質量差距模型

(1)差距1是顧客期望和管理層對顧客期望的理解和感知之間的差距,即認知差距,由于管理者對顧客期望的形成缺乏了解而產生。

(2)差距2是企業制定的服務質量標準與管理層對顧客的期望的理解之間的差距,即標準差距,由于管理者認為滿足顧客期望不可實現,因而未能進行正確的基于客戶期望的質量指標和標準設計而產生。

(3)差距3是企業在實際服務過程中提供的服務沒有達到企業制定的標準,即交付差距,由于缺乏團隊合作、招聘問題、工作設計不合理等產生。

(4)差距4是實際提供的服務和對外溝通中做出的承諾之間的差距,即宣傳差距,由于過度承諾且未與一線服務人員進行有效溝通而產生。

差距1~4由于企業內部運營中存在的不足導致。

(5)差距5是顧客期望的服務和實際感受到的服務之間的差距,即服務質量差距。

其中,差距5是差距模型的核心,由差距1~4疊加而成。因此,通過彌合差距1~4可以彌合服務質量差距,也就是提升客戶滿意度,改善與乘客之間的服務關系。

3 基于服務質量差距模型的地鐵服務關系管理

3.1 地鐵企業服務質量差距分析

(1)認知差距(差距1)。差距1主要是地鐵企業管理層不了解乘客出行時對地鐵服務的期望,不能正確認知乘客對地鐵服務的評價要素。差距1產生的具體原因有:①管理層沒有對乘客需求進行調研;②管理層沒有采用適當方法去了解乘客需求的相關信息;③一線服務人員沒有報告在日常服務中感知到的乘客需求或沒有準確感知乘客需求。

(2)標準差距(差距2)。差距2主要是地鐵企業管理層對乘客服務期望的認知與企業服務質量標準之間的差距。差距2產生的具體原因有:①企業沒有明確的關于質量標準的制度;②管理層認為滿足乘客期望是不可能實現的,因此不夠重視服務質量標準設計過程;③沒有科學地制定質量標準。

(3)交付差距(差距3)。差距3主要是地鐵提供的服務與設計的服務標準之間的差距。差距3產生的具體原因有:①設計的服務標準不具有可實施性,導致一線服務人員無從下手;②地鐵企業對一線服務人員沒有進行充分的關于質量標準的培訓,導致其不認可質量標準或者在執行質量標準的過程中出現偏差;③一線服務人員在提供服務的過程中缺乏團隊合作。

(4)宣傳差距(差距4)。差距4主要是沒有按照對外承諾的標準提供服務。差距4產生的具體原因有:①地鐵企業通過廣告、媒體等方式在對外宣傳中,做出了過度的承諾,夸大服務質量,卻又無法提供其承諾的高質量服務;②地鐵企業沒有與一線服務人員進行有效溝通,不了解服務實際情況,導致宣傳時做出不切實際的服務承諾。

(5)服務質量差距(差距5)。差距5是乘客對地鐵的服務期望與服務感知之間的差距,即服務質量=服務感知-服務期望[3]。乘客對服務質量的評價如表1所示。

表1 乘客服務質量評價

3.2 基于服務質量差距模型的地鐵服務關系管理

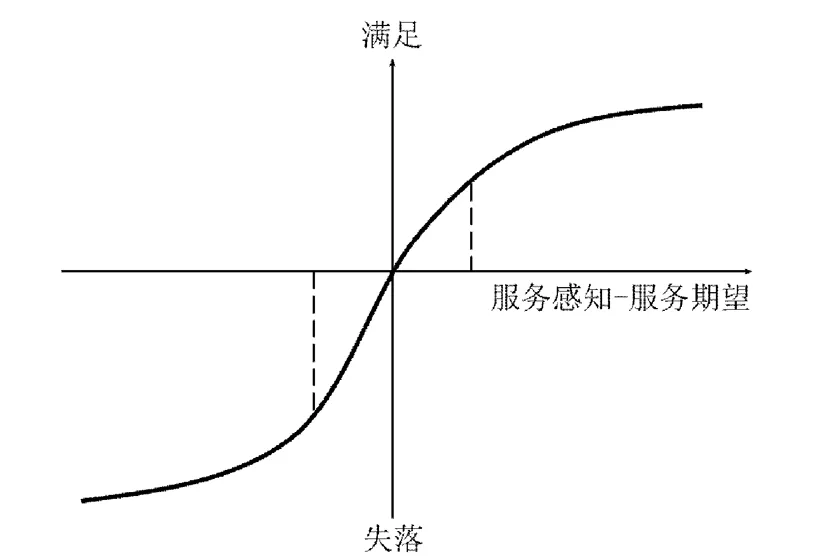

失落憎恨現象是著名的心理學現象,是指顧客實際接受的服務超出或者沒有達到預期服務水平會對顧客產生不同的影響,這種影響具有不對稱性:與超出預期服務相比,顧客對意料之外的劣質服務的反應更強烈,如圖3所示。

圖3 服務質量的失落憎恨現象

基于此,地鐵企業縮小服務感知與服務期望之間的差距,就是提高乘客的滿意度,也是對地鐵服務關系進行有效管理的重要途徑。

(1)認知差距(差距1)

彌合差距1的方法主要有:①通過調查問卷、訪談、站長接待日等方式就乘客對地鐵的可靠性、響應性、保證性、移情性、有形性等五個方面的預期進行市場調研,了解乘客需求;②優化地鐵企業組織結構,減少管理層次,使管理層與一線服務人員之間的溝通層級減少,建立暢通的溝通渠道,確保一線服務人員在服務過程中感知到的乘客需求能傳遞給管理層。

通過彌合差距1,可以縮短管理層與乘客之間的距離,提高管理層對乘客服務預期的了解。同時,能幫助企業明確服務關系改善的方向,為企業制定服務標準打好基礎。但由于乘客需求存在變化和升級現象,地鐵企業應定期對乘客進行市場調查,并不斷更新管理層對乘客需求的認知。

(2)標準差距(差距2)

彌合差距2的方法主要有:①基于乘客需求設定服務的質量目標。服務的評價主體是乘客,因此要將乘客的服務預期作為服務質量標準的設計基礎;②服務具有無形無質性的特點,管理層在制定服務質量標準時,需要將服務過程具象化,便于員工理解并執行質量標準,也便于乘客理解并建立適當的服務預期。

通過彌合差距2,可以強化管理層的服務意識,始終將乘客的需求放在第一位,在制定服務標準時也以滿足乘客的需求為中心。

(3)交付差距(差距3)

彌合差距3的方法主要有:①加強對一線服務人員的培訓,使其能夠正確理解服務標準的要求,同時加強服務人員的專業素質培訓,及時響應乘客要求,提高服務能力和水平;②加強員工的團隊建設,確保員工在服務過程中進行有效合作,共同滿足乘客需求;③建立有效的監督機制和協調機制,在一線服務人員的服務出現偏差時及時糾正,避免和乘客之間產生矛盾,即使產生矛盾,也能及時處理;④建立有效的反饋機制,在服務過程中,管理層根據實際的服務情況對服務標準和環節進行動態調整。

通過彌合差距3,可以將地鐵企業的標準更有效地轉化為實際的服務,保證各服務環節的順利進行。

(4)宣傳差距(差距4)

彌合差距4的方法主要有:①在對外溝通中,做出切合實際的承諾,不要盲目承諾;②加強一線服務人員管理,應讓所有一線服務人員知曉地鐵企業的服務承諾,避免部分員工因不了解而提供與企業承諾有偏差的服務。

通過彌合差距4,有助于乘客形成切合實際的服務預期,避免乘客產生對服務質量的失落憎恨,提高乘客滿意度。

(5)服務質量差距(差距5)

差距5可能由差距1~4中的某一個或幾個差距疊加而成,通過彌合差距1~4可以彌合服務質量差距,提升服務質量,改善地鐵企業與乘客之間的服務關系。

4 結 論

地鐵企業通過了解乘客需求感知其對服務的預期,并依據服務預期制定服務標準,在實際服務過程中按照標準提供服務,同時做出力所能及的服務承諾,就可以縮小服務質量差距。但由于顧客需求變化、市場調查不準確等情況導致的誤差,使企業很難徹底消除所有差距,只能在一定程度上進行彌合。地鐵企業要認識到服務質量的重要性,強化以乘客為中心的服務意識,不斷縮小乘客對地鐵的服務感知與服務期望之間的差距,從而提高服務質量和乘客滿意度,改善地鐵和乘客之間的服務關系,有助于地鐵企業的可持續性發展。