多能互補電力系統碳排放及可靠性分析

董 瑞,李 星,高 林

(1.華北電力大學 吳仲華學院,北京 102206;2.中國科學院 工程熱物理研究所,北京 100190;3.華電重工股份有限公司,北京 100160)

0 引 言

為應對全球變暖,極端天氣等氣候問題,我國在聯合國氣候大會上承諾CO2排放力爭于2030年前達到峰值,努力爭取2060年前實現碳中和,這對全球碳達峰與碳中和至關重要。由于我國富煤缺油少氣的資源稟賦,高碳排放的煤電是我國目前主要發電方式,2020年,我國電力行業碳排放為42.5億t[1],是我國CO2排放最大的行業。

為達到“雙碳”目標要求,我國必須改變現有能源利用方式,加速向綠色低碳能源轉型,近年來我國火電裝機量占比逐年下降,2020年我國火電裝機量占總裝機量的56.82%,相較2015年降低了11.6個百分點。而光伏與風電由于成本下降及政策原因,其應用近年來呈爆發式增長,2020年新增裝機容量分別達到了4 820萬與7 167萬kW,占新增裝機容量的25.25%和37.55%[2]。大規模可再生能源的接入有效降低了CO2排放,但同時由于可再生能源出力的波動性與不確定性,電力系統的可靠性受到挑戰。

唐浩等[3]針對風光互補的發電系統,以成本為約束條件,以更低的CO2排放強度為優化目標,搭建了計算模型并對其進行了容量配置優化。王曉蘭等[4]建立了小型風光蓄聯合發電系統的數學模型,將投資成本、系統可靠性及資源利用率作為優化目標,通過遺傳算法得到了系統的優化資源配置方案;姜書鵬等[5]對風儲聯合發電系統建立了容量配置優化模型,以系統最大經濟收益作為目標函數,結合系統技術評價指標,對影響容量配置的主要影響因素進行分析討論。李健華等[6]對風光或聯合發電系統的容量配置進行研究,考慮了出力隨機性、水電出力季節性特點和現貨價格等因素對發電系統容量配置的影響,并給出了合適的配置規劃方法。

筆者選擇系統可靠性和碳排放強度作為約束條件,通過接入儲能及碳捕集設備,統一不同可再生能源裝機比例系統的碳排放強度與可靠性指標,并對比不同系統的經濟性。結果表明,碳捕集和儲能可有效降低系統碳排放并提高系統的可靠性,在滿足碳排放及可靠性約束目標時,可再生能源比例60%左右的裝機系統經濟性最優。

1 多能互補系統設定

1.1 能源基地參數

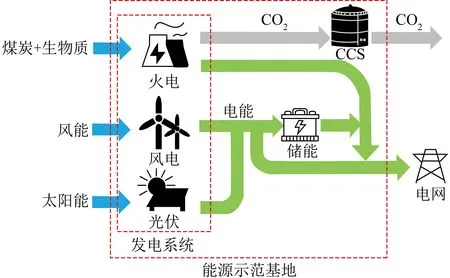

以某風-光-火-儲的能源基地為例,風電光伏等低碳清潔能源可以有效降低系統CO2排放,火電及儲能具有良好的調峰性能,能夠在小時級別的時間尺度下對多能互補發電系統進行優化調度,以補償光伏風電出力的隨機性[6],改善系統總出力曲線的平滑程度。該能源基地示意如圖1所示,該能源基地的發電系統由超超臨界燃煤空冷機組、陸上風電機組以及光伏電站共同組成,并接入了CO2捕集及儲能設備。

圖1 能源基地示意Fig.1 Schematic of the energy base

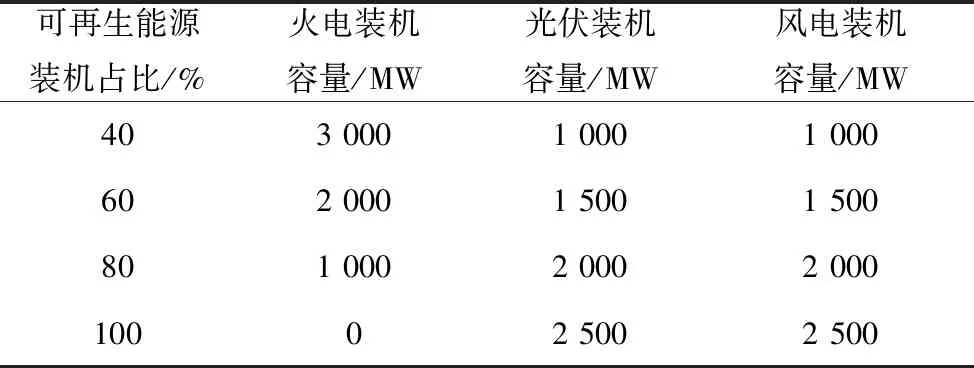

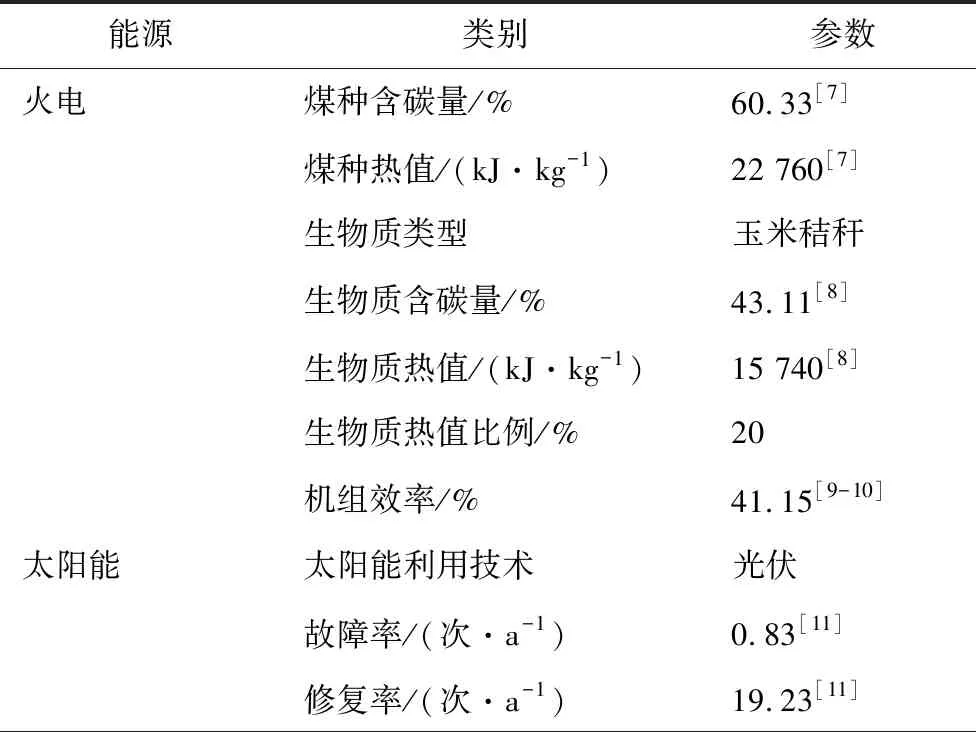

在保證能源基地總裝機容量不變的情況下,不同可再生能源裝機比例的風-光-火裝機容量見表1。該能源基地的技術參數見表2。

表1 能源基地裝機容量方案Table 1 Installed capacity plan of energy base

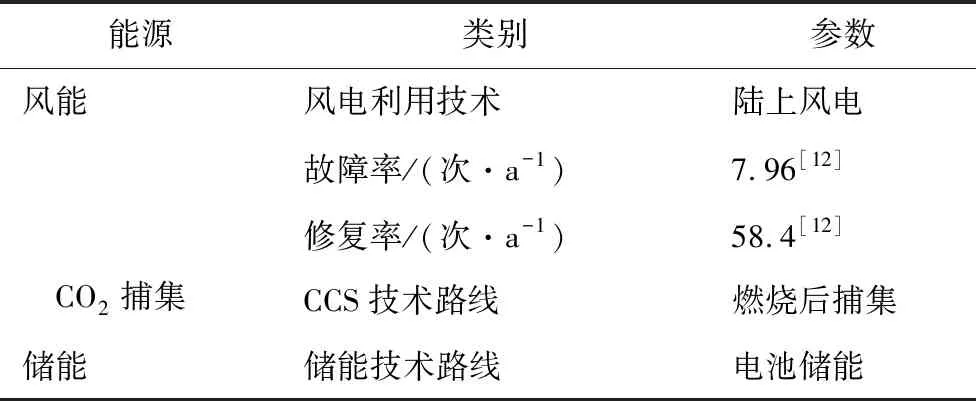

表2 能源基地技術參數Table 2 Technical parameters of energy base

續表

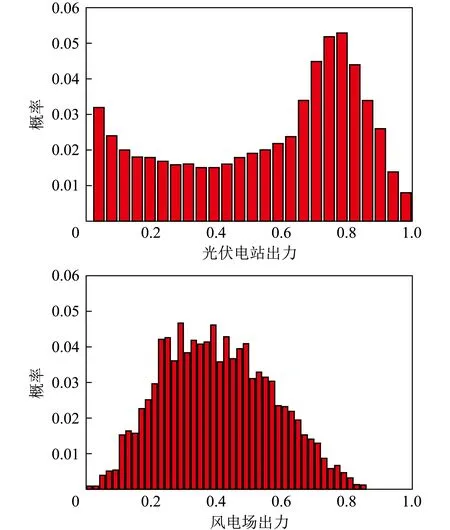

光伏及風電的全年出力概率分布[13-14]如圖2所示,不同技術成本見表3。

圖2 光伏及風電的出力概率分布[13-14]Fig.2 Output probability distribution of photovoltaic and wind power[13-14]

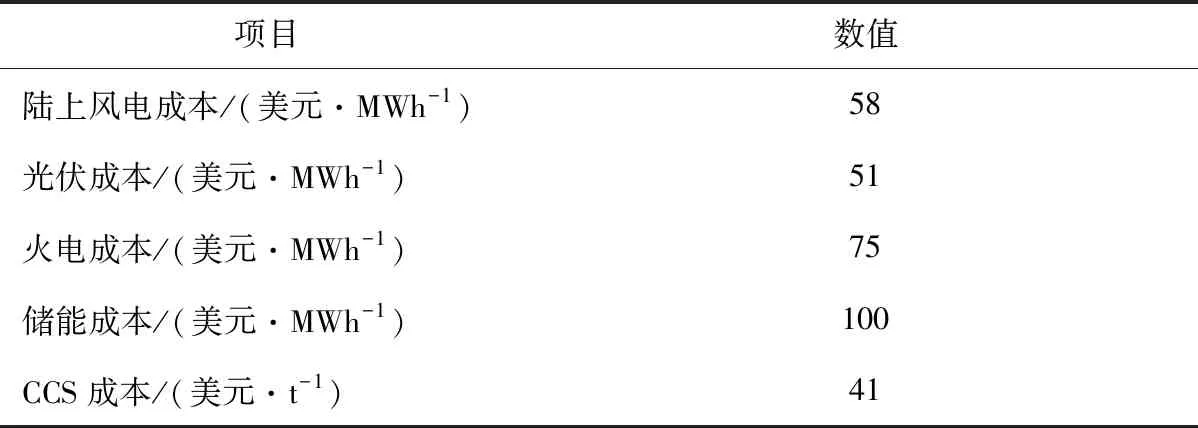

表3 各種能源的發電成本[15-17]Table 3 Cost of electricity for various energy sources[15-17]

1.2 碳排放和可靠性約束

1.2.1 碳排放約束

2020年,我國單位國內生產總值碳排放強度比2005年下降48.4%,超額完成承諾的40%~45%的目標,并于當年舉行的氣候雄心峰會上再次承諾,2030年我國單位國內生產總值CO2排放將比2005年下降65%以上。電力行業的碳減排需要長時間的結構調整與技術突破,不同時期會有不同的碳排放指標要求。本文分別以300、100、0 g/kWh碳排放指標作為系統的碳排放目標約束。

1.2.2 可靠性約束

隨著可再生能源裝機比例提高,系統CO2排放量更低,然而受到氣象條件的影響,光伏及風電的出力具有波動性及隨機性,大規模接入會增加電力系統運行的波動。接入儲能時,可以平抑這種輸出波動,并作為應急電源減少停電概率。為定量描述不同電力系統的可靠性,需要對電力系統可靠性進行評估。目前我國新能源裝機比例為43.5%,本文以40%可再生能源裝機容量時的可靠性指標作為更高比例可再生能源裝機比例系統的可靠性目標約束。

2 評估方法

2.1 電力系統碳排放評估方法

碳中和概念本質上是碳源與碳匯的平衡關系,根據高林等[18]對電力系統碳中和特性的研究,建立電力系統碳排放強度公式,具體為

(1)

式中,Ic為電力系統碳排放強度,表示電力系統產出單位發電量所排放的CO2量,kg/kWh;EN為電力系統CO2凈排放量,kg;ηi為不同發電技術的供電效率;Fiηi為電力系統的總發電量,kWh;R為無量綱參數,表示該電力系統的輸入能源中含碳能源含碳量占系統總輸入碳量的比例;K為碳回收率,為電力系統內碳源排放的CO2中被系統內碳匯吸收的比例;F為消耗燃料總能量,取決于燃料消耗量與燃料熱值,kJ;C為單位燃料能量的含碳量,取決于燃料種類,kg/kJ(以碳計);下標C、CN和CF分別為含碳、碳中性和零碳能源,其中含碳能源主要指化石能源,碳中性能源主要指生物質燃料,零碳能源主要指可再生能源。

2.2 電力系統可靠性評估方法

本文采用傳統可靠性指標期望缺供電量TEENS來量化評估該多能源系統的可靠性[19]。

期望缺供電量TEENS為系統在給定時間區間內因發電容量短缺造成的缺供電量的期望值,具體為

(2)

式中,N為仿真過程中所有電力不足狀態的集合;ti為電力不足狀態的持續時間,h;Ci為電力不足狀態的缺電量,kWh;T為總仿真時間,h。

光伏電站和風電場的可靠性模型通常由出力模型和運行狀態模型2部分組成[20]:

P′(t)=P(t)α(t),

(3)

式中,P′(t)為t時刻修正后的出力;P(t)為t時刻機組的出力;α(t)為t時刻的運行狀態系數。

由于機組之間距離較近,氣象條件的改變對不同機組影響基本一致,為簡化可靠性評估流程,將整個光伏電站出力假設為一臺光伏機組出力。

可靠性評估的蒙特卡洛模擬法通過計算機生成多個隨機數,重復模擬系統運行狀態,最終統計得到可靠性指標,抽樣次數越多,樣本均值越趨近系統期望,從而得到系統的可靠性指標。通過對風光出力模型進行抽樣,得到風光出力序列。

狀態持續時間抽樣法是序貫蒙特卡洛模擬法中最常用的方法,通過循環抽樣設備的運行時間和故障時間模擬系統運行,直到仿真年限為止。對于故障率、修復率均為常數的兩狀態模型來說,其運行時間和停運時間均服從指數分布,狀態持續時間抽樣法的步驟[21]為:

1)假定各設備的初始狀態均為正常狀態。

2)抽樣每個設備的狀態持續時間。當設備為正常狀態時,使用式(4)抽樣元件的無故障工作時間TTF;當設備為故障狀態時,使用式(5)抽樣元件的故障修復時間TTR:

(4)

(5)

式中,U1、U2為[0,1]的隨機數;λ1為故障率,次/a;λ2為修復率,次/a。

3)對單個風機和光伏系統持續抽樣,直到狀態序列長度滿足仿真時限要求。

4)將單個風機和光伏的運行狀態序列圖進行組合,得到系統運行狀態序列圖,對每個狀態進行分析,計算可靠性指標。

3 算例分析

3.1 技術路徑

火電是我國目前主要的發電方式,其中99%的碳排放來自化石能源燃燒過程[22],通過安裝CO2捕集設備,對火電廠煙氣內CO2進行捕集封存,可以有效降低能源系統的碳排放強度,目前主流電廠CO2捕集技術包括燃燒前捕集、燃燒后捕集和富氧燃燒[23]。相較于風電光伏等可再生能源,火電出力更加穩定,高比例的火電可以有效保障電力系統的可靠性,通過高比例火電裝機和碳捕集的技術路線可以使電力系統滿足碳排放及可靠性目標約束。

可再生能源的發電過程無CO2排放,提高可再生能源的比例,替代火電等化石能源,可以降低能源系統的碳排放強度。然而可再生能源如風電光伏等易受到天氣狀況影響,系統出力不穩定,可能導致系統出力不能滿足用戶需求。通過儲能裝置的“削峰填谷”作用,可提高電網對可再生能源的接納能力,緩解負荷高峰期的缺電狀況,有效保障電力系統的可靠性,所以高比例可再生能源裝機和儲能設備的技術路線可以使電力系統滿足碳排放及可靠性目標約束。

生物質作為可再生能源,其燃燒過程中雖然會產生CO2排放,但由于生長過程可以吸收CO2,從生物質能源的全生命周期考慮,生物質能源發電不排放CO2。采用生物質發電并接入CO2捕集設備,可實現CO2負排放,且由于利用方式與火電類似,系統出力穩定,可以保障電力系統的可靠性,所以生物質和碳捕集技術路線可以使電力系統滿足碳排放及可靠性目標約束。

3.2 可靠性分析

3.2.1 可靠性特性分析

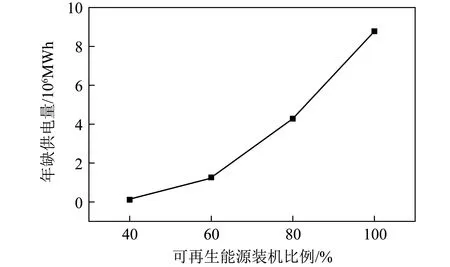

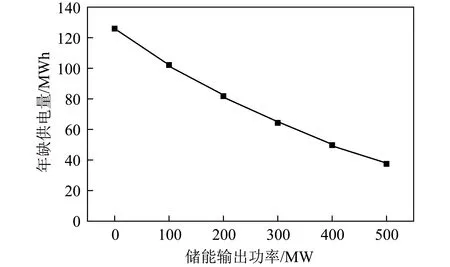

根據上述風電場及光伏電站可靠性模型,基于RTS-79測試系統的負荷節點進行發電系統可靠性分析[24],系統總裝機容量為5 000 MW,全年用戶最高負荷為4 185 MW,抽樣次數為10 000次。不同比例可再生能源裝機時的可靠性指標如圖3所示。

圖3 可再生裝機比例與可靠性的關系Fig.3 Relationship between proportion of renewable installed capacity and reliability

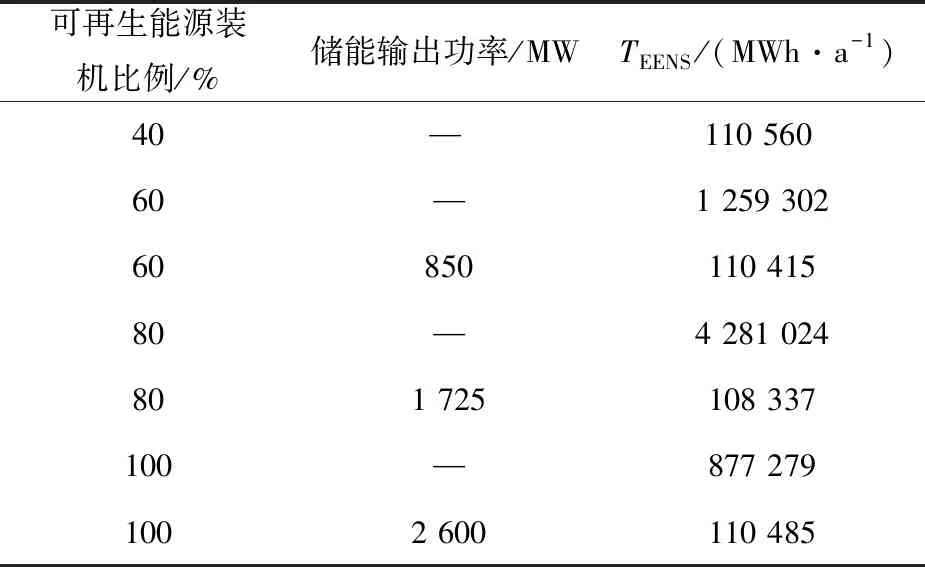

由圖3可知,隨著可再生能源比例增加,可靠性指標逐漸升高,系統可靠性不斷降低,且隨著可再生能源比例增加,期望缺供電量上升速度加快。儲能通過自身調峰作用,在能源系統出力不能滿足負荷需求時放電,可有效提高系統可靠性,可再生能源裝機比例為60%時,接入不同輸出功率儲能設備時的可靠性指標如圖4所示。

圖4 儲能輸出功率與可靠性的關系Fig.4 Relationship between energy storage output power and reliability

由圖4可知,隨儲能輸出功率的增加,該系統的可靠性指標下降,電力系統的可靠性增加。但可靠性指標下降速度降低,說明隨儲能設備功率增加,相同輸出功率的儲能設備對系統可靠性的提升效果降低。

3.2.2 可靠性約束分析

以40%可再生能源裝機比例的可靠性指標作為系統約束,以25 MW儲能輸出功率為單位,分析不同可再生能源裝機比例的系統滿足可靠性指標要求所需的儲能輸出功率。不同可再生能源裝機比例系統及一定儲能輸出功率時的可靠性指標見表4。

表4 滿足可靠性約束的儲能輸出功率Table 4 Energy storage output power satisfying reliability constraints

高比例可再生能源裝機系統在接入一定輸出功率的儲能后,系統均可滿足可靠性指標的要求,實現了不同系統可靠性的統一。該能源基地中可再生能源裝機比例每升高20%,需接入850~875 MW輸出功率的儲能,以保證系統的可靠性。

3.3 碳排放分析

3.3.1 碳排放特性分析

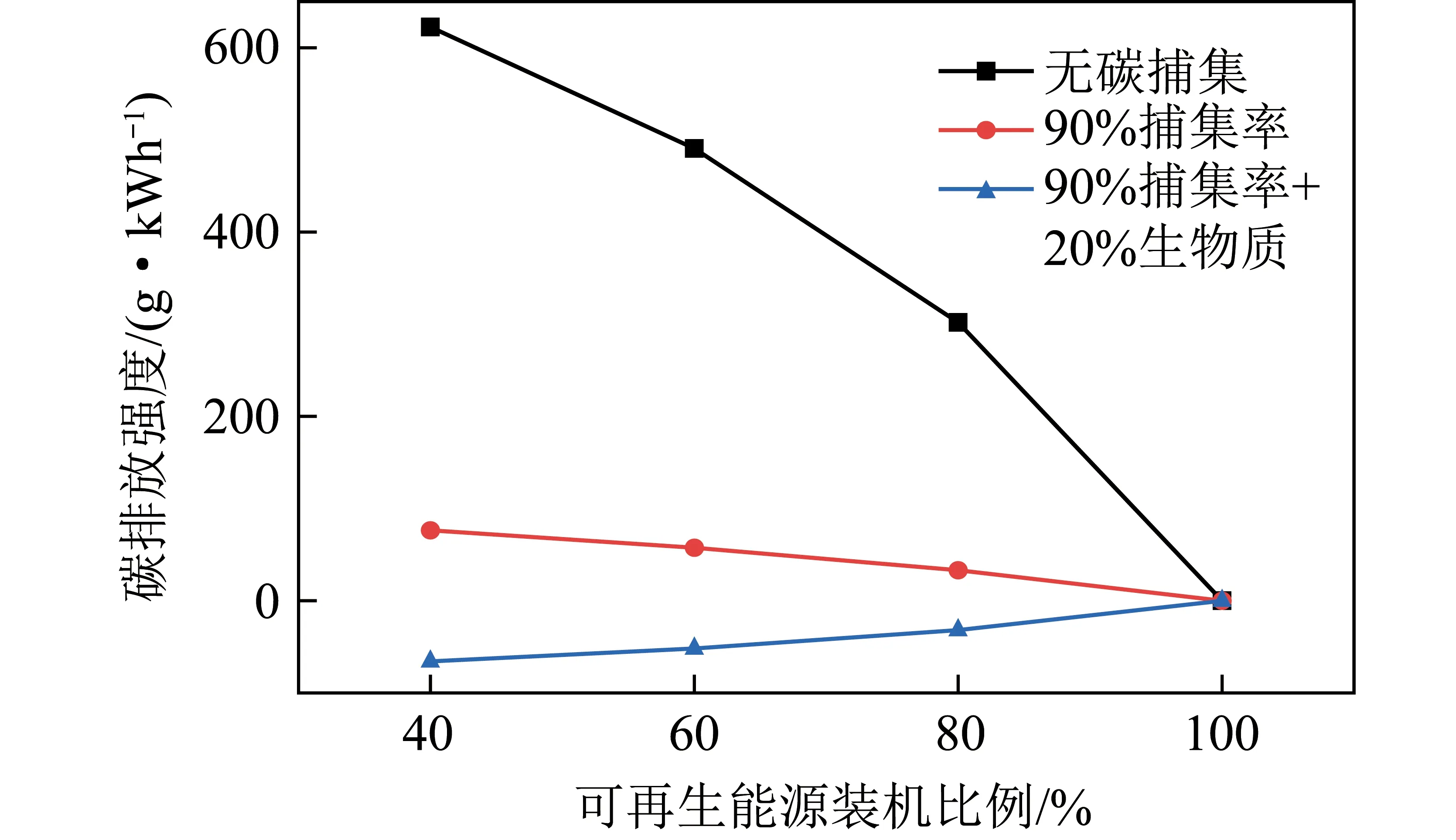

為研究不同裝機比例及技術路線對碳排放強度的影響,基于所建立的模型,得到不同技術路線及不同可再生能源裝機比例時的系統碳排放強度如圖5所示。

圖5 不同技術路線的碳排放強度Fig.5 Carbon emission intensity of different technology routes

由圖5可知,隨著可再生能源裝機比例提高,火電發電量占比降低,碳排放強度降低。在接入碳捕集設備后,系統的碳排放強度大幅降低,且采用20%生物質摻燒后,系統實現了負碳排放。

3.3.2 碳排放約束分析

通過碳捕集和采用生物質燃料的方式可以降低能源系統的碳排放強度,在滿足碳排放約束目標時,不同可再生能源裝機占比可采用的CO2捕集率及生物質熱值占比見表5。

表5 滿足碳排放約束的碳捕集率及生物質比例Table 5 Carbon capture rate and biomass proportion to meet carbon emission constraints

由表5可知,碳排放約束目標為300 g/kWh時,可再生能源裝機比例需達80%左右,而更低的可再生能源裝機比例則需進行CO2捕集。碳排放約束目標為100 g/kWh時,則需要更高比例的可再生能源裝機或更高的CO2捕集率。而要達到零碳排放時,則需將可再生能源裝機比例增至100%或采用一定比例生物質燃料并通過碳捕集的方式完成。

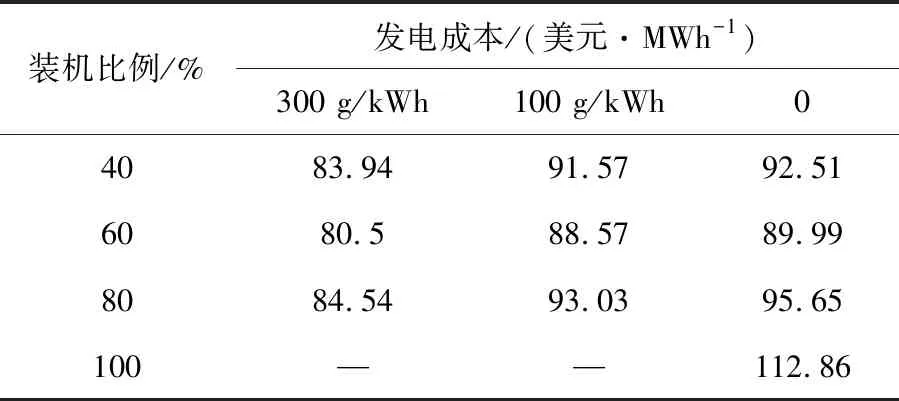

3.4 不同路徑的經濟分析

通過上述分析,儲能設備的接入可以有效提高系統可靠性,而碳捕集設備可以降低系統的碳排放強度。以40%可再生能源裝機比例系統的期望缺供電量TEENS作為可靠性約束目標,分析在300、100和0 g/kWh碳排放約束目標下的發電成本。在不同可再生能源裝機比例下,系統滿足可靠性和碳排放約束目標時的發電成本見表6,可知在滿足可靠性及碳排放約束時,60%可再生能源裝機比例系統的發電成本最低。而隨著碳排放約束目標的降低,發電成本不斷升高。

表6 可靠性及碳排放約束下的發電成本Table 6 System costs to meet reliability and carbon emission constraints

4 結 論

1)碳捕集和高比例火電裝機、提高可再生能源裝機、生物質和碳捕集3種技術路線均可降低碳排放并滿足系統可靠性要求,但碳捕集和高比例火電裝機的技術路線無法實現零碳排放,提高可再生能源裝機的路線可以實現零碳排放但會降低系統的可靠性,需接入大量儲能設備;生物質和碳捕集的技術路線在一定生物質比例時可以實現零碳排放,繼續提高生物質比例可以實現負碳排放。

2)儲能可有效提高系統可靠性,但隨著儲能輸出功率的增加,相同輸出功率的儲能設備對系統可靠性的提升效果降低;對于總裝機5 000 MW的系統,可再生能源裝機比例每升高20%,需接入功率850~875 MW的儲能,保證系統滿足可靠性指標的要求。

3)隨著碳排放要求提高,系統發電成本不斷升高。在系統可靠性及碳排放約束目標一致的情況下,60%可再生能源裝機比例的能源系統經濟性最高。