永樂宮三清殿空間設計與梁袱彩畫形式關系探析

李典鈺 劉國芳

太原科技大學藝術學院

永樂宮三清殿又名無極殿,供奉道教三清祖像,是永樂宮中最主要的一座殿宇。面闊七間,進深四間,單檐廡殿頂,矗立在一個高大的臺基上,巍峨壯麗,冠于全宮[1]。殿內為擴大空間,采用了“減柱法”,僅剩下中央三間的中柱和后內柱[2],壘扇面墻三堵,作為安置偶像的神龕。前檐墻僅東西兩間砌有檐墻,其余五間均為隔扇,以方便采光和人流出入,后檐明間裝板門兩扇,以通后殿。剩下的東西山面墻和后檐繪制有286身神祇壁畫——《朝元圖》。

一、三清殿室內空間解析

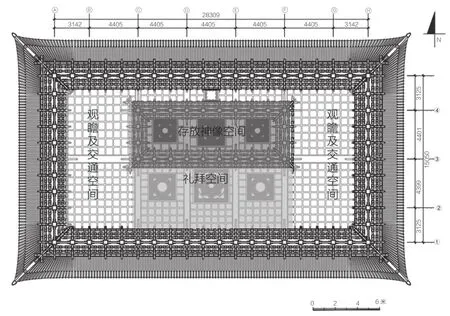

三清殿結構方正,氣勢雄渾。從平面圖來看三清殿為橫長、單層的空間,其一是方便神像的布置,其二橫向空間體現了中國哲學思想中追求人與自然的和諧,即追求比例上的和諧。殿內的主要功能為供奉三清尊神,禮拜活動與瞻仰觀視壁畫,根據其功能的不同可將大殿劃分為數個空間,即存放神像空間、禮拜空間、觀瞻活動空間以及交通空間(如圖1所示)。

圖1 三清殿天花平面圖

首先從平面布置來看,道教宮觀的建筑形式及內部空間設計與佛教的建筑空間基本類似。根據建筑規格不同,一般宮觀多采用面闊三間、五間、七間等不同規格的形式,主殿兩側的稍間多為交通空間。三清殿作為道教三大祖庭之一,采用的是七開間形式,兩側各多出了與中央外間大小一致的空間。究其原因,一方面是為了信眾觀瞻、學習之用,傳統的平面布置已無法滿足其需要,故需要兩側各加出空間來完善其功能。另一方面隨著佛教的本土化推進,禮佛儀式開始注重叩拜儀式,回字形的空間不再滿足信眾的需求,逐漸轉換為交通作用。中心主要空間的進深更大,與存放神像的空間合并成為神像與人的互動空間,兩側的交通空間進深變小,只需滿足連接與觀瞻的功能即可,觀者在此停留時間較短。可以看到室內是以神像空間為中心的互動空間,三清殿內保留的八根內柱就是為此而設置的,一是結構穩定性的需求,二是這八根內柱結合扇面墻、斗拱、梁枋,使存放神像的空間成為一個相對獨立的存在,使神龕的位置更加突出。

其次是互動空間設“藻井”六口,存放神像空間的三口藻井對應存放的三清祖像,用以營造屬于“神祇”的神圣氛圍,前槽三口則用于修飾人的空間,它們形態各異,塑造了中心空間。其余部分遮以天花板,因此殿內可看見的斗拱有兩種:一種是檐柱內外一圈斗拱;另一種是圍合神像空間的斗拱,斗拱的比例形制與宋《營造法式》制度相符。此外殿內斗拱、梁額、梁栿以及拱眼壁上都保存著豐富的建筑彩畫,其中以前槽幾根四椽栿上的彩畫最為精彩。

總體來看,三清殿作為中軸線上的中心殿宇,整體氛圍莊重大氣,空間從水平方向展開,呈橫長方形,對稱的空間布局。主要功能區域位置突出,建筑構件對神像空間的強調則為視覺中心的營造起到了重要的作用。

二、梁袱彩畫與室內空間分析

道教建筑是道士修道、供奉神明和舉行齋醮科儀的重要場所,也是道教宮觀用于表現道教文化的物化標志。繪制于上的建筑彩畫往往會和空間的功能相互匹配來共同完成空間修飾任務,彩畫會根據建筑等級與空間屬性進行繪制,強調了空間視角和木構的秩序。

根據三清殿遺存碑刻題記可知,壁畫繪制完成于元泰定二年(1325年)[3],可以推測殿內彩畫的繪制應早于壁畫完成時間。殿內梁袱彩畫的構圖均由“箍頭—枋心—箍頭”三段模式構成,但比例并不固定,一般枋心較大。顏色以青綠為主,兼以朱紅,梁袱彩畫共12處,根據紋飾的繁簡程度可分為四種類型,紋樣題材分為三類,即幾何、植物、動物紋樣,其主要特點是動物紋樣與植物紋樣的組合使用,形成形態多樣的組織形式,在工匠的“設計”下融入建筑中,并找到視覺的和諧和空間的統一。

(一)觀者與被觀者

由于人們的視覺習慣,在進入室內空間中,往往會最先注意到天花,因為天花是具有完整體驗的視覺形象。因此在室內設計中,天花是塑造空間的重要手段之一,在中國古建筑結構中,梁袱屬于天花的一部分,繪制于上的彩畫是主要的表現形式。其中存放神像和禮拜空間的彩畫最為精致,尤其是梁袱上的仰視彩畫極具觀賞價值,構件兩端繪有旋花,枋心部分的花紋組合復雜而細膩。

這是因為禮拜空間與存放神像的空間是人進入室內的第一視覺接觸點,也是三清殿的主要功能區域。從豎向視角看,在60度視景仰角的作用下,梁栿的高度剛好是感受到建筑細部的臨界點,人在空間移動時,精美的梁栿彩畫一目了然。兩側觀瞻空間與后壁交通空間的精細程度則依次減少,樣式更為簡單。究其原因,一方面是因為殿內兩側鋪滿的壁畫是該空間的重點,需要將觀者的視線集中于此,另一方面大殿的主要采光源來自前壁每扇門上柱間設置的橫窗,殿內由明間至山墻的光線逐漸變暗,觀者的觀察范圍逐漸減小。由此可見,當時的工匠已經注意到完美的視角環境和空間感知心理之間的關系。

(二)梁袱彩畫與室內空間的結構聯系

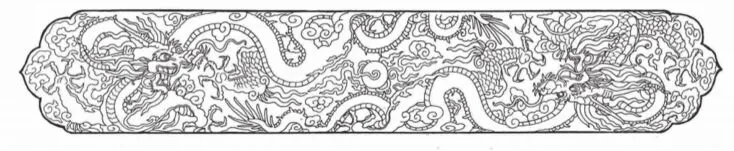

彩畫作為依附于建筑構件上的裝飾藝術,其構圖形式會受到建筑總體的影響。梁袱正下方的位置是繪制重點,這是因為殿內梁袱的底面占比較大,工匠為了保證視覺效果的和諧,更加注重其縱向的構圖。用色上則多采用青、綠色與其他建筑構件的顏色形成對比,增強了空間的立體感。從主次關系來看,彩畫的構圖形式與不同建筑構件相互對應,使空間更有秩序感。例如與斗拱這些尺度上有懸殊的構件之間,梁袱彩畫會采用多層“旋瓣”[4]的方法,并且與斗拱彩畫上旋瓣的大小相同,保證了視覺上的整體效果。最后,從構成形式來看,殿內梁袱彩畫的構圖、紋飾等不盡相同。明間梁袱的枋心繪有行龍,底襯為寫生花,且兩端頭無箍頭,直接與藻頭旋花相連(如圖2所示)。西次間的彩畫則勾繪了類似包袱的外輪廓,而東次間則在藻頭與包袱之間每端分別繪制了三個半坡的花瓣小盒子。[5]紋飾的分布與構圖錯綜相間,豐富了空間的層次,也體現了古代工匠們的設計智慧。

圖2 三清殿明間梁栿彩畫

梁袱彩畫作為室內空間裝飾的一部分,從空間環境來看起到了調節的作用,在以直線為造型語言的建筑構造中,流暢優美的曲線豐富了觀者的空間觀感,增加了空間的韻律感。對紋飾圖案尺度的調和,調整了空間從心理和視覺上不和諧的狀態。

三、彩畫圖像蘊含的審美思想

彩畫源于木建結構的要求,是極具東方特色的裝飾藝術,由色彩、紋飾、構圖組成。作為室內空間的參與者,彩畫不僅僅是一種裝飾手段,更是一個文化符號,是一個國家、一個民族、一個地域審美觀、價值觀的集中體現。三清殿彩畫作為元代官式建筑彩畫遺存之一,既包含了中國特有的裝飾傳統,還反映出了道教宮觀的設計觀念以及背后所蘊含的中國審美思想。

紋飾是裝飾的內容。它既具有美化的作用,也包含了設計者要傳達的內在含義。紋飾包含了動物紋樣、植物紋樣、幾何紋樣、吉祥紋樣四種類型,而植物紋樣是中國傳統裝飾藝術中最常見的藝術形象之一,與中國哲學精神中“泛愛生生”的儒學人性論相關聯,是人們熱愛自然、生活的具體體現。[6]在三清殿梁袱彩畫中,花卉紋樣的運用十分廣泛,如牡丹、荷花等寫生花作為彩畫底襯或陪襯使用,卷曲生動的線條展現了自然的生命力。還有吉祥紋樣的使用,如寶相花,它是一種集合了荷花、菊花、牡丹的特征,經過藝術處理的圖案,含有吉祥、美滿的寓意。其次是動物紋樣,殿內彩畫多以龍(如圖3所示)為主題。且具有雙重含義,一方面永樂宮作為敕建的道觀具有為皇室服務的特點,另一方面龍紋也是道教裝飾中較為常見的紋樣之一,在道教的裝飾觀念中,龍有著祥瑞神威以及升仙的意義。龍紋在三清殿的多次出現,不僅是一種設計追求,更是一種滿足社會屬性的需要。

圖3 三清殿梁袱彩畫 引自孫大章《中國傳統建筑裝飾藝術》第71頁

色彩是裝飾的點睛之筆。早期的建筑彩畫多使用朱、紫、棕、黑、白等顏色,整體呈暖色調。唐代有主要畫在闌額上的彩畫,稱之為七朱八白(如圖4所示),即額枋全身通刷土朱,在枋木中心畫出八塊小方塊,白塊之間留有朱色,[7]整體效果華美艷麗。自宋《營造法式》頒布后色彩形制有了顯著提升,并開創了以青、綠兩種冷色調為主的時代。冷暖色調的對比,使空間觀感更加強烈。清初期《大清重修萬壽宮碑記》就描述了一段永樂宮重修后人們對建筑與色彩裝飾的觀感:“棟宇巍峨,堂廳深邃。飛檐拂碧霄之云,螭頭映紅日之彩。斗桷龍騰,榱題鳳舞。紫陌絕塵,丹級疊翠。”足以見得,永樂宮在色彩裝點之下宛如天上仙境,氣勢恢宏。

圖4 《七朱八白》(作者自繪)

構圖是裝飾的基礎。儒家思想重“禮”,反映在審美觀念上即追求協調、穩定的美。在《周易》《墨子》和《呂氏春秋》等早期文獻中,便可發現“和”的美學觀念,即追求“大壯”與“適中”之辯證統一而達到的“和諧”。[8]具體到室內空間裝飾中也是如此,追求整體的環境觀念——功能、結構、美的統一。因此在彩畫裝飾中,大小不同的木構件可以通過合適的構圖達到整體的協調。三清殿梁袱的彩畫構圖比例并不一致,枋心尺寸各不相同,工匠們便結合空間的功能需求在枋心部分繪制適宜的紋飾,并利用調節各單元旋花的尺度,形成與其他木構件的緊密聯系,最終達到建筑空間的和諧統一。

彩畫裝飾藝術并不只是建筑的表面美化形式,還是其建筑內在的本質內容。在色彩、紋飾、構圖的組合下賦予了空間審美價值與精神價值。三清殿作為永樂宮的主要建筑,是人與神互動的空間,在彩畫的裝飾下引導觀者進入一個“神祇”世界。

四、結語

中國古代建筑體系整體是穩定的,宗教建筑、宮廷建筑在建筑形式上具有一定的相似度,其差異主要表現在內外空間的組織與室內環境的設計上。而這些會受到所服務空間功能、性質的影響。通過對永樂宮三清殿空間設計與彩畫形式關系的初探,可以發現古人在內部空間的設計上是極為嚴謹的,首先,彩畫的繪制一方面充分考慮了《營造法式》中的形制規定,另一方面通過改變彩畫的構圖形式加強不同的建筑構件之間的聯系,強調了空間的整體性。其次,彩畫的構圖組織也充分考慮到了人對空間的感知心理,圖案隨著建筑構件的變化而變化,形成了樣式豐富而統一的梁袱彩畫,獲得了視覺上的整體感。

綜合來看,彩畫作為一種裝飾藝術,在制度的約束下,工匠們通過“設計”巧妙地使彩畫在室內空間中不僅起到了承上啟下的作用,活躍了空間,在視覺效果上還給觀者帶來了美的感受。通過彩畫的設計表現出了中國古建筑、藝術的官式營造技藝。