應對全球變暖!急!

編譯 郝雨

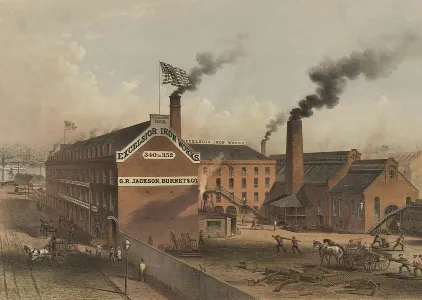

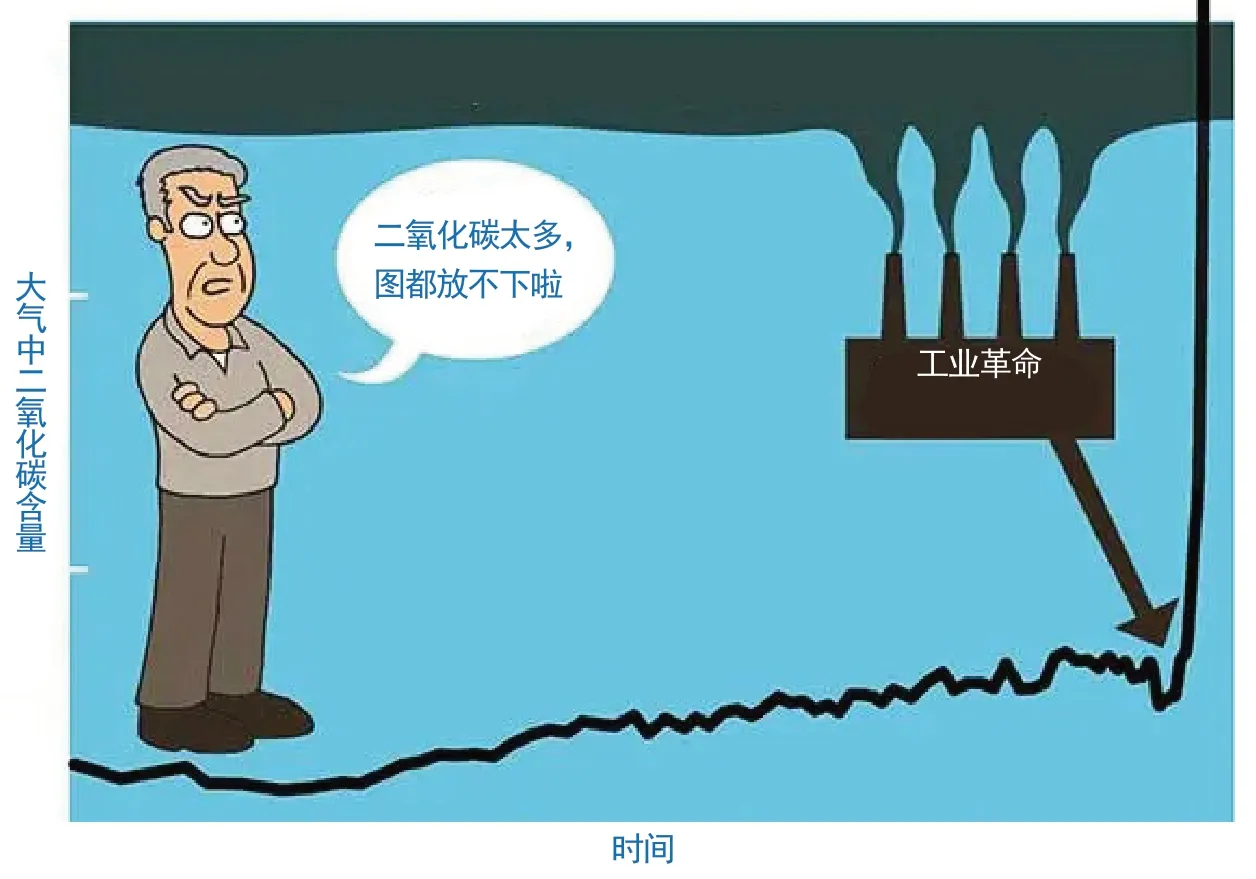

18世紀末,工業(yè)革命在英國興起,蒸汽機的出現(xiàn)讓各行各業(yè)煥然一新,工廠中的機器不分晝夜地運作。至今,很多生產(chǎn)活動的能量仍舊來自于煤炭、石油、天然氣等化石燃料的燃燒。大多數(shù)工業(yè)活動都不可避免地會產(chǎn)生并排放二氧化碳等氣體。然而百余年來,人類活動已經(jīng)嚴重影響了大氣的構成。

2021 年6 月29 日,加拿大西部利頓村以49.5 ℃的氣溫刷新了該國的最高氣溫紀錄,引發(fā)全球關注。據(jù)科學家分析,這種極端高溫天氣的出現(xiàn)可能是大氣變化導致全球變暖的體現(xiàn)。與20 世紀初的全球工業(yè)化前夕相比,今天地表的平均溫度至少升高了1.1 ℃。

實際上,人類早在一個半世紀以前就發(fā)現(xiàn)二氧化碳有改變環(huán)境溫度的性質。然而,直到20 世紀后半葉,科學家才開始一絲不茍地測定大氣中的溫室氣體,從推算人類活動所產(chǎn)出的碳排放量。全球氣候的變化似乎發(fā)生得突然而猛烈,但也似乎給足了人類懸崖勒馬的時間。

厄兆暗涌,不以為意

1856 年的一天,美國的一位科學家將兩個玻璃罐放在陽光下,其中一個罐子里裝滿空氣,而另一個僅裝有二氧化碳。她發(fā)現(xiàn):在陽光照射下,僅裝有二氧化碳的罐子比裝滿空氣的罐子升溫快;把兩個罐子都挪到陰涼處后,僅裝二氧化碳的罐子降溫又較慢。她進而推測:富含二氧化碳的大氣會導致地球升溫。三年后,一名愛爾蘭物理學家通過更復雜的實驗得出了類似的結論,并進一步找到了二氧化碳具有保溫性質的原因——二氧化碳吸收紅外輻射的能力很強。

19 世紀末,瑞典科學家阿倫尼烏斯對大氣中二氧化碳含量的變化產(chǎn)生了研究興趣。最初,他只是想知道,火山噴發(fā)減少導致的二氧化碳含量降低,是否預示著地球會迎來冰川期。隨著研究不斷深入,他逐漸開始因工業(yè)活動排放的大量二氧化碳而感到不安,并建立了一套溫室效應數(shù)理模型。依據(jù)這套模型,他推測,如果大氣中的二氧化碳含量增加一倍,全球氣溫將升高5~6 ℃。

英國的一位氣象學家非常重視阿倫尼烏斯的研究結果。他收集整理了各地的天氣數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn),全球的147 個氣象站記錄的當?shù)貧鉁鼐手鹉晟仙厔荨?938 年,他在論文中指出,大量燃燒化石燃料跟地球氣溫升高脫不了干系;他還推斷,從19 世紀末到發(fā)文當年,化石燃料的燃燒已向大氣釋放了約1500 億噸二氧化碳。

然而,這些發(fā)現(xiàn)在當時并沒有引發(fā)其他科學家的廣泛關注。其中大多數(shù)人認為,氣候系統(tǒng)龐大而復雜,其變化必然是緩慢的,例如,地質學研究證據(jù)表明,一次冰川期橫跨千萬年。站在人類的角度,根本不可能體會到氣化變化有什么影響。因此,有什么好擔心的呢?

研究二氧化碳吸熱現(xiàn)象的科學家

工廠排放大量廢氣

證據(jù)確鑿,幡然醒悟

阿倫尼烏斯發(fā)表上述論文后不久,第二次世界大戰(zhàn)爆發(fā),戰(zhàn)爭重塑了世界科研格局,軍事技術的研究需求催生了“大科學”概念。高目標、高投入、多學科的科研項目匯聚了來自世界各國的科研工作者,他們并肩著手研究解決棘手的全球性科學問題。氣候學研究也隨之邁入新階段,整個20 世紀下半葉,海量的觀測數(shù)據(jù)讓科學家逐步認識到,人類活動確實對氣候影響深遠。

1957 年7 月至1958 年12 月,為期18 個月、針對地球物理現(xiàn)象開展的全球聯(lián)合觀測活動——國際地球物理年,讓科學家在地球氣候研究方面取得關鍵進展。該活動給與的豐厚研究經(jīng)費,讓科學家得以實施一些他們心懷向往但因高額投入而擱置的科研項目,比如,長期精確記錄全球多個地區(qū)的大氣二氧化碳含量。

基林曲線描繪大氣中二氧化碳含量變化示意圖

在此期間,美國在夏威夷冒納羅亞火山和南極分別建立了大氣成分觀測系統(tǒng)。科學家基林憑借系統(tǒng)采集到的數(shù)據(jù),發(fā)表了當時能最有力地證明“人類活動影響著自然界”的論文。他在文中繪制了著名的“基林曲線”,初步描繪了大氣中二氧化碳含量的年變化屬性。該曲線顯示,雖然大氣中二氧化碳含量的變化具有季節(jié)性特征,但整體呈上升趨勢。

值得一提的是,在基林啟動此項研究前不久,已有科學家指出,海洋作為“碳匯”其能力是有限的,并不像以前人們認為的那樣能無限吸收二氧化碳。這為學界詮釋“基林曲線”提供了一部分理論基礎。

分析鉆取自冰川內部的冰芯,是了解過去氣候環(huán)境的常用手段。大氣中的物質會隨大氣環(huán)流而抵達冰川上空,并沉降在冰雪表面,最終形成冰芯記錄。各個時期積雪形成的冰層之間具有顯著的結構差異,宛如樹木的年輪。科學家可以根據(jù)冰芯中氫、氧元素的同位素比例來推算其形成時的氣溫,還可以根據(jù)冰芯中氣泡的成分推測氣泡形成時的大氣成分。冰芯鉆探也是中國科學家研究珠峰氣候變化的重要途徑。截至2021 年,以中國為主的中外科考團隊已對青藏高原地區(qū)20 多條冰川的冰芯進行了解析。

科學家在南極鉆取冰芯

冰川的冰蓋之下仿佛有一本記錄歷史的書。通過閱讀這本“書”,科學家發(fā)現(xiàn),地球在某些方面的變化速度快得驚人。約3/4 面積都處于北極圈內的格陵蘭島長期以來都是氣象監(jiān)測的重要陣地,短短幾十年內,該島的平均氣溫就暴漲了20 多攝氏度。如此劇烈的氣候變化,給了人類在應對全球變暖方面的“拖延癥”一記重拳。

還有很多氣象觀測數(shù)據(jù)來自衛(wèi)星。衛(wèi)星觀測數(shù)據(jù)顯示,地球的海水正在全面變暖;極地冰川正在大幅融化,每年有超4000 億噸冰川消失;目前全球海平面平均每年上升3.4 毫米。

亡羊補牢,來者可追

氣候變化的影響大而廣。

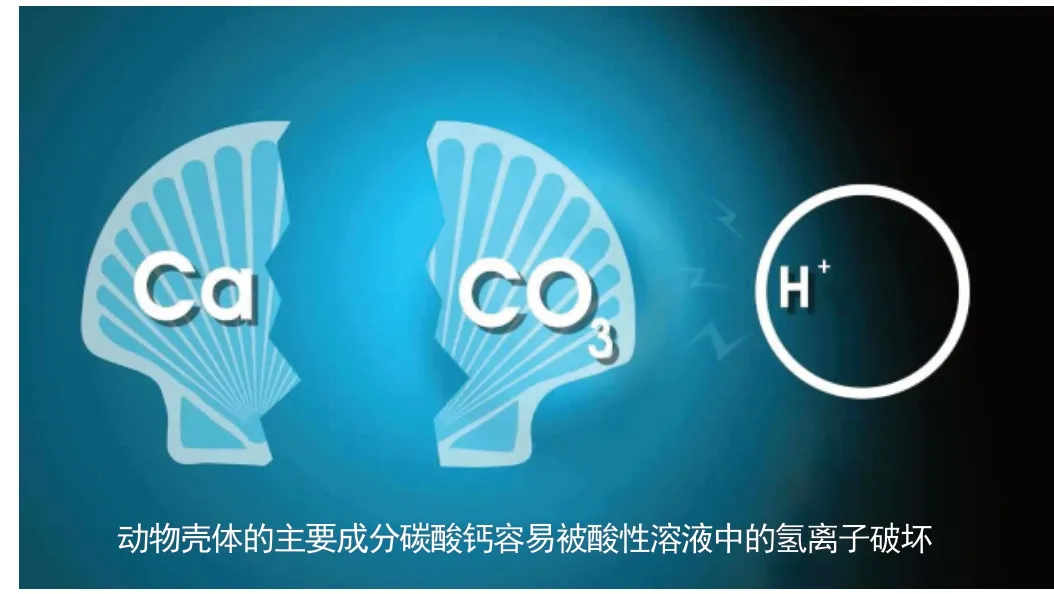

海洋持續(xù)吸收二氧化碳,海水的酸性將越來越強。由于大多數(shù)“有殼類”海洋生物的外殼的主要成分是碳酸鈣,這種物質容易被酸腐蝕,海水酸性的這種變化首先會殃及“有殼類”海洋生物。而許多“有殼類”海洋生物都在海洋食物鏈中舉足輕重,生態(tài)系統(tǒng)勢必牽一發(fā)而動全身。此外,過高的海水溫度,會加速珊瑚排出其組織內的多彩共生藻類,導致珊瑚白化。白化珊瑚缺乏獲取營養(yǎng)物質的能力,極易死亡。許多物種將陸續(xù)“逃離”高溫海域,另辟棲息地,此舉帶來的風險暫未可知。

酸化海水將腐蝕動物殼體

多個地區(qū)因氣溫變暖而遭受嚴重干旱;植被干枯,致使山火頻發(fā);極地永凍層漸漸融化,北極圈國家的很多房屋、路面因此受損。過去,近海海冰在風暴潮來臨時經(jīng)常充當沿海地區(qū)的盾牌;而現(xiàn)在,這種保護正在減少,不少沿海地區(qū)的人民都在考慮向內陸搬遷。

全球變暖已成定局,人類能做的,是盡量減緩其變暖進程。能否達到這一目標,取決于參與減排行動的國家有多少。科研工作者在減排行動中須擔起責任,比如,完善氣候模型,更詳盡地闡述氣候變化,為相關部門調控提供理論依據(jù)。

正常珊瑚(左)和白化珊瑚(右)