為什么很多人會迷戀酸味?

編譯 王安逸

全世界都喜歡我酸酸的味道

你知道中國一年要出產多少檸檬嗎?僅在2021 年,中國出產的檸檬就多達100 萬噸左右。檸檬在世界范圍內廣受歡迎,近年來我國對檸檬的需求量也逐年上升,無論是在城市還是在鄉鎮,水果攤位和超市上常能見到檸檬的身影。檸檬在國內的銷量可能不大,但它已經是水果貨架上的“常客”。

為什么酸酸的檸檬能俘獲眾多吃客們的心呢?將這個問題再深入下去,就是為什么很多人會喜歡酸味呢?

幸福之味

檸檬還不是最酸的水果,它的酸度遠遠趕不上水果“酸味之王”——青梅。青梅的酸度過高,無法生食,只能制成酸梅這類蜜餞方可食用。

作為最酸的水果之一,青梅多用來制作蜜餞

吃進一顆酸梅,隨著牙齒將酸梅肉切開,酸梅中的各種酸性成分在口中迅速蔓延開來,沖撞我們的味蕾,激活味蕾中的味覺感受器。被激活的味覺感受器釋放各種專門的信號,通知舌頭上一些特定的神經細胞,讓它們將“好酸啊”的信號傳遞給大腦。

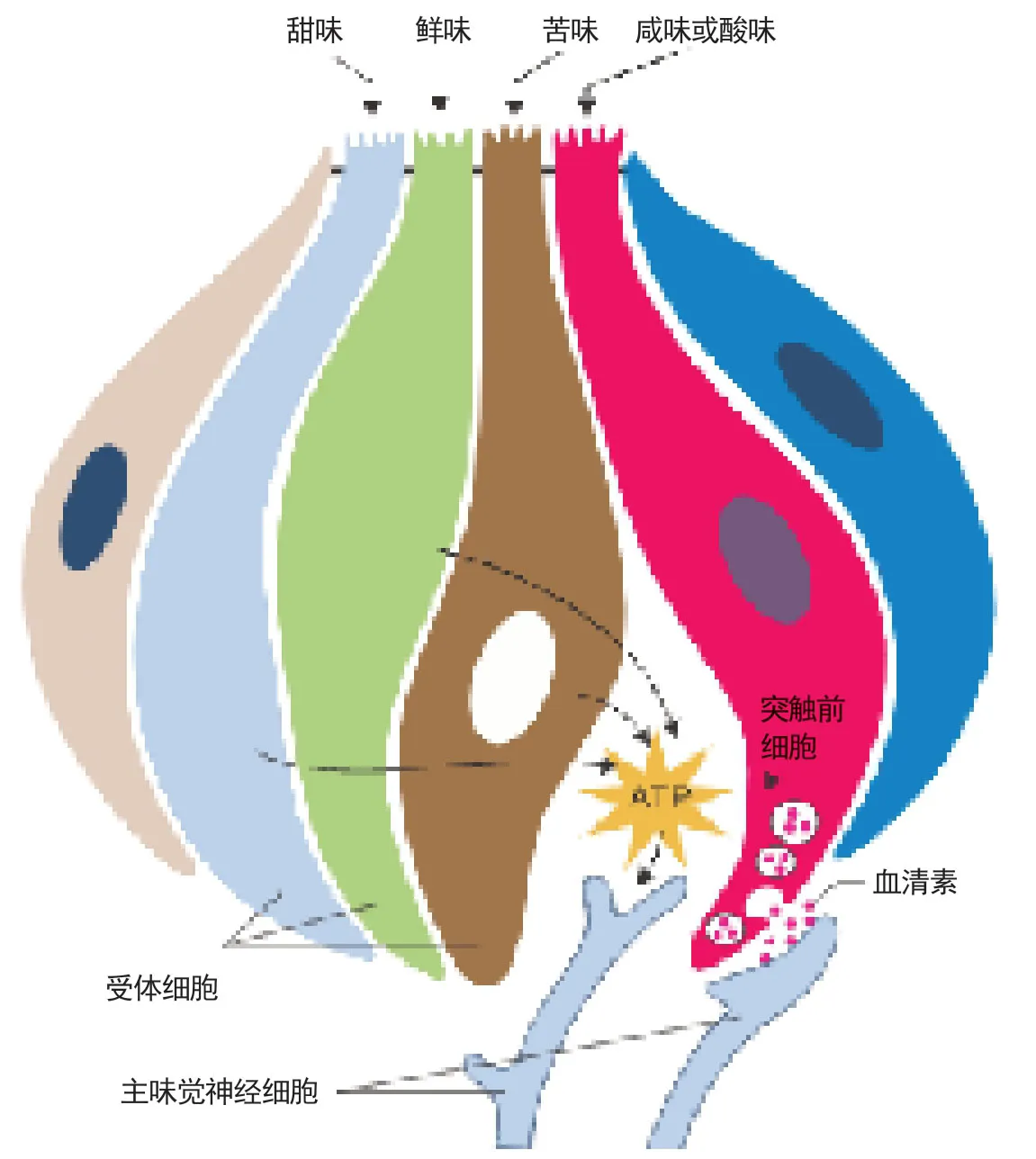

科學家發現,吃下酸味食物會讓人體釋放血清素——一種具有調節食欲、睡眠、記憶、情緒等功能的抑制性神經遞質。熟悉血清素的人都知道,它能讓人感到幸福(例如,咖啡因能短暫提高血清素水平,使人在短時間內感到心情愉悅)。作為一種用途廣泛的神經遞質,血清素存在于人體內許多區域,其中80%~90%的血清素在腸道產生,中樞神經系統也會產生少量血清素,而科學家近年來發現,舌頭居然也能產生血清素。同時,一些科學家猜測,血清素的作用可能是在味覺感受器和舌神經之間傳遞酸味信號。

血清素是傳遞酸味信號的神經遞質

為了證實這個猜測,科學家設計出了一種能發出綠色熒光的特殊蛋白(以下簡稱瑩綠蛋白)它們剛好能和舌頭神經細胞上的血清素受體結合。實驗結果表明,當小白鼠吃了酸味食物餓,在它的舌頭上感受酸味的區域會聚集大量的瑩綠蛋白。這說明舌頭上確實產生了血清素,也進一步證實了血清素是向大腦傳遞酸味信號的神經遞質。

可見,那些吃面動輒就倒半瓶醋的人,想必在喝下一大口酸酸的面湯時,其大腦也會被血清素傳遞的“幸福”占領。酸味真可算得上是名副其實的幸福味道。

普遍之味

我們的舌頭能感受酸甜咸苦鮮這五種味覺,但并非所有動物都具有這五種味覺。例如貓、水獺、獵狗等食肉動物已經失去感受甜味的能力;習慣了素食的大熊貓也無法品嘗出鮮味。但感知酸味的能力在動物界是十分普遍的。

鮮味兒是啥?

味覺對動物的意義

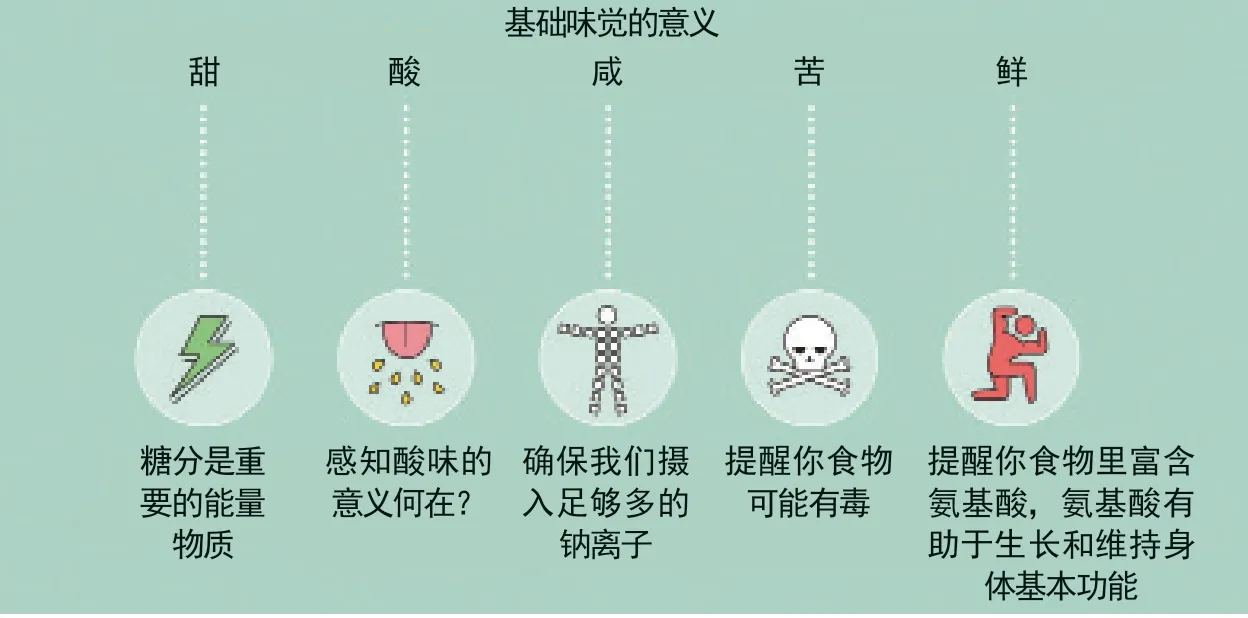

味覺能夠幫助動物生存。動物喜歡甜味是因為糖分是重要的能量物質;鮮味主要由鳥氨酸、谷氨酸等氨基酸產生,因此喜歡鮮味食物是動物對蛋白質的需求導致的;咸味由鈉離子產生,鈉離子是保證細胞正常工作的重要元素,吃咸味的食物能保證細胞的正常工作;能引發苦味的食物一般都帶有毒性,對苦的感知能讓我們盡可能地遠離這些有毒食物。

然而,在這五種味道中,對酸味的需求原因始終讓人猜不透。酸味既不代表食物有毒,也不代表食物富含營養。酸味食物中含有能夠自由移動的氫離子,這些氫離子的濃度越高,食物的pH 值就越低,食物吃起來也就越酸。

科學家從鳥類、哺乳動物、爬行類、兩棲動物和魚類這五大類脊椎動物中抽取了84 個物種,對它們感知酸味的能力進行測試,結果發現,這84 個物種都能感知酸味。為什么動物都能感知酸味呢?

生存之味

感知酸味能夠幫助動物更好地生存下去。

夜猴喜愛偏酸的果實

夜猴的食物主要是植物果實,它們尤其喜歡吃一些過熟的、有些輕微發酵的果實。這些果實中普遍含有醋酸或乳酸。科學家還不清楚其中的具體原因,一種假設是,酸味能幫助夜猴發現這些果實。有趣的是,野豬也偏愛具有酸味的腐肉或發酵的植物塊莖。野豬的嗅覺比夜猴更加靈敏,野豬通過嗅聞來發現埋藏于地下的植物塊莖或菌類等食物。

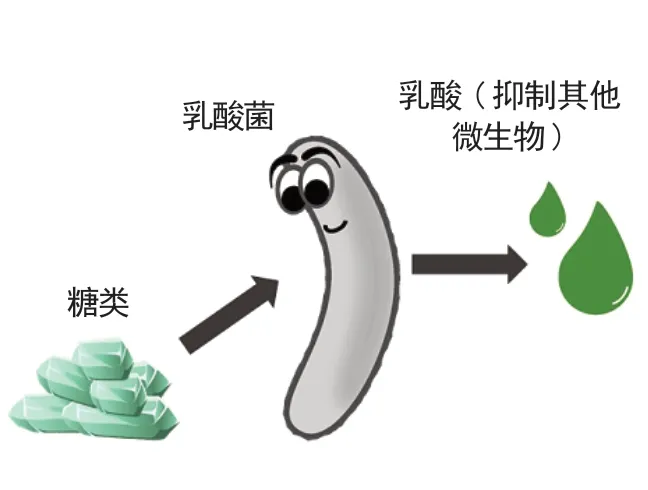

吃這些不新鮮的食物不會有危險嗎?一些科學家認為,這些食物具有酸味是因為其中的乳酸菌或醋酸菌占優勢,而乳酸和醋酸本身對野豬沒有危害,還能抑制其他微生物生長。

包括人類在內的許多無法自身合成維C 的動物,都喜歡有一定程度酸味的食物。這或許是因為,維C 是酸味的,對酸味的感知能幫助這些動物發現可能含有維C 的食物。

微酸性食物可以增強消化并刺激唾液分泌;相對酸甜的味道表明水果成熟程度較高;當然,極度酸味的食物也會讓動物抗拒食用。20世紀70年代,科學家曾用未成熟的番茄和檸檬喂食綿羊,可憐的綿羊被酸得大叫。

發酸的水果中,軟酸菌或醋酸菌已經占據優勢地位

進化之味

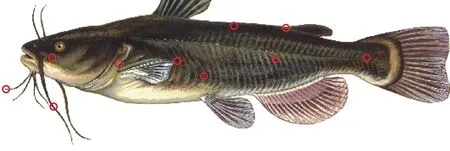

魚類是最古老的脊椎動物,科學家評估并證實了絕大多數魚類能夠感知酸味。魚類不僅能感知酸味,而且它們的味蕾也非常多,不僅在口腔中分布有味蕾,一些魚類在鰓、唇附近的觸須、顎上也長有味蕾,有的魚類除頭部外的部分也長有味蕾,少數魚類的味蕾遍布全身,極少數魚甚至連鰭上都長有味蕾。

為什么魚類身上的味蕾如此之多?為什么所有魚類都能感知酸味?這是因為,所有脊椎動物都需要維持體內的酸堿平衡,也就是維持適當的體液pH 值,這是體內生化反應得以順利進行的前提條件之一。和生活在陸地的脊椎動物相比,生活在水中魚類其體內酸堿平衡更容易受環境影響,這是魚類必須感知水體酸度的重要原因之一。

鲇魚幾乎全身都有味蕾

水中溶解的二氧化碳過多會導致水體酸化,該片水域的魚類就容易受酸性水體影響,從而出現高碳酸血癥,其結果是魚類大腦功能受影響,魚類迷失方向。這是魚類重視酸味感知的另一個重要原因。一些科學家猜測,隨著一些魚類登陸并演化成其他類型的脊椎動物,魚類對酸味的感知被后續誕生的脊椎動物繼承了下來,其中自然也包括人類。

對酸味敏感還有利于肉食魚類發現獵物。鲇魚等一些魚類可以依靠觸須上的外味蕾來感知獵物的蹤跡(例如潛藏在河底淤泥中的動物呼吸時產生的二氧化碳)。

創造之味

食醋是人類的一大重要發明。《食品安全國家標準 食醋》對食醋的定義為:“單獨或混合使用各種含有淀粉、糖的物料、食用酒精,經微生物發酵釀制而成的液體酸性調味品。”醋是通過兩步法從含糖食物中提取的:第一階段是無氧發酵,其中的糖在沒有氧氣的情況下被酵母分解以產生乙醇和二氧化碳;第二階段是有氧發酵,由醋酸桿菌等好氧微生物將乙醇轉變成醋酸。

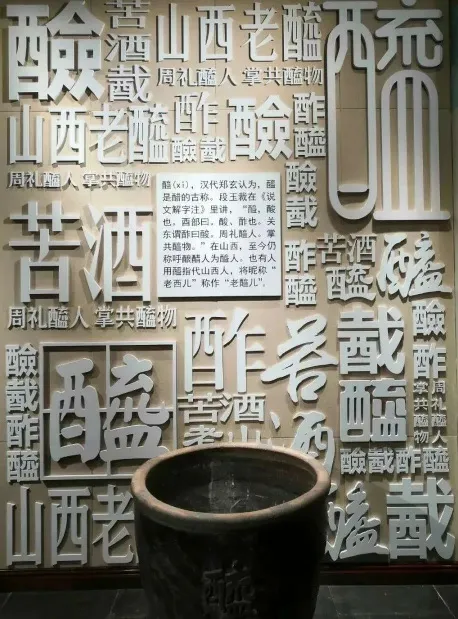

醋是山西的重要文化標簽之一

醋在古漢語中最初被稱作“醯”(xī)。《荀子·勸學》中有“醯酸,而蜹聚焉”的記載。后來,人們又將醋稱為“酢”(cù),傳說中酒神杜康的兒子黑塔在釀酒時出了錯,在酒糟發酵的第二十一天的酉時得到了醋,于是古人便將這種酸甜的調味料命名為“酢”,分別取“酉”和“二十一”之意。

中國許多地方都產醋,如天津的獨流老醋、山西的岐山醋、河南紅曲米醋,可謂各具風格,數不勝數。在地方醋中,知名度最高的還要數永春老醋、閬中保寧醋、鎮江香醋和山西老陳醋這四大名醋。

全中國有3000 多家食醋企業,雖然山西的醋企只有130 家左右,但年產量卻占全國食醋年產量的20%。據統計,每個山西人平均每年要消耗7.5~10 千克食醋。在以前,較為富裕的山西人還以喝10 年陳、20 年陳的老陳醋為榮,腰上別壺醋,沒事喝一口。山西人認為,陳醋就像陳年老酒,越陳越香。

干旱的氣候是山西人愛喝醋的一個重要原因。高大巍峨的太行山脈阻擋太平洋的濕潤季風進一步深入黃土高原。在常年干旱少雨的氣候下,生活在那里的人很容易失去食欲,老陳醋剛好可以為食物增加風味,讓山西人在炎熱的夏天也能有好胃口。

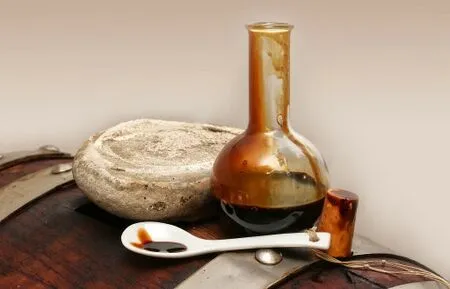

山西老陳醋好喝,怪不得山西人愛喝醋

山西老陳醋的風味復雜,其中微生物貢獻巨大。我國著名微生物學家方心芳曾指出,山西清源醋的氣味別致,再加之其發酵溫度超過40 ℃,因此其發酵過程中必定有醋酸菌以外的微生物參與。今天,在先進分析設備的幫助下,科學家知道了在山西老陳醋發酵的過程中產酸的微生物主要是醋酸菌和乳酸菌,它們決定了山西老陳醋的酸味基調。而芽孢菌、巴氏醋桿菌、植物乳桿菌等微生物,則負責在山西老陳醋中產生豐富的香味物質。這些香味物質包括具有水果香甜氣息的乙酸乙酯、具有香蕉香氣和酸甜氣味的異戊酸乙酯、具有朗姆酒甜香味的異丁酸乙酯、具有蘋果白蘭地香氣和辛辣味的異戊醇等。山西老陳醋包含如此豐富的芳香味物質,難怪山西人對它如此難以割舍。

動物在漫長的進化史中學會了通過感知酸味更好地生存,人類不但從祖先物種那里繼承了感知酸味的能力,還創造性地開創出各具特色的酸味食物。酸味充實了我們對食物的熱愛,也深深影響了人類文明。

巴薩米克醋——葡萄能釀酒也能釀醋

意大利的摩德納有三個著名標志:超級跑車、男高音帕瓦羅蒂和巴薩米克醋。

傳統的巴薩米克醋以特雷比奧羅白葡萄制成。工人們將壓榨葡萄后得到的葡萄汁置于銅鍋內慢煮24 小時,由此形成的濃稠無比的濃縮葡萄汁被轉移到大橡木桶中進行開放式發酵。在此過程中,濃縮葡萄汁會不斷被氧化,水分也會不斷揮發,工人們每隔一段時間就要將發酵液轉移到更小的橡木桶中。經過12 年的陳化和4~5次轉移,巴薩米克醋才能達到能夠飲用的標準。據估計,要制作250毫升巴薩米克醋,至少需要36 千克的葡萄。

巴薩米克醋