疫情中的心靈安處

整理|離咲

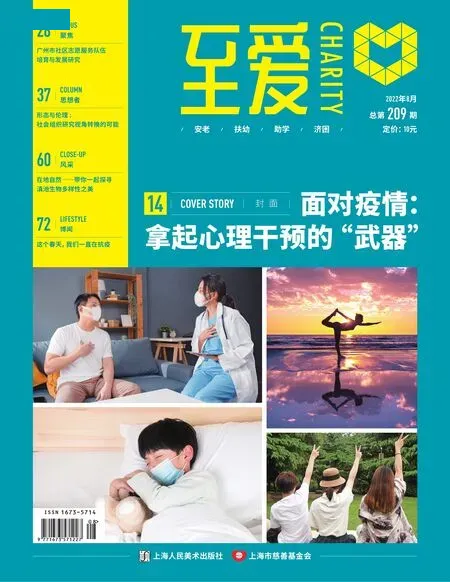

傳染病大流行帶來的,不僅是公共衛生危機,也是社會心理危機。

據WHO統計,在新冠大流行的第一年,全球焦慮和抑郁的發病率就大幅增加了25%。這場持續了兩年多還將繼續持續下去的流行病帶來的不確定性,已從四面八方包裹住人們的生活,造成長遠而隱匿的心理創傷。

醫務人員

和普通市民的遭遇相比,醫務工作者或許是疫情期間整個城市中壓力最大的群體。根據2022年中國國家精神心理疾病臨床醫學研究中心一項涵蓋5萬余名居民的線上調查顯示,新冠肺炎疫情暴發期間醫務工作者輕度以上焦慮癥狀、抑郁癥狀、失眠癥狀和各類精神心理問題的發生率高達50%,與一般醫務人員相比,抗疫一線的醫務工作者焦慮、抑郁和各類精神心理問題的發生風險顯著增加。

新冠肺炎疫情發生以來,國家衛健委第一時間下發《新型冠狀病毒感染的肺炎疫情緊急心理危機干預指導原則》,將醫務人員列為第一級目標人群,各地也采取了相應措施,如體檢、療休養、適當增加帶薪休假時間。

秦海有著典型的心理咨詢師的聲音:平靜、緩慢、不動聲色。他是國家二級心理咨詢師,有過十多年心理熱線接線經驗。2020年武漢疫情期間,他同時參與3條支援熱線,此次疫情,上海市醫務工會決定委托他的“舒輔EAP”(員工心理援助項目)團隊幫忙,開設醫護抗疫關愛心理熱線。

接到上海市醫務工會的電話的當天下午,秦海和同事們就組織了一支30余人的團隊。不過熱線開通后首周,團隊成員發現,打進電話的醫護來訪者并沒有想象中那么多。一次采訪中,志愿者了解到,抗疫的醫護人員往往要到晚上八九點才能回到駐地,經過一天的工作,脫掉防護服,他們要到夜深人靜的時候才能感受到這一天的疲憊和焦躁,這也是他們幫助了別人一天之后,真正將注意力放回自己身上的時刻。3月21日,秦海的團隊將咨詢時間延長到了凌晨24點。

“我特別想孩子”,第一個打進電話的是一位在方艙工作的醫生,因為思念年幼的孩子,整宿睡不著覺。咨詢師和她一起回憶和孩子視頻時的感覺,建議她在固定時間繼續和孩子視頻,保持與家人的聯系;又建議她給自己準備一個眼罩,即使只能休息10分鐘,也能在一定程度上舒緩情緒。

有一位醫護人員本身有哮喘、糖尿病等基礎疾病,下社區做核酸,防護服要穿三四個小時,沒辦法給自己打胰島素,他怕耽誤工作,不愿告訴同事們自己的現實困難,又不想做“逃兵”,陷入兩難。咨詢師就不停地鼓勵他說出自己的顧慮,提前和同事打好招呼,“安放好自己,才能完成工作”。

還有一位來電者夫婦兩人都是醫務工作者,他的妻子被檢出陽性,因為自責和無助,拒絕接聽他的電話。“我的愛人確診陽性,我擔心她接受不了,你們能不能給她打個電話?”聽完他的求助,咨詢師撥通了他妻子的電話,卻得知對方已經又一次投入到病患救助中。

“他們就像自己身處洪水中,但依然在救人。”秦海這樣描述那種“耗竭感”,在抗疫“戰場”上,他們(醫護人員)每天都在經歷情緒和情感的煎熬,同時卻要強打精神完成每天的核酸工作,安撫市民,“我總是在想,如果他們內在已經空空蕩蕩了,你讓他們拿什么來付出呢?”

志愿者

2020年疫情期間,諾貝爾文學獎獲得者若澤·薩拉馬戈的作品《失明癥漫記》曾登上過書店熱賣榜。書中,作者描繪了這樣一個世界:一種不明原因的白色失明癥開始在城市里流行,感染者被迫隔離進了精神病院,在那個人人都患上失明癥的隔離區里,還有一位視力正常的“醫生妻子”努力維持著人們的生活秩序。在書里,她既要擔心自己何時也會染病失明,又要為所有失明者的生活境況負責,一度陷入了情感崩潰和自我懷疑。

現實中的疫情里,這位“醫生妻子”既可以是醫務人員,也可以是活躍于線上線下、仍在努力著彌合破碎現實的志愿者。

2020年9月,在線志愿項目NCP生命支援網絡(以下簡稱“NCP”)的發起人郝南曾在武漢組織過一次參加抗疫的志愿者們的線下聚會。在那場聚會中,郝南發現,盡管現實中的疫情已經結束近5個月了,可它卻遠沒有從那些親歷災難的志愿者們身上消失,“每個人的傾訴欲都非常強,他們迫不及待地想說話,怎么讓他停都停不下來。仔細聽他說的東西,一直還在講2月的時候能怎么樣做得更好……他的潛意識還在那里,沒有走出來”。

這種與現實脫離的麻木癥狀在志愿者身上很常見。有時,他們會因為與求助者交流過度,出現過度共情和替代性創傷,有時會因為無法為求助者提供實質幫助而產生深切的內疚感和無力感,最終否定自己的工作乃至個人能力。

就連遠在千里之外的團隊咨詢師們,有時也會被這樣的無力感俘獲。有一次,因為對來電者的需求實在幫不上忙,但一時間又無法消化對方的情緒,掛掉電話后,一位遠在成都的咨詢師獨自在樓下走了十幾圈。

郝南坦言,當城市長時間按下“暫停鍵”后,志愿者們打的是一場“消耗戰”。嚴格的城市封控要求,讓原本抱著助人之心加入團隊的志愿者們常感覺無力,求助者聯系不到的醫療和物質資源,他們通過網絡也很難獲得。同時,長時間的封控也已經消耗了人們大量的耐心和好脾氣,很多時候,當求助人終于聯系上肯幫忙的志愿者時,他們反而會把之前被拒絕的怨氣一股腦發泄出來。

蘇紅是NCP“關懷組”的負責人,她曾是藍天救援隊的成員,參與過水災、空難等多次危機事件的心理干預服務。5月20日,她正要做一次針對志愿者的情緒講座。為了避免更多助人過程中的心理創傷,NCP團隊在這次上海抗疫中專門設置了這項服務。蘇紅說,心理關懷組一共召集了來自全國各地的81位心理咨詢師,為線上線下不同部門的志愿者提供暖心課程和咨詢服務,集中學習正念冥想等自我調節技術,還專門為他們開了一個“暖心樹洞”,咨詢師24小時值守,只希望志愿者們在忙了一天之后能有個地方說說話。咨詢服務還延伸到上海的社區之中,5月,他們為被封閉了近兩個月的楊浦區的118名社區志愿者做了一次心理團輔。

蘇紅說,在樹洞的值班員里,有兩位咨詢師是來自倫敦的留學生,他們承擔了凌晨的樹洞服務,有的志愿者心情不好,在樹洞里說,現在應該是倫敦的日落時間了吧?他們就專門拍了倫敦日落照回復,“對我們志愿者來說特別治愈”。

“星星的孩子”

疫情之下普通人尚且會感到緊張、不安、焦慮、煩躁甚至產生抑郁傾向和滋生諸多心理問題,“星星的孩子”和他們的家人們必然面臨著更大的困難。當被問及孩子在疫情期間的變化時,55%的父母說孩子變得更具攻擊性,26%的父母說孩子抽搐增加或出現新的抽搐,29%的父母說他們的孩子的溝通技能下降了。

心理治療師、國家二級心理咨詢師、沈陽市愛之印心理援助服務活動——花與傘公益計劃特殊任務中心發起人祁娜老師,從專業的角度分析疫情當下“星星的孩子”和他們家庭產生的問題、解決方法以及引起的思考。

第一,父母要珍惜“星星的孩子”們主動的恰當表達,要表現積極并自然地回應。家長通過表演的形式來教導“星星的孩子”觀察他人的面部表情、語氣等,以此辨別他人的情緒特點,讓“星星的孩子”意識到自己也會有同樣的情緒表達。

第二,適當時間的大運動訓練,如高抬腿、和大人互相傳球,通過重復指令將訓練完成;以及感統練習,例如走直線、青蛙跳、大象爬等。屋里空間有限,易碎物品或者容易傾倒的物品要拿走,以免傷到孩子。

第三,積極理解“星星的孩子”的需求,多表揚和正面評價,減少控制性和批判性的語言和態度。

第四,發揮最大的創造力,多創造場景式教學,例如角色扮演等。

第五,家長保持學習習慣。網絡上有很多在線課程,家長可以和康復機構的老師進行在線學習或者討論。在非疫情時期,家長也是孩子的第一位老師,完全依賴康復機構的心態是不正確的。家庭的陪伴,家長對“星星的孩子”的愛和信任,對“星星的孩子”的解讀能力和反應能力都有正向的幫助。

第六,父母要調整自己的狀態,勇于面對特殊時期的特殊挑戰,珍惜難得的高質量陪伴時間,用飽滿的狀態對待生活,降低對“星星的孩子”的期待,給予孩子無條件的愛。

其實幫助“星星的孩子”的過程,如同大人帶孩子坐飛機時遇到特殊情況,需要佩戴氧氣面罩時需要先將自己的戴好,再幫助孩子戴好的道理一樣,如果父母自己的狀態很不好,當孩子接收到父母的不良情緒時,很可能陷入焦慮和恐慌當中,從而誘發自閉癥的相關癥狀,因此,對父母心理健康的支持在一定程度上有助于幫助“星星的孩子”。