坑道鉆機模塊化雙泵站功率匹配實驗研究

魯飛飛,凡 東,田宏亮

(1.煤炭科學研究總院,北京 100013;2.中煤科工集團西安研究院有限公司,陜西 西安 710077)

坑道勘探可避開上部采空區,相對于地表勘探能節省大量的鉆探工作量,沿礦床層帶多角度鉆孔,實現金屬礦山的邊探邊采,是一種經濟、高效的勘探手段[1-2]。受礦山巷道運輸條件限制,大功率鉆機搬遷運輸困難,為解決這一問題,通過模塊設計,將設備進行模塊化拆分,采用小排量雙動力雙泵合流解決方案。化整為零,可有效減小單個泵站的運輸尺寸及重量。由于負載敏感系統能夠實現負載獨立的流量輸出,無溢流損失,有較好的節能效果。然而雙負載敏感泵系統合流時,2個泵的輸出功率不平衡,鉆機輸出參數不符合設計要求是亟需解決的難題。

相關學者對負載敏感系統與鉆機液壓系統開展研究,殷新勝等[3]對負載敏感技術在全液壓動力頭式坑道鉆機上的應用進行分析,研究負載敏感技術的節能,流量穩定,操控簡便等特性。劉慶修等[4]對GDY-2000L 工程鉆機負載敏感液壓系統進行研究,對負載敏感控制閥和限壓閥及整個液壓系統進行建模與仿真,對系統壓力自適應特點進行系統分析和總結。宋海濤等[5]對采用負載敏感傳動控制的鉆機回轉液壓回路進行建模仿真,并分析負載敏感泵負載時所反饋油管的通徑和長度對液壓系統動態特性的影響,得出負載敏感液壓系統對負載反饋油管的要求。孔曉武[6]對負載敏感系統和閥控系統中的管道效應分別從時域和頻域兩個角度,對現存的各種流體管道數學模型進行分析和對比。陳隨英等[7]得出負載敏感變量泵輸出流量和壓力可實時與負載相適應,補償壓力約為1.5 MPa,可有效提高液壓系統效率,減少系統發熱。李昊[8]對負載敏感閥彈簧剛度,反饋管路長度,反饋管路內徑和阻尼孔直徑與多執行器同時動作時負載敏感液壓系統穩定性之間的關系進行了研究。目前對負載敏感系統研究主要集中在單泵系統,缺乏雙動力雙負載敏感系統的相關理論研究,對雙泵合流負載敏感系統功率匹配尚缺乏理論及依據。本研究旨在解決雙泵功率平衡問題,采用液壓系統計算機仿真技術,建立系統模型,得到系統動態輸出特性,重點分析反饋管路以及壓力補償器對雙泵站功率平衡的影響,并通過坑道鉆機能力檢測試驗臺進行鉆機性能測試試驗,結合仿真結果與試驗數據進行對比分析,從而解決雙負載敏感泵輸出功率匹配問題。

1 工作原理與分析

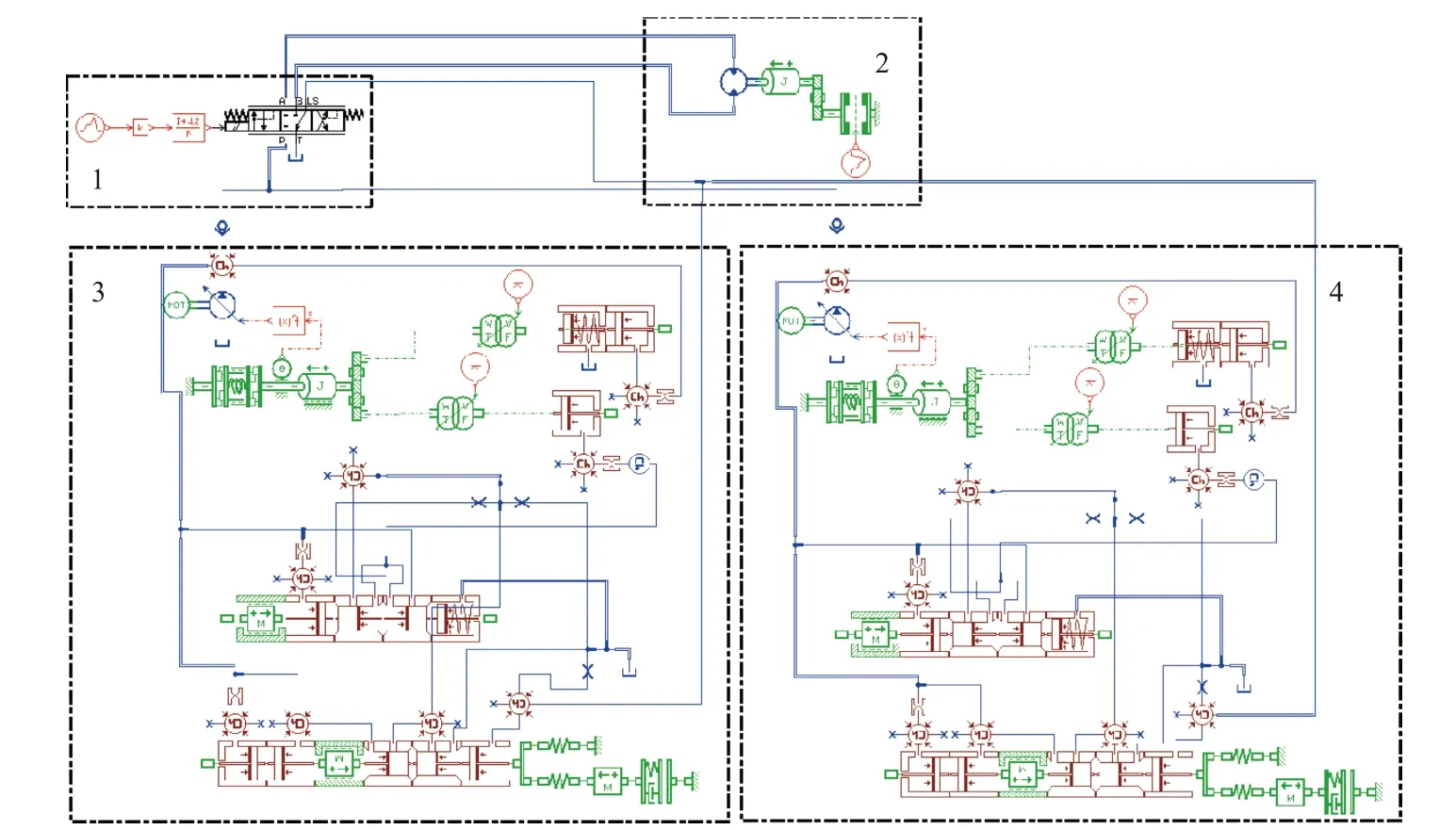

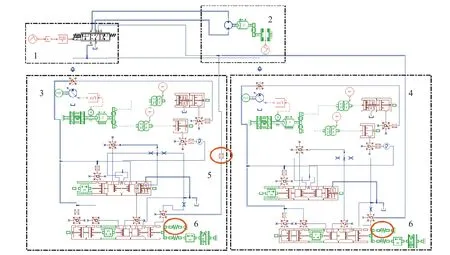

為解決坑道鉆機單個泵站重量大,轉場運輸困難的問題,研制了ZDY1200G 型輕量化坑道鉆機,該鉆機泵站采用模塊化設計思想,為減輕單個模塊重量,泵站采用雙泵站設計[9],2 個電機分別驅動2 個負載敏感泵,合流后為系統供油。鉆機由操縱臺、主機、雙動力泵站4 部分組成,如圖1 所示。

圖1 ZDY1200G 鉆機Fig.1 ZDY1200G drilling rig

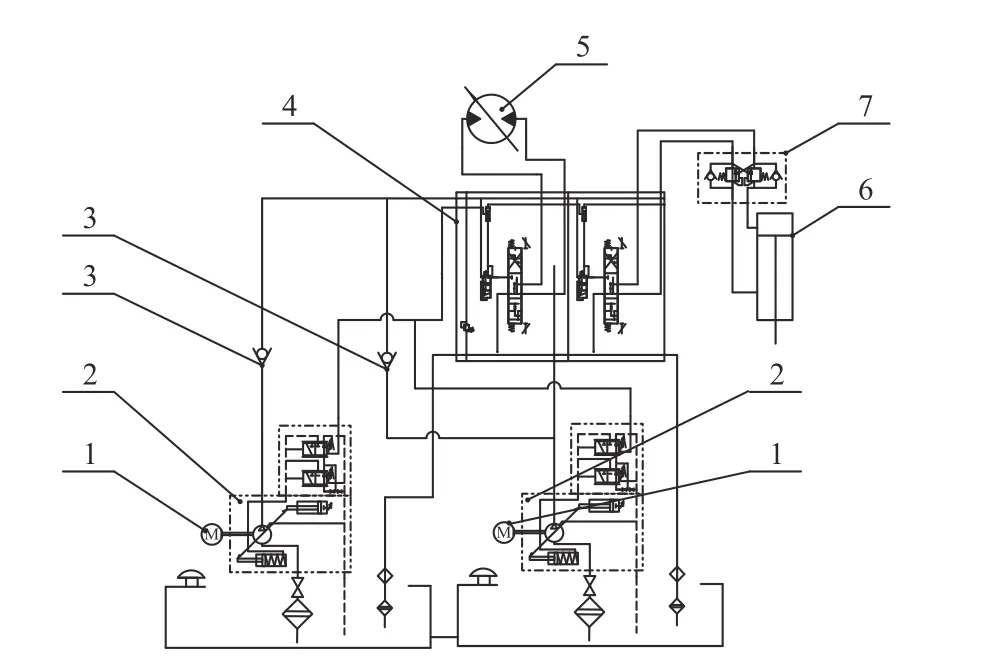

負載敏感系統原理如圖2 所示,2 個負載敏感泵作為高壓油源,為保證一個泵故障時,其另一泵不受影響,在2 個負載敏感泵的出口分別設計了單向閥。負載敏感閥反饋油直接與2 個泵的負載反饋LS 口連接,根據負載敏感泵基本原理,節流閥流量與節流閥兩端壓差 Δp及節流閥開口度有關,當 Δp與節流閥開口度固定不變時,泵輸出流量恒定,不受負載變化影響,Δp由泵的壓力補償閥調定。

圖2 雙泵系統原理Fig.2 Schematic diagram of the multi pump system

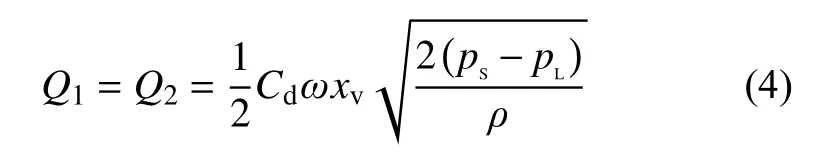

負載敏感系統流量方程[10-11]為:

式中:Q為節流口的流量,L/min;pS、pL分別為節流口前后油壓,MPa;xv為節流閥的位移量,mm;Cd為流量系數;ω為節流口面積梯度;ρ為油密度,kg/m3。

從式(1)可以看出,若使流量與負載無關,只與節流口(負載敏感閥開口)有關,需維持節流閥口壓差恒定,因此,在泵的斜盤控制回路上設置壓力補償閥,維持節流閥口前后壓差恒定。執行機構工作時,保持多路閥開口度不變,壓力補償閥受負載壓力、泵壓及補償壓力(一般取1.2~2.0 MPa)共同作用,處于平衡狀態,當負載變化時,壓力補償閥動作最終維持節流閥前后壓差不變,從而實現負載獨立的流量控制,使泵的流量只與閥的開口相關。

壓力補償閥閥芯力平衡方程[12-14]:

式中:xc為閥芯的位移,mm;mc為閥芯質量,kg;Bc為阻尼系數;kc為閥芯彈簧剛度,N/m;Ac為閥芯的橫截面積,mm2。

如圖2 所示,ZDY1200G 坑道鉆機雙泵系統中,泵出口并聯,反饋管路并聯,在不考慮管路差異時,可得:

式中:pS1為泵1 節流口前油壓,MPa;pS2為泵2 節流口前油壓,MPa;pL1為泵1 節流口后油壓,MPa;pL2為泵2 節流口后油壓,MPa。

式中:Q1為泵1 的流量;Q2為泵2 的流量。

實際應用中,反饋管道的壓力傳輸特性如方程[11-13]:

式中:Δp為管道進出口壓差,MPa;d為管道內徑,mm;L為管道長度,m;v為運動黏度,m2/s。

由式(5)可知,在管道流量相同的情況下,管道壓損與管道長度成正比。在單泵系統中,泵到閥、閥反饋油到泵,管路相對比較簡單,公式推導過程中,通常忽略了管路等對系統的影響。然而在雙泵系統中,由于管路相對比較復雜,壓力補償閥之間會相互干擾,使得個別壓力補償閥調節范圍及頻率增大,降低了壓力補償閥使用壽命,同時造成個別泵壓力波動,降低系統控制精度及平穩性[15-16]。

2 雙泵負載敏感系統建模及仿真

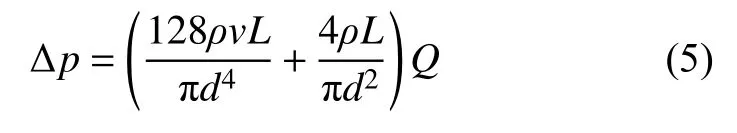

分析負載敏感系統工作原理,采用液壓系統動態分析軟件AMEsim 建立其動態模型[17-22],如圖3 所示。

圖3 雙泵負載敏感系統Fig.3 Multi pump load sensing system model

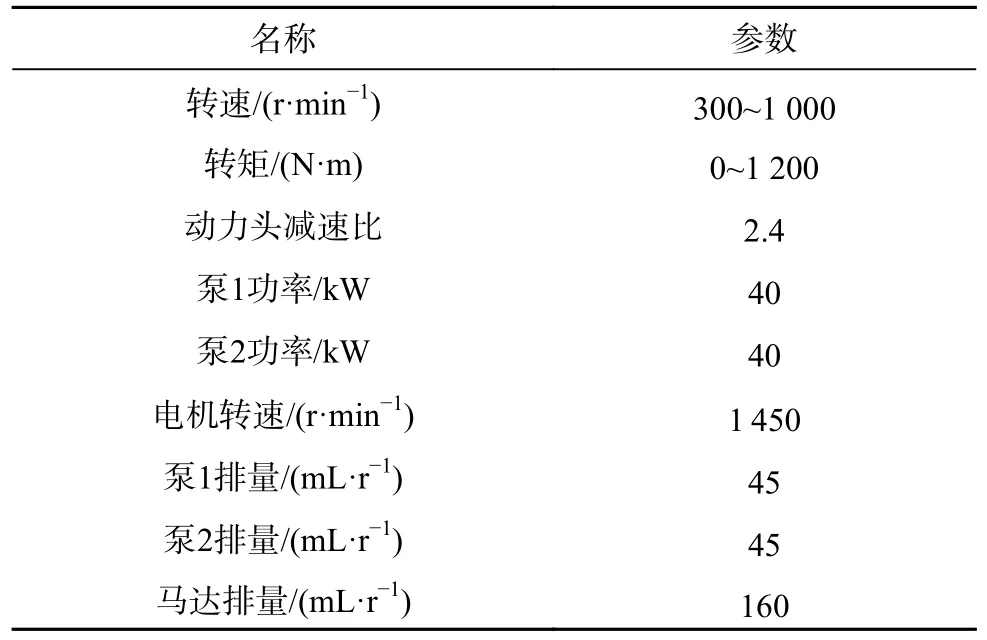

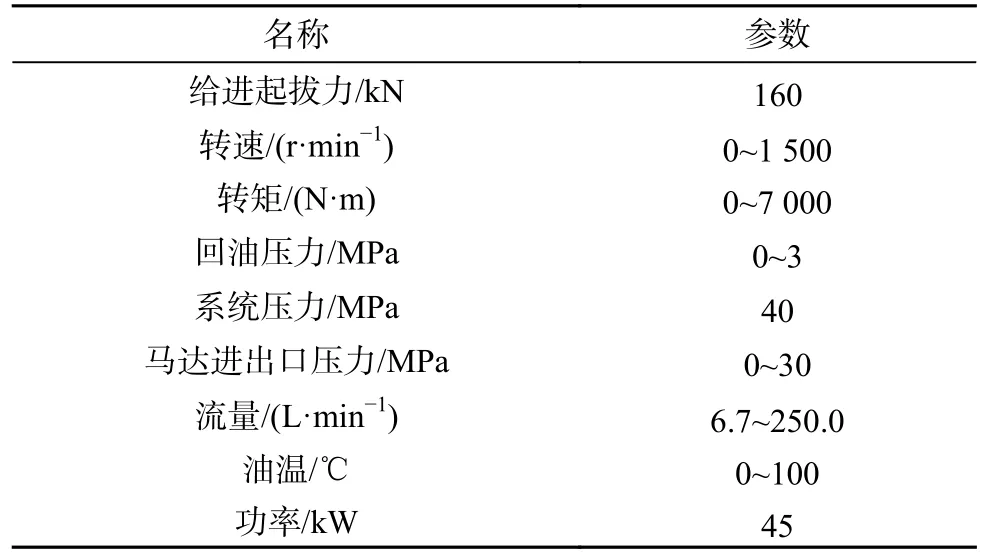

根據表1 中鉆機主要參數,初步設定模型主要參數見表2。

表1 ZDY1200G 主要性能參數Table 1 ZDY1200G parameters

表2 模型主要參數Table 2 Main parameters of the model

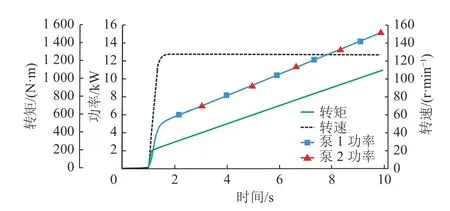

2.1 不考慮管路影響

在不考慮管路影響的情況下,初步設定2 條反饋管路長度均為1 m,壓力補償器彈簧剛度為5 479 N·m,彈簧初始力為11.5 N,多路閥開度為40%,模擬負載轉矩由200 N·m 逐漸增加至1 200 N·m,系統總效率60%。測試系統輸出特性曲線如圖4 所示。

圖4 不考慮管路差異仿真結果Fig.4 Simulation results without pipeline differences considered

從圖4 中可以看出,在不考慮管路影響的情況下,在負載從200 N·m 逐漸增大到1 200 N·m 過程中,動力頭轉速始終保持不變,2 個泵的輸出功率曲線逐步增大且完全重疊。

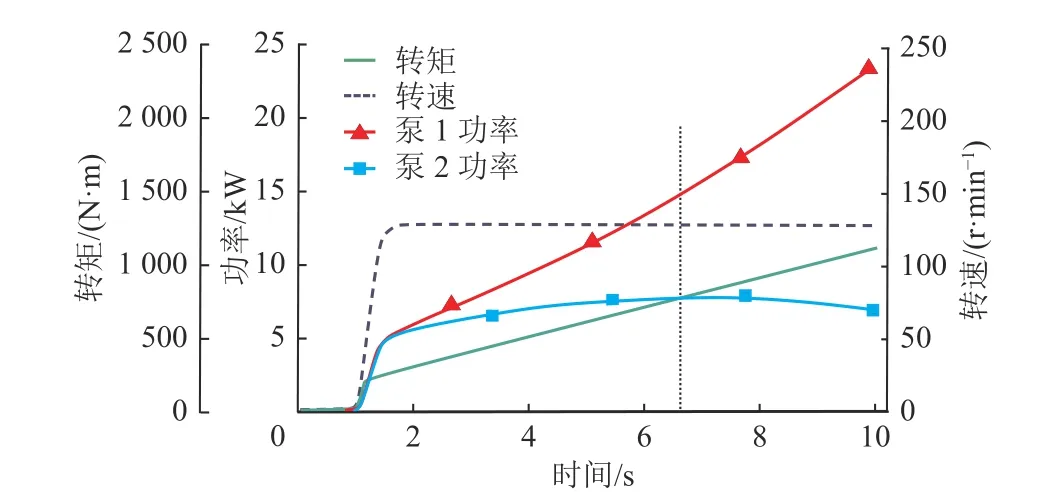

2.2 考慮管路影響

在實際應用中,由于模塊化鉆機動力泵站結構、管路、接頭無法保證完全一致,因此在其他設置不變的情況下,取泵2 的反饋管路長度為2 m,其余參數與圖4 完全一致,模擬結果如圖5 所示。

圖5 考慮管路差異模擬結果Fig.5 Simulation results with pipeline differences considered

從圖中可以看出,在負載從70 N·m 逐漸增大到240 N·m 過程中,動力頭轉速基本保持不變,此時動力頭輸出功率逐漸增大,泵1 功率增速明顯大于泵2,當泵2 的輸出功率超過7.9 kW 時,功率不再增加,且隨著動力頭總功率的增加,泵2 輸出功率有減小趨勢。模擬結果同時印證了理論分析結果,雙泵雙動力負載敏感系統反饋管路長度差異,使得2 個負載敏感泵輸出功率無法平衡。從分析結果可以看出,在反饋管路長度差異較大時,較長反饋管路的泵輸出功率并不是隨負載增大而增大,而是達到某一極值后呈下降趨勢,從而降低了動力頭最大輸出功率。

2.3 設置阻尼孔

實際應用中,很難做到2 個反饋回路完全一致,因此,需要重新匹配2 個泵的反饋回路,以平衡2 個泵的功率。通常有2 種方式,一種是調節壓力補償彈簧與壓縮量,另一種是在反饋回路中設置阻尼,以匹配2 條反饋回路參數。優化后的模型如圖6 所示,圖6 中橙色橢圓圈是改進部分。

圖6 雙泵負載敏感系統改進模型Fig.6 Improved model of the double-pump load sensing system

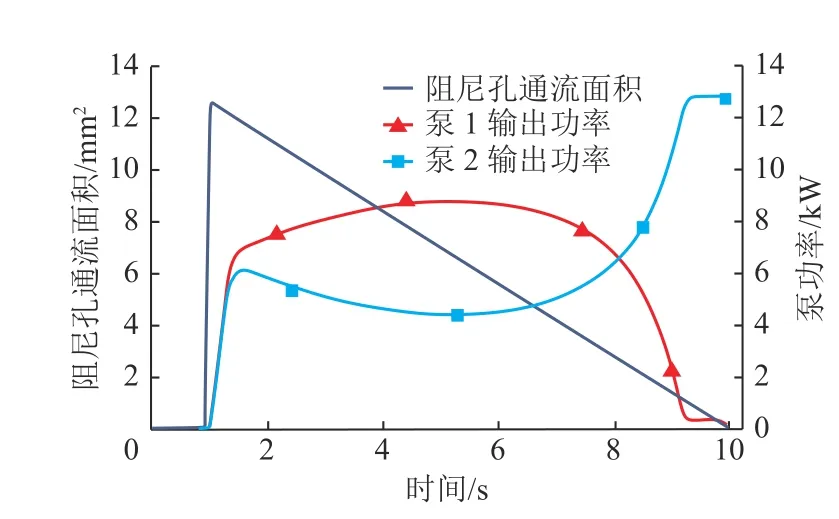

單純在泵1 的反饋回路中設置阻尼,通過改變阻尼孔通徑,實現兩泵功率的平衡。當泵1 反饋管路通徑為6 mm,長度為1 m,泵2 的反饋管路通徑為6 mm,長度為2 m 時,動力頭負載保持為1 200 N·m 不變,多路閥開口度仍然為40%,改變阻尼孔大小,動態模擬結果如圖7 所示。從圖中可以看出,當阻尼孔通流面積為2.65 mm2時,2 個泵的輸出功率達到平衡。

圖7 阻尼孔通流面積與雙泵功率匹配Fig.7 Matching of flow area and power

2.4 調節壓力補償器

在不改變管路的情況下,通過調節壓力補償器彈簧預壓縮量,實現兩泵功率的平衡。模擬結果表明,當泵1 反饋管路通徑為6 mm,長度為1 m;泵2 的反饋管路通徑為6 mm,長度為2 m 時,動力頭負載保持為1 200 N·m 不變,多路閥開口度仍然為40%,調節彈簧預壓力為8.9 N,動態模擬結果如圖8 所示。從圖中可以看出,對比調整前后可以看出,通過調節壓力補償器預壓縮彈簧,可使2 個泵的輸出功率達到平衡(泵1 和泵2 功率曲線重合)。

圖8 微調壓力補償器雙泵功率模擬結果Fig.8 Simulation results of fine tuning pressure compensator

2.5 優化模型后負載適應性

為了進一步驗證模型動態分析結果,通過模擬負載變化過程,進一步驗證系統輸出特性,在多路閥開口不變的情況下,模擬負載變化,結果如圖9 所示。1~10 s負載在200~1 200 N·m 之間連續變化,在10 s 負載由400 N·m 增加到1 200 N·m,在12 s 負載減小到400 N·m。從模擬結果可以看出,無論是負載連續變化,還是突變,2 個泵的輸出功率基本平衡,說明重新調整參數以后,2 泵的輸出匹配較好,且具有較好的負載適應性。

圖9 負載適應性模擬Fig.9 Load adaptability simulation

3 室內實驗

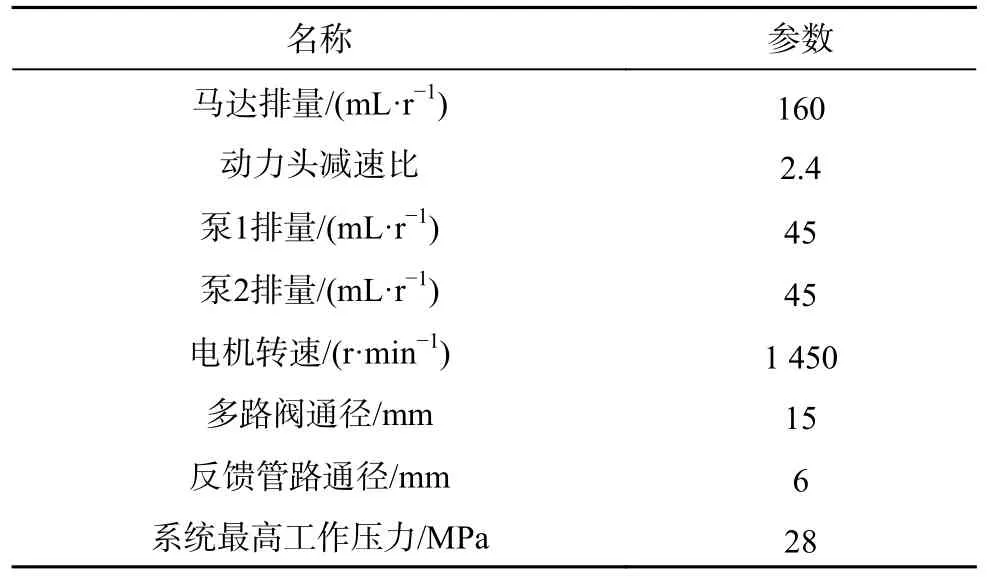

為進一步驗證理論分析結論,在國家安全生產西安勘探設備檢驗檢測公司坑道鉆機試驗臺對鉆機進行測試試驗,該試驗臺的能力參數見表3。

表3 測試臺測試參數范圍Table 3 Test parameters and scope of the test bench

3.1 實驗方案

2 個泵站分別編號為泵1、泵2,2 個負載敏感泵反饋管路長度分別為1、2 m。在不做系統匹配的情況下,對鉆機進行加載測試,輸出功率作為參考結果。對比在反饋回路較短的泵站管路中,設置直徑1 mm 阻尼前后鉆機動力頭輸出參數。對ZDY1200G 坑道鉆機雙泵負載敏感系統進行試驗測試,主要包括以下步驟:

(1) 控制動力頭轉速為1 000 r/min,將扭矩從20 N·m 增大到260 N·m,分別測量2 個泵的實際輸出功率,每間隔2 min 記錄一次數據。

(2) 控制動力頭轉速為350 r/min,將扭矩從20 N·m 增大到1 200 N·m,分別測量2 個泵的實際輸出功率,每間隔2 min 記錄一次數據。

3.2 匹配前雙泵功率輸出特性

如圖10 中,鉆機正常啟動后,動力頭不同轉速下,對鉆機加載,間隔2 min 測一次,實測結果可以看出,從4~6 min 動力頭轉速基本不變。隨著轉矩的增加,泵1 電機的輸出功率由35 kW 增大到37 kW,泵2 電機的功率基本沒有變化。在8~10 min,負載轉矩不變,轉速突然降低,此時泵1 電機的輸出功率保持為37 kW不變,而2 號泵電機的輸出功率由22 kW 增大到了37 kW。測試結果表明,未調整之前,無論是低轉速工況還是高轉速工況,負載變化過程中,2 個泵站電機的功率差值較大,且動力頭的輸出參數達不到理論輸出。

圖10 未設置阻尼測試結果Fig.10 Test results with damping not added

3.3 設置阻尼后雙泵功率輸出特性

根據理論分析及仿真結果,為匹配2 個泵站的輸出功率,在負載敏感泵1 的反饋管路中設置通徑1 mm的阻尼孔,然后進行加載測試,測試結果如圖11 所示。在2~6 min,動力頭轉速為1 000 r/min,逐漸增大負載轉矩,在此過程中,動力頭轉速基本不變,說明負載敏感系統具有較好的速度剛性。在加載過程中,泵1 電機的輸出功率由21.5 kW 逐漸增大到39.5 kW,泵站2電機功率由20 kW 逐漸增大到38 kW,但在6~19 min,隨著負載的進一步增加,泵站1 電機的功率明顯增加的較快,而且出現了過載,泵2 電機的功率增加則明顯放緩。

圖11 設置阻尼后臺架測試結果Fig.11 Test results of adding 1 mm damping backstage

為了進一步對比測試結果,將管路中的阻尼孔通徑改為0.8 mm,進行加載測試,測試結果如圖12 所示。在2~6 min,動力頭輸出轉速為1 000 r/min,逐漸增大負載轉矩,在此過程中,動力頭轉速基本不變,說明負載敏感系統具有較好的速度剛性。在加載過程中,泵1 電機的輸出功率由19.5 kW 逐漸增大到37.5 kW,泵2 電機功率由20 kW 逐漸增大到38 kW,但是在6~10 min,隨著負載的進一步增加,2 號電機的功率增加的要快一些,同樣出現了過載。

圖12 0.8 mm 阻尼孔通徑后臺架測試結果Fig.12 Test results of adding 0.8 mm damping backstage

對比圖11 和圖12 測試結果,在管路中設置合適的阻尼,可實現2 個模塊化泵站功率的匹配,然而在實際操作中,單純地設置阻尼存在2 方面的問題:

(1)由于動態模型無法完全模擬實際管路,為了較好地匹配2 個泵站的功率,需要經過多次測試來優選合適阻尼孔大小。

(2)從測試結果可以看出,阻尼孔通徑微小變化,便造成2 個泵站輸出功率較大的變化,這對阻尼孔的加工精度要求較高,實際中較難控制其加工精度。

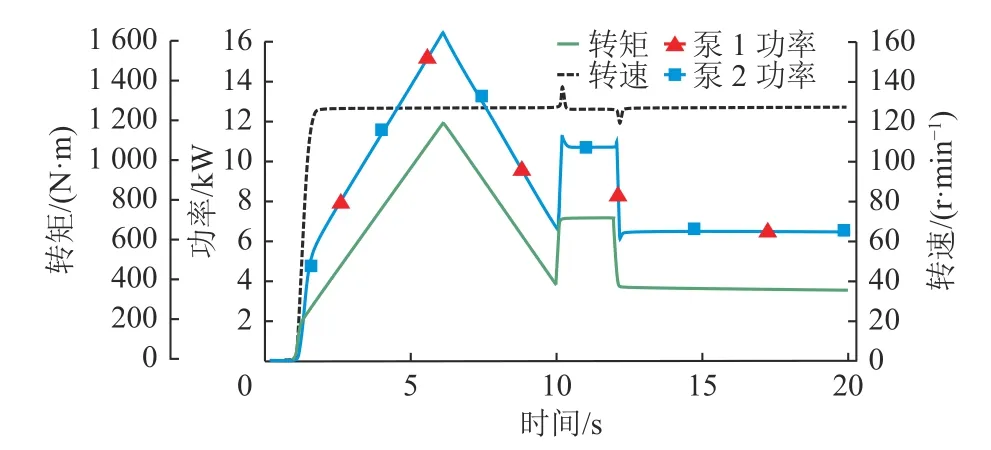

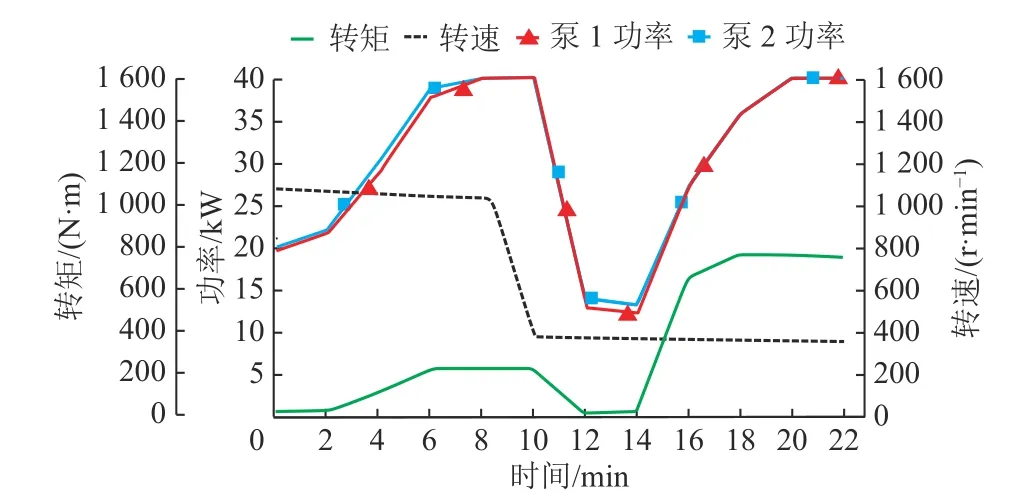

3.4 設置阻尼后同時調節壓力補償器輸出特性

為了提高可操作性,同時降低阻尼孔加工精度,在管路中設置通徑1 mm 的阻尼孔后,加載過程中,微調泵的壓力補償器,測試結果如圖13 所示。從圖中可以看出,無論是在低轉速大轉矩還是高轉速小轉矩工作狀況下加載,2 個泵的輸出功率都保持了較好的平衡,滿足鉆機輸出參數要求,最終使實測數據與理論計算結果接近。

圖13 微調補償壓力后測試結果Fig.13 Test results after fine adjustment of compensation pressure

4 結 論

a.管路差異對雙泵雙動力負載敏感泵合流系統輸出特性有較大的影響,會造成實測輸出與理論輸出存在較大偏差。

b.在反饋管路中設置阻尼并根據管路匹配阻尼參數,可實現雙泵輸出參數的基本平衡,通過微調壓力補償器彈簧預壓縮量,可使系統達到較好平衡,消除管路差異影響。

c.通過建立雙負載敏感泵系統動態模型,動態分析結合測試實驗可有效縮短研究周期并降低成本,較好地解決了坑道鉆機模塊化泵站功率匹配難題。該方法有較強的普適性和應用價值,對坑道鉆機液壓泵站的模塊化設計具有借鑒意義。

d.通過設置阻尼孔及調整壓力補償器彈簧,均需要根據每一套設備進行重新匹配,在應用中,仍存在操作不便的情況,后續將進一步開展匹配方法優化的研究。