常見槍械自動原理漫談(一)

□楊文靖 李向東 林宏昌 杜飛

歷史上,人類對提高槍械射速一直充滿渴望。從前裝槍到后裝槍,再到連珠火銃、管風琴槍(排放搶)、轉輪槍、手搖轉管槍,槍械的發射速度一步步提升,不斷適應著戰爭形態的演變,也推動著戰爭形態的發展。自1883年海勒姆·史蒂文斯·馬克沁(Hiram Stevens Maxim)發明第一支試驗型自動步槍至今,槍械的自動化已經走過了近140年的發展歷程。自動槍械的發展,基于人類對自然科學的認識和對數理學科的運用,它以社會生產力的發展為基礎,隨著人類社會生產關系的不斷變化而進步。本期開始推出《槍械自動原理漫談》系列(共4篇),詳細介紹人類對內能源自動槍械的探索及槍械3大自動原理。

本篇主要介紹自動槍械基本概念、分類和早期自動槍械——

什么是自動槍械

自動槍械,是指能夠自行完成開鎖、抽拋殼、復進、上膛、閉鎖和擊發等一系列發射動作的槍械。

自動原理,又稱自動方式或自動動作,是武器利用能量自行完成發射動作的原理。以能量來源為劃分依據,自動槍械可分為內能源自動槍械和外能源自動槍械。內能源自動槍械是指依靠槍彈發射時產生的火藥燃氣能量完成發射動作的槍械在這個過程中,火藥燃氣能量轉化為動能;外能源自動槍械是指依靠槍彈火藥氣體外的能量(如電力、人力)完成發射動作的槍械,如連珠火銃、手搖轉管機槍、轉輪手槍和電力驅動的加特林機槍等。依據發射模式,自動槍械可分為全自動槍械和半自動槍械,全自動槍械是指保持觸動擊發機構,能夠連續射擊的槍械;半自動槍械是指觸動一次擊發機構只能進行單發射擊,但無需手動操作即可完成除擊發外其他動作的槍械。通常,全自動和半自動的區別在于發射機構(單發阻鐵)的結構設計,與自動原理無關。目前世界上多數自動槍械均有半自動(單發)射擊模式,部分自動槍械還增設了兩發或三發點射模式。

斯賓塞連珠槍。其扳機護圈與閉鎖機相連,拉下扳機護圈完成開鎖和退彈動作,扣合扳機護圈完成送彈上膛和閉鎖動作。相比于老式后裝槍,其射速明顯提高,但其并非自動槍械

溫徹斯特M1873內部結構透視圖,其也是通過下拉和扣合扳機護圈完成開鎖、抽拋殼、送彈上膛和閉鎖等動作

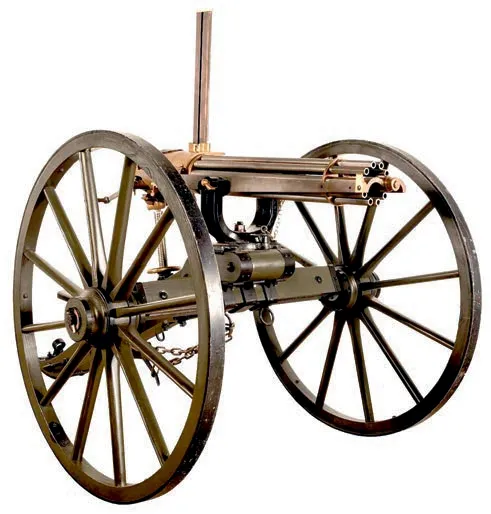

早期的手搖式加特林多管機槍

本文主要介紹內能源自動槍械的自動原理。

槍械自動原理分類

歷史上,眾多槍械專家依據不同技術特征對槍械自動原理進行了分類。如維列里依據槍管的運動狀態把自動槍械分成槍管后坐式 、槍管固定式、有導氣開孔的槍管固定式和槍管前沖式四類;再如柯杰依

俄羅斯自動武器之父弗拉基米爾·格里高利耶維奇·費德洛夫

據火藥燃氣作用方式把自動武器分為應用后坐原理和應用氣體作用原理兩類,其中應用后坐原理分為槍管固定自由槍機式和槍管活動扣合槍機式兩種,應用氣體作用原理分為槍口導氣式、槍膛壁開孔導氣式和利用彈殼導氣式三種。此外,費德洛夫、凱薩特里亞、維涅維奇等人也對槍械自動方式都有過分類。

槍械自動循環本質及區分

槍械自動循環的本質是利用火藥燃氣能量使槍機和槍膛分離完成發射循環。因此自動槍械和非自動槍械的本質區別在于:自動槍械使槍機和槍膛分離的能量源是火藥的化學能,即槍彈本身;非自動槍械使槍機和槍膛分離的能量源是人體或其他能源。自動槍械較非自動槍械的進步之處就在于:自動槍械用火藥的化學能代替了人體的機械能。由此可以得出,無論何種自動原理,都有兩個本質特征:一是火藥燃氣的壓力必須直接或間接作用到槍機上,二是在自動循環過程中槍機和槍膛必須分開。透過現象看本質,不同自動原理其實質都是相同的,區別僅在于火藥燃氣能量的傳導途徑和傳導方式。因此,我們依據能量傳導途徑和方式對自動槍械原理進行區別和分析。

無煙火藥的應用,為槍械自動循環提供了可靠的能量源

槍械自動原理分類

依據能量傳導途徑和方式,槍械自動原理可分為三大類。一是依靠槍管向后運動使槍膛和槍機分離的,被稱為槍管后坐式或管退式,其又可分為槍管短后坐式和槍管長后坐式;二是直接依靠火藥燃氣壓力使槍膛和槍機分離的,槍機不動槍管前移的方式被稱為槍管前沖式,槍管不動槍機后移的方式被稱為槍機后坐式,其中槍機后坐式可分為自由槍機式和半自由槍機式;三是在槍膛上或槍膛附近設置導流裝置,引導部分火藥燃氣直接或間接驅使槍機向后運動使之與槍膛分離的方式,被稱為導氣式。導氣式可分為槍口集氣式和膛壁開孔導氣式,膛壁開孔導氣式可分為氣吹式和活塞導氣式。其中活塞導氣式又可分為活塞長行程導氣式和活塞短行程導氣式。此外,還有兩種及兩種以上自動方式相結合的自動原理,被稱為混合式自動原理,如中國的89式重機槍和10式狙擊步槍,就是槍管短后坐和導氣式相結合的典型代表;再如槍機槍膛反向運動式,綜合了槍管前沖式和槍機后坐式兩種自動原理。還有一些內能源驅動的轉管式、轉膛式、雙桿聯動式等自動原理,由于在槍械上應用較少,本文不做介紹。

世界上第一支自動槍械

目前世界上比較公認的第一支自動槍械是1883年由海勒姆·史蒂文斯·馬克沁(Hiram Stevens Maxim)設計的試驗型自動步槍。在此之前,給槍械裝退彈藥都是依靠人力完成的。人力裝退彈不僅速度慢、效率低,而且由于槍機被機匣鎖死,發射瞬間火藥燃氣的后坐力得不到削弱,通過槍托幾乎完全傳遞到射手身上,射擊體驗感差,甚至可能會對身體造成傷害。馬克沁從中受到了啟發,利用火藥燃氣產生的巨大能量,完成開鎖、退彈、上膛、閉鎖、擊發等一系列動作,把有害的后坐力轉變為提高武器發射效率的能量源,是馬克沁設計自動槍械的核心思想,也成為日后內能源自動武器設計的基本遵循。馬克沁以美國人伽德洛設計的自動機構為基礎,首次把火藥燃氣作為完成發射動作循環的能量來源,設計出一款自動步槍,這是一種托底板可拆卸的自由槍機杠桿式步槍,在槍托內裝有復進簧和復進簧導桿,用以將扳機護圈杠桿連接起來。射擊時托底板起支撐作用,槍機向后壓縮復進簧,使復進簧導桿沖開扳機護圈杠桿,完成開鎖和退彈。被壓縮的復進簧儲蓄能量,復進簧伸張時通過導桿推動扳機護圈扣合,并使槍機送彈上膛閉鎖,從而實現自動循環。這是人類已知的第一支自動步槍,據說它是通過阻鐵控制槍機實現半自動或全自動。1883年6月26日,這種步槍獲得了專利。1884年和1885年,馬克沁根據這個專利制造了幾支原型槍。

AN94步槍,采用了槍管短后坐和導氣式相結合的自動原理

AK-630M近防炮,采用火藥燃氣能量驅動炮管轉動,屬于內能源自動武器

由海勒姆·史蒂文斯·馬克沁設計的第一支自動槍械結構圖

發射瞬間的89式重機槍,其采用了槍管短后坐和導氣式相結合的自動原理

著名槍械設計師,海勒姆·史蒂文斯·馬克沁(Hiram Stevens Maxim,1840年2月5日~1916年11月24日),其設計了世界上第一支自動槍械

馬克沁和他的重機槍

麥德森機槍

麥德森機槍結構和工作原理圖

丹麥炮兵軍官威廉·赫爾曼·奧盧夫·麥德森(Vilhelm Herman Oluf Madsen)

有了第一支自動步槍的成功經驗,1884年,馬克沁制造出世界上第一支能夠自動連續射擊的機槍,該槍采用槍管短后坐的自動原理,發射時槍管和槍機同時向后運動19mm后槍管復進,槍機開鎖并在慣性作用下繼續向后運動,完成抽拋殼、復進、上膛、閉鎖等動作。

人類早期對自動槍械的探索

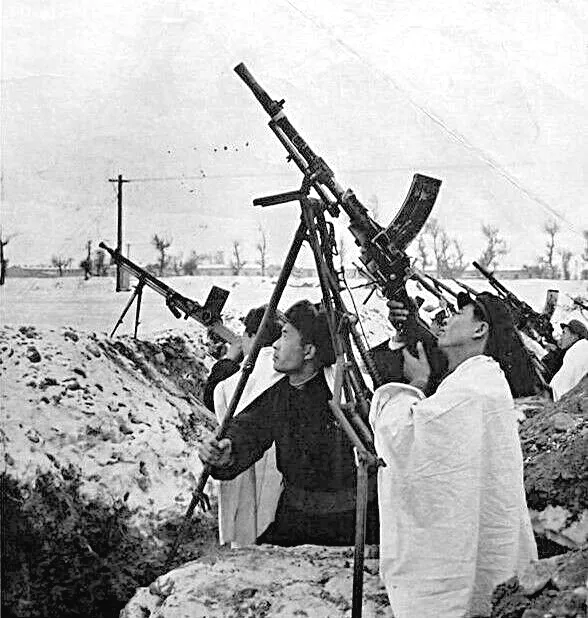

我國民兵正在使用麥德森機槍(近)進行防空演練

Cei-Rigotti步槍左視圖

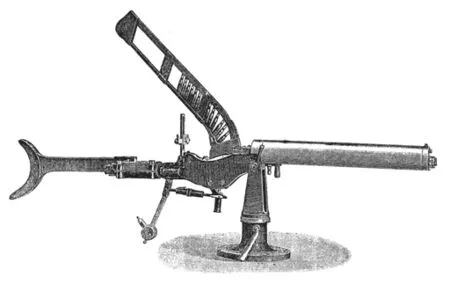

斯柯達M1893機槍,其彈匣很像長長的辮子。義和團運動時該槍曾被用來保護使館

Cei-Rigotti步槍右視圖,注意其外露的活塞

1883年,丹麥炮兵軍官威廉·赫爾曼·奧盧夫·麥德森(Vilhelm Herman Oluf Madsen)和哥本哈根武器工廠主管魯斯特姆斯特·拉斯姆森(Rasmussen)從步槍發射的后坐力入手進行研究,1886年,發明了一種以后坐力為發射循環能量來源的“重型反沖操作步槍”,采用槍管短后坐式自動原理,槍機起落式開閉鎖結構。隨后丹麥軍隊訂購了70支進行試驗。1888年,由他們研制的人類歷史上第一支真正意義上的軍用半自動步槍原型槍問世。大約兩年后,丹麥陸軍中尉讓·特奧多·斯考博(Jens Theodor Schouboe)以馬蒂尼-亨利步槍為原形設計了一種頂部供彈的半自動步槍,在當時稱為騎兵自動步槍,1896年丹麥海軍訂購了60支并配發給海軍陸戰隊使用。

20世紀初,美軍對該槍進行過測試,發現它設計結構復雜,分解結合繁瑣,準星設置在可以活動的槍管上導致精度較差,綜合性能沒有達到斯普林菲爾德M1903栓動步槍的水準,因此沒有大量采購列裝。但該槍在設計結構上有很多可圈可點之處,在麥德森和拉斯姆森的幫助支持下,經過不斷改進的半自動步槍逐漸演變成一種采用槍管長后坐自動原理的機步槍(Machine rifle),此后這種機步槍及衍生型號被統稱為麥德森機槍。麥德森機槍雖然價格較為昂貴,但可靠性良好,在一戰中經受住了考驗。

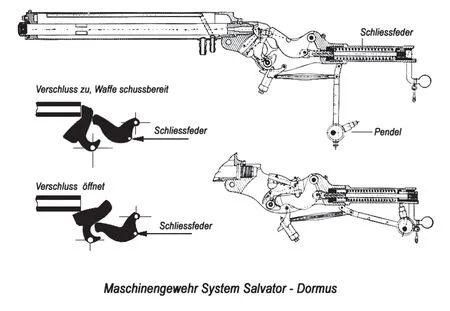

斯柯達M1893機槍自動原理示意圖。除槍機之外,該槍其他部位結構簡單,這也是半自由槍機原理的特征之一

1888年,奧地利的喬治·馮·多姆斯中校和哈布斯堡-洛林大公佛朗切斯科·薩爾瓦多設計了一挺延遲開鎖半自由槍機原理的機槍,該槍由斯柯達公司生產,奧匈帝國軍隊1893年正式將該槍定為制式機槍,被稱為斯柯達M1893機槍。它的自動原理很奇妙也很獨特。發射時,后坐力作用到槍機的閉鎖面上,槍機后倒壓下配重塊,配重塊前端與槍機后端產生較大的摩擦力,配重塊繼續后壓螺栓,螺栓壓縮復進簧,同時還要克服擺錘的阻力。重重削弱下,該槍最高射速僅為500發/分。

1890年,意大利軍官Amerigo Cei-Rigotti也設計出了一支采用活塞短行程導氣原理的步槍,由于其步槍結構明顯且發射步槍彈,又能進行單發和連發射擊,因此屬于真正的自動步槍,有人認為該槍是世界上第一支自動步槍。其槍機外有一個槍機套,槍機套上開有引導槽,槍機套在引導槽上,發射時,槍管右側的短行程導氣活塞后推槍機套,槍機套上的引導槽使槍機旋轉開鎖后坐,在復進簧的作用下進行復進、推彈上膛、閉鎖等動作,實現發射循環。該槍沒有被軍隊采用,但其新穎的設計思路在自動槍械發展史上留下了不可磨滅的一筆。(待續)