375 例嚴重藥品不良反應的病例分析

于曉博

嚴重藥品不良反應主要是指患者在治療期間因自身患病原因和長期用藥等導致在用藥期間出現嚴重不良反應,當患者發生嚴重藥品不良反應時,會導致住院時間被延長,器官、組織、細胞等受到損傷,甚至引發癌癥、殘疾等疾病,導致孕產婦出現出生缺陷等,嚴重時還會威脅患者的生命健康問題[1]。在我國的住院患者中,每年都有5%左右的患者因為藥品不良反應住院,接受治療。為了能夠有效避免患者在治療期間出現嚴重藥品不良反應,醫院需要針對發生嚴重藥品不良反應患者的臨床癥狀、不良表現等進行分析,針對不同藥品造成患者出現嚴重藥品不良反應的情況進行分析,從而提取有效信息,為醫院治療提出一些警戒信號,有效指導臨床在治療過程中合理用藥,防止患者出現嚴重藥品不良反應,避免藥物危害事件進一步惡化[2]。因此,本文主要針對在本院就診的患者中發生嚴重藥品不良反應的病例進行有效分析。現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 回顧性分析2020 年1 月~2021 年1 月375 例在本院就診過程中發生嚴重藥品不良反應患者的臨床資料。其中,男198 例,女177 例;平均年齡(36.89±10.85)歲。納入標準:患者及其家屬知曉本研究內容并簽署相關協議;患者均在治療期間患有嚴重藥品不良反應。排除標準:患有其他重大疾病、器官嚴重衰竭、不配合治療、精神異常者。

1.2 方法 對375 例嚴重藥品不良反應患者進行統計分析。根據《藥品不良反應報告和監測管理辦法》第八章附則中規定的嚴重藥品不良反應相關判定標準進行分類,分析相關病例發生不良反應時涉及到的臨床疾病、藥品種類、給藥途徑以及不良反應好轉率等。

1.3 觀察指標及判定標準 觀察嚴重藥品不良反應患者涉及的臨床疾病、藥品種類、給藥途徑及不良反應好轉率。①臨床疾病主要分為血液系統損傷、肝膽系統損傷、內分泌系統損傷、全身性損傷、消化系統損傷、中樞系統損傷、營養障礙、皮膚損傷、心血管疾病、呼吸系統異常以及泌尿系統損傷。②藥品種類包括抗腫瘤類藥物、抗結核病藥物、抗菌類藥物、內分泌系統藥物、抗病毒類藥物、中藥制劑、血液系統藥物、神經系統藥物、呼吸系統藥物、泌尿系統藥物、心血管系統藥物、營養保健藥物、消化系統藥物等。③給藥途徑主要包括靜脈注射、口服、靜脈滴注、外用以及灌注等。④不良反應經臨床干預后其預后效果判定標準:痊愈:經臨床干預后,患者嚴重不良反應癥狀消失;好轉:經臨床干預后,患者嚴重不良反應癥狀明顯改善;無效:經臨床干預后,患者嚴重不良反應癥狀無改善甚至加重;結果不明確:經臨床干預后,患者嚴重不良反應癥狀改變不明確。總好轉率=痊愈率+好轉率。

2 結果

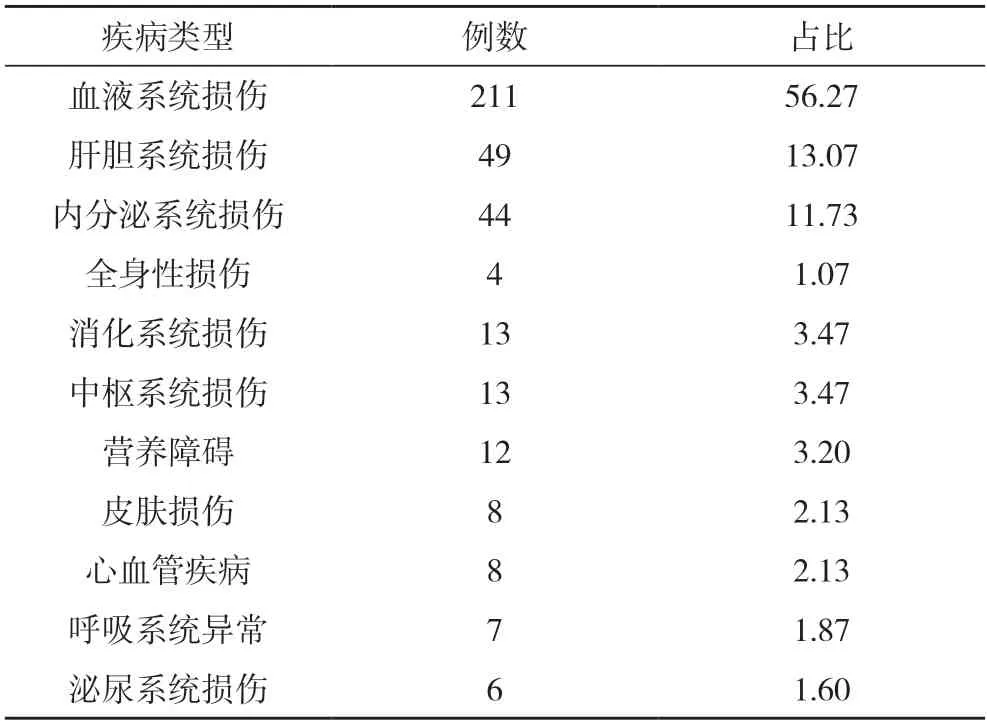

2.1 臨床疾病 375 例患者中,血液系統損傷占56.27%(211/375)、肝膽系統損傷占13.07%(49/375)、內分泌系統損傷占11.73%(44/375)、全身性損傷占1.07%(4/375)、消化系統損傷占3.47%(13/375)、中樞系統損傷占3.47%(13/375)、營養障礙占3.20%(12/375)、皮膚損傷占2.13%(8/375)、心血管疾病占2.13%(8/375)、呼吸系統異常占1.87%(7/375)、泌尿系統損傷占1.60%(6/375)。見表1。

表1 375 例嚴重藥品不良反應患者涉及的臨床疾病(n,%)

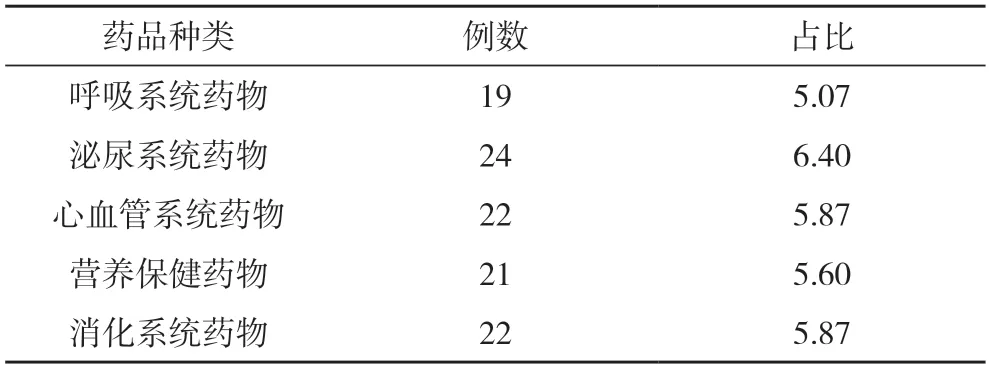

2.2 藥品種類 375 例患者涉及的藥品種類較多,其中抗腫瘤類藥物占18.13%(68/375)、抗結核病藥物占12.00%(45/375)、抗菌類藥物占8.53%(32/375)、內分泌系統藥物占7.47%(28/375)、抗病毒類藥物占6.67%(25/375)、中藥制劑占5.60%(21/375)、血液系統藥物占5.87%(22/375)、神經系統藥物占6.93%(26/375)、呼吸系統藥物5.07%(19/375)、泌尿系統藥物6.40%(24/375)、心血管系統藥物5.87%(22/375)、營養保健藥物5.60%(21/375)、消化系統藥物5.87%(22/375)。見表2。

表2 375 例嚴重藥品不良反應患者涉及的藥品種類(n,%)

續表2

2.3 給藥途徑 375 例患者中,靜脈注射占8.00%(30/375)、口服占11.20%(42/375)、靜脈滴注占76.53%(287/375)、外用占2.40%(9/375)、灌注占1.87%(7/375)。見表3。

表3 375 例嚴重藥品不良反應患者涉及的給藥途徑(n,%)

2.4 不良反應好轉率 375 例患者中痊愈占10.13%(38/375),好轉占65.33%(245/375),無效占8.00%(30/375),結果不明確占16.53%(62/375),總好轉率為75.47%(283/375)。

3 討論

患者在治療過程中出現嚴重藥品不良反應時,會導致組織、器官、細胞等功能發生嚴重損傷,導致身體各項組織器官出現形態上的改變或者損傷,引發身體殘缺等癥狀發生,甚至引發癌癥等,孕產期產婦發生出生缺陷的幾率將會增加。同時,出現嚴重藥品不良反應的患者如果不及時給予治療和干預還會出現死亡等風險,導致患者身心受到嚴重傷害[3]。因此,患者在治療過程中出現嚴重藥品不良反應時需要醫院高度重視,在日常醫療工作中,需要對藥品不良反應進行有效監測,并根據一段時間內出現的嚴重藥品不良反應進行報告、總結和分析,從而提高醫務工作人員和患者對嚴重藥品不良反應的重視[4]。在臨床醫學中,通過監測患者在治療過程中出現嚴重藥品不良反應的高風險因素,能夠有效提高對藥品風險的管理效率,從而使醫生能夠更佳合理的用藥[5-8]。

在本次研究中可以發現血液系統損傷患者發生嚴重藥品不良反應占比較高,其次是肝膽系統損傷、內分泌系統損傷疾病,相比于全身性損傷、消化系統損傷、中樞系統損傷、營養障礙、皮膚損傷、心血管疾病、呼吸系統異常以及泌尿系統損傷等疾病占比較高;相關病例發生不良反應時涉及到的藥品種類主要包括抗腫瘤類藥物、抗結核病藥物等,使用抗腫瘤類藥物、抗結核病藥物進行治療的嚴重藥品不良反應患者占比相對于抗菌類藥物、內分泌系統藥物、抗病毒類藥物、中藥制劑、血液系統藥物、神經系統藥物、呼吸系統藥物、泌尿系統藥物、心血管系統藥物、營養保健藥物、消化系統藥物等較高;通過靜脈滴注的嚴重藥品不良反應發生率高于口服、靜脈注射、外用以及灌注等給藥方法;通過醫院及時救治,不良反應好轉率較高。為了能夠有效減少患者嚴重藥品不良反應發生情況,醫生在治療過程中需要對患者進行周密檢查,在用藥前需詳細詢問病史以及是否存在嚴重藥品不良反應發生史,在選擇藥物過程中,盡可能選擇副作用小的、不良反應少以及對患者機體損傷小的藥物,避免選擇在使用過程中對患者病變器官有損傷的藥物[9,10]。同時,醫生在給藥過程中,需要詳細了解各種藥物的相互作用機理,避免藥物在使用過程中發生反應,產生沖突,造成患者出現嚴重藥品不良反應[11]。另外,在給藥過程中要從小劑量開始使用,避免劑量過猛造成不良反應。同時,還需要根據患者的表現合理加減用藥,必要時需要停止用藥,做好藥物監控,制定相關的應急預案。

綜上所述,患者發生嚴重藥品不良反應與臨床疾病、藥品種類以及給藥途徑等因素有關,通過及時治療能夠有效提高患者嚴重藥品不良反應好轉率。因此,通過定期分析嚴重藥品不良反應病例相關情況,能夠為醫生提供用藥參考意見,加強藥品使用管理,避免出現藥物使用風險。