顳下頜關節(jié)強直的診治方案:基于上海交通大學醫(yī)學院附屬第九人民醫(yī)院顳下頜關節(jié)中心的經(jīng)驗

何冬梅,楊 馳

上海交通大學醫(yī)學院附屬第九人民醫(yī)院口腔外科,上海交通大學口腔醫(yī)學院,國家口腔醫(yī)學中心,國家口腔疾病臨床醫(yī)學研究中心,上海市口腔醫(yī)學重點實驗室,上海 200011

顳下頜關節(jié)強直是顳下頜關節(jié)內(nèi)出現(xiàn)纖維性或骨性粘連而導致關節(jié)活動度減小的病變,以張口受限為特點,如發(fā)生在生長發(fā)育期,會導致牙頜面畸形,表現(xiàn)為咬合紊亂、面部偏斜和/或后縮等,嚴重的還可能引起阻塞性睡眠呼吸暫停(obstructive sleep apnea,OSA),是影響患者張口、進食、語言等生活質(zhì)量的難治疾病。引起顳下頜關節(jié)強直的原因有感染、外傷、自身免疫性疾病等。隨著抗生素的廣泛應用,目前以外傷為其發(fā)生的主要原因。顳下頜關節(jié)強直的診斷包括臨床和影像學檢查,手術治療是主要手段,雖然方法多樣但是仍然存在復發(fā)問題。本文在回顧國內(nèi)外文獻的基礎上,介紹上海交通大學醫(yī)學院附屬第九人民醫(yī)院(以下簡稱上海九院)口腔外科顳下頜關節(jié)中心的診治經(jīng)驗,以期為國內(nèi)同行提供參考。

1 顳下頜關節(jié)強直的分類與診斷

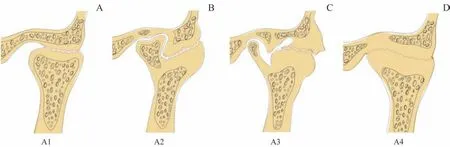

關節(jié)強直的分類以往根據(jù)組織病理學成分簡單地分為纖維性強直、骨性強直和混合性強直。1986 年,SAWHNEY[1]根據(jù)X 線體層片和術中所見,按照骨球的大小范圍將關節(jié)強直分為4 種類型,但是由于X線片的影像重疊和清晰度問題,對關節(jié)整體情況及其與周圍結構的關系缺乏全面了解。CT 的出現(xiàn)和應用特別是冠狀重建,明確了骨球內(nèi)側是否存有髁突及其與周圍解剖結構的關系。1998 年NITZAN 等[2]發(fā)現(xiàn)強直骨球內(nèi)側存在移位的髁突。2002 年EL-HAKIM等[3]根據(jù)骨球與頜內(nèi)動脈及顱底的關系提出關節(jié)強直的分類。2006 年上海九院楊馳團隊根據(jù)CT 冠狀重建上是否存在髁突結構及大小進行關節(jié)強直的分類,并通過對124 側關節(jié)強直的CT 冠狀重建研究發(fā)現(xiàn),75%的骨球內(nèi)側存在髁突結構[4]。楊馳團隊于2008年又增加了伴發(fā)頜骨畸形、咬合關系紊亂和呼吸道結構紊亂的分類,命名為ADMB分類[5]。

A (ankylosis) 代表關節(jié)強直的程度,分為:A1、A2、A3、A4 類(圖1)。A1 類為纖維性強直,無關節(jié)骨折或僅有髁突微骨折。A2、A3 類強直均由髁突骨折引起,關節(jié)外側發(fā)生骨性或纖維性融合,內(nèi)側有關節(jié)附件。其中,A2類內(nèi)側移位髁突的內(nèi)外徑≥1/2 正常髁突的內(nèi)外徑;A3 類內(nèi)側移位髁突的內(nèi)外徑<1/2 正常髁突的內(nèi)外徑。A4 類由損傷或感染引起,不含或幾乎不含附件,僅有骨融合。

圖1 顳下頜關節(jié)強直的分類Fig 1 Classification of temporomandibular joint ankylosis

D (deformity of jaw) 代 表 頜 骨 畸 形,分 為D0~D3 級。D0 為無頜骨畸形;D1 為僅有下頜骨畸形,無上頜骨畸形;D2 為既有下頜骨畸形,又有上頜骨畸形,但是程度較輕;D3 為上、下頜骨畸形,程度較重。

M(malocclusion)代表咬合關系紊亂,與相應的頜骨畸形對應。M0(D0)為無因強直引起的咬合關系紊亂;M1(D1)為因下頜骨的改變引起的咬合關系紊亂,以及因上、下頜骨的改變和牙列紊亂共同引起的咬合關系紊亂;M2(D2)程度較輕;M3(D3)程度較重。

B(breathing disorders)代表呼吸道結構紊亂。B0 為無呼吸道結構紊亂;B1 為有因強直引起的鼾癥;B2為有因強直引起的OSA。

盡管此后又有學者根據(jù)骨球內(nèi)是否存在間隙帶[6]以及MRI上關節(jié)盤的情況[7]進行分類改良和補充,但無論哪種分類都可以按照骨球內(nèi)側是否存在移位的髁突分為2 種類型:即有內(nèi)側移位髁突結構和無內(nèi)側移位髁突結構的關節(jié)強直。治療需要結合關節(jié)強直本身的分類以及伴發(fā)的牙頜面畸形和呼吸道結構紊亂情況、患者的年齡等選擇最佳手術方法,制定全面的治療方案以恢復患者的功能和外形,并防止復發(fā)。

2 顳下頜關節(jié)強直的手術治療

手術治療包括強直骨球的切除、關節(jié)重建和繼發(fā)頜骨畸形的矯正。手術治療以盡可能保存關節(jié)附件、恢復關節(jié)功能、糾正牙頜面畸形和呼吸紊亂為治療目標,根據(jù)有無髁突結構及其大小選擇關節(jié)成形術或關節(jié)重建術。關節(jié)強直繼發(fā)頜骨畸形的手術包括Le Fort Ⅰ型截骨術、矢狀劈開截骨術(sagittal split ramus osteotomy,SSRO)、頦成形術等。

2.1 顳下頜關節(jié)強直的關節(jié)手術

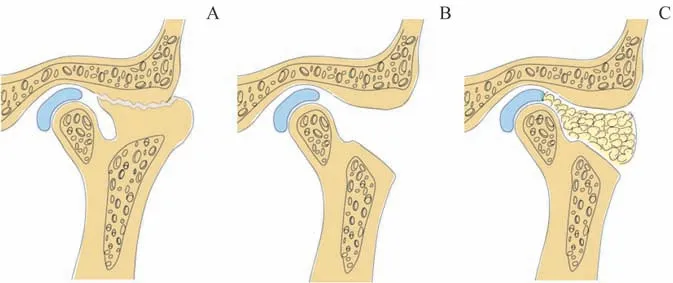

2.1.1 關節(jié)成形術 關節(jié)成形術包括單純間隙成形術、間置物關節(jié)成形術和外側間隙成形術。單純間隙成形術已不單獨使用,而是與間置物關節(jié)成形術或關節(jié)重建術聯(lián)合使用。間置物關節(jié)成形術主要采用自體組織如顳筋膜脂肪瓣、腹部或其他部位游離脂肪、頰脂墊等代替關節(jié)盤填塞關節(jié)間隙;異體材料由于排斥反應已較少應用[8-11]。上海九院楊馳團隊的研究[4]表明,采用咬肌瓣填塞間隙的復發(fā)率為17.6%,顳筋膜脂肪瓣為2%,腹部脂肪為0。外側成形術是目前用于保留骨球內(nèi)側髁突結構(內(nèi)外徑≥1/2正常髁突的內(nèi)外徑)的主要手術方式,由NITZAN 等[2]于1998年提出,具體方法為僅切除關節(jié)外側粘連的骨球,保留內(nèi)側完好的髁突及關節(jié)盤,但是存在復發(fā)現(xiàn)象。上海九院楊馳團隊自2006 年提出采用顳筋膜脂肪瓣或腹部游離脂肪填塞外側去骨后的間隙,以消滅死腔、減少復發(fā)(圖2)。通過對82 側外側成形術后的隨訪發(fā)現(xiàn),單純外側成形術的復發(fā)率為36.4%,脂肪填塞后復發(fā)率顯著降低[12]。之后也有報道[13]證實了外側截骨間隙進行脂肪充填的必要性。外側骨球去除后,保留的內(nèi)側髁突不僅可以行使正常的關節(jié)功能,在兒童和青少年中還具有生長改建能力。上海九院楊馳團隊的隨訪研究[14]表明,青少年患者外側成形術后髁突直立生長改建,面部偏斜有所緩解,這一發(fā)現(xiàn)也被后續(xù)的研究所證實[15]。外側成形術的難點在于內(nèi)側移位的髁突位于骨球內(nèi)側無法直視,且距離顱底和外耳道較近,手術時容易造成損傷。為此,上海九院楊馳團隊采用計算機輔助設計,在術前明確內(nèi)側移位髁突與骨球和顱底的位置關系,測量骨球厚度,并通過導航[16]或者3D 打印的數(shù)字化導板輔助截骨[17],從而避免了損傷顱底和骨球內(nèi)側的髁突,提高了手術的安全性和準確性。然而,外側成形術不適用于殘余髁突頭過小的關節(jié)(直徑<1/3正常髁突頭),且雙側手術后由于下頜支高度的降低,有術后開 的可能,需要進一步正畸或正頜治療[12]。

圖2 外側間隙成形術手術過程示意圖Fig 2 Schematic diagram of lateral gap arthroplasty operation process

2.1.2 關節(jié)重建術 關節(jié)重建術是在徹底去除強直骨球之后采用自體骨移植、人工關節(jié)重建和牽引成骨進行關節(jié)重建的手術,以恢復下頜支的高度和關節(jié)功能。無論采用哪種方法,在截骨間隙內(nèi)充填脂肪可以有效防止異位成骨而導致的強直復發(fā)[18]。

自體骨移植包括肋骨肋軟骨移植、冠突移植、胸鎖關節(jié)移植和下頜支后緣垂直截骨上推。

肋骨肋軟骨移植自20 世紀20 年代由GILLIES[19]最早提出后,是現(xiàn)在使用最廣泛的自體組織移植技術。其優(yōu)點包括:①具有內(nèi)在生長潛力,近似于髁突生長中心,可以促進生長期患者下頜骨的發(fā)育。②組織結構和生理學上都與下頜骨髁突相似,可塑性強,植入后可適應關節(jié)面的功能。③為翼外肌的再附著提供了機會,有利于下頜骨的前伸和側向運動。④無排異反應,且可形成永久性骨結合,在功能上形成生物改建。⑤供肋區(qū)并發(fā)癥少,肋骨可再生。⑥價格低廉,經(jīng)濟實用。其缺點在于:①需要開辟第二術區(qū)取骨,增加額外損傷。②遠期效果不穩(wěn)定,有吸收、生長欠佳或過度生長現(xiàn)象。③強直容易復發(fā)。文獻報道復發(fā)率為3.6%~23.5%。④45 歲以上骨髓質(zhì)量退化,移植易吸收而不適宜使用[20-21]。上海九院楊馳團隊的隨訪表明,單純肋骨移植的復發(fā)率較高(40%),采用顳筋膜脂肪瓣填塞截骨間隙顯著降低了復發(fā)率;對于生長期患者,肋骨移植具有一定的生長潛能,但也有可能出現(xiàn)過長和吸收造成關節(jié)間隙減小而導致的復發(fā)[4,22-23]。同時提出肋骨移植成功的關鍵是:①要有足夠的長度,最好達下頜角水平,以減少應力和吸收。②肋軟骨的長度在兒童應少于5 mm,以防止肋骨過長。③采用6 孔小鈦板和至少3 個以上長螺釘,穿過下頜支頰舌側骨板進行雙皮質(zhì)固定,以增加移植骨的穩(wěn)定性。④截骨間隙使用顳筋膜脂肪瓣和(或)游離脂肪填塞,以預防復發(fā)。⑤可以在術中和術后使用后牙增高板,減輕移植骨負荷,防止肋骨吸收。

自體冠突移植髁突再造最早由洪民等[24]報道,該方法治療關節(jié)強直的優(yōu)點是無需開辟第二術區(qū),在強直骨球去除后將附近的冠突切取移植,變廢為寶[25]。但是與肋骨肋軟骨移植相比,游離移植的冠突缺乏軟骨結構和生長潛能,容易吸收,也有較高的復發(fā)率[26-27]。上海九院楊馳團隊的隨訪研究也證實了上述現(xiàn)象[28]。雖然可以采用帶顳肌蒂的冠突移植降低骨吸收率,但是手術相對復雜[29]。

胸鎖關節(jié)移植由SNYDER 等[30]于1971 年報道,其優(yōu)點是存在關節(jié)盤和軟骨,在組織學和解剖學上和顳下頜關節(jié)相像,皮質(zhì)骨與松質(zhì)骨豐富,利于移植,可作為生長中心,也可用于年齡較大的患者。缺點是手術相對復雜,對供區(qū)的損傷較大,且有損傷大血管及術后骨折的風險,因此臨床應用較少。胸鎖關節(jié)移植與肋骨肋軟骨移植效果比較,在骨生長及關節(jié)功能方面肋骨肋軟骨移植都優(yōu)于胸鎖關節(jié)移植[31-34]。

下頜支后緣垂直截骨上推是在下頜支后緣垂直截骨或L型截骨并滑動重建下頜骨髁突,其優(yōu)點是保留了滑行骨塊的血供[35],但是不能大范圍延長下頜支。

在上述自體骨移植關節(jié)重建的方法中,我們推薦肋骨肋軟骨移植,特別是對于生長期患者;對于成人患者我們推薦下述穩(wěn)定不吸收的人工關節(jié)重建。

人工關節(jié)重建使用的人工關節(jié)由超高分子聚乙烯關節(jié)窩和鈷鉻鉬合金下頜支或鈷鉻鉬+鈦合金下頜支組成,分為標準型和個體化2 類產(chǎn)品[36]。自20 世紀90 年代材料設計成熟并開始使用以來,已經(jīng)成為關節(jié)重建的重要方式。與自體骨移植相比其優(yōu)點是:無需開辟第二供區(qū),假體穩(wěn)定不吸收,可以有效維持手術的截骨間隙,咬合關系穩(wěn)定;配合腹部游離脂肪充填截骨間隙,大大減低了關節(jié)強直的復發(fā),特別適合復發(fā)患者使用。缺點是無生長能力,為異體材料,可能存在排斥反應及金屬疲勞、斷裂等;且價格昂貴,難以在顳下頜關節(jié)強直發(fā)病率較高的貧困地區(qū)推廣使用。MERCURI 等[37]于2002 年首先報道使用個體化人工關節(jié)治療關節(jié)強直。2016 年WOLFORD 等[38]報道了個體化人工關節(jié)及自體脂肪移植治療關節(jié)強直的效果。上海九院楊馳團隊采用標準型人工關節(jié)治療關節(jié)強直,通過計算機輔助設計和導板制作指導截骨、骨修整和假體安裝,提高了手術的安全性和準確性,增加了患者的張口度和下頜運動功能,并且可以同期糾正關節(jié)強直繼發(fā)的頜骨畸形,效果穩(wěn)定[39-42]。

2.1.3 牽引成骨術 由STUCKI-MCCORMICK等[43]于1999年首先將牽引成骨技術應用于顳下頜關節(jié)強直的治療,在切除骨球完成間隙成形后,于下頜支后緣做L型截骨,安放牽引器垂直牽引逐漸完成下頜支延長重建。牽引成骨可以有效增加成骨量,避免植骨,延長下頜骨及其軟組織,同時解決頜骨畸形和OSA。但缺點是治療周期長,需要二次手術取出牽引器,重建的成人髁突有一定的吸收和關節(jié)強直復發(fā)[44-46],牽引區(qū)的軟組織瘢痕也增加了后期治療的難度。對于下頜支和體部嚴重骨發(fā)育不足伴有OSA的患者,可以采用雙向牽引同期治療顳下頜關節(jié)強直及繼發(fā)的頜骨畸形,改善睡眠呼吸障礙[47-49]。

以上關節(jié)重建方法各有優(yōu)缺點[50-52],需要根據(jù)患者的具體情況做出選擇。生長期患者我們推薦肋骨肋軟骨移植,成人患者建議人工關節(jié)重建,下頜骨嚴重短小并伴有OSA的患者建議牽引成骨術。

2.2 顳下頜關節(jié)強直繼發(fā)頜骨畸形的手術

生長期出現(xiàn)關節(jié)強直會影響頜骨發(fā)育,導致面部畸形,表現(xiàn)為下頜偏斜、后縮、雙頜前突(鳥嘴)等,嚴重者可引起OSA。在強直骨球切除恢復關節(jié)功能之后,根據(jù)牙頜面畸形程度可以分期也可以同期進行正頜手術糾正頜骨畸形[53-55]。上海九院楊馳團隊采用肋骨肋軟骨移植、牽引成骨術和人工關節(jié)進行關節(jié)重建的同時延長下頜骨,配合Le Fort Ⅰ型截骨、下頜支矢狀劈開截骨術以及頦成形等手術實現(xiàn)關節(jié)強直和頜骨畸形的同期治療,效果滿意[22-23,39-42]。對于兒童患者,我們采用肋骨肋軟骨移植,通過術前設計制作數(shù)字化板并術中應用,實現(xiàn)了關節(jié)強直和頜骨畸形的同期治療[22-23]。對于成人患者,我們采用肋骨肋軟骨移植、牽引成骨術或人工關節(jié),配合正頜手術同期或分期完成頜骨畸形的矯正,其中人工關節(jié)+Le Fort Ⅰ型截骨可以實現(xiàn)頜骨的逆時針旋轉,有效糾正下頜后縮畸形并擴大氣道,緩解OSA[40,42]。需要注意的是,肋骨肋軟骨移植、人工關節(jié)和矢狀劈開截骨術延長下頜骨的幅度在1 cm 以內(nèi),1 cm 以上需要大幅度延長下頜骨的應采用牽引成骨術或倒L型截骨+植骨[53]。選擇同期還是分期手術,需要根據(jù)牙頜面畸形的嚴重程度和牙齒的代償情況等決定。對于嚴重頜骨畸形和咬合紊亂的患者建議分期手術,先解除關節(jié)強直,恢復張口度,然后正畸治療去除牙齒代償,最后正頜手術糾正頜骨畸形。對于關節(jié)外側間隙成形的患者建議分期正頜手術,以免髁突折斷。在關節(jié)強直的診斷和手術方案制定和手術過程中,采用數(shù)字醫(yī)學技術進行術前設計、術中導板應用可以極大地提高手術的準確性和安全性[22-23,40-42]。

2.3 顳下頜關節(jié)強直的治療程序和手術成功的關鍵點

參考KABAN 等[56-57]提出的關節(jié)強直治療方案,上海九院楊馳團隊的臨床治療程序是:①根據(jù)有無可保留的髁突結構選擇外側間隙成形術或間隙成形術+自體骨移植或人工關節(jié)重建術。②患側冠突切除。③如果通過第1、2 步未獲得>35 mm 的最大開口度或達到健側關節(jié)脫位運動時的位置,則切除對側冠突。④顳筋膜脂肪瓣或腹部等皮下脂肪游離移植充填截骨間隙。⑤繼發(fā)頜骨畸形的同期或分期行正頜外科手術,根據(jù)情況可選擇牽引成骨術、自體骨移植或人工關節(jié)重建延長下頜骨。

由于關節(jié)強直容易復發(fā),無論采用哪種方法,術后均有一定程度的復發(fā)率,與手術方法、患者的年齡和易感性,以及術后的康復性治療開口訓練有關。特別是兒童患者生長旺盛,成骨能力很強,更應重視關節(jié)強直復發(fā)。上海九院楊馳團隊根據(jù)臨床經(jīng)驗提出手術治療成功的關鍵是:①形成充分的截骨間隙。關節(jié)窩和下頜支斷端的距離在15 mm 以上(間隙成形術至少20~25 mm[18]),特別是內(nèi)側去骨要充分,間隙太小容易復發(fā)。②間隙內(nèi)要采用脂肪充填死腔,防止異位成骨。③兒童患者建議去除骨球內(nèi)側的骨膜。④有效維持截骨間隙。人工關節(jié)最穩(wěn)定,自體骨移植需要考慮吸收導致的截骨間隙縮小,可采用后牙增高的合墊維持植骨高度[22]。手術后需要注意的是,持續(xù)張口訓練1 年以上可以有效預防關節(jié)強直。對于易復發(fā)患者術后可以采用小劑量放射治療(10~20 Gy)預防復發(fā)[58-59]。我們的隨訪發(fā)現(xiàn),外側成形術的復發(fā)率是14.6%,肋骨移植為23.5%[4],人工關節(jié)重建為3.8%。對于復發(fā)患者,成人建議手術切除骨球后行人工關節(jié)重建[55],兒童患者可以采用肋骨移植或間隙成形術保持20 mm 以上間隙,待生長發(fā)育結束后再行關節(jié)重建。

綜上所述,顳下頜關節(jié)強直要根據(jù)患者的病因和病程,以及臨床檢查和影像學(特別是CT冠狀重建的分類)作出診斷;根據(jù)有無髁突殘余及殘余大小、是否繼發(fā)頜骨畸形等選擇合適的手術方法(關節(jié)成形術或關節(jié)重建術,正頜手術),以恢復關節(jié)功能和面部外形,糾正OSA。手術中注意關鍵點以預防強直復發(fā)和手術并發(fā)癥。手術后配合張口訓練等進一步康復治療。

致謝感謝上海交通大學醫(yī)學院附屬第九人民醫(yī)院口腔外科劉小涵醫(yī)師為本文繪圖。

利益沖突聲明/Conflict of Interests

所有作者聲明不存在利益沖突。

All authors disclose no relevant conflict of interests.

作者貢獻/Authors'Contributions

文章由何冬梅撰寫,楊馳修改。所有作者均閱讀并同意了最終稿件的提交。

The manuscript was drafted by HE Dongmei and revised by YANG Chi.All the authors have read the last version of paper and consented for submission.

·Received:2022-03-02

·Accepted:2022-06-12

·Published online:2022-06-28