基于多模態感知的危險廢物環境風險評估與預警研究

方文,劉正,黃玉潔,畢軍*

(1.南京大學環境學院 污染控制與資源化研究國家重點實驗室,江蘇南京 210023;2.南京信息工程大學大氣環境與裝備技術協同創新中心,江蘇南京 210044)

引言

隨著我國工業化與城市化進程的加快,近年來我國危險廢物(以下簡稱“危廢”)的產量呈現快速增長的趨勢[1],近五年的增長率約為15%~22%[2]。危廢具有毒性、腐蝕性、易燃性、反應性和感染性[3],可能對環境造成嚴重危害,進而產生環境風險。2021年5 月25 日,國務院辦公廳印發的《強化危險廢物監管和利用處置能力改革實施方案》提出危廢管理的總體要求為“堅持精準治污、科學治污、依法治污,以持續改善生態環境質量為核心,以有效防控危廢環境與安全風險為目標”,明確了危廢環境風險防范的重要性。

近年來,我國危廢環境事件的發生造成了一定的環境風險[4]。危廢環境風險的精確評估和實時預警是防止重大危廢環境風險事件發生的重要前提[5]。然而,危廢處理的全過程包括產生、收集、貯存、利用處置多個環節,流轉鏈條長、處理技術多元[5]、污染特性差異顯著[6],導致風險因子復雜[7],極大地增加了環境風險評估和預警的難度。

對危廢流轉全過程中的物品狀態和環境信息進行多維度感知,是實現危廢環境風險評估和預警的重要基礎。隨著我國危廢流轉全流程信息化建設的推進[8,9],部分物聯網技術與設備已經被應用于危廢全過程狀態的感知,如使用衛星定位危廢的空間位置信息、利用射頻識別(RFID)技術獲取危廢的品類信息等。然而,單一的感知信息并不能滿足危廢環境風險評估和預警的需求。因此,構建基于多模態感知的環境風險評估與預警系統是危廢環境風險防范領域的重要內容。

1 危險廢物全過程感知信息

基于多模態感知的環境風險評估與預警系統首先要進行危廢全過程感知信息的采集和多模態感知數據的融合,具體是指利用多種感知技術與設備,例如RFID[10,11]、物性型傳感器[12,13]、衛星定位[14]、遙感[15]等,按照設定的協議,將危廢全過程中各種虛擬“物件”與互聯網連接起來,進行信息的相互傳輸,從而實現對危廢的智能化跟蹤、監控。基于危廢環境風險評估的需求,多模態感知數據的類型主要包括基礎信息、環境要素、空間信息三類。

1.1 基礎信息感知

危廢的基礎信息感知包括兩個方面:一是危廢的品類信息感知,二是危廢的狀態感知。現有危廢的品類信息感知主要通過條形碼/二維碼技術實現,即基于條碼識讀器讀取條形碼/二維碼包含的危廢相關信息,主要包括危廢類別、數量、所屬單位、流轉節點等關鍵參數信息,并將信息傳輸到計算機上。然而,由于條形碼需要進行視距讀取,讀取效率低且無法進行實時監測。因此,近年來RFID 技術被更廣泛地應用于危廢的感知。RFID 技術是批量識別危廢品類信息的重要手段,由RFID 閱讀器、電子標簽及應用軟件系統三個部分構成,通過RFID 閱讀器與電子標簽之間進行遠距離、非接觸式的數據通信,將數據傳導到軟件系統中,達到識別目標、分析數據的目的。危廢狀態的感知主要是通過視覺傳感器監測危廢的實時狀態,包括危廢是否發生傾倒或泄漏、是否按規定存放、有無異常人員進入危廢貯存區域等。現有應用大多在危廢風險管控關鍵節點,如危廢貯存倉庫、危廢運輸車輛等,通過安裝視覺傳感器,進行實時圖像的采集。

1.2 環境要素感知

環境要素感知是通過相關傳感器設備,主要指物性型傳感器(即通過傳感器本身材料敏感性的物理變化實現信號的轉換,包括溫度、壓力、濕度、濃度等),對危廢所處環境的相關物理、化學要素進行采集,如壓力傳感器、溫度傳感器、煙氣傳感器等。由于不同危廢的風險特性差異顯著,對于環境要素的敏感度不同,因此須根據所存儲、運輸、處理的危廢類型和特點安裝不同的物性傳感器。例如,針對易燃易爆危廢的貯存裝置或運輸車廂,需安裝溫度與壓力傳感器,實時采集溫度與壓力信號。

1.3 空間信息感知

危廢流轉全過程的空間信息感知包含兩個方面:一方面是對危廢運輸車輛的實時位置信息的采集;另一方面是對相關空間地理數據的采集。衛星定位是危廢運輸車輛實時位置信息采集的常用手段,主要用于危廢的轉移運輸環節[7],通過運輸人員的手機終端或者危廢運輸車輛車載衛星定位設備,獲取運輸車輛的行動軌跡。空間地理數據的采集則是利用遙感衛星[16]、高分辨率衛星[17]、無人機設備[18]對危廢產生、轉移運輸、處置利用等相關場所的空間遙感圖像、近地面圖像或是熱圖像等圖像信息進行采集。

2 危險廢物流轉全過程多模態感知數據的融合

多模態感知數據融合是指將不同信息來源的數據在一定準則下加以分析、調整,以形成相對完整、一致、準確的描述或表征[19]。隨著傳感器技術的廣泛使用,現行交互系統面臨傳輸時延增加,信息來源復雜、計算資源緊張等諸多問題,造成決策精度和時間效率的下降。面對這些問題,多模態數據融合主要從提升運算效率,解決數據特征異構的角度出發,進行數據診斷、清洗與信息提取。

2.1 感知數據的自適應診斷、清洗與重構

多模態感知數據的融合首先需要對危廢感知數據進行分類與整合,利用深度學習的相關算法,對數據質量的準確性、一致性、完整性方面進行建模,去除掉冗余、不可靠的數據,實現數據的篩選與重構。

首先,基于數據的周期波動規律,將數據進行區間分類,并按照數據的概率分布特征設定其閾值范圍,開展數據的初步篩選。之后,充分挖掘數據的時空變化規律,識別離群數據的特征參數,采用基于孤立森林異常數據識別等模型對危廢數據的離群點進行精細化剔除。最后,針對剔除的異常數據進行數據集補償,使用具有高維模式識別能力的機器學習模型,如最小二乘支持向量機(LSSVM)進行數據重構。

2.2 感知信息的分析與現象描述

在完成數據的篩選與重構后,需要通過對多源信息進行匯總、分析,借助GIS 平臺、數據挖掘、機器學習、衛星識別、聚類分析等方法,進行準則判斷或現象描述,為環境風險評估及預警提供相應的服務與決策信息。

本研究按照所感知信息的種類,將所獲取的危廢感知數據分為字段數據與圖像數據,并針對這兩類數據,利用不同的分析方法對危廢狀態進行描述。

危廢相關的字段數據主要分為文本數據與數值數據(包含整數、浮點數、十進制數等)。文本數據屬于非結構化數據,缺乏機器可理解的語義且無特定形式,需要先進行文本的預處理,預處理的過程包括構建本體字典、文本分詞、詞性標注等,對文本特征進行修剪;然后將文本表示成計算機可處理的形式,利用正則表達法、語義框架模型、嵌入式向量模型等方法,實現文本的特殊表示;最后在文本經過預處理和表示環節后,基于機器學習方法,進行文本的聚類、分類,采用邏輯回歸、K 近鄰法、貝葉斯網絡、決策樹法、循環神經網絡等開展文本的挖掘,提取有價值的信息。文本數據一般應用于知識圖譜、情景數據庫構建等。

危廢相關的圖像數據包含視頻與圖片數據,主要來自視覺傳感器、攝像頭、衛星遙感影像等。視頻圖像處理主要包括目標檢測、圖像分割和圖像識別。目標檢測主要應用在背景中檢測目標,如危廢場所安全帽檢測、易爆品區域越界檢測等;圖像分割是像素級的目標檢測,能夠精準地定位到目標在圖像中的像素位置;圖像識別是對整個圖像的內容進行識別,如在相關應用場景上應用人臉識別,對危險廢物進行物體識別等。根據危廢流轉全流程各環節場景的差異采用不同視頻數據處理方法,如駕駛行為檢測,通過對人臉圖像特征的處理,判定是否存在疲勞駕駛現象,同時可對駕駛人員的駕駛行為進行預警,如抽煙、手脫離方向盤等;煙火檢測,通過對視頻信號的實時處理分析,可在視頻火災圖像出現的幾秒之內就能在圖像上發現火焰或煙霧,同時發出火災報警信號。

3 危險廢物的環境風險評估與預警

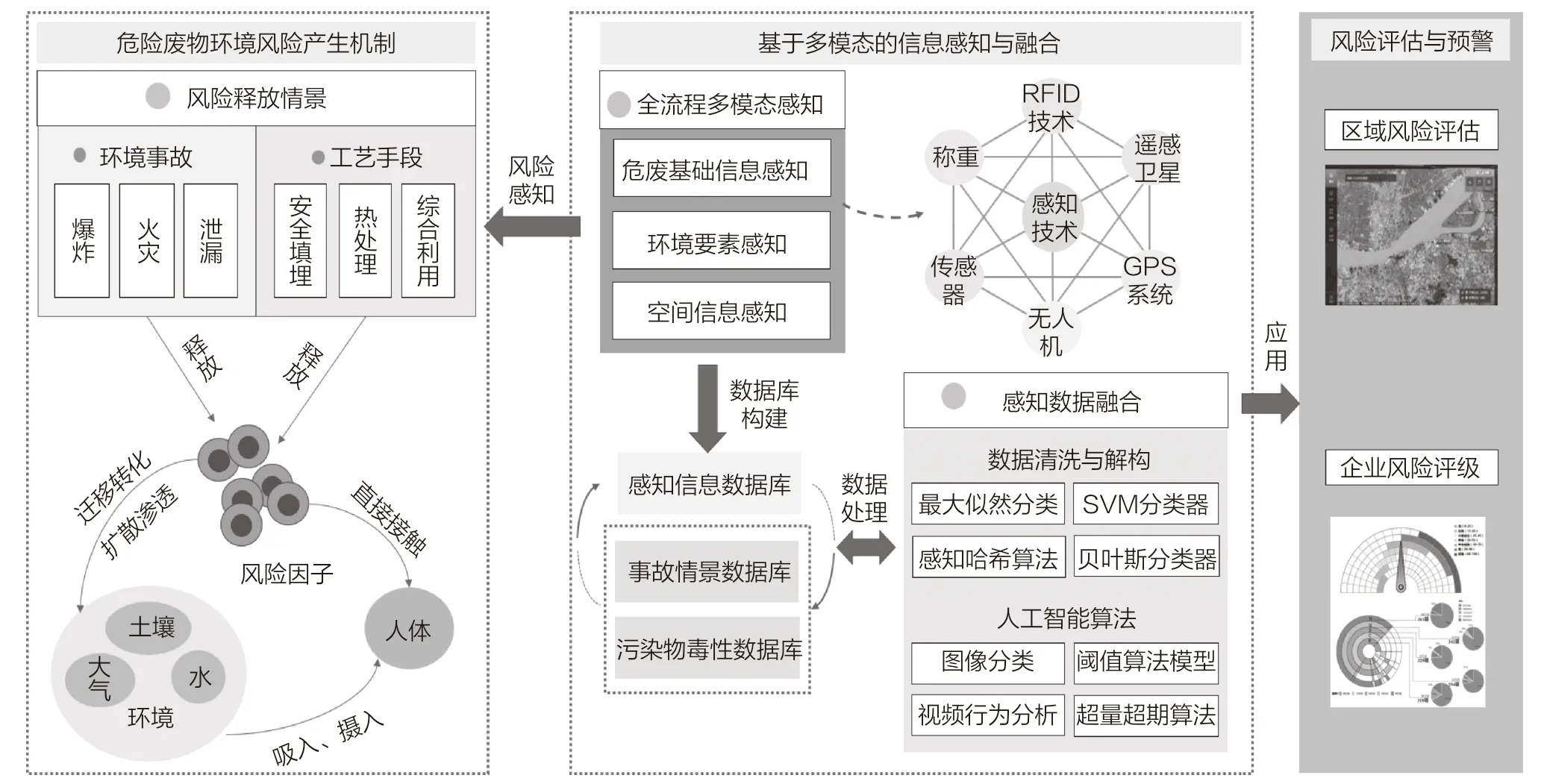

在利用多模態感知技術進行數據采集與融合后,基于提取的信息進行危廢環境風險評估與預警。該部分主要探討危廢環境風險的內涵和評估方法,以及如何利用多模態感知的信息進行風險評估與預警。

3.1 危險廢物全過程的環境風險

根據環境風險的產生原因,可將危廢的環境風險分為兩類:第一類為突發型環境風險,由于危廢全過程的操作不合理以及違法行為(如非法傾倒)造成環境事故,如燃燒、爆炸等,進而造成危廢的泄漏和污染物在環境中的遷移轉化;第二類為累積型環境風險,在危廢合法合規的處置利用過程中,由于技術手段、工藝類型等自身特點,導致污染物的釋放,造成相應的環境和人體健康風險。

針對突發型環境風險,風險因子的無序釋放大多與人員操作失誤、企業管理水平不足有關,如危廢在非法堆放的過程中污染物隨著降雨向土壤、水體遷移,造成附近區域嚴重的環境風險。由于危廢管理的對象復雜、流程廣泛、手段多樣,造成了該類環境風險較高的不確定性,增加了評估與預警的難度。由于多模態感知能夠實時獲取危廢全過程的多維度數據,可以有效解決風險評估中的不確定性問題。因此,基于多模態感知的風險評估主要是針對突發型環境風險開展,旨在提前預測危廢突發性環境事故的發生概率,耦合事故的環境損害結果,評估風險并進行預警。

3.2 危險廢物環境風險的評估與預警方法

首先,構建環境風險事件的致因網絡,識別關鍵致因要素。針對特定的危廢突發型環境風險事件,如泄漏、爆炸等,通過文獻及歷史數據調研,分析危廢環境事故的風險源、事故發展路徑、風險防范節點等方面的信息,進一步地采用故障樹[20,21]、決策樹[22]、Bow-Tie[23,24]等方法建立風險致因網絡。根據該致因網絡中的節點要素,包括人員操作、儀器設備、環境條件、管理水平等,以節點對風險事件發生概率的影響水平作為篩選原則,結合歷史事件中不同致因要素的發生頻次以及專家意見,篩選關鍵致因要素,并圍繞這些關鍵要素,開展多模態的感知數據采集。

第二,利用多模態感知數據和算法模型,對關鍵致因要素和節點的狀態進行判斷。例如,針對危廢貯存是否合規的關鍵節點,基于貯存危廢的基礎信息感知,結合超期超量算法模型,判斷該節點的狀態。具體來說,以管理辦法規定的危廢貯存時間及相關企業的核定貯存量為依據構建模型,將感知的危廢基礎信息如危廢入庫時間、危廢重量、危廢種類等作為參數輸入模型,判斷貯存危廢是否逾期、超量等。針對運輸車輛是否正常行駛的節點,可以使用空間信息感知,結合停留時間閾值模型進行判斷,分析危廢運輸車輛是否進行了非正常停留。歸納來說,需要依據關鍵致因要素的信息需求,進行算法模型的構建,通過多模態感知數據的信息提取,判斷關鍵節點所處狀態及相應概率。因此,針對節點狀態判斷的算法模型的準確性是決定風險評估預警精準度的關鍵。在算法模型的效果評估方面,需要進行現場實驗驗證。例如,針對貯存場所是否有不合規操作的判斷,可以在視頻監控的范圍內進行一些人為干預的操作,檢驗圖像視頻識別算法的準確性,并基于人為干預實驗的結果進行模型算法優化。

第三,根據節點的狀態,計算風險事件的發生概率,進一步耦合事故的損害結果,評估風險并進行預警。基于構建的風險事件致因網絡,采用貝葉斯網絡[25]或者決策樹的方法[26],構建不同節點狀態下風險事件的概率預測模型。同時,依據國家的相關導則,如《化工企業定量風險評價導則》等,進行損害后果計算,綜合概率和后果得到環境風險水平并進行預警。

圖1 危險廢物全流程環境風險評估與預警

4 多模態融合的危險廢物環境風險評估與預警案例

4.1 危險廢物貯存環節風險預警系統

危廢的不合理貯存與堆放是危廢產生環境風險的潛在原因。《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》第八十一條規定:“收集、貯存危險廢物,應當按照危險廢物特性分類進行”。然而,由于危廢種類復雜,從業人員專業知識有限,經常導致危廢混合貯存、超期貯存,造成嚴重的環境風險。

為有效防控危廢貯存的環境風險,本文結合多模態基礎信息感知與環境要素感知技術,提出了基于多源數據的危廢貯存環節風險預警系統。針對貯存過程環境風險的關鍵節點,包括危廢貯存數量、貯存品類、貯存合規性、貯存環境等,通過多模態感知技術進行狀態分析與判斷。包括利用RFID 技術獲取危廢的品類、數量、流轉等信息;利用稱重感知獲取危廢的重量信息;利用物性型傳感器采集危廢貯存環境的相關物理、化學要素;利用視覺傳感器感知貯存場景的行為信息。

首先,基于RFID 的動態實時數據采集,掌握危廢的基礎信息(來源、廢物代碼、化學成分、物理狀態、數量、重量)和特性參數(腐蝕性、浸出毒性、急性毒性、易燃易爆性、相容性等),并基于危廢相容性原則與分類存放原則,對危廢的裝卸過程、廠內運輸路徑、貯存區域和位置進行遠程控制和指導。同時,依靠重量傳感器對貯存場所不同危廢的數量進行更新與核實,結合超期算法和超量算法,對即將到達貯存期限和目標庫存量的廢物進行預警,降低企業超期超量貯存風險。此外,基于視覺傳感器進行危廢和場所的圖像采集,結合預先設置的機器學習算法自動判定危廢貯存的合規性,同時對人員的操作行為進行分析。基于危廢種類、形態、物化性質等特性,在危廢貯存裝置上安裝不同的物性型傳感器,對危廢貯存的環境參數(如溫度、濕度)進行實時監測,根據設定的各類參數閾值的算法模型,進行風險預警。

4.2 危險廢物非法傾倒高風險區域識別方法

非法傾倒是危廢環境風險擴散的重要源頭。當前,我國對于非法傾倒監管屬于事件驅動型的監管,大部分危廢非法傾倒事件是在造成惡劣后果或者監管部門定期巡查的過程中被發現,無法實現事前預警。為了提高監管效率,防范非法傾倒事件造成嚴重的環境風險,本文提出基于多模態的感知技術,針對非法傾倒風險的關鍵節點,包括車輛運輸軌跡、地理空間位置等,進行狀態分析與判斷,支持可能發生非法傾倒的高風險區域的識別,為縮小監管范圍、有效防范非法傾倒事件的發生提供輔助支撐。

對危廢非法傾倒風險區域識別主要運用了多模態的空間信息感知技術,包括基于衛星定位設備感知危廢的位置信息、基于遙感衛星獲取區域性遙感圖像、基于無人機或是高分辨率的近地面衛星圖像。首先,根據車載衛星定位裝置讀取危廢運輸車輛的實時位置,基于危廢的位置與行動軌跡數據,構建關于運輸車輛異常停留時間閾值的算法,標記車輛異常停留地點為可疑的非法傾倒區域。其次,由于部分危廢非法傾倒事件是由不受危廢管理部門監管的運輸企業或個人來完成的,無法通過衛星定位來獲取其位置信息。針對這種情況,本研究提出,采用空間地理數據進行分析,選擇合適的遙感衛星對整體區域內遙感圖像進行采集,通過不同遙感影像的光譜特征判斷該區域是否存在非法傾倒。基于與已知危廢非法傾倒區域光譜特征的近似程度為準則,通過分類算法(如最大似然分類)識別可能的非法傾倒點位。最后,針對高可疑的非法傾倒區域,使用無人機或者高分辨率衛星拍攝近地面圖像,提取相關圖像特征,利用計算機視覺算法(如感知哈希算法)對比不同時間點的圖像特征,最終判斷危廢運輸車輛異常停留區域是否發生了非法傾倒,或者通過圖像分類算法(如SVM 分類器),將拍攝的圖像與已知的非法傾倒場所的圖像進行對比,對圖像進行自動分類,判斷危廢非法傾倒的區域。

5 小結與展望

隨著我國工業化的持續推進,危廢的產量呈現快速增加的態勢,造成潛在的環境風險,構建危廢全過程的環境風險評估與預警系統,是防范化解危廢環境風險的重要內容。針對危廢環境風險較高的復雜性和不確定性,本文提出了基于多模態感知數據的危廢環境風險評估與預警方法,借助物聯網、人工智能等技術方法,通過融合危廢的基礎信息感知、環境要素感知、空間信息感知數據,實現危廢流轉全流程環境風險的精準評估與實時預警。為實現以上目標,亟須推進危廢流轉全流程信息感知的智能化、標準化、協同化、規范化,制定統一的多模態感知系統和數據采集與對接標準,同時,強化感知數據的分析與應用,使用人工智能算法進行風險評估與預警,并優化相關管理政策,加速推進基于多模態感知數據的環境風險評估與預警技術的發展。