馮家山水庫汛期分期洪水計算淺析

李 妍

(陜西省水利電力勘測設計研究院,陜西 西安 710001)

0 前言

設計洪水是根據年最大洪水系列計算的。工程設計時,樞紐建筑物的防洪標準應采用年最大設計洪水。我國多數地區位于季風氣候區,河流洪水多由暴雨形成,暴雨具有較為明顯的成因與季節變化,洪水亦與此相應,多有較為明顯的主汛期。

馮家山水庫位于渭河左岸支流千河下游,控制流域面積3232 km2,樞紐位于陳倉區橋鎮馮家山村千河峽谷,是以灌溉為主,兼作防洪、供水、發電、養殖、旅游等綜合利用的大Ⅱ型水利工程。馮家山水庫具有防洪任務,設置有防洪庫容,但年最大洪水在年內發生的時期及數量具有不確定性,年最大洪水多發生在主汛期,其他時段則多為一般洪水。當整個汛期均采用根據年最大洪水確定的防洪庫容及汛限水位調度時,在汛期的許多時候,一出現稍大洪水就被迫棄水;而到汛末水庫又往往難以蓄滿,導致大量水資源和庫容難以得到有效利用,不合理且不經濟。為解決防洪與興利之間的矛盾,充分利用汛期洪水資源,擬定設計洪水時,應根據年內不同時期洪水發生的特性,計算汛期分期設計洪水。水庫調度時在不同時期期內依據相應的分設計洪水,預留相應的防洪庫容,制定相應的汛期限制水位,進而減少防洪與興利的矛盾。特別是我國北方地區,水資源供需矛盾突出、汛期長,但大洪水主要集中在主汛期內,研究汛期分期洪水尤為必要。

本文以千河千陽站為參證站,對馮家山水庫汛期分期洪水進行分析計算。

1 參證站選取

千河流域先后設有7 個水文站和水位站,大部分為解放后所設,解放前僅有滑角堡、神泉咀水文站。滑角堡水文站位于馮家山水庫壩址下游4 km,該站自1937 年起觀測水位、流量,到1942 年8 月停測,由于測驗精度差,只整編水位和實測流量成果。上河村水文站位于滑角堡水文站同處,該站自1956 年10 月觀測水位、流量,到1963 年12 月停測。千陽水文站位于壩址上游17 km 處,該站自1964 年迄今有水位、流量等觀測資料。另千河流域現有兩個氣象站和15 個雨量站,站網布設比較合理,基本控制整個流域。

段家峽、神泉咀、石咀子等站因距馮家山水庫較遠,流域面積相差較大,故未采用。

上河村自1957 年~1963 年有7 年洪水資料,因區間面積小,可直接移用。千陽站自1964 年~1998 年有33 年資料,其流域面積相差9%,按下式修正后移用:

式中:Q設、Q參分別為設計斷面和參證站洪峰流量;W設、W參分別為設計斷面和參證站洪水總量;F設、F參分別為設計斷面和參證站流域面積。n、m為指數,關中西部渭河北岸地區,根據以往分析成果,n值在0.60~0.74 之間,本次采用2/3;m值接近于1.0,本次采用1.0。

馮家山水位站自1952 年~1957 年有6 年水位資料,將馮家山和上河村兩站同步觀測水位相關,其關系良好,利用上河村水位流量關系曲線,轉換成馮家山水位流量關系曲線,查算各年最大洪峰流量和洪水總量。

滑角堡自1937 年~1941 年有5 年實測流量成果,經分析研究,成果比較可靠。

本次復核計算采用馮家山水庫1937 年~2019 年共有73 年不連序年最大洪峰流量、年最大24 h 洪量、年最大72 h洪量及逐月最大洪峰流量資料系列。

2 馮家山水庫設計洪水計算

2.1 歷史洪水及重現期

千河中下游自1955 年,先后由陜西省水文勘測隊、黃委會、西北院、鐵路及公路系統等12 個單位,進行過大量調查工作,馮家山工程復工后,馮家山工程指揮部和陜西省水利電力設計院又進行復查,調查河段主要在馮家山水庫樞紐、千陽縣城及千河河口附近。1982 年~1984 年,陜西省水利廳在進行《陜西省洪水調查資料》整編時,對原調查成果又進行了整編。

千河中下游百年間曾發生過三次特大洪水, 其中以1907 年8 月21 日洪水最大,其次為1954 年8 月16 日洪水,三大洪水為2010 年7 月23 日洪水。排位靠前的兩場洪水采用水力學法(堰流公式)、比降法及水位流量關系推求洪峰流量,其洪峰流量分別在3800 m3/s 和3200 m3/s 左右,最后采用1907 年洪峰流量為3840 m3/s,1954 年洪水洪峰流量為3200 m3/s;三大洪水發生在2010 年7 月23 日,千陽站實測洪峰流量2160 m3/s。

歷史洪水重現期估定:

(1)文獻期

查閱千陽、隴縣縣志,從1538 年到現在約480 年中,特大洪水有四次,其中以1538 年洪水最大,重現期約為480 年,其余三次洪水屬同一級洪水,故1907 年洪水重現期約為100 年~160 年。

(2)調查期

根據歷次調查,千河流域中、下游近百年來曾發生過兩次大洪水,即1907 年和1954 年洪水。其中以1907 年洪水最大,1954 年洪水次之。1907 年距今已114 年,故其重現期可按120 年考慮,1954 年洪水重現期為60 年。

(3)實測期

由馮家山水位站1954 年8 月16 日實測最高水位,推算洪峰流量在3200 m3/s 左右,是千河流域1937 年建站以來實測最大洪水,故其重現期為84 年。2010 年7 月23 日洪水洪峰流量2160 m3/s,為1937 年以來的實測二大洪水,故其重現期約為42 年。

根據以上分析,本次洪水復核中,1907 年洪水重現期取為120 年,1954 年洪水重現期取為60 年,2010 年洪水重現期取為42 年。

2.2 洪水資料的選樣

洪水資料的選樣,應滿足頻率計算獨立取樣的要求,各樣本洪水的形成條件應具有同一基礎。千河流域在不同年份及同一年內不同季節的洪水,均由暴雨形成,故洪水資料成因具備一致性。

洪峰流量選樣方法采用年最大值法,洪量采用固定時段獨立選取年最大值法,是根據千河歷年洪水特性,水庫泄洪能力和調洪方式等因素確定為24 h 及72 h。

2.3 洪水峰、量的頻率計算

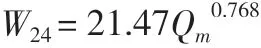

調查洪水洪量根據歷年同次洪水洪峰流量與洪水總量建立相關方程:

式中:W24、W72分別為24 小時、72 小時洪量,萬m3;Qm洪峰流量;m3/s。

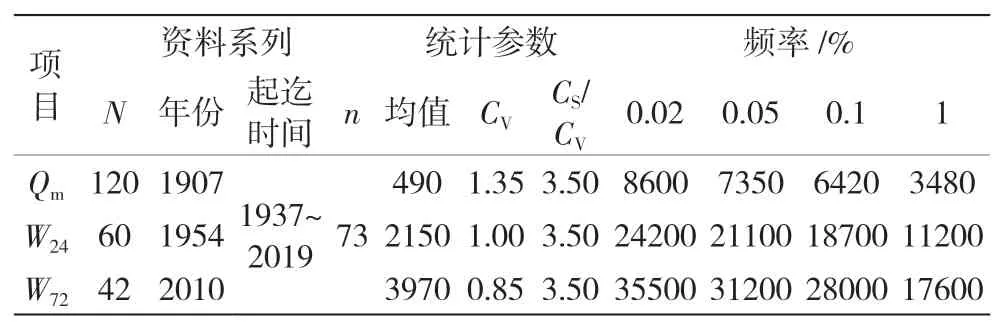

用調查洪水洪峰流量,求出相應24 小時、72 小時洪量。馮家山水庫洪峰流量、時段洪量根據1937 年~2019 年共有73 年不連續資料系列,加上1907 年調查洪水,按不連序系列計算經驗頻率,用矩法估算統計參數的初值,偏態系數Cs=3.5CV,采用P-Ⅲ型曲線目估適線,適線時著重考慮曲線中、上部的較大洪水點據。統計參數及不同頻率洪峰流量和洪水總量見表1。

表1 馮家山水庫洪峰洪量設計成果表單位:Q/(m3/s);W/萬m3

本次計算資料系列延長至2019 年,計算成果與《馮家山水庫初步設計》(陜西省水利電力勘測設計研究院,1973)、《陜西省馮家山水庫除險加固工程初步設計報告》(陜西省水利電力勘測設計研究院,2000.9)設計成果對比,校核標準洪水P=0.02%, 本次復核結果為8600 m3/s, 比原初設8470 m3/s 增大了1.53%,比除險加固初設8860 m3/s 減少了2.93%。設計標準洪水P=1%,本次復核結果為3480 m3/s,比原初設3400 m3/s 增大了2.35%,比除險加固初設3550 m3/s 減少了1.97%。工程安全起見,本次采用《陜西省馮家山水庫除險加固工程初步設計報告》(陜西省水利電力勘測設計研究院,2000.9)設計洪水及設計洪量成果。推薦成果見表2。

表2 馮家山水庫洪峰洪量設計成果表單位:Q/(m3/s);W/(億m3)

3 汛期分期設計洪水

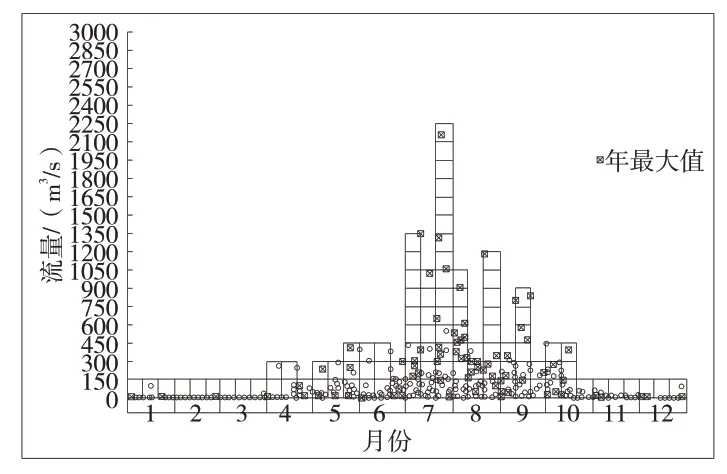

根據千陽水文站1957 年~2019 年逐月最大流量及其發生日期,繪制千陽站歷年逐月最大流量散布圖,成果見圖1。

圖1 千陽站歷年逐月最大流量散布圖

4 分期設計洪水

根據洪水季節變化情況和防洪汛限水位分析計算需要,將汛期分為5月下旬~6月、7月~8月、9月以及10月四個分期,汛期分期洪水的選樣在各分期內選定,當洪水過程跨越了確定的分期界限時,選樣時考慮洪水過程的完整性,以不割裂天然洪水過程為原則。

汛期分期洪水的統計參數計算和適線原則及其線型與年最大洪水相同,其中7 月~8 月主汛期采用年最大設計洪水計算成果。

4.1 歷史洪水

千河中下游百年間曾發生過三次特大洪水, 其中以1907 年8 月21 日洪水最大,其次為1954 年8 月16 日洪水,第三大洪水為2010 年7 月23 日洪水。1907 年洪峰流量為3840 m3/s,1954 年洪水洪峰流量為3200 m3/s;2010 年實測洪峰流量2160 m3/s。

三場歷史洪水均發生在7 月~8 月,故加入7 月~8 月分期洪水系列。

4.2 分期設計洪水計算

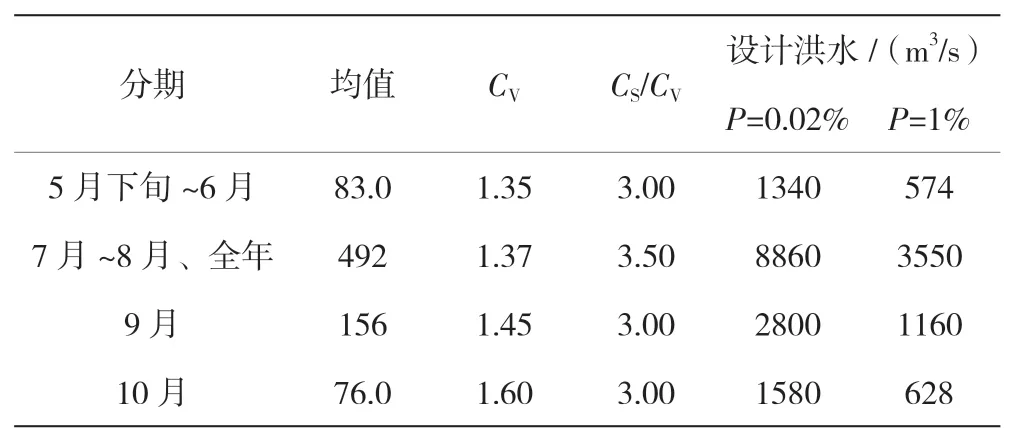

馮家山水庫5 月下旬~6 月分期,根據1957 年~2019 年63 年資料系列,本次選取的三場歷史洪水均發生在7 月~8 月,7 月~8 月分期設計洪水采用全年最大洪水設計洪水成果,按連序系列計算經驗頻率,用矩法估算統計參數的初值,偏態系數Cs=3CV,采用P-Ⅲ型曲線目估適線,適線時著重考慮曲線中上部的較大洪水點據。分期洪水設計成果分別見表3。

表3 馮家山水庫分期設計洪水成果表

4.3 分期設計洪水成果合理性分析

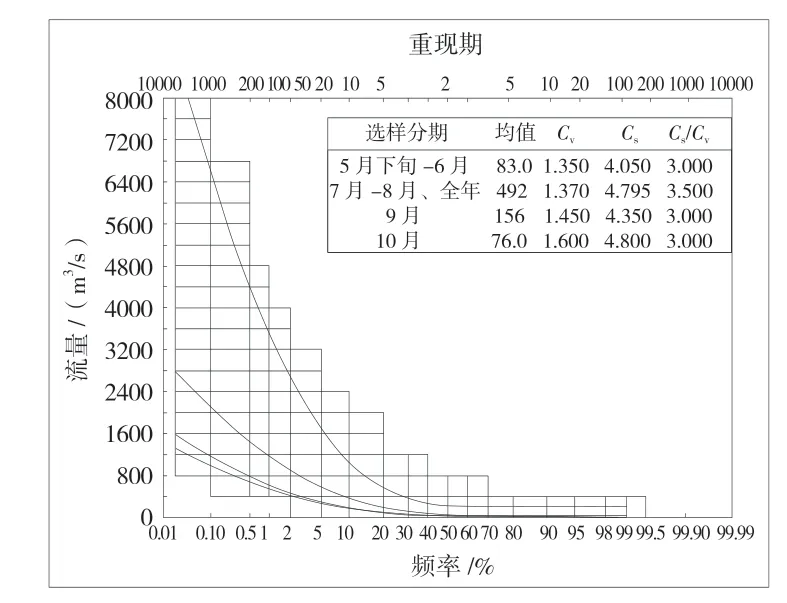

將各分期設計洪水的設計頻率曲線與全年最大洪水設計洪水的設計頻率曲線繪于同一圖中進行分析,見圖2。由圖可知,在設計頻率范圍內,分期設計洪水的設計頻率曲線與全年最大洪水設計洪水的設計頻率曲線未發生交叉,本次分期設計洪水成果合理。分期設計洪水成果見表4。

表4 馮家山水庫分期設計洪水成果表

圖2 馮家山水庫汛期分期洪水計算成果合理性分析頻率曲線

5 結語

馮家山水庫汛期分期洪水計算以千陽等千河流域水文站為參證站,整理得馮家山水庫1957 年~2019 年共有63 年不連序資料系列,以此為依據復核計算馮家山水庫設計洪水。繪制千陽站歷年逐月最大流量散布圖,根據散布圖及洪水季節變化情況和防洪汛限水位分析計算需要,將汛期分為5 月下旬~6 月、7 月~8 月、9 月以及10 月四個分期。汛期分期洪水的統計參數計算和適線原則及其線型與年最大洪水相同,其中7 月~8 月主汛期采用年最大設計洪水計算成果。將各分期設計洪水的設計頻率曲線與全年最大洪水設計洪水的設計頻率曲線繪于同一圖中進行分析,分析認為本次分期設計洪水成果合理。