“雙碳”戰略下無線網絡碳排與碳效度量

龔 菲 鐘 祎 葛曉虎

華中科技大學 武漢 430074

引言

在我國“十三五”期間,經濟迅速發展,溫室氣體碳排放量總額年均增長超過全球的平均水平,2020年我國的碳排放量總額占世界整體碳排放量比重超過了30%;國家在制定碳減排政策并實施的同時,必須確保國家整體經濟持續健康向前發展,經濟發展的同時,國家整體溫室氣體排放量必定會增加。國家要想實現碳達峰要以強大的經濟基礎作為支撐,這是國家實施“雙碳”戰略的必要條件。習近平主席在第七十五屆聯合國大會上向全世界宣布,中國力爭2030年前二氧化碳排放達到峰值,努力爭取2060年前實現碳中和。這也就是說,從碳達峰到碳中和,其他國家對于雙碳戰略的完全實現預留了將近70年,我國只有30年的時間來完成,時間非常緊迫。

早期對于通信系統的研究主要關注的是頻譜效率以及能量效率,而忽視了碳效率[1]。現在,隨著碳排放量越來越大,溫室效應越來越嚴重,越來越多的人開始重視碳排放。降低碳排放,發展低碳經濟,已經成為我國經濟社會發展的重要目標。在無線網絡各環節,尤其是無線站點處對碳排放進行測算,對無線站點的全生命周期進行碳排放度量。參考能效,對碳效率給出初步定義,并將碳效率與傳統的一些無線網絡度量指標相結合,分析其間的關系,便于以后在無線網絡中提高綠色能源的使用比例,將無線網絡與能源網絡相匹配,提高綠能利用率。

1 “雙碳”戰略下信息通信行業節能減排舉措

在國家發布“雙碳”戰略后,華為、中信集團以及三大運營商都積極響應國家號召,踐行集團“雙碳”發展,為自身以及其他行業節能減碳出謀劃策。

華為發布有關綠色低碳的白皮書,希望通過采取一些舉措來建立一套有效的能效衡量體系,如何在無線網絡的發展中將綠色低碳落實到各項技術中,更快地實現碳達峰碳中和[2]。

中信集團也發布相關“雙碳”戰略具體行動的白皮書,為企業實現2060“雙碳”戰略目標提供了切實可行的行動計劃[3]。此外,還利用ICT技術賦能其他行業,幫助其他行業節能減排,根據白皮書中的數據顯示,中信集團在2020年助力外部企業和個人實現間接二氧化碳減排達到2 000萬噸。

中國聯通在提高自身節能降碳能力的同時,聚焦“大數據”與“大應用”的主責領域,用創新與科技助力經濟社會發展向著綠色生態和低碳目標的全面轉型發展[4]。中國移動通過打造綠色引擎,賦能數智化生產,豐富數智化生活,助力社會降碳減排。中國電信強化國家低碳網絡的重大科技攻關能力建設,牽頭推動國內標準與規范研究制訂和建立健全的企業層“雙碳”管理體系,加大“雙碳”的重要資源投入。

2 無線站點全生命周期碳排放度量

受“雙碳”目標挑戰的驅動,提高綠色能源在無線網絡中的比例是實現碳中和的重要手段,因而需要研究無線網絡中引入新能源的方式,但是,目前能源網絡與無線網絡仍相對獨立,綠能利用率較低,需要對新能源和無線網絡進行碳排和網絡綠能狀態的建模。因此,對于無線站點的碳排分析是提高綠能利用率的第一步。

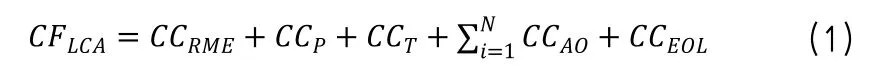

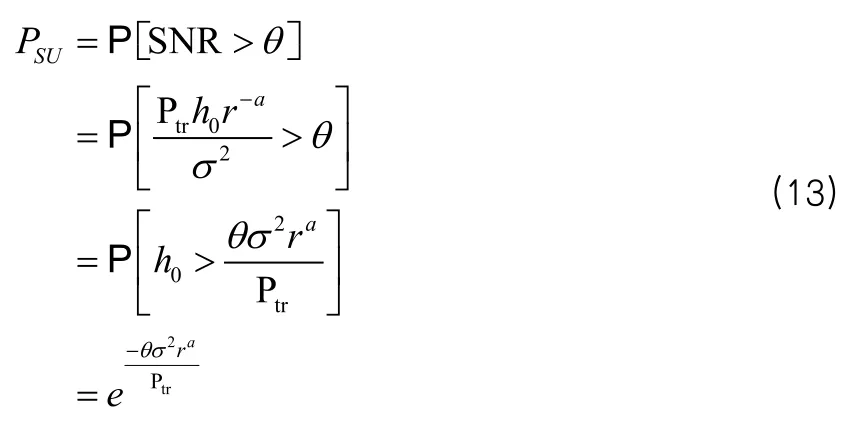

而不同類型的網絡設備產品的全生命周期碳排放的占比情況有所不同,除了在設備運作使用的階段,其他的原材料獲取、生產、運輸以及報廢處理階段的碳排放也占了相當大一部分。因此,為了更加科學地衡量無線通信系統的碳排放,可利用全生命周期來評估衡量隱含碳足跡和運營碳足跡,即全生命周期碳足跡(單位:)為:

2.1 生產階段

在網絡設備開始投入使用之前的工業生產過程必須耗費大量原材料,并且通過各種設備耗費資源的同時也會產生溫室氣體,所以工業生產過程的計算公式可以將工業生產過程所用的物料和資源總量與相關的二氧化碳排放因子相乘[5]。生產過程中使用材料繁多,很難全都一一計算出來,所以,生產階段的碳排放量可以用一些使用比較多的生產材料和器械來計算。但是這種計算方法需要正確地選取主要生產材料,要有詳細而且準確、相對應的碳排放數據庫。

由于無線基站的設計年限一般是10年[6],因此,在對無線網絡的全生命周期進行碳排放評估時,選擇10年為它的運行生命周期。但在實際運行過程中,有些無線網絡設備運行幾年過后就需要對它進行升級改造。設備不同年限的運行生命周期會直接影響無線網絡生產加工階段碳排放量占全生命周期總碳排放量的比例。

在運輸過程中,即無線網絡設備生產加工、組裝后從工廠運送到各安裝地所產生的碳排放量,計算方法可以使用設備的重量和公路運輸或者海洋運輸的CO2排放因子相乘。由于無線設備的安裝地分布廣泛,不可能逐一進行計算,因此,該部分碳排放計算可選取一些主要的安裝地進行考慮,對運輸過程中產生的碳排放量來進行評估。

經調查,中國基站的運輸主要集中在公路運輸,我國公路運輸的生命周期背景數據來自RCEES 2012數據庫,根據數據顯示,公路運輸距離1km的1t貨物,產生的碳足跡為0.23kg。因此一個基站的運輸碳排放為:

2.2 使用階段

無線網絡設備的使用階段是無線網絡碳排放量的主要組成部分,是我們對無線網絡進行碳排放核算的重點研究部分。無線網絡使用階段的碳排放包括使用過程中直接排入大氣的CO2以及使用過程中消耗的能源折算后的碳排放量。

在計算直接排放CO2方法時有排放系數法和測量法。測量法實際上就是進行實地測量,在無線網絡的相關設備處放置采樣裝置來進行測量,從而得到相關碳排放量數據,實地測量會因環境等各方面因素導致測量結果有所不同,因而最后在統計數據時需要采取取平均值等方法來減少誤差。排放系數法可核算使用過程中釋放溫室氣體對應的碳排放量,排放因子或是系數選擇的不同,會導致計算結果不同。

關于使用過程中消耗的能源求其折算后的碳排放量利用網絡設備的電耗量,然后根據合理的計算因子(每千瓦時電CO2排放系數)可將之轉換為碳排放量。電能耗率既可采用網絡設備的實際消耗量,也可通過各設備設計測算出理論能耗量。在引入新能源后,可降低設備的耗電量,減少設備的碳排放量,從而大大降低無線網絡的碳排放總量。

使用階段包括運營階段和維護階段,且耗費能源主要是電能產生的碳排和更換零件產生的碳排。其中,一臺基站一年消耗的電費是可獲數據,假設為,且通信基站統一執行一般工商業電價,假設一度電為k元,一度電產生的碳排為λ。則基站耗費的電能產生的碳排可表示為:

基站維護是指基站軟硬件日常保障與故障維護,包括基站環境、供電設備的日常巡檢、更換故障基站硬件、減少擴容、安全隱患排查、整改、網絡持續優化等[6]。基站會因各種設備的軟硬件故障、傳輸類故障、電源背包故障、市電停電、光纖故障等問題需要進行維護。

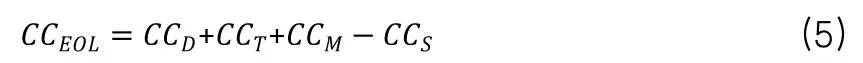

2.3 拆除階段

關于網絡設備拆除階段的碳排放量主要有設備的拆除、拆除設備中廢棄物的運輸以及部分廢棄物進行處置所產生的碳排放量,其中,設備的拆除、拆除設備中廢棄物的運輸過程中所產生的碳排放量可通過廢棄物在拆除和運輸過程中所需消耗的能源來進行等價測量。但部分材料可回收利用以減少原材料生產,因此拆除階段的碳排放量應扣除回收利用材料對應的碳排放量。網絡設備拆除的部件可分為三類:一類是在設備運行過程中出現了問題,在設備運行的現場短時間內無法進行修理的部件;一類是在站點撤離或者是站點搬遷過程中拆下來的部件;一類是設備的生產服務年限到期,需要進行替換的舊部件。因此,整個拆除階段的碳排可表示為:

根據對以上生產階段、使用階段和拆除階段產生的碳排就可以得到整個基站全生命周期碳排中各階段的占比。基站全生命周期各階段碳排的占比如圖1所示,使用階段的碳排占比最大,其次為生產階段,拆除階段碳排僅占很小一部分,因此,如何降低使用階段和生產階段的碳排放是需要重點關注的內容。

圖1 基站全生命周期各階段碳排

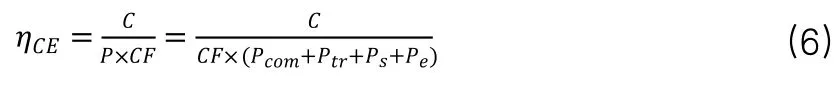

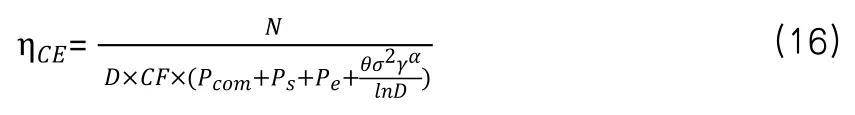

3 無線通信系統碳效率度量

研究單鏈路碳效與其他網絡指標之間的聯動關系,可采用常規的碳排建模方法,將碳效(Carbon Efficiency,CE)定義為網絡性能與碳排的比值,碳排與網絡能耗直接掛鉤,本節將采用吞吐率指標來刻畫網絡性能。因此本節中所研究的常規碳效定義為:

3.1 單鏈路碳效定義及其與能耗間差異/關聯性

能源消耗與碳排放兩個指標經常被同時提及,但兩者之間具體有哪些關聯和差異,如何通過建模分析將兩者更好地關聯起來,以實現節能降耗和碳減排目標的協調統一,這是值得研究的問題。傳統的建模方法直接用確定的碳排因子CF將能源消耗與碳排放關聯起來,但實際上碳排因子CF受到器件、地區等多方面的因素影響,并非簡單的正比關系,以下將對碳排放因子進行展開分析。

1)不同器件生產過程中,使用的原材料種類、重量不同,其對應的碳排放系數不同,從器件的整個生命周期考慮,其1J能耗導致的碳排放量就不同,最終的碳排放因子就不同。

2)器件使用過程中,其所在地理區域不同,電網排放因子不同,1J能耗導致的碳排放量就不同,最終的碳排放因子就不同。

3)基站在使用過程中,不同器件如基帶、射頻,器件能耗不同,所產生的碳排放量就不同,每部分由于其需能穩定性、大小不同,可考慮器件耗能的占比有所不同,器件耗能占比不同,1J能耗導致的碳排放量就不同,最終的碳排放因子就不同。

4)在網絡中協同工作的基站,存在能量調度問題,在能量的調度過程中會存在能量損耗問題[8],因而,由于能量損耗的存在,不同基站消耗1J能量導致的碳排放量就不同,最終的碳排放因子就不同。基站可從市電、新能源(太陽能、風能等)來獲取能量,再傳輸到網絡的其他基站中去,基站從不同能源處獲取能量,導致其碳排放因子會不一樣。

通過上述對于碳排放因子的分析,可知碳排放因子的取值需要考慮網絡器件生產、使用以及在網絡進行協作過程中能量調度與損耗問題,具體的確定需要結合實際場景中器件、基站以及網絡運行情況進行考量。

3.2 碳效與能效

能效(Energy Efficiency,EE)的常用衡量標準為系統每消耗單位能量所能提供的數據速率,其計算公式如下所示[9]:

其中,C表示系統整體吞吐量,P表示系統整體能量消耗。

由能效與碳效的含義與表達式可知,兩者之間相差為一個碳排放因子CF,兩者可表示為:

能效與碳效關系追根溯源其實為消耗的能量與產生的碳排之間的關系,這個關系就用碳排放因子進行表述,因而能效與碳效關系變化就與碳排放因子的取值相關。

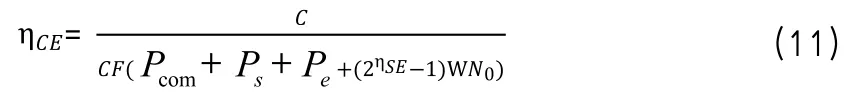

3.3 碳效與頻效

頻效(Spectrum efficiency,SE)定義為在每單位帶寬下的系統吞吐量[10],在無線網絡的優化過程中被優先考慮。在加性的高斯白噪聲 (Additive White Gaussian Noise,AWGN) 信道中的點對點傳輸中,頻譜效率可表示為[11]:

3.4 碳效與時延

數據包時延包括發送時延、傳播時延、處理時延和排隊時延四個方面[12]。在這里我們主要考慮發送時延與碳效間的關系。發送時延(一個數據包從基站到用戶所用時間)的定義為[13]:

則碳效與時延的關系為:

在碳效與時延的關系中,我們通過成功傳輸概率將兩者聯系起來,成功傳輸概率不僅與發射功率相關,與系統吞吐量也相關,因而碳效的分子分母都會隨著成功傳輸概率的變化而變化,即隨著時延的變化而變化,分子吞吐量隨著時延的增加而降低,分母功率也隨著時延的增加而降低,但是分子分母的降低速度不一樣,為與的關系,分子降低速度快,因而式子整體呈現降低的趨勢,于是碳效隨著時延的增加而降低。

較大的時延雖然所需的發射功率較小,但是其會導致更低的吞吐率,因此,整體而言,隨著時延的增大,所獲碳效就會減小。而較小的時延雖然所需發射功耗會增加,但是其帶來的吞吐率的增大會大于發射功耗的增大量,因此,隨著時延的減小,所獲碳效就會增大。

3.5 碳效與帶寬

帶寬和功率是無線通信中最重要但也是有限的資源。能量效率被定義為傳輸速率與功率耗散的比值[16]。更詳細的說,它的計算公式為:

帶寬與碳效的關系通過能效聯系起來,系統帶寬越大,傳輸速率快,因而消耗的功率越小,碳效越大。

4 結語

“雙碳”戰略對于信息技術是一種難得的機遇,但也是一項挑戰,自身的能耗碳排不容忽視。信息技術對于節能的間接貢獻要遠大于自身的能耗,但其自身能耗是在不斷增長的,為此,必須依靠創新實現自身的節能減排。在未來將會部署更多的5G站點,與ICT技術的聯系將會更加緊密,因而其能耗碳排放量的分析控制對于實現“雙碳”戰略至關重要,對于碳排碳效的計算測量也需進一步深化考量。