紅蓮盛放江頭洲,愛“廉”遺風數百年

●撰文/唐藝

《家祠蓮花地,江頭進士村》,在漓江上游的護龍河畔,坐落著一座以《愛蓮文化》為核心建造的村落——江頭洲村。周敦頤的一首《愛蓮說》賦予了這個村落最初始的文化底蘊,《出淤泥而不染,濯清漣而不妖》的思想追求融進村落的每一處。而漓江水系奇山異水、鐘靈毓秀、風情獨特的特點,賦予了這座村落別致的自然風光。走青石古道,訪村落祠堂,游蓮池,品名吃……在江頭洲村落間,尋一回周氏家族獨一無二的人文風情。

■江頭洲古武建筑群旁有一大片蓮花池(攝影:喵小麥)

■護龍橋和字廚塔(攝影:萊奧安托萬)

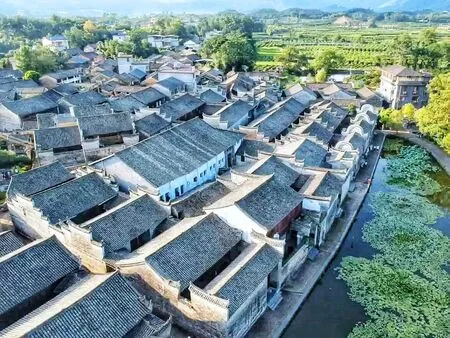

■江頭洲村保留完好的古建筑群(攝影:喵小麥)

“愛蓮”遺風留古宅

江頭洲村,位于廣西壯族自治區桂林市北郊32公里的靈川縣九屋鎮,建村已有1000多年的歷史。其三面環山,一面臨水,頗有古時講究的“負陰抱陽、背山面水”風水格局。

參天的古樹抱攏著入村口的護龍橋,盛夏的陽光將古樹的每一寸綠葉映得油亮亮,并透過縫隙將余光全然傾注在青荇蔓延的石橋上。站在石橋上,橋下是潺潺流水,對面的山脈清晰可見,綿延起伏,青綠滿溢,其形酷似“筆架”與“玉印”。

穿過護龍河畔,橋頭的塔是江頭洲愛惜文字、尊重知識的文化象征——字廚塔。“塔”這種建筑形式傳入中國后,最早主要是佛教用來存放舍利、經書等神圣物品的地方。江頭村的周氏家族借用塔的形式,處理寫過字的紙,顯出對文字的尊重。村落中殘毀的書籍、作業、試卷和字畫等一切著有文字的物什都要在此塔進行焚燒,不可隨意踐踏處理,在當地村民看來,只有從小端正學習的態度,長大后才能擁有好的品行。從小耳濡目染的教育形式讓周氏族人子弟對文字都心存敬意,滋養出江頭洲村文風鼎盛,人才輩出的景象,因此又得名“才子村”。

青磚灰瓦,房屋鱗次櫛比,屋檐層疊錯落,古樸典雅,江頭洲古建筑群里有保存完好的元明清三代的建筑。剛進村,古色古香的房宇建筑、可見歷史印記的斑駁木門,都似乎在引人投入一場古今穿越之旅。而明代時,村民為防御敵人進攻而建造的“迷宮”小巷,更是讓人無意間就迷失在了這一條條古樸的小道上。小道看似毫無章法,實則井然有序,只待人們深入其中探尋,發掘當中的規律。

江頭洲的周氏族人倡導的清廉之風,至清代,在外做官的周氏子弟沒有出現過一個貪官,村落至今仍然保存有門第匾額和皇帝誥封的掛匾200多塊,還保留著清代奇特的“閨女樓”“公子床”“秀才街”“舉人巷”。

“愛廉”之地則少不了愛蓮之人。歷史上,江頭洲不但有一個種滿蓮花的“愛蓮池”,老百姓還環繞全村種了許多蓮花。江頭村古建筑群前,方圓百畝的蓮花,隨風搖曳,清香四溢。盛夏花開之時,一派“接天蓮葉無窮碧,映日荷花別樣紅”的風景讓江頭村更添詩意。

以“愛蓮”傳承“愛廉”

江頭洲村最有代表性的建筑則要屬周氏家族的宗祠——“愛蓮家祠”,這里是當地人舉行重要儀式的地點,始建于清朝光緒八年(1882年),落成于光緒十四年(1888年)。

祠堂是一個家族最重要的議事、祭祀場所,也是家族文化傳承的地方。而與大多數傳統家族以姓氏命名祠堂不同,江頭洲村的祠堂命名為“愛蓮家祠”,取自周氏先祖周敦頤的名篇《愛蓮說》,意在教育族人秉承和弘揚愛蓮文化,勉勵子孫后代為官做人要學習蓮花的高貴品德——清白做人,廉潔為官。

愛蓮家祠原有六進,即雨亭、大門樓、興宗門、文淵樓、歇憩亭、祭祀殿,今唯存三進,即大門樓、興宗門、文淵樓。在三進二層的建筑中,從門窗的雕刻圖案,到祠中的擺件,無一不留存著祖輩對“蓮”的心之神往。

整座家祠坐西朝東,呈長方形狀,以一條鮮明的中軸線貫穿始終,布局講究對稱。內部為獨立的木構架,外圍是青磚院墻,灰黑硬頂。祠堂里諸多建筑元素飽含意蘊——柱、梁、枋著以黑色,而四壁、樓面、窗欞則為紅色,梁柱與壁板相接,取“出淤泥而不染”之意。

走進祠堂,每一處設計都體現著周氏家族對于品行培養、德行教育的重視。祠堂內的木窗格設計極為別致,兩邊的木窗格呈不規則圖形。細看窗格上的木制花紋,會發覺一個個繁體字鑲嵌其中。左邊的窗格,上方布局成“慎言”“敏事”,下方是“親”“賢”兩個字的圖形;右邊的窗格,上方是“循理”“遏制”,下方是“的”“秀”二字。這些詞語取自《周氏家訓》,是周氏家族為人處世的原則。

家祠的建造者把詞語拼嵌在窗格里,讓子孫后代天天面對,日日反思,潛移默化間達到內化效果,與《武王踐祚》中周武王“丹書受戒,戶牖置銘”有幾分異曲同工之妙。

■窗框上有著獨具特色的雕刻窗花(圖源:Flickr)

■愛蓮家祠(攝影:喵小麥)

■屋檐層疊錯落、古樸典雅(攝影:萊奧安托萬)

■愛蓮家祠今唯存三進(攝影:喵小麥)

愛蓮家祠的第三進——文淵樓,是整座愛蓮家祠最豪華、最核心的部分,也是周家子弟在宗祠里讀書時就餐及祭祀的地方。堂屋正中懸掛著一塊楠木牌匾,上面寫著“愛蓮堂”三個大字。牌匾下方掛放著一幅周敦頤的畫像,其創立的愛蓮文化,使周氏后裔一代又一代受到教誨和激勵。“愛蓮”代表著追求清白的做人品格——一生愛蓮,早已經超越時空世代相傳。

“清白可容身”,愛蓮祠堂將祖訓融進建筑中的每一寸,可謂是對這份文化、祖訓的傳承,也以此形式敦促著每個江頭洲村人守住心中的那一份“凈土”。

“煙火氣”的文化傳承

江頭洲村的文化傳承不只是歷史遺跡,更存在于“煙火氣”的節慶和美食中。自明清以來,江頭洲就保留了過姑娘節的習俗,作為江頭洲的一個傳統節日,其源于一個帶有傳奇色彩的故事。傳說,明末清初年間,江頭洲村一貧寒人家誕下一位女孩,喚作苦妹。她心靈手巧、擅長制衣,而其團結友善、熱愛和平又不畏強暴的精神更是感動了神仙,讓其在農歷五月十四日于東山巖洞口羽化成仙。后人為了紀念這位勤勞善良的種養紡織能手,將她成仙的那天定為“姑娘節”。

姑娘節這一天,村里會挑選出一位聰明漂亮、善良賢惠的“蓮花仙姑”坐上花轎巡游,在鑼鼓聲、鞭炮聲、歡笑聲中,由四名轎夫抬著從愛蓮家祠出發,至東山巖洞口苦妹成仙處祭拜。村里的姑娘們盛裝打扮、簇擁而行,踏著石板路,穿過護龍橋,繞道蓮花池,走進舉人巷,圍著整個村落巡游一圈。以獅子隊作為領頭,秧歌隊、旱船隊、排燈隊,一路走一路表演,村民手提紙糊的蓮花、鯉魚等吉祥物緊隨其后,江頭洲處處洋溢著節日的喜慶。最后,村民們打起漁鼓,唱起彩調,賓客在古村巷道享受土腔土韻的文化盛宴。

江頭洲當地的美食也不少:江頭糍粑、江頭酸筍、周氏水豆腐、周府醇香糯米酒、豆腐釀圓子等,都是當地的名吃,而壽仙橘、六都茶、油粘米等物還曾是周家向京城進貢的禮品。其中,江頭糍粑與其他地區糍粑還存有不同之處。江頭洲村一般會在成型的糍粑上印上《周氏家訓》,如“廉”“慎”等字詞,將文化傳承貫穿于生活的每一個細節中。

門框上、碑文里、節日里、飲食中......正是江頭洲村民對文化傳承教育的堅持,江頭洲悠久的歷史,古樸的民俗,才能在流逝的歲月里彌漫著裊裊余香,經久不衰,聲名遠揚。

■江洲頭村“姑娘節”民俗巡游(圖源:中新網 攝影:呂建偉)