我國鍋爐裝備綠色低碳發展路徑研究

李軍,笪耀東,劉雪敏,于吉明,常勇強,侯娜娜

(中國特種設備檢測研究院,北京 100029)

一、前言

鍋爐在電力、供熱、石化、化工、鋼鐵、有色、造紙等行業及日常生活中廣泛應用,是保障國民經濟發展和人民生活的重要基礎設施,也是主要的能源消費裝備和重要的大氣污染物及碳排放源。按照用途分類,鍋爐主要分為電站鍋爐與工業鍋爐。粗略測算,2020年,全國鍋爐能源消費量超過1.8×109tce。因此,提升鍋爐能效水平、優化燃料結構、減少CO2排放,實現綠色低碳高質量發展,對我國實現碳達峰、碳中和目標具有重要的支撐意義。

電站鍋爐是燃煤火電廠的三大主機之一。實現“雙碳”目標、火電碳減排,需要不斷提高清潔能源發電比例[1],未來煤電裝機及電量將逐步經歷“增容控量”“控容減量”“減容減量”[2],意味著電站鍋爐在電力生產中發揮的作用將逐漸轉變;電站鍋爐將“嚴控增量,主動減量,優化存量”,加快節能提效升級改造,通過煤炭與污泥、生活垃圾等生物質的混合混燒等,降低CO2排放量[3],走低碳發展的路徑。

按照國務院印發的《2030 年前碳達峰行動方案》要求,需推進重點用能設備節能增效,全面提升工業鍋爐的能效標準。針對工業鍋爐,已有研究構建了工業鍋爐碳排放計量指標,分析了工業鍋爐行業降碳措施的有效性,提出了調整優化燃料結構的策略[4];同時,也有研究提出,通過促進鍋爐等關鍵耗能設備的綠色升級和改進,實現最大限度挖掘節能潛力的目的[1]。

為進一步梳理我國鍋爐裝備高質量發展路徑,本文從鍋爐裝備的節能降碳出發,對電站鍋爐、工業鍋爐兩類產品類型進行討論,總結我國鍋爐裝備的發展態勢與目前存在的問題,提出鍋爐裝備綠色低碳發展路徑及需求建議,以期為碳達峰、碳中和目標下我國鍋爐裝備綠色、低碳發展提供參考。

二、我國鍋爐裝備發展態勢及存在的問題

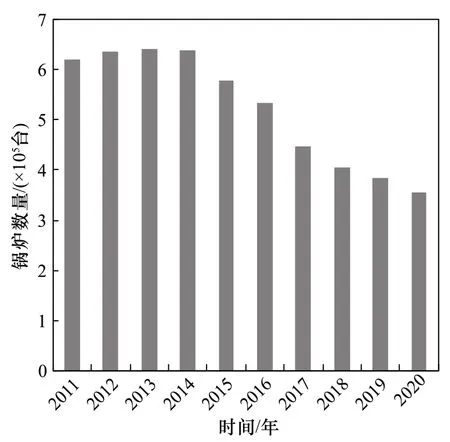

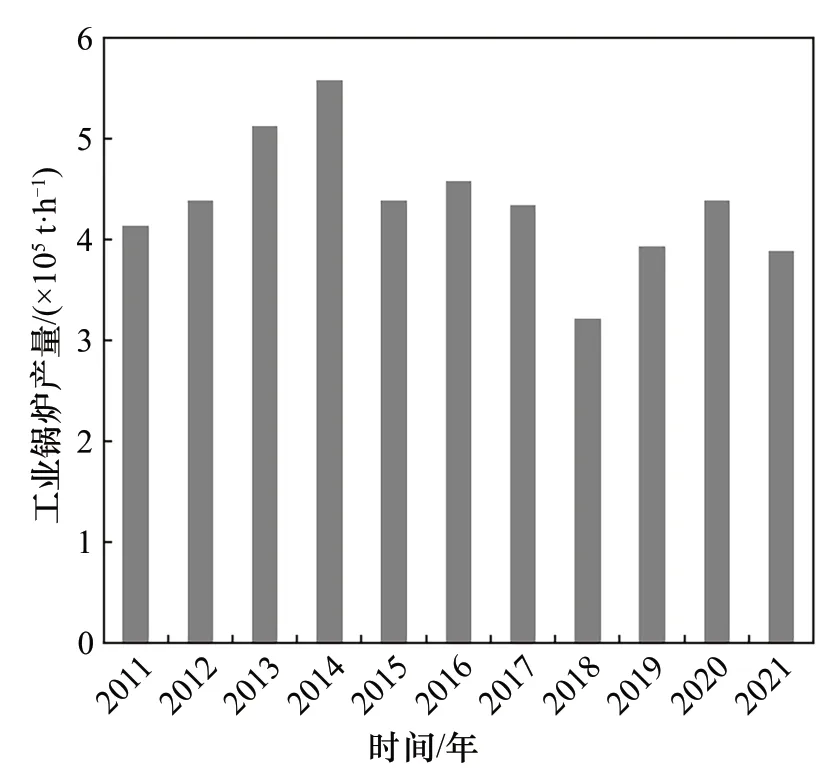

鍋爐是目前我國最主要的能源消費和碳排放設備。“十一五”以來,我國加大了鍋爐節能減排工作力度,推行了煤電結構優化和轉型升級、燃煤工業鍋爐節能環保綜合提升工程等一系列政策措施,大幅提升了鍋爐節能環保水平。由于大量淘汰小容量燃煤工業鍋爐,我國鍋爐數量在2014年后呈現出明顯的下降趨勢,如圖1 所示。截至2020 年年底,我國鍋爐數量約有3.56×105臺,其中電站鍋爐有1.36×104臺,工業鍋爐約有 3.42×105臺,相比于2013 年的峰值下降了44.5%,主要是由于工業鍋爐數量大幅下降所致。我國工業鍋爐2011—2021年的產量變化如圖2所示。2014年,我國工業鍋爐產量達到峰值,約為5.58×105t/h,之后保持在4×105t/h左右,并未出現顯著下降,由此可見,“煤改氣”“煤改電”“以大代小”等舉措帶來的鍋爐產量仍相當可觀。

圖1 2011—2020年我國鍋爐數量變化情況

圖2 2011—2021年我國工業鍋爐產量變化情況

(一)鍋爐裝備發展態勢

1.電站鍋爐裝備的發展態勢

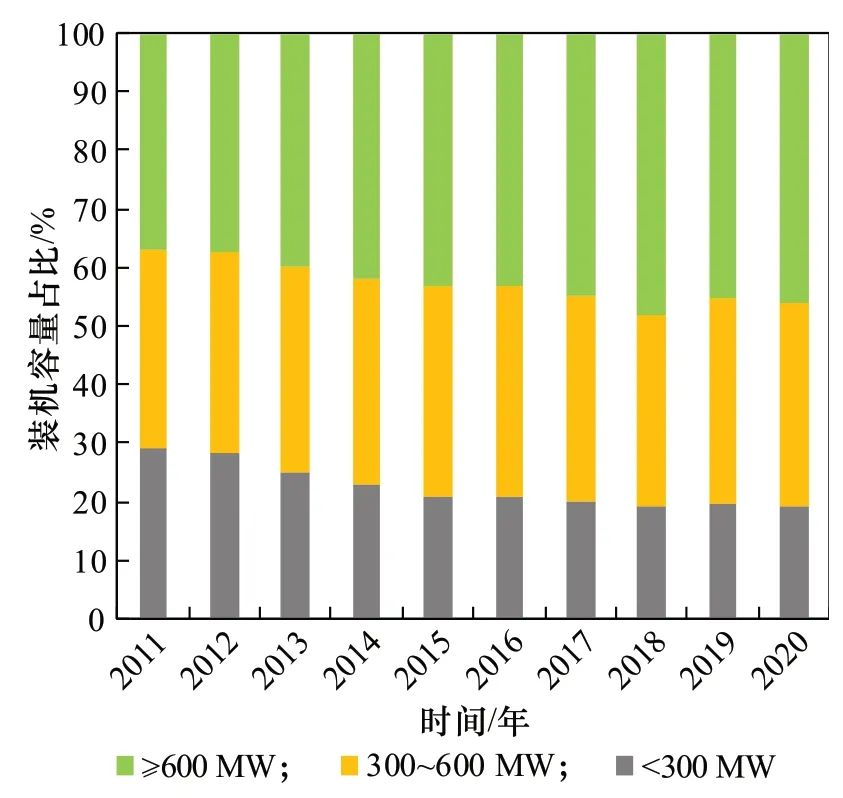

電站鍋爐不斷向大容量、高參數、低排放發展,已達到的主汽壓力為31~35 MPa、溫度為600~615 ℃,再熱汽溫為620~630 ℃,并向參數更高的650 ℃、700 ℃等級邁進[5]。近年來,我國火電結構變化顯著,超超臨界機組比例明顯提高(見圖3)。截至2020年年底,我國600 MW及以上火電機組容量占全國火電總裝機容量的比重達46%,其中1000 MW 級超超臨界機組占比超過12%。在火電平均供電煤耗方面,由2011 年的330 g/(kW·h)持續下降至2020 年的305.5 g/(kW·h)[5],火電機組能效水平持續提升;到2025年,全國火電平均供電煤耗將進一步降至300 g/(kW·h)以下。

圖3 2011—2020年我國火電結構變化

與一次再熱機組相比,二次再熱機組可降低供電煤耗約8~10 g/(kW·h),1000 MW 等級600 ℃/620 ℃/620 ℃超超臨界二次再熱機組已于2016年投運,供電煤耗為266.18 g/(kW·h);國際首創的安徽平山1350 MW 高低位布置超超臨界二次再熱機組也已投入運行。大唐鄆城630 ℃超超臨界二次再熱發電項目于2017 年被列為國家電力示范項目,相關參數為 35 MPa/615 ℃/630 ℃/630 ℃。未來,超高參數的二次再熱機組仍是電站鍋爐裝備的重要發展方向[6]。針對高參數鍋爐爐內高效燃燒與多場協同污染控制,也已開展大量研究,實現了鍋爐安全、高效、清潔、多目標燃燒過程的優化控制[7]。另外,燃煤火電機組煙塵、硫化物及氮氧化物的排放數據持續下降,2017 年的煙塵、SO2、NO2排放量分別為0.06 g/(kW·h)、0.26 g/(kW·h)、0.25 g/(kW·h)[8]。生物質發電迅速發展,截至2020 年年底,裝機容量(含垃圾焚燒發電)已達2.95×107kW,占全國發電裝機容量的1.34%。

2.工業鍋爐裝備發展態勢

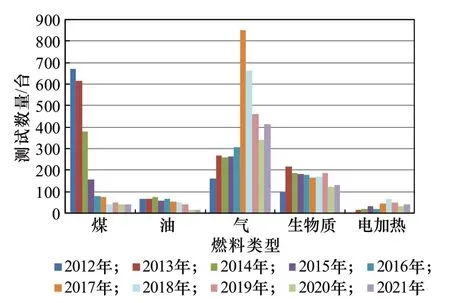

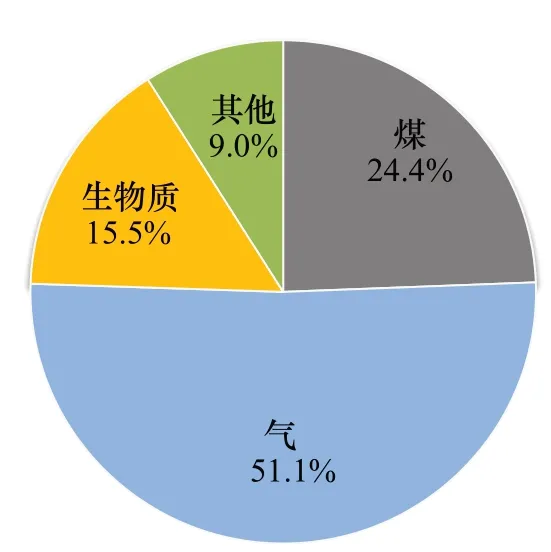

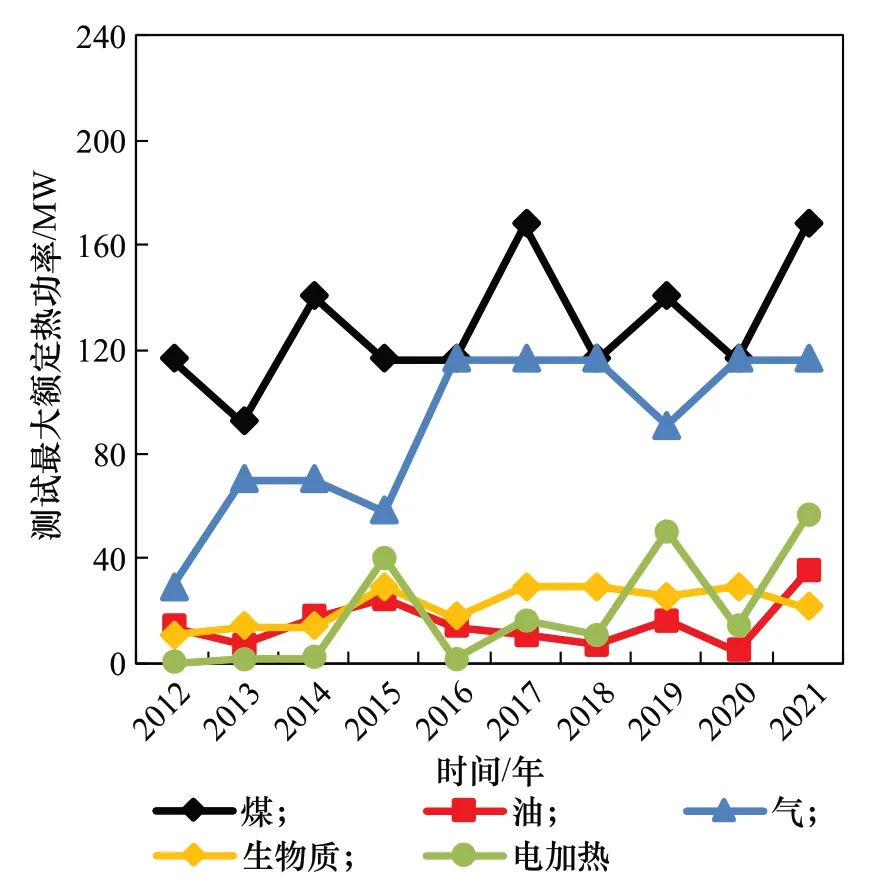

工業鍋爐逐步向燃料清潔化、大型化、高效率發展。2012—2021年,工業鍋爐定型產品測試燃料類型變化情況如圖4所示。其中,燃煤工業鍋爐定型產品數量大幅下降,自2018 年開始,每年不足50臺;天然氣是近年來新增工業鍋爐產品中最主要的燃料類型,其次是生物質。通過大量淘汰落后燃煤鍋爐,工業鍋爐燃料結構已得到根本性改善,燃氣鍋爐已占工業鍋爐總數量的50%以上(見圖5)。近年來,工業鍋爐定型產品測試最大額定熱功率變化情況如圖6所示,各燃料類型工業鍋爐最大額定熱功率或蒸發量均在不斷突破。目前,燃煤工業鍋爐最大額定熱功率已達168 MW,燃氣工業鍋爐為116 MW,電加熱工業鍋爐最大額定蒸發量為80 t/h。工業鍋爐定型產品測試熱效率的變化情況如圖7所示。2017年之前,工業鍋爐定型產品的平均測試熱效率呈現明顯的升高態勢,主要是由于燃煤鍋爐測試數量逐年下降、燃氣鍋爐測試數量逐年上升所致;2018年之后,基本呈現出穩定趨勢。同時,工業鍋爐自動化水平也不斷提高,能耗高、污染重的狀況得到明顯改善。

圖4 工業鍋爐定型產品測試燃料類型變化

圖5 工業鍋爐燃料結構

圖6 工業鍋爐定型產品測試最大額定熱功率變化

圖7 工業鍋爐定型產品測試熱效率變化

(二)鍋爐裝備存在的問題

在電站鍋爐方面,我國電站鍋爐的節能環保水平較高,但還存在大容量、高參數機組所占比例有限、平均供電煤耗與先進機組仍存在一定差距、大量燃煤電站鍋爐仍有節能增效改造空間等問題。電力行業作為主要的碳排放行業,為實現碳中和目標,增加清潔能源發電比例、減少燃煤電站鍋爐數量勢在必行,同時,還需提升燃煤機組靈活性,解決新能源消納問題。

對于工業鍋爐,由于設計制造、運行管理水平參差不齊,平均運行熱效率與設計值有較大差距,仍存在一定的能源浪費。同時,由于其量大面廣、使用分散的特點,碳捕集、利用與封存技術(CCUS)的應用難度較大,低碳化發展面臨的形勢更為復雜。為此,需綜合考慮燃料供應、使用工況、運行水平等多方面因素,提出合理可行的工業鍋爐碳減排路徑。

三、鍋爐裝備綠色低碳發展路徑

(一)發展方向

我國碳中和目標的實現需要電力系統完全脫碳,同時盡可能實現全經濟部門電氣化。因此,未來新能源占比將迅速提高,煤電則逐步由主體電源向基礎性、調節性電源轉變[9],2030 年前煤電裝機容量、發電量仍將有一定增長。不同學者對面向2060 年的煤電發電量及占比進行了預測[2,10~13],預測結果雖各有不同,但整體來看,煤電發電量將先于裝機容量,在2025—2030年實現達峰,相應的碳排放峰值約為4×109t,之后進入快速下降階段,2050年之后下降速度趨于緩慢;煤電發電量占比將逐年下降,2030 年煤電發電量占比預計為40%~55%,2060 年將下降至5%以內,相應的碳排放約為5.3×108t,煤電裝機容量約為4×108kW。目前,大多數在役煤電機組是在2000 年以后陸續投運的,將于2035—2050年進入退役高峰;后續新建煤電機組將服役至2055 年以后,通過與CCUS 技術配合,保留的煤電裝機容量可為先進高效的發電技術提供應用空間,如采用超高參數超超臨界發電技術、超臨界CO2循環發電技術等。因此,對于電站鍋爐,其發展方向主要包括:①對全部煤電機組進行靈活性改造制造,提供靈活調節能力以實現新能源的消納,并確保能源供給安全;②因地制宜推廣生物質純燒發電和生物質耦合發電技術,發揮生物質碳中性優勢;③進一步提升機組能效水平,發揮能源消費量減少的降碳貢獻,針對存量機組實施節能增效改造及提升使用管理水平,針對新建機組采用先進高效發電技術;④應用CCUS 技術,實現燃煤發電脫碳。

工業鍋爐裝備的綠色低碳發展將與電站鍋爐相協調。按照國家發展和改革委員會、國家能源局發布的《全國煤電機組改造升級實施方案》,“十四五”期間,將進一步推進供熱改造,積極關停采暖和工業供汽小鍋爐,為此,工業鍋爐數量將進一步下降,燃煤工業鍋爐仍是淘汰重點。天然氣、生物質的用量將持續增加,電網削峰填谷、集中式可再生能源并網等帶來的儲能需求也將為工業鍋爐燃料結構調整提供新的路徑;氫儲能技術制取的零碳燃料可摻入天然氣燃燒使用,蓄熱式工業電鍋爐也將隨著電力系統能源結構調整和工業部門電氣化水平提升而實現廣泛應用。此外,按照國務院印發的《2030 年前碳達峰行動方案》部署,還需要全面提升工業鍋爐的能效標準。因此,對于工業鍋爐,其發展方向主要包括:燃料結構調整,實現源頭減碳;提升能效標準及使用管理水平,進一步提高鍋爐能效,實現過程降碳。

(二)發展路徑

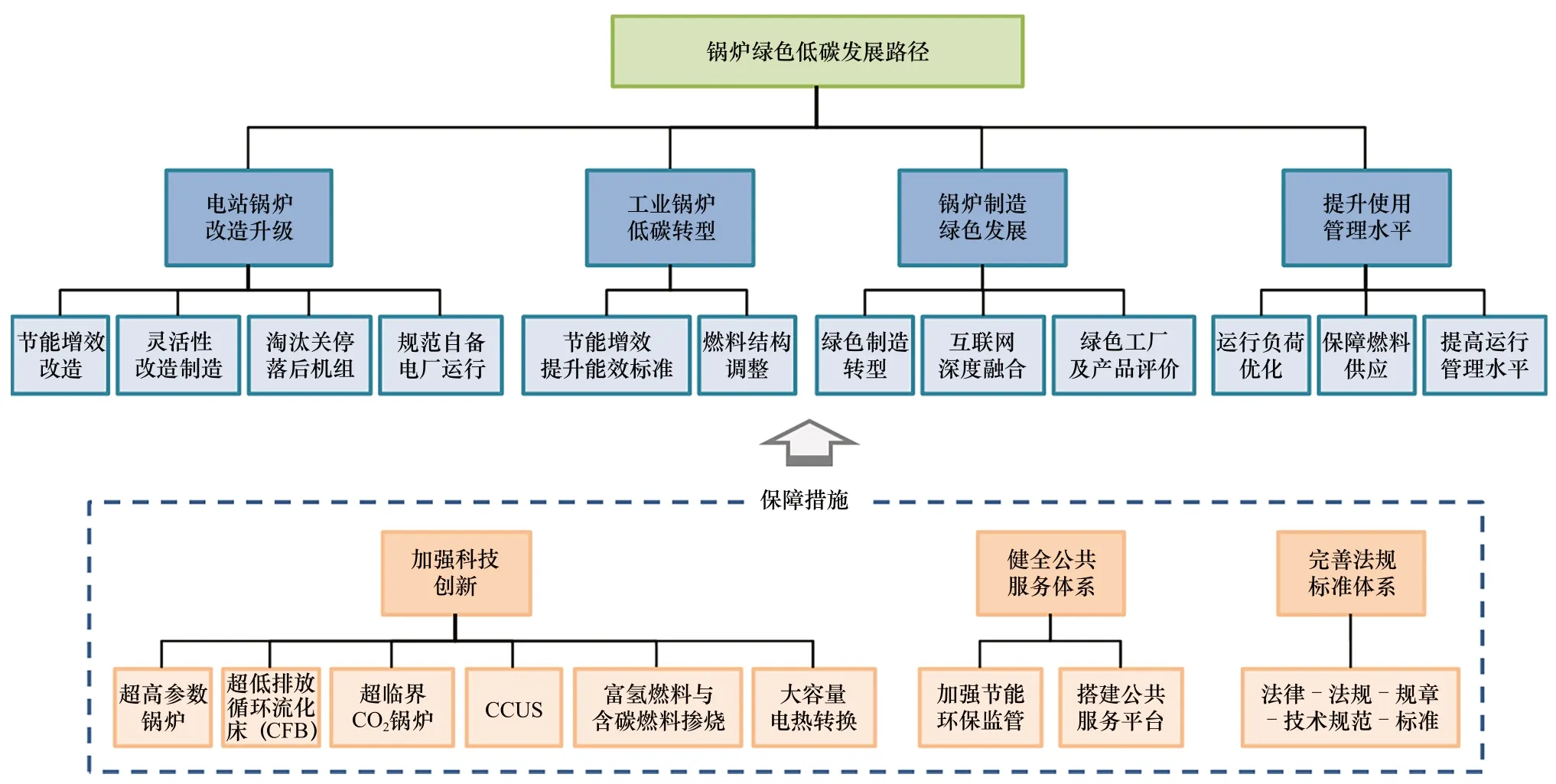

根據電站鍋爐和工業鍋爐裝備自身特點,綜合考慮生產、使用、檢驗檢測等環節和燃料供應、使用工況、運行水平等因素,從電站鍋爐改造升級、工業鍋爐低碳轉型、鍋爐制造綠色發展、鍋爐使用管理水平提升等方面進行分析,闡述鍋爐裝備綠色低碳發展路徑(見圖8)。

圖8 鍋爐綠色低碳發展路徑

1.電站鍋爐改造升級

持續推動節能增效改造。截至2019 年年底,全國煤電機組節能改造規模已超過7×108kW,涉及鍋爐的節能增效改造主要包括常規鍋爐提效改造、高溫亞臨界綜合升級改造、煙氣余熱深度利用改造、供熱改造等。“十四五”期間,供電煤耗在300 g/(kW·h)以上的煤電機組改造規模不低于3.5×108kW,供電煤耗降低預計可累計減少電力CO2排放約7×107t。

加快實施靈活性改造制造。重點對300 MW及以下的煤電機組進行靈活性改造,對于調峰困難地區研究推動600 MW 亞臨界煤電機組靈活性改造。對于純凝機組,通過耦合儲熱技術,實現鍋爐和汽輪機解耦,使負荷變化不受鍋爐最低穩燃負荷影響,進一步降低調峰深度[14,15]。對于熱電聯產機組,在采暖期運行期間調峰能力提升的核心問題在于熱電解耦。目前國內大部分燃煤鍋爐低負荷穩燃能力在40%~50%額定負荷,通過改造,可下探至20%~30%額定負荷[11]。2022年1月,大唐秦嶺電廠660 MW發電機組實現了10%額定負荷的穩定運行。“十四五”期間,預計完成2×108kW 存量煤電機組靈活性改造,實現1.5×108kW煤電機組靈活制造規模。

進一步淘汰落后電站鍋爐產能。對于電站鍋爐存量較大的地區,如山東、江蘇、廣東、內蒙古等地,淘汰煤電落后產能工作力度將繼續加大,低參數小容量電站鍋爐將進一步淘汰關停,煤電產業結構將持續向大容量、高參數優化調整;符合能效、環保、安全等政策和標準要求的淘汰關停機組,將納入應急備用。“十四五”期間,全國將形成并保持1.5×107kW的應急備用能力。

進一步規范燃煤自備電廠運行。全面清理違法違規燃煤自備電廠,引導自備電廠與清潔能源開展替代發電。加大自備煤電機組節能減排力度,其中符合淘汰條件的自備機組應限時實施淘汰關停,對排放和能耗水平偏高的自備機組要實施超低排放和節能改造。

因地制宜發展生物質純燒發電和生物質耦合發電技術。我國生物質資源可作為能源利用的開發潛力約為 4.6×108tce,替代燃煤可實現近 1.3×109t 的CO2減排量。山東、廣東、江蘇是目前生物質發電裝機容量較大的省,未來,河南、黑龍江等生物質資源豐富的省將進一步推廣和應用生物質純燒發電、生物質耦合發電技術。生物質純燒發電技術受限于生物質來源分散以及單機規模小、單位千瓦投資高等因素,發電成本較高;生物質耦合發電技術的支持政策尚不明朗,隨著生物質能電量計量問題的解決,有望取得一定范圍應用。

2.工業鍋爐低碳轉型

持續推動工業鍋爐燃料結構調整,實現碳排放源頭消減。燃煤工業鍋爐數量將進一步下降,燃氣鍋爐持續增加,生物質、燃煤耦合生物質技術將被廣泛應用。與電站鍋爐相比,工業鍋爐燃料消耗量小、參數低,不存在燃料來源困難、高溫條件下粘污腐蝕嚴重等問題,因此,生物質資源在工業鍋爐領域的應用前景更為廣闊。如圖4所示,自2015年起,生物質已成為除天然氣外鍋爐定型產品測試數量最多的工業鍋爐燃料類型,這也印證了未來在工業鍋爐領域繼續推廣生物質純燒、耦合燃燒的巨大潛力。同時,工業鍋爐的低碳轉型還應與儲能技術協同發展,如將氫氣摻(混)入天然氣中,利用成熟的天然氣管網實現氫氣的大規模運輸[16,17]。若工業天然氣消耗量可實現10%的氫燃料替代,每年可減少CO2排放超2×107t。此外,電能在終端能源消費結構中的比重將持續上升,預計在2025 年將提高至30%,超過煤炭成為最主要的終端用能品種[18,19];2050 年將進一步提升至55%[10]。基于工業終端電氣化的發展需求和以新能源為主的電力供應體系下的峰谷用電調節需求,電加熱鍋爐,特別是蓄熱式工業電鍋爐,在工業鍋爐中的占比將持續上升,鍋爐容量也將不斷增大。隨著電力系統逐步脫碳,電熱鍋爐的減碳作用將日益凸顯。

進一步提升工業鍋爐能效水平,實現碳排放過程控制。通過修訂工業鍋爐能效限定值及能效等級等強制性標準,提高鍋爐節能環保準入門檻;發布高效鍋爐推廣目錄,推廣高效鍋爐產品。推進老舊低效鍋爐淘汰改造工作,并防止已淘汰鍋爐重新進入市場。若通過節能增效,進一步提高工業鍋爐平均運行效率約5 個百分點,每年最多可減少CO2排放約8×107t。

3.鍋爐制造綠色發展

鍋爐生產制造過程要實施綠色制造轉型。鍋爐制造企業在保證產品功能、質量和成本的前提下,要綜合考慮制造系統的環境影響和資源效率,使產品從設計、制造、使用到報廢的整個生命周期實現環境污染最小化,對生態環境無害或危害極小,提高資源利用率,降低能源消耗、碳及污染物排放。鍋爐的綠色制造包括綠色設計、清潔生產、綠色物流、綠色運維和再利用5個部分。

加強與互聯網的深度融合。在制造業轉型升級及智能制造快速發展的背景下,鍋爐制造企業應加快實施“互聯網+”制造業示范項目,開展生產線自動化、智能化改造,提高自動化水平。

積極開展綠色工廠、綠色產品評價。鍋爐制造企業應及時通過第三方評價查找不足并進行提高,實現企業自身節能減排和綠色低碳轉型;建立產品數據庫,跟蹤產品,定期開展問題診斷,提出有針對性的節能降碳、污染物減排建議。

4.提升鍋爐使用管理水平

鍋爐使用過程中影響能效水平的因素主要包括運行負荷、燃料特性、運行管理水平等。一是提高電網調度及工業熱用戶需求匹配的靈活性和智能化水平,充分發揮大容量高參數鍋爐的清潔高效優勢和負荷側調節能力,盡可能使鍋爐在能效水平較高的負荷下運行。二是保障燃煤鍋爐的燃料供應。確保電站鍋爐燃用設計煤種,工業鍋爐盡可能燃用設計煤種,最大限度避免因燃料品質波動導致的鍋爐能效下降。三是鼓勵使用單位采用專業化運營模式,科學制定優化運行方案,實現鍋爐全工況運行優化。四是提高鍋爐能效排放在線檢測監測與診斷水平,通過智能運維和遠程診斷等技術,實現鍋爐數字化智能運行。

對于自備電站鍋爐,需加強監管,確保自備電廠嚴格執行公用燃煤電廠的最新大氣污染物排放標準和總量控制要求。對于工業鍋爐,需提高法規標準要求,輔助稅收優惠政策,動態調整行業的對標指標體系,開展鍋爐系統能效“領跑者”行動,鼓勵和引導在用鍋爐進行能效對標,支持效率低、排放高的鍋爐按計劃實施節能減污和降碳改造。

四、保障措施

(一)加強科技創新

構建“產學研用”協同創新體系。圍繞共性關鍵技術和“卡脖子”難題,加快鍋爐節能、減污、降碳關鍵技術及產品研發和集成創新,形成具有自主知識產權的鍋爐節能減排先進技術和成套裝備。

一是加快超高參數超超臨界燃煤發電技術的研究。該技術是實現煤電機組節能減排的重要技術,其關鍵制約因素在于熱部件材料。650 ℃發電機組可實現的凈效率不低于47%,但所需耐熱材料尚未完全成熟,仍需突破高溫部件應用的同種/異種焊接、冷熱加工和熱處理等關鍵技術;700 ℃超超臨界發電技術的效率可達50%以上[20],被認為是面向2035年最主要的潔凈煤前沿技術之一[21],其高溫合金材料及關鍵高溫部件的制造、加工、焊接、檢驗等還需進一步研究。

二是進一步突破CFB發電技術。該技術能夠解決高硫無煙煤、高水分褐煤、低熱值煤的清潔高效利用和低負荷穩燃問題[22],將在消納劣質燃料、調峰、生物質利用方面發揮重要作用。“十四五”期間,應進一步開展CFB鍋爐爐內石灰石深度脫硫及NOx超低排放機理、大型CFB鍋爐物料流態等優化設計研究,突破高效、低成本的超低排放CFB鍋爐發電關鍵技術[23]。

三是研發超臨界二氧化碳發電技術。超臨界二氧化碳循環發電可以利用煤炭、天然氣、核能、太陽能、生物質和余熱等多種能源形式作為熱源,在600 ℃等級,超臨界二氧化碳循環燃煤發電機組供電效率可比傳統水循環發電機組提高3~5個百分點[11]。未來,還需進一步加強超臨界二氧化碳鍋爐關鍵技術、機組系統集成優化等的研究和工程應用。

四是促進CCUS技術的研發、推廣與應用。對于煤基工業和燃煤發電行業,其脫碳過程需要CCUS技術的配合。目前,CO2捕集技術普遍存在總體規模偏小、捕集能耗和成本較高等問題[24,25]。為此,今后要加強CO2高效低能耗捕集、規模化輸送與封存、封存監測與泄漏預警、增壓富氧燃燒、CO2采油/氣/水/熱等前沿技術研發。預計2030年煤電CCUS技術的碳捕集規模可達3.7×107t/a[2]。

五是加強氫、氨等富氫燃料與含碳燃料摻燒關鍵技術研究。目前關于摻氫天然氣燃燒特性的影響研究主要集中于內燃機、燃氣灶具和燃氣輪機[26~29],摻氫天然氣燃燒在工業鍋爐領域的應用研究相對比較薄弱,亟需開展不同摻混比例燃氣的高效清潔燃燒技術及設備兼容性研究,為大規模天然氣管道摻氫應用奠定技術基礎。氨、天然氣摻混燃燒及氫/氨、煤氣固兩相摻混燃燒關鍵技術研發及工程應用也是科技創新方向之一。

六是加強大容量電熱轉換關鍵技術的研發。目前,電熱鍋爐以小容量電阻鍋爐為主,采用380 V低壓供電,單臺容量一般不超過2.8 MW;而電極鍋爐不受電熱元件結構布置及發熱密度的限制,更適合于大型化,通常采用6 kV以上高壓供電。但針對大容量電熱轉換技術的基礎研究與關鍵技術研發尚不充分,仍缺乏相關規范、標準,在實際應用中還存在一定安全隱患[30]。因此,還需加強大容量高壓電極鍋爐電熱轉換關鍵技術、電氣安全要求、高效低成本蓄熱技術等方面的研究。

(二)健全公共服務體系

一是整合多方資源,構建“產學研用”交流平臺。為有效支撐鍋爐行業的綠色低碳發展,需匯聚技術、人才、信息、政策、資金等多方面要素,整合政府、企業、專業服務機構、行業協會、科研院所等各方資源,構建面向產業、企業的公共服務體系。建議組建鍋爐綠色低碳相關領域的“產學研用”交流合作和技術推廣平臺,發揮溝通協調和行業引領作用,助力鍋爐裝備的綠色低碳發展。

二是切實做好鍋爐安全、節能、環保“三位一體”監督保障工作。針對電站鍋爐節能增效改造,開展監督檢驗和改造前后的能效排放測試;積極響應電力深度調峰需求,開展安全風險評估及防控;做好應急備用鍋爐評審與檢驗,確保可發揮應急備用電源作用;加強自備煤電機組鍋爐節能環保監管,推進能效排放測試。針對工業鍋爐,做好鍋爐設計文件節能審查、鍋爐定型產品能效測試和在用鍋爐能效定期測試工作,支撐鍋爐設計、生產和使用全過程節能監管。

三是強化鍋爐全生命周期管理與服務。鍋爐制造企業逐步向“設計+制造+安裝+維護”的一體化服務發展,提升供給體系對需求的適配性,搭建運營與管控數字化平臺,實現鍋爐全生命周期管理,為終端用戶提供增值服務。具備條件的第三方機構也可為鍋爐使用單位提供全過程咨詢、維保、改造、專業化運營等服務。

四是提升鍋爐碳排放相關檢測與評價能力。研發鍋爐溫室氣體排放檢測、全生命周期碳足跡量化與評價技術,探索研究鍋爐節能減污降碳協同檢測與評價體系,搭建鍋爐綠色低碳公共服務平臺,為鍋爐生產和使用單位提供碳排放檢測以及碳足跡核算等服務。

(三)完善相關法規與標準體系

按照我國特種設備法規標準體系“法律-行政法規-部門規章-安全技術規范-引用標準”的結構層次,完善鍋爐相關法規標準體系。適時修訂《中華人民共和國特種設備安全法》《中華人民共和國節約能源法》《中華人民共和國大氣污染防治法》《特種設備安全監察條例》《高耗能特種設備節能監督管理辦法》等,構建有利于鍋爐綠色低碳發展的法律法規體系;適時在《鍋爐節能環保技術規程》等相關的技術規范中,增加綠色制造、鍋爐全生命周期碳排放評價等內容;加快制定鍋爐碳排放量化與評價方法等標準,修訂鍋爐熱效率指標、鍋爐系統能效指標、鍋爐能效測試方法,進一步完善智能制造、綠色制造等標準體系,探索建立鍋爐智能化運行及監管信息化標準體系,加快質量安全標準與國際標準接軌。

鼓勵鍋爐生產企業和使用單位主導或參與制定/修訂相關國家、地方、行業技術標準,結合實際情況,制定企業標準和團體標準,將擁有自主知識產權的關鍵技術納入企業標準或團體標準,促進技術創新、標準研制和產業化協調發展。