高校學報傳播現狀與傳播能力提升對策研究

——基于入選“卓越計劃”的幾種高校學報

余溢文

(同濟大學學報編輯部,上海 200092)

《關于推動學術期刊繁榮發展的意見》指出,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,緊緊圍繞黨和國家重大決策部署和宣傳思想工作根本任務,加快提升內容質量和傳播力影響力。這就要求期刊人在關注學術質量和編校質量的同時,要把期刊的傳播質量提上日程。編校的結束意味著傳播的開始,如何提高傳播效率和期刊影響力對高校學報來說是一個道阻且長的課題。在《關于推動學術期刊繁榮發展的意見》的指導下,創新傳播理念、優化傳播載體,對高校學報傳播質量的提高起著至關重要的作用。此前,已有較多學者針對科技期刊的傳播展開了研究[1-3],但未見針對高校學報傳播的系統性研究,如何調動各方優勢優化傳播效果,構建高效智能的傳播體系,促進綜合類學報的傳播更順暢、更高效,這是“卓越計劃”背景下中文科技期刊編輯需要思考的問題。為此,本文針對入選的綜合類大學學報進行歸納分析,并結合目前綜合類大學學報傳播實踐,提出“卓越計劃”背景下綜合類大學學報的傳播對策,以期拋磚引玉,引發同仁更深入和有價值的探討,共同推進高校學報的傳播效能,為卓越期刊的建設添磚加瓦。

1.卓越期刊高校學報傳播概況及存在問題

1.1 概況

2019年入選“中國科技期刊卓越計劃的有14種高校學報,其中6種學報已改為專業刊,還有2種醫學刊,考慮到專業刊及醫學刊的特殊性,本文把其余的綜合類大學學報放在一起進行研究分析。這些學報分別是:《華中科技大學學報(自然科學版)》《陜西師范大學學報(自然科學版)》《同濟大學學報(自然科學版)》《西安交通大學學報》《中南大學學報(自然科學版)》和《中南大學學報(英文版)》。

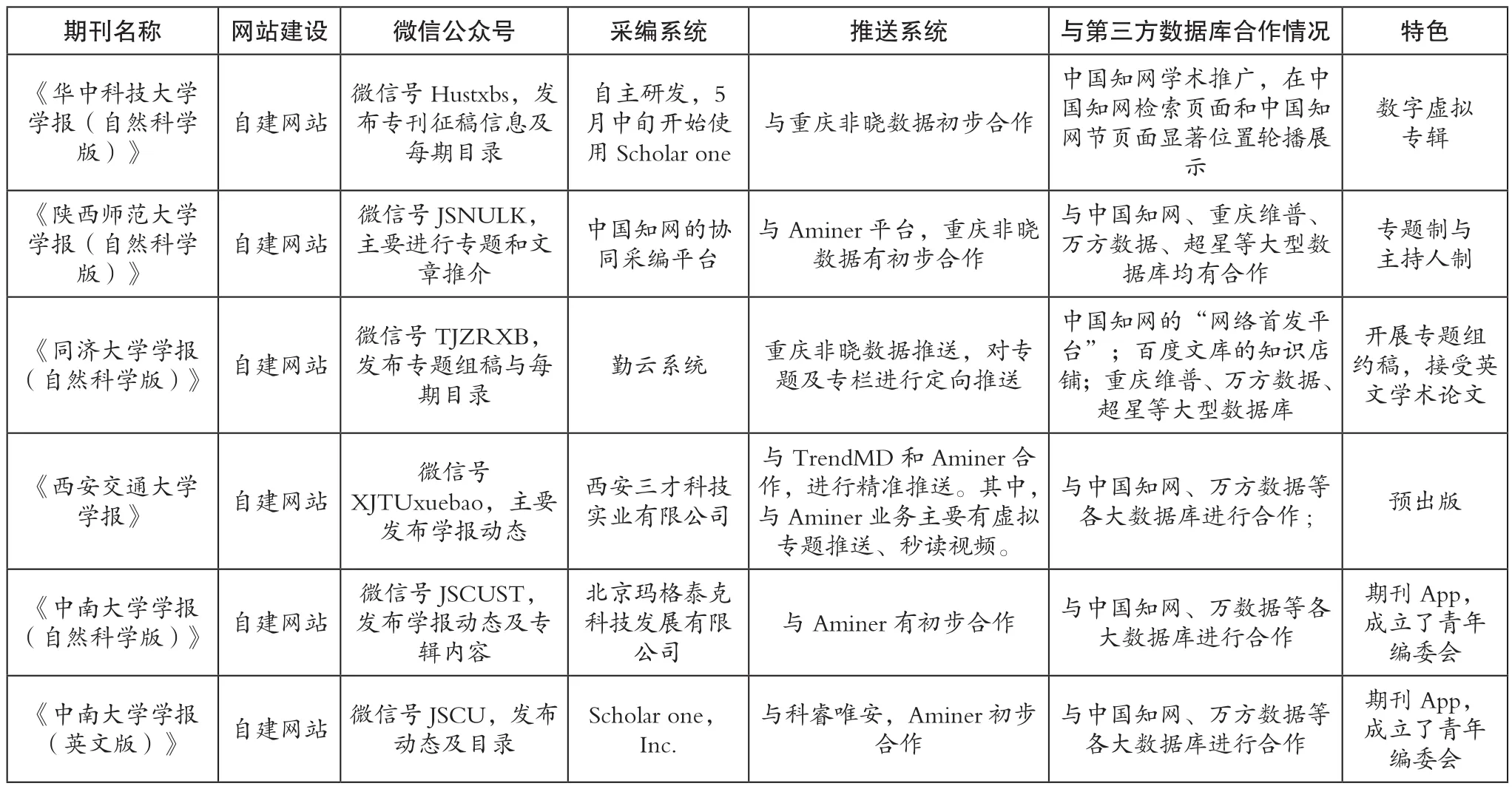

以上6種綜合類大學學報是由教育部主管、大學主辦的綜合性科學技術類學術刊物,在刊物性質和傳播方面有很多的共性。調研顯示這6種大學學報網站都有完善的門戶網站和采編系統,實現了每期全文數據免費開放獲取,積極推動微信公眾號精準推送工作,同時《同濟大學學報(自然科學版)》采用XML排版來適應不同讀者的需求,并通過OSID開放科學計劃,將與論文相關的語音或者素材全方位展示給讀者。各期刊在傳播和組稿方面也各具特色,具體情況如表1所示。

從表1可以看出,各卓越期刊學報都有較強的傳播意識,強調內容與傳播并重,以此擴大期刊的影響力。多刊已開始將論文盡可能地進行推送與傳播,傳播與服務意識增強。通過完善期刊網站和微信公眾號平臺功能,實現了官網及手機端的全文數據推送,《華中科技大學學報(自然科學版)》在官網推出數字虛擬專輯,將綜合性期刊在專業上進行細分,促進期刊傳播更為精準。同時充分利用各種平臺并與推送系統進行合作,提高傳播的廣度、速度、深度與精準度。比如與清華大學的Aminer平臺、重慶非曉數據展開合作,《同濟大學學報(自

表1 幾種卓越期刊學報傳播概況

然科學版)》利用方正系統實現XML在線編校一體化平臺應用。同時重視數據的分析,掌握傳播動態。多數學報均被EI、Scopus、AJ、JST等國外重要檢索數據庫收錄,被中國科技論文與引文數據庫(CSTPCD)、中國科學引文數據庫(CSCD)、中文核心期刊要目數據庫(CCCJGD)等國內重要檢索數據庫及文摘收錄。

1.2 卓越期刊高校學報傳播中存在的問題

1.2.1 傳播內容的同質化

目前入選“卓越計劃”的綜合性大學學報將學術內容資源經過數字化和結構化的加工,自建或者依托數字平臺提供簡單的信息文獻服務。一方面使得論文信息的匯集、查詢和使用更為便捷,作者可以題名、作者名、關鍵詞等進行查詢,單篇文章以獨立的數字化特征被檢索和利用,但另一方面,傳播內容的同質化成為期刊品牌建設與影響力的提升阻礙。[4]傳播內容多集中于專題、目錄、論文內容,內容源于紙版的原始論文數據,缺乏具有創新意義的知識服務內容。

1.2.2 缺乏主動傳播意識

每期的學術成果通過編輯加工,通過紙媒、官網、數據庫等渠道供專家學者下載,這種傳播方式,沒有確定的接受對象,只有廣泛的讀者和被動的下載,覆蓋面廣但針對性弱。缺乏針對專家領域的學者及科研人員的科學分析,在服務方式上沒有差異化對待;期刊編輯的主動傳播意識不強,一方面對新媒體新技術有畏難情緒,耗時耗精力,另一方面對期刊發布信息的采集和編排缺乏創新能力和媒體表現力。

1.2.3 缺乏有效的互動與融合

依托于微信、視頻號等新媒體的學報傳播,在形式上突破了紙版的局限,但是從傳播視角看,依然是單向的、一次性的線性傳播方式,內容融而不合,停留在多種媒體傳播形式的簡單疊加[5],缺乏媒體融合的整體規劃,難以迎合科研工作者的新需求;與作者及審稿人之間存在著短暫的合作關系,互動僅圍繞稿件展開,稿件發表后,與作者和審稿人的互動也隨之停止,缺乏長期的融合與互動,不能調動編委會及學者的積極性。期刊具備豐富的學術熱點,但是自身缺乏熱點,難以引起科研工作者的關注與共鳴,這是目前學報與外界聯系的普遍狀態。

1.2.4 精準化傳播的方式受限。

除與現有的推送系統進行合作外,還沒發掘出更適合或更有效的方式。傳播的思維受限,除了跟進現有的做法,難有突破;而且傳播效果難以評判。各現有平臺的傳播效果只能通過簡單數據(如推送人次、郵件打開率、打開頻次等)得以反饋,實際的傳播效果難以評判;此外,推送效果需要一定時間的積累,短期內很難見效。第三方平臺推送系統的服務費昂貴。雖然推送能取得一定的關注度,并且一定程度減輕了編輯的負擔,但是與高昂的費用相比,性價比值得商榷。

2.卓越期刊高校學報傳播能力提升對策

2.1 多方參與的協作式傳播主體

借助編輯+編委+作者的合力,挖掘各方主體的資源與宣傳優勢。編輯的理念及行動力決定了期刊傳播的效率與格局。要跳出文字精雕細琢者的傳統定位,充分發揚編輯的服務意識與傳播意識,發揮傳播的主導者的作用。如若編輯囿于編輯排版的方寸之地,與專家學者缺乏聯系與溝通交流,將從源頭上大大降低傳播效果。建設品牌欄目資源,不定期推送期刊的動態信息,吸引專家學者的參與,增進互動與了解;大學綜合性學報自有獨特性及現有評價體系的制約使得期刊影響力一直不高,建立高效的編委會,并積極發揮編委會的作用,將使期刊的傳播事半功倍。編委們在學術會議和學術圈的分享,共同參與選題的策劃等,能更加有的放矢地吸引潛在的優秀稿源;此外,作者也是期刊傳播的重要力量,作者對自身學術成果的傳播以及作者的口碑都能為期刊帶來好的宣傳效果。同時開展與社會團體、企事業單位以及校友會的多方合作,增進橫向交流,對擴大期刊影響力有重要作用。總之,調動辦刊主體的傳播主動性,發揮編輯、編委、作者的作用,發揮各自特色,形成聯動效應,打造“全方位、多途徑”的傳播格局,對擴大期刊影響力會有很大的幫助。

2.2 建設有公信力的出版傳播平臺

目前卓越期刊的各高校學報在運用微信平臺、微博、網站、推送系統等一切可利用的傳播技術推進期刊傳播,然而官網、紙媒、兩微一端等全媒體矩陣不符合學報運作的機制與人員現狀,加上技術支撐體系不完善,傳播平臺缺少融合運作,缺少一體化的信息服務平臺。各學報因為人員與體制的制約,想集中精力做好一個平臺的工作實屬不易,整合資源共建平臺不失為一個可嘗試之舉。整合國內高校的學報辦刊力量,促成各學報共同體建立出版平臺,把學報與編委、審稿專家、讀者的關系梳理并維護好,充分發揮平臺的優勢,把單個媒體運用的簡單相加變為媒體的有機相融。[6]把精準傳播與泛化傳播、單向推送傳播與多向互動傳播結合起來,把單個的學報網站、郵箱、微信平臺、微博、QQ 群和微信群等渠道進行有機融合,實現多媒體、全方位的聯動傳播。共同體平臺的建設,能讓專業的人做專業的事,一次制作,數種生成,多元傳播,對減少高校學報人力消耗,提高傳播效能有積極的推動作用。

2.3 精準內容的按需推送,精準服務的按需送達

大學學報不同于專業期刊,沒有固定的作者群與學會和協會的支持,作者、讀者的黏度較弱。可以根據內容進行整合以實際專題或虛擬專題的形式進行宣傳與推廣,以此滿足作者、讀者及專家學者的個性化需求。或者從作者的需求出發,提供各種統計、評價和數據支撐服務;利用學術資源的優勢,建構學術理論與實踐應用的橋梁,延展學報服務功能,借此打造由精準信息推送帶來的用戶新體驗,擴展知識服務新模式,提高期刊服務口碑和影響力。[7]目前各學報服務意識薄弱,大多能提供下載和瀏覽的功能,但是精準推送及服務功能匱乏。如能通過精準的分析讀者與作者群落[8],給他們提供差異化與個性化的服務,將大大增加與作者、讀者的互動,提高學報影響力。同時提高學報服務意識,健全期刊服務機制,召開定期的見面會,實行有效的激勵機制,如優秀審稿人、最有影響力作者的評比等,將這些溫情服務,通過富有儀式感的形式傳達給專家學者,不僅會讓編委、審稿人有歸屬感,而且會讓期刊更人性化,從而間接吸引優秀的稿源,促成內容與服務兼具的良性循環。

結語

“卓越計劃”對高校學報來講是一個難得的機遇,要清醒地認識到學報傳播工作的制約因素,同時強化傳播意識,發揮各傳播主體的能動性,運用有效的傳播策略,加強特色建設與綜合服務的功能,實現高校學報在“卓越計劃”支撐下的可持續發展。