基于傾斜攝影測量與BIM 技術(shù)的三維建模研究

崔 琛

(1. 河南省有色金屬地質(zhì)礦產(chǎn)局第七地質(zhì)大隊,河南 鄭州 450016)

傾斜攝影測量技術(shù)創(chuàng)建的真三維模型缺少了建筑物內(nèi)部的屬性信息,模型只能應(yīng)用于建筑的外表面。BIM則是對建筑信息的可視化管理,貫穿了建筑物全生命周期的所有信息[1-9]。BIM在設(shè)計階段可以展示建筑物的預(yù)期效果,在施工階段可以展示施工進程、合理利用資源,在運營階段可以提供各類數(shù)據(jù)的信息[10-12]。將傾斜攝影測量和BIM 技術(shù)進行融合,可以為智慧城市提供更加全面的屬性信息。

1 基于傾斜攝影測量技術(shù)的實景三維建模

1.1 關(guān)鍵技術(shù)

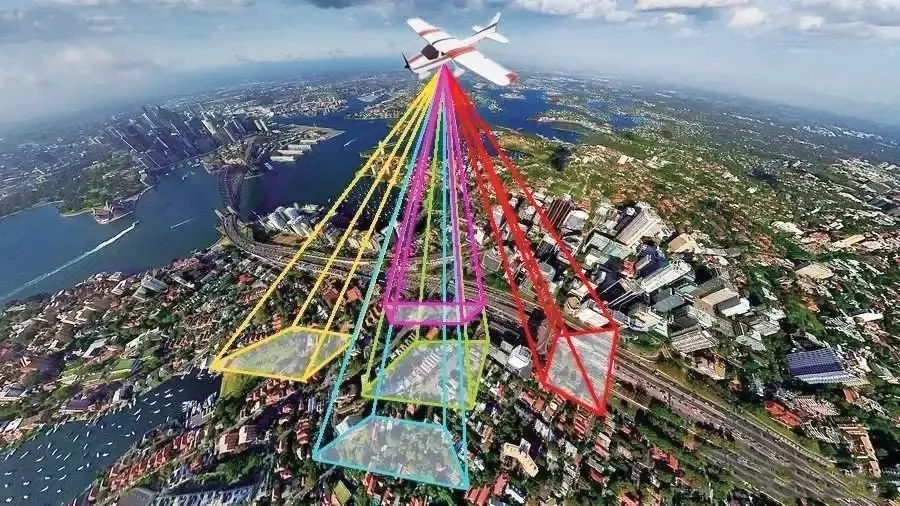

傾斜相機、計算機、機載GPS接收機、慣性測量裝置是傾斜攝影系統(tǒng)的重要組成部分[13]。其中,傾斜相機由垂直、東、西、南、北等5 個相機按一定順序排列,從垂直角度以及多個傾斜角度拍攝的影像更具有真實直觀的特點,并且真實地反映地表地物,同時精確地獲得影像的地理位置信息[14]。

空中三角測量是整個建模系統(tǒng)的核心,通過少量的像控點,對影像進行控制點加密,從而求得未知點的坐標(biāo)和外方位元素,對于后期模型的重建和定向起著重大作用。

1)影像預(yù)處理。航空攝影獲取的像片需要經(jīng)過畸變差糾正和勻光勻色。在進行自動化空三之前需要確定影像之間的幾何拓撲關(guān)系,確定影像在航帶上的位置關(guān)系,為后續(xù)的影像匹配和定向打下基礎(chǔ)。

2)構(gòu)建影像金字塔。按照一定的規(guī)則將原始影像從大到小分成不同分辨率的影像集合。無人機相機獲取的像片都是高分辨的影像照片,若是直接參與影像匹配,花費的時間會成倍增加,但是通過濾波將左右的影像生成不同分辨率的影像,金字塔的影像將從低分辨率匹配一直開始匹配,更高一級的影像,這種從上到下,由粗到細的匹配規(guī)則大大減少了匹配的時間,提高了匹配的效率,構(gòu)建影像金字塔如圖1所示。

圖1 影像金字塔

3)相對定向。對金字塔中相鄰且重疊的各個不同分辨率的影像構(gòu)建立體像對,在金字塔最頂層的影像進行特征匹配,在下一個更細的影像上采用更高精度的匹配方法,重復(fù)進行。通過提取出所構(gòu)建的立體像對上的同名像點來解算出相對方位元素(圖2)。

圖2 相對方位元素

4)絕對定向。通過像控點計算出立體相對之間的相對位置關(guān)系,以及確定出實際地物在地面坐標(biāo)系中所處方位的過程。

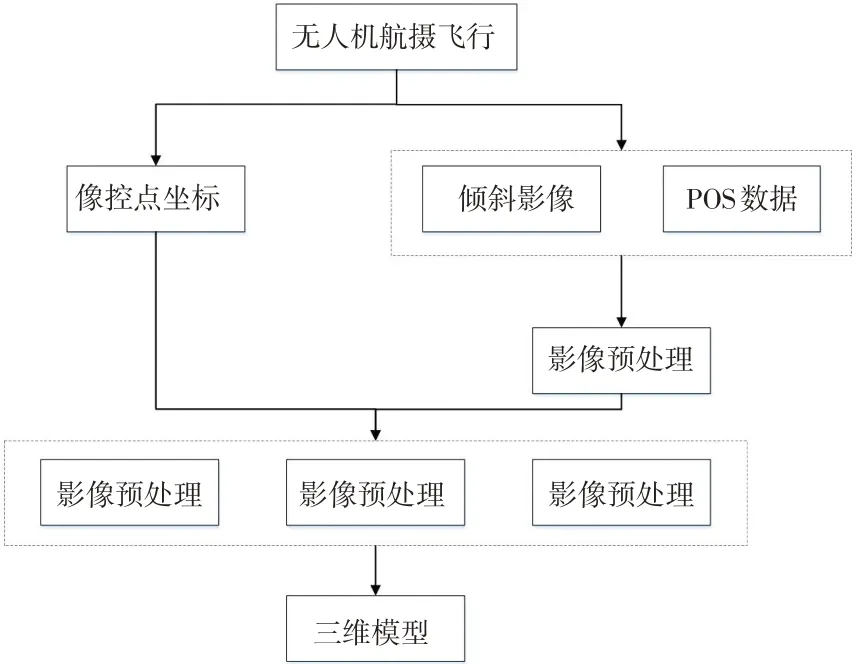

5)區(qū)域網(wǎng)平差。在區(qū)域網(wǎng)平差中有航帶法、獨立模型法、光束法,其中最常用的是光束法區(qū)域網(wǎng)平差,可以在很大的程度上減少原始影像的系統(tǒng)誤差,將每個光束都作為平差單元。再根據(jù)一定的規(guī)則,按照共線條件方程列出誤差方程統(tǒng)一進行平差,解算出影像的外方位元素和加密點坐標(biāo)。航攝飛行后,在內(nèi)業(yè)對獲得的影像進行建模,具體的實景三維建模流程如圖3所示。

圖3 實景三維建模流程

1.2 數(shù)據(jù)采集與預(yù)處理

本文的實驗數(shù)據(jù)由中海達iFly D6 多旋翼飛行器,采用iCam Q5Plus 鏡頭拍攝。地面站控制系統(tǒng)由筆記本電腦和地面監(jiān)控軟件組成,通過地面控制系統(tǒng)可以對無人機進行控制,可以查詢航線設(shè)計、測區(qū)(泰州市)和參數(shù)設(shè)置等。本次測量設(shè)計的航高為280 m,航線之間航向重疊度為80%,旁向重疊度為65%,采用iCam Q5Plus傾斜相機(相機的焦距為35 mm,像元分辨率為3.92 μm)對測區(qū)的地表信息進行拍攝,獲取測區(qū)3 486張相片,航線設(shè)計圖如圖4所示。

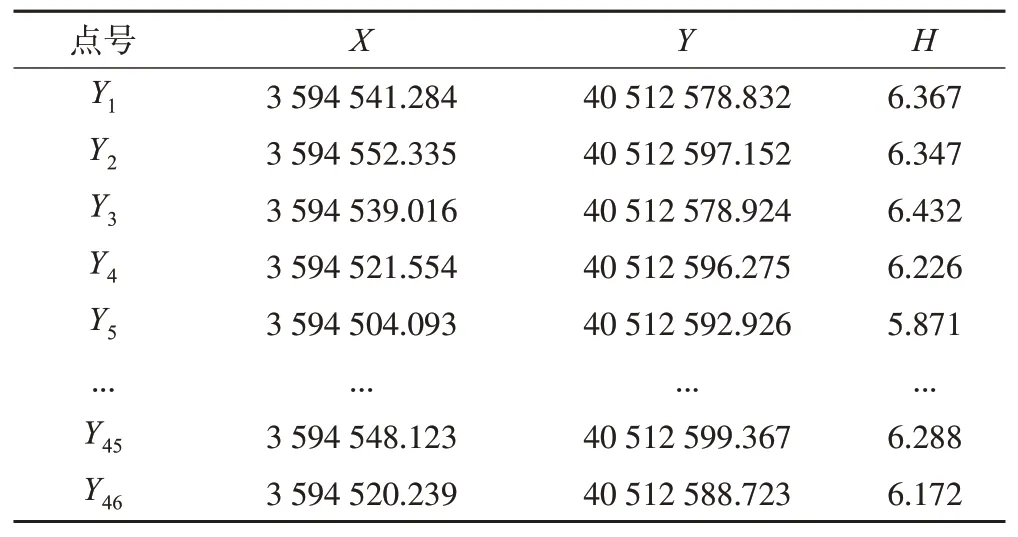

采用七參數(shù)的方法進行點校正,成果符合測量規(guī)范后在像控點上進行RTK測量,在每個像控點上測量3 次取均值,每次測量間隔2 min,每次平滑10 次,按照測量規(guī)范(見表1),3 次較差要小于2 cm,高程要小于3 cm。最后取平均值作為觀測結(jié)果,成果見表2。

表1 RTK平面控制點測量規(guī)范

表2 像控點成果/m

1.3 實景三維模型構(gòu)建

空中三角測量是利用少量的像控點坐標(biāo)來完成控制點的加密工作。在本實驗中可以進行兩次空中三角測量,第一次通過POS數(shù)據(jù)進行空中三角測量解完成相機的校驗和像片的相對定向;第二次通過像控點坐標(biāo)進行空中三角測量完成模型的絕對定向。

2 基于BIM技術(shù)的三維建模

2.1 BIM技術(shù)

BIM 的中文名稱就是建筑信息化模型。隨著建筑業(yè)的迅速發(fā)展,BIM技術(shù)也被賦予了不同的含義和功能。從McGraw 角度定義,通過模型對項目中的建筑進行設(shè)計、施工和運營的過程就是BIM[15]。BIM 不僅是一種過程,還是一種模型,但歸根結(jié)底BIM還是信息[16]。在翻閱大量的資料后,總結(jié)出BIM 就是一種共享的信息資源的應(yīng)用,匯總了建筑物所有階段的信息,在Revit中創(chuàng)建BIM的具體建模如圖5所示。

圖5 BIM建模流程圖

2.2 實驗數(shù)據(jù)準(zhǔn)備

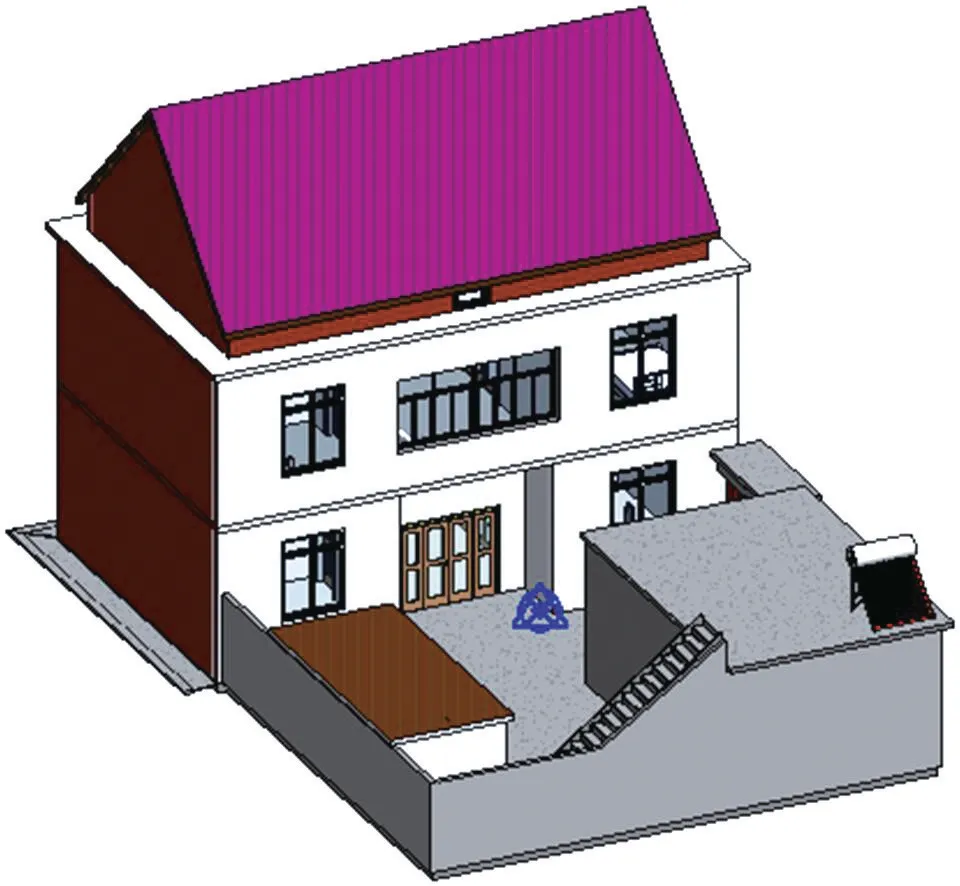

1)地形資料。Smart 3D軟件在創(chuàng)建真三維模型的過程中會生成DSM 數(shù)據(jù),對得到的DSM 數(shù)據(jù)進行編輯,便可得到研究區(qū)域內(nèi)數(shù)字高程模型(DEM)數(shù)據(jù)。選擇測區(qū)邊上一棟民房作為本次建模區(qū)域,在Acute 3D Viewer中量出該模型的尺寸,在Revit中進行模型構(gòu)建。

2)族文件。BIM 模型一般是在Revit 中建立的,而族就是Revit 的基本組成部分。相關(guān)圖元和參數(shù)構(gòu)成了族的基本單元,不同的圖元可以有不同的值,但必須要有相同的參數(shù)。不僅有三維族還有二維族,而且不一定非要對族進行參數(shù)化。在Revit 中,系統(tǒng)族、可載入族和內(nèi)建族構(gòu)成了族的三大類。在Revit中使用最多的族就是系統(tǒng)族,系統(tǒng)族是在軟件安裝的過程中就內(nèi)置好的,比如說墻、樓梯、窗戶等。可載入族是專門用來創(chuàng)建建筑物構(gòu)件的族,如門、窗戶等。

本實驗中大部分使用的是系統(tǒng)自帶的族文件,部分找不到的族文件通過構(gòu)件塢和BIM論壇來尋找。

3)項目基點。在整個項目中有2個點,一個是項目基點,一個是測量點,在進行測量定位時就要根據(jù)實際需要合理選擇項目基點。在后期,進行模型融合的時候就要用到項目基點。而測量點是用戶實際測量定位的參考坐標(biāo)原點,如圖6所示。

圖6 項目基點和測量點

2.3 三維建筑模型構(gòu)建

1)創(chuàng)建標(biāo)高和軸網(wǎng)。在設(shè)計一棟建筑物時,要通過軸網(wǎng)和標(biāo)高來確定建筑物的定位信息,通過標(biāo)高我們可以設(shè)定樓層的高度。構(gòu)件的尺寸必須通過軸網(wǎng)來標(biāo)定,在畫軸網(wǎng)時,一般遵從從上到下,從左到右的原則。在本實驗中共建有標(biāo)高3條,軸線14條。

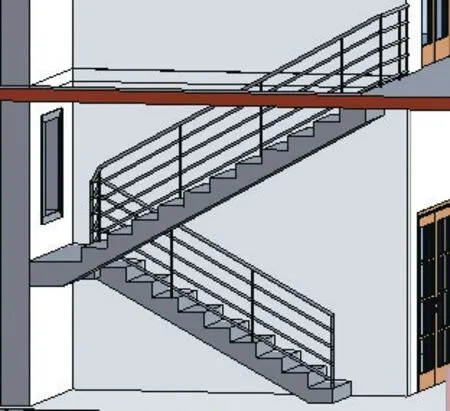

2)創(chuàng)建墻體和其他構(gòu)件。墻是Revit 中最常見的系統(tǒng)族,可以根據(jù)項目需求的不同來設(shè)置相應(yīng)的墻參數(shù)。在本模型中,涉及到的墻體有剪力墻、基本墻。一個三維模型中,不僅包含了墻,還有其他的構(gòu)件,比如窗戶、門、樓板、屋頂、柱子等。在該棟建筑中包含有兩處樓梯,一個是室內(nèi)樓梯,一個是室外樓梯。室內(nèi)的為現(xiàn)場澆筑混凝土樓梯,室外的為組合樓梯,如圖7、8所示。樓梯的最小踏板深度為280 mm,最大踢面高度為180 mm。踏板材質(zhì)和踢面的材質(zhì)均為混凝土-砂漿面層。

圖7 現(xiàn)場澆筑混凝土樓梯

在設(shè)計建筑模型中,各種內(nèi)部構(gòu)件也是必不可少的,如床、沙發(fā)、櫥柜等。在Revit 軟件中,有許多構(gòu)件是沒有放在軟件中的,必須通過載入族的方式才可以應(yīng)用這些樣本族文件。另外,對于一些沒有的樣本族文件,我們可以通過構(gòu)件塢或者BIM論壇來下載獲取。

圖8 組合樓梯

3)場地與場地構(gòu)件。地形表面和建筑地坪都會影響到建筑場地的布設(shè)。因此,在軟件中可以通過高程文件和導(dǎo)入CAD等高線的方法來創(chuàng)建地形表面。

在創(chuàng)建真三維模型的過程中,生成的DSM 數(shù)據(jù)文件導(dǎo)入到CAD 文件中,生成研究區(qū)域?qū)?yīng)的等高線,在Revit 中我們可以得到研究區(qū)域?qū)?yīng)的地形表面信息。

4)三維模型渲染。在創(chuàng)建完建筑設(shè)計模型后,可以在三維視圖下對模型進行渲染并且指定材質(zhì)渲染外觀以獲得可視化效果。在本次實驗區(qū)域的渲染中,設(shè)置模型的詳細程度為“精細”;設(shè)置渲染效果為高級;設(shè)置照明為室外;設(shè)置樣式為天空,少云。渲染效果如圖9所示。

圖9 模型渲染

3 實景三維模型與BIM模型的融合

隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,三維模型已經(jīng)被應(yīng)用到許多行業(yè),真三維模型為數(shù)字城市提供了真實的地理環(huán)境,加快了城市信息化發(fā)展的步伐。而BIM是以模型為載體,貫穿了建筑物各個階段的所有信息。把傾斜攝影技術(shù)創(chuàng)建的真三維模型和BIM模型放置在同一個坐標(biāo)系下,打通了真三維模型只局限于室外的壁壘,從室外走向室內(nèi)實現(xiàn)了宏觀信息與微觀信息的互補,更有利于信息的管理。在SuperMap桌面GIS軟件中進行模型融合的流程如圖10所示。

圖10 模型融合流程

合并后的BIM模型通過添加到當(dāng)前場景命令加載到傾斜攝影模型當(dāng)中,至此,完成模型的融合。融合后的模型可以通過編輯模型來改變模型的位置、大小以及方向。如圖11、12所示,分別為模型融合的俯視圖和視點高程為70 m的前視圖。

圖11 融合后模型俯視圖

圖12 融合后模型前視圖

把真三維模型和BIM建筑設(shè)計模型相融合,實現(xiàn)了二者在同一個地理環(huán)境中以不同的圖層形式進行管理,保留了各自的建筑模型屬性信息,通過二者的結(jié)合,實現(xiàn)了模型之間優(yōu)勢的互補。同時,降低了對模型數(shù)據(jù)的管理難度,可以對模型進行修正,在施工后期,可以隨著工程項目進程的不同而更新數(shù)據(jù)。融合后,可以對模型進行一系列模擬分析,比如真三維可視化、模型一體化以及模型的空間分析。

在SuperMap 中,空間分析主要有坡度坡向分析、可視域分析和日照分析,可以對模型應(yīng)用這些分析,對空間數(shù)據(jù)的分析可以通過數(shù)理統(tǒng)計和邏輯運算等數(shù)據(jù)分析手段來完成。在融合后的模型上事先模擬,以達到解決實際地理空間問題,并提出相應(yīng)的對策來預(yù)防類似事情的發(fā)生。

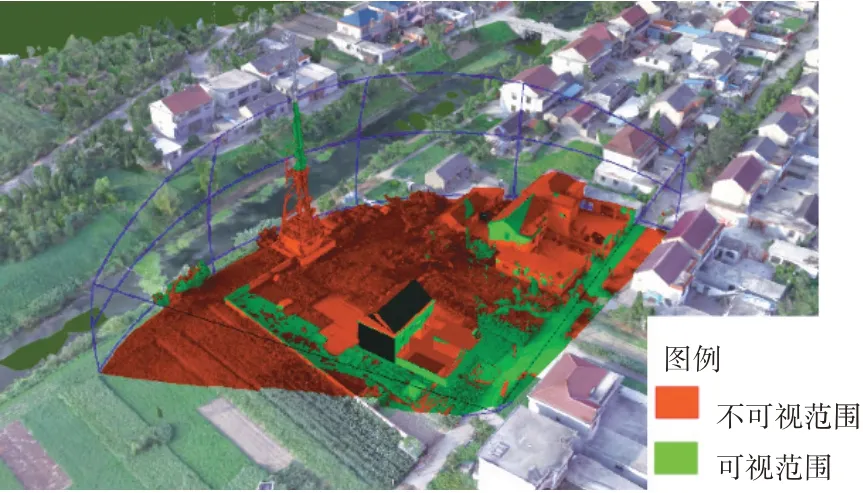

導(dǎo)入到真三維模型上面的BIM模型,可以通過視域分析來判斷BIM建筑設(shè)計模型對周圍建筑物的視野阻擋情況。如圖13所示,分析了導(dǎo)入后的BIM模型對原先建筑的視域影響范圍,在本次分析中,選擇的視點距離地面7.76 m,垂直視角為60°,水平視角為120°,視域的可視距離為70 m,圖中,綠色代表了可視范圍,紅色代表了不可視范圍。

圖13 視域分析

通過視域分析,可以在真實的環(huán)境下呈現(xiàn)出BIM建筑設(shè)計模型的效果,對于周圍其他的建筑物也可以采用相同的方法來進行視域范圍影響分析。視域分析在空間分析中占有很大的比重,在建筑選址、城市規(guī)劃、園林設(shè)計等行業(yè)具有很大的作用,可以在模型上面事先進行模擬,方便在實際建設(shè)時達到預(yù)先想要的效果。

4 結(jié) 語

本文通過把BIM創(chuàng)建的模型與真三維模型放到具有統(tǒng)一地理信息的坐標(biāo)系下,實現(xiàn)了二者在三維模型下的融合,并在此基礎(chǔ)上打通了從室外到室內(nèi)的壁壘。討論了2 種模型融合的可行性,通過本次融合實驗得到如下結(jié)論:

1)通過傾斜攝影技術(shù)創(chuàng)建的真三維模型,在很大程度上真實的還原了建筑物的地理環(huán)境,具有獲取地理數(shù)據(jù)方便、人工干預(yù)少、建模自動化程度高以及成本低等優(yōu)勢,在智慧城市的建設(shè)上提供了豐富的三維模型資源。但是,通過傾斜攝影技術(shù)創(chuàng)建的真三維模型并沒有建筑物內(nèi)部的屬性信息,只是表現(xiàn)了建筑物的表面信息。

2)在使用Smart 3D 創(chuàng)建真三維模型時,生成的DSM 數(shù)據(jù)為創(chuàng)建BIM 建筑模型提供了基礎(chǔ)的地形數(shù)據(jù),生成的真三維模型為BIM建筑設(shè)計模型呈現(xiàn)了真實的地理環(huán)境。

3)BIM 以模型為載體,貫穿了建筑物各個階段的所有信息,提供了建筑物的內(nèi)部屬性信息,不像真三維模型只能局限于建筑物之外。

4)將2種模型融合在一起,實現(xiàn)了建筑設(shè)計模型在真實地理環(huán)境中的可視化,打通了模型室內(nèi)與室外之間信息的連接。模型融合后,可以進行視域分析和空間分析。通過模擬這些分析,可以提前預(yù)防實際工程中會出現(xiàn)的問題。