非飽和重塑粉質黏土抗剪強度變化規(guī)律研究

任增成REN Zeng-cheng;倪振強NI Zhen-qiang

(①山東三山公路工程監(jiān)理咨詢有限公司,聊城 252000;②聊城大學建筑工程學院,聊城 252000)

0 引言

非飽和土的基質吸力、水力特性、抗剪強度與含水量(飽和度)變化密切相關。隨著含水量增加,會造成非飽和地基沉降、濕陷,土體滲透性增大,抗剪強度降低而引發(fā)坡體滑塌等地質災害。因此,研究不同含水量下非飽和土的抗剪強度對工程建設具有重要意義。

以往學者通過結合實際工程從土壤學引入基質吸力的概念,通過建立非飽和土滯回循環(huán)計算模型與實測數據進行擬合,推導了以連續(xù)函數表達的水土特征曲線(SWCC)[1]。Bishop 等[2]提出孔隙氣壓力減孔隙水壓力s=uauw基質吸力的概念;Fredlund 等[3]提出了基于雙應力變量的擴展摩爾-庫倫準則非飽和土抗剪強度公式;Lu Ning等[4]提出吸應力σs的概念以代替有效應力參數χ、假想內摩擦角φb這些參數,提高了公式的工程應用性。

本文以工程特性較差的魯西平原粉質黏土為研究對象,分析抗剪強度參數隨基質吸力變化的規(guī)律與原理,研究基質吸力與抗剪強度之間的關系,既從理論上明確土粒間相互作用力的物理意義,也從應用上確定其適用性。因為工程中遇到的土力學問題大多是非飽和土問題,例如非飽和土自然斜坡及公路、鐵路建設形成的人工土質邊坡的穩(wěn)定性分析,路基和大壩的沉降變形分析,基坑開挖過程中的土壓力變化,特殊土的濕脹干縮性能等。因此,研究非飽和重塑粉質黏土的抗剪強度變化規(guī)律具有重要的理論與應用價值,既可以作為理論研究的補充,也可以作為工程應用的指導。

1 試驗方案及過程

1.1 試驗用土的物理特性及試樣制備

試驗用土取自聊城大學在建綜合試驗教學樓基坑深4.5~5.0m 處,土體呈褐黃色,土粒以粉粒為主,含有深褐色高嶺土黏粒;土體光澤性一般,層理性較差,搖震反應不明顯。基本物理性質指標見表1。

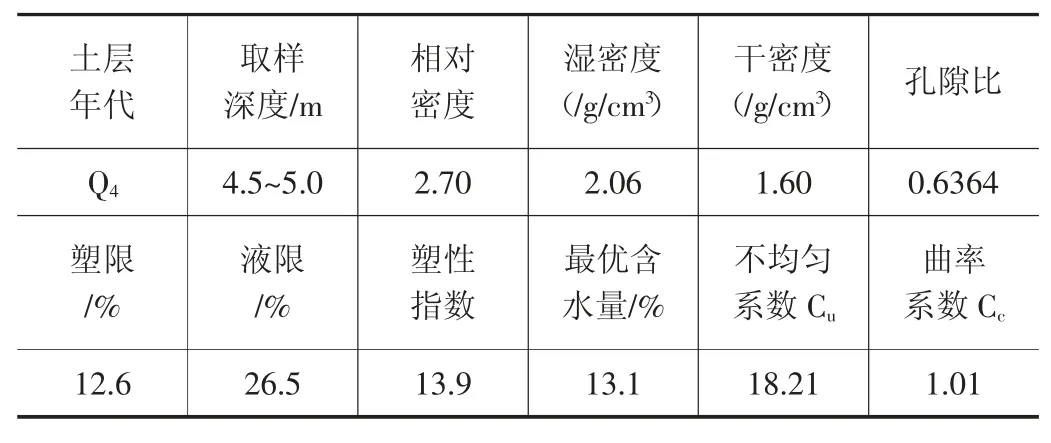

表1 試驗用土物理性質指標

1.2 研究方法

土水特征曲線-SWCC 采用濾紙法測定,采用采用雙圈牌NO.203 型慢速濾紙和溫度為20°C 的MgCl2溶液,用壓實試樣干密度ρd=1.60g/cm3的方法測定[5]。

直剪試驗試樣同樣以ρd=1.60g/cm3的干密度控制,土樣直徑61.8mm,高度20mm。分別進行固結快剪和不固結快剪試驗,剪切速率均為0.8mm/min,正應力采用50kPa,100kPa,150kPa,200kPa。為保證接近真實工況,根據伏斯列夫真抗剪強度理論,固結快剪時取固結壓力為200kPa。試樣的初始含水量分別為0%,3.5%,5.4%,7.6%,9.7%,10.6%,11.7%,13.3%,16.8%,18.6%,20.9%,22.8%,26.1%。

2 試驗結果及分析

2.1 基質吸力-土水特征曲線(SWCC)

測得SWCC 后,為驗證其正確性利用RETC 軟件的VG 模型對實測數據進行擬合驗證:

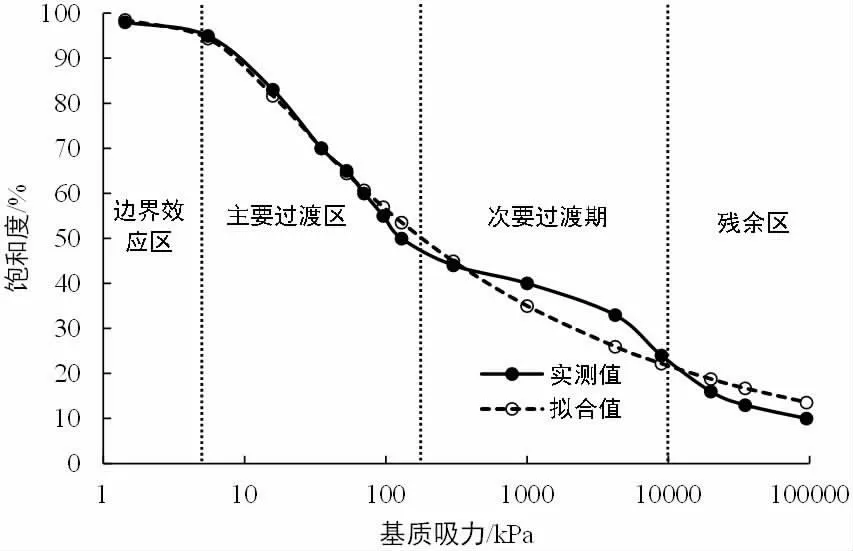

式中:θ 為體積含水量,θr為殘余體積含水量,θs為飽和體積含水量,h 為土壤負壓水頭,α、n、m 為經驗擬合參數,其中m=1-1/n。先用Matlab 中的fminsearch 函數對參數求解,將得到的參數再代入RETC 軟件進行數據擬合,求得經驗參數為:α=0.1986,n=1.2354,均方差為9.44e-04。將體積含水量轉換為飽和度,將負壓水頭轉換為基質吸力,如圖1 所示,擬合數據和實測數據契合性較好,擬合度R2=0.9884。因此,可以按實測值進行分析,進氣值為5kPa,對應飽和度為92%;殘余值為157.4kPa,對應飽和度為49%。

圖1 土水特征曲線

由圖1 可以看出,飽和度與基質吸力的關系根據水、氣在土中的存在狀態(tài),可將其分為四個區(qū)段:邊界效應區(qū)、過渡區(qū)(包括主要和次要過渡區(qū))和殘余區(qū)。根據SWCC,劃分0~5kPa 為邊界效應區(qū),飽和度大于92%,此時土體基本處于飽和狀態(tài),土體結構為氣封閉,5kPa 為進氣值;5~10000kPa 為過渡區(qū),根據塑限和縮限的飽和度,又可細分為主要過渡區(qū)0~157.4kPa、飽和度為92%~49%,次要過渡區(qū)157.4~10000kPa、飽和度為49%~22%,此時土體結構為雙開敞,基質吸力升高幅度大;10000kPa 以上為殘余區(qū),飽和度小于22%,此時土體結構為水封閉,基質吸力進一步增大。

2.2 直剪試驗結果

每組抗剪強度參數確定由4 個試樣的結果作出,庫倫公式直線擬合度在0.99 以上。將含水量換算為基質吸力,直剪試驗得到的抗剪強度參數與基質吸力的關系見圖2、圖3。

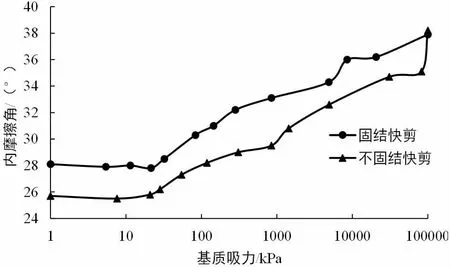

圖2 內摩擦角與基質吸力的關系

由圖2 可以看出:固結快剪與不固結快剪內摩擦角都隨著基質吸力的增大而增大,在基質吸力較小時變化幅度不大,在基質吸力較大時,內摩擦角增長速度變快。同等基質吸力下,固結快剪內摩擦角大于不固結快剪的。

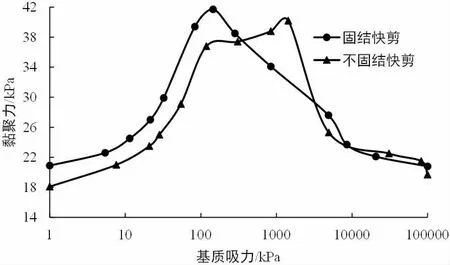

由圖3 可以看出:固結快剪與不固結快剪黏聚力均先隨著基質吸力的增大而增大,達到峰值后隨著基質吸力的增大而減小。峰值強度出現在塑限對應的基質吸力附近,固結快剪出現在基質吸力140kPa 左右,不固結快剪出現在基質吸力1400kPa 左右,固結快剪峰值大于不固結快剪。除去基質吸力在310~4100kPa 區(qū)間,同等基質吸力下,固結快剪黏聚力亦基本略大于不固結快剪的。

圖3 黏聚力與基質吸力的關系

3 抗剪強度與基質吸力的關系

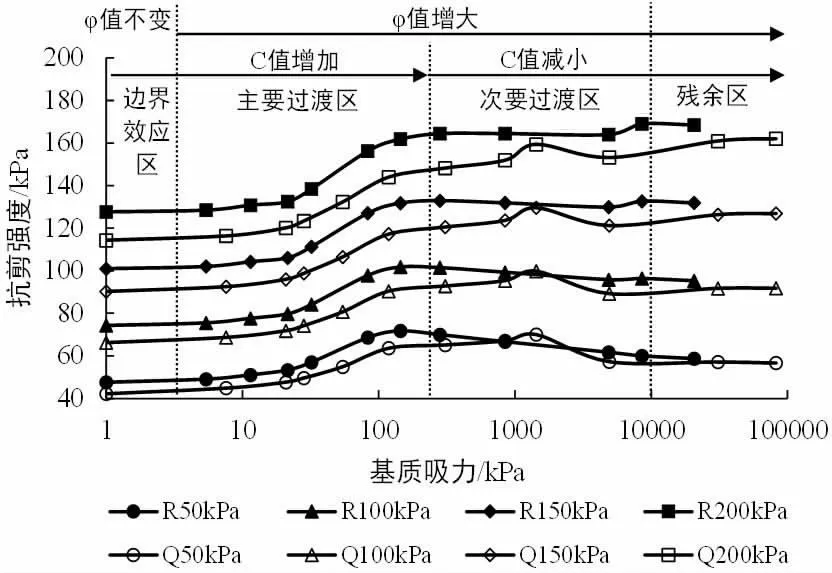

將非飽和土直剪試驗的結果利用庫侖公式求其抗剪強度,結合土水特征曲線的四個區(qū)段,得到抗剪強度與基質吸力之間的關系,見圖4,圖中R 代表固結快剪,Q 代表不固結快剪。從圖中可以看出,抗剪強度與基質吸力的關系具有階段性,階段劃分可用SWCC 的分界線進行區(qū)分,各個階段的分界點與SWCC 的分界點具有較好的對應關系。

圖4 抗剪強度與基質吸力的關系

第一區(qū)段-邊界效應區(qū)-氣封閉狀態(tài)。此時土體基本處于飽和狀態(tài),內摩擦角隨基質吸力變化較小,黏聚力隨基質吸力增大而增大,總體抗剪強度隨基質吸力地增大而略有增長。

第二區(qū)段-主要過渡區(qū)-雙開敞狀態(tài)。此時土體含水量減小,水氣兩相形成的彎液面連接在一起。內摩擦角和黏聚力均增大,抗剪強度增長較快。

第三區(qū)段-次要過渡區(qū)-雙開敞狀態(tài)。此區(qū)段內摩擦角繼續(xù)增大,而黏聚力因為重塑土結構不穩(wěn)定的原因反而有所下降。固結剪切因為土體結構有部分的恢復,抗剪強度降低幅度較小,非固結剪切因為土體結構破壞,抗剪強度降低幅度較大;固結剪切時出現峰值強度比不固結剪切時基質吸力小,是因為固結剪切時黏聚力出現峰值強度的飽和度比不固結時要大;低法向應力時抗剪強度下降明顯,高法向應力時抗剪強度下降不明顯,是因為法向應力越高,庫侖公式中的σtanφ 影響越大,c 值影響越小造成的。

第四區(qū)段-殘余區(qū)-水封閉狀態(tài)。此時含水量極少,主要黏附在土粒接觸點周圍,不能形成連續(xù)的彎液面,因而無法傳遞表面張力。土體的內摩擦角隨著飽和度減小而繼續(xù)增大,黏聚力因為重塑土結構性不強而繼續(xù)降低。而φ的進一步增大,使σtanφ 的增長速率大于c 的減小速率,使得抗剪強度整體仍然增大。

通過分析可知,基質吸力在測量范圍內可達100MPa,但基質吸力過大時(超過1MPa),微觀范疇的“基質勢”不能直接反映在土的宏觀抗剪強度上。

4 結論

非飽和土抗剪機理因各種作用力的存在而復雜化,近年來這方面的研究比較活躍,但對一些基本問題的認識并不一致。本文通過濾紙法測定SWCC,分析基質吸力與抗剪強度的變化規(guī)律,得到以下結論:

①非飽和重塑土的表觀內摩擦角φ 隨基質吸力的增大而增大,表觀黏聚力C 隨基質吸力的增大先增大而后減小,存在峰值現象。宏觀粒間應力-可變結構吸力是影響內摩擦角的主要因素,吸應力是影響?zhàn)ぞ哿Φ闹饕蛩亍?/p>

②抗剪強度按基質吸力可以分為四個階段,總體上抗剪強度隨基質吸力的增大而增大,但在次要過度段出現抗剪強度隨基質吸力的增大而減小的現象。重塑土的膠結和結構性已經被破壞,難以形成較好的宏觀可變結構吸力,是造成這種現象的主要原因。

③利用固結直剪和不固結直剪兩種方式得到的抗剪強度指標,既能相互驗證,保證問題解答的正確性,也發(fā)現了非飽和重塑粉質黏土在固結條件下,結構有所恢復和不固結條件下結構未恢復之間的差異。