巧設師生活動 搭建思維臺階①

——以“重力”教學為例

張 蓉

(1. 南京師范大學附屬中學樹人學校,江蘇 南京 210000;2. 南京物理教師成長共同體,江蘇 南京 210000)

初中生的思維能力發展很快,但仍處于直觀形象思維為主的階段。因此,只有設計多種教學活動,搭建拾級而上的思維臺階,才能更符合學生的認知特點。筆者于2021年以“重力”為課題,承擔了一節南京市公開課,在備課、磨課過程中,嘗試設計逐層遞進的師生活動,幫助學生突破思維障礙,提高課堂效率。

1 教學設計思路

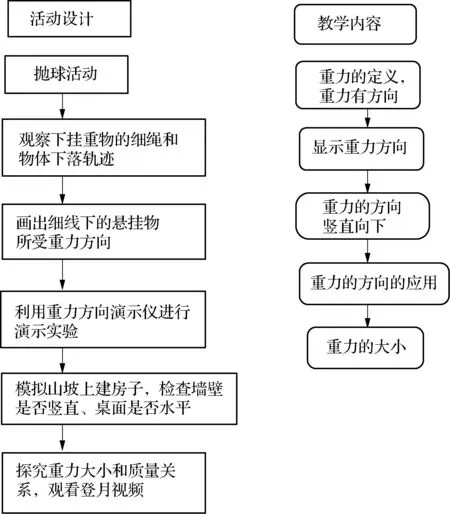

在蘇科版初中物理教材中,“重力”內容的編排是先通過觀察圖片感知重力的存在,再探究重力大小和質量的關系,然后探究重力的方向,最后學習力的示意圖。筆者對這部分內容的教學順序進行了一些調整,如果先學習重力大小,再學習重力方向,學生不能理解測量物重時彈簧測力計一定要沿豎直方向自然懸掛,教師也不便解釋,所以筆者先安排了重力方向的學習,進而再探究重力的大小,具體教學設計思路如圖1。

圖1

2 課堂引入的活動設計

部分教師會在引入環節,安排學生套圈、投籃等活動,筆者發現學生的注意力完全集中在游戲上,缺乏主動思考。筆者力求引入活動要能使讓學生聯系前面所學知識,觀察現象并解釋。

教師分別將小球由靜止釋放、豎直向上拋出、斜向上拋出,學生觀察。

師:小球離手后還受力嗎?說出你的判斷依據?

生:受力,因為小球的運動狀態發生了改變。

師:這些力可能是彈力嗎?

生:不可能,因為手和小球沒有直接接觸。

師:產生力的作用一定會涉及兩個物體,另一個物體是誰?這種作用是吸引還是排斥呢?

生:地球,吸引。

師:你在生活中還見過類似的現象嗎?

引出重力的定義并分析其受力物體和施力物體。

3 關于重力方向的活動設計

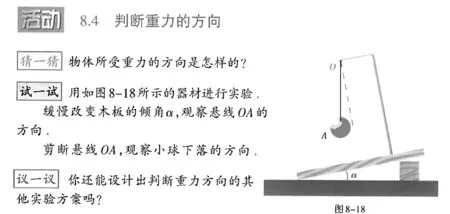

傳統教學通常采用教材中對于重力方向的設計(圖2),學生探究的難度較大,也缺少思維的遞進,筆者將重力方向的教學拆分為幾個階梯活動。

圖2

3.1 重力是有方向的

拋出的小球最終會落向地面,說明重力是有方向的。

3.2 顯示重力方向的方法

學生觀察細線的伸長,發現細線的伸長方向可以顯示其受力的方向。

師:你能用什么辦法顯示出重力的方向?

生:細線下面懸掛一個重物,重物靜止時,細線的方向就是物體所受重力的方向。也可以觀察物體由靜止下落的軌跡。

3.3 重力方向是豎直向下的

師:老師利用細線,變換位置,在黑板上畫出3次重力方向(圖3)。你發現了什么?說明什么?

圖3

生:重力的方向是豎直向下的。

3.4 描述重力方向

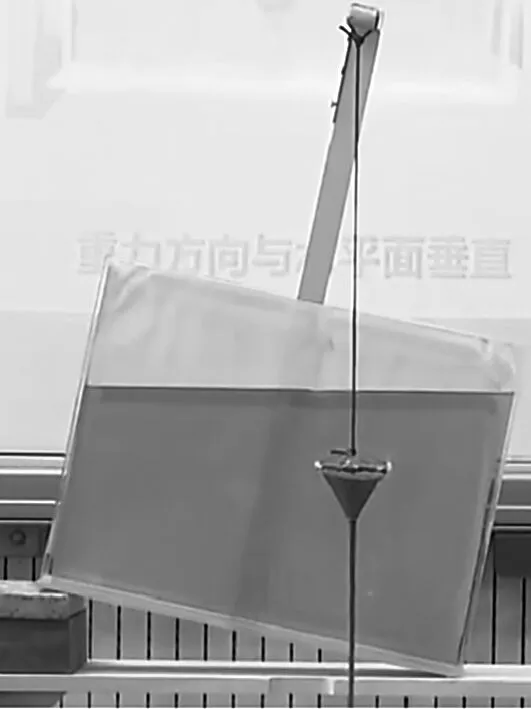

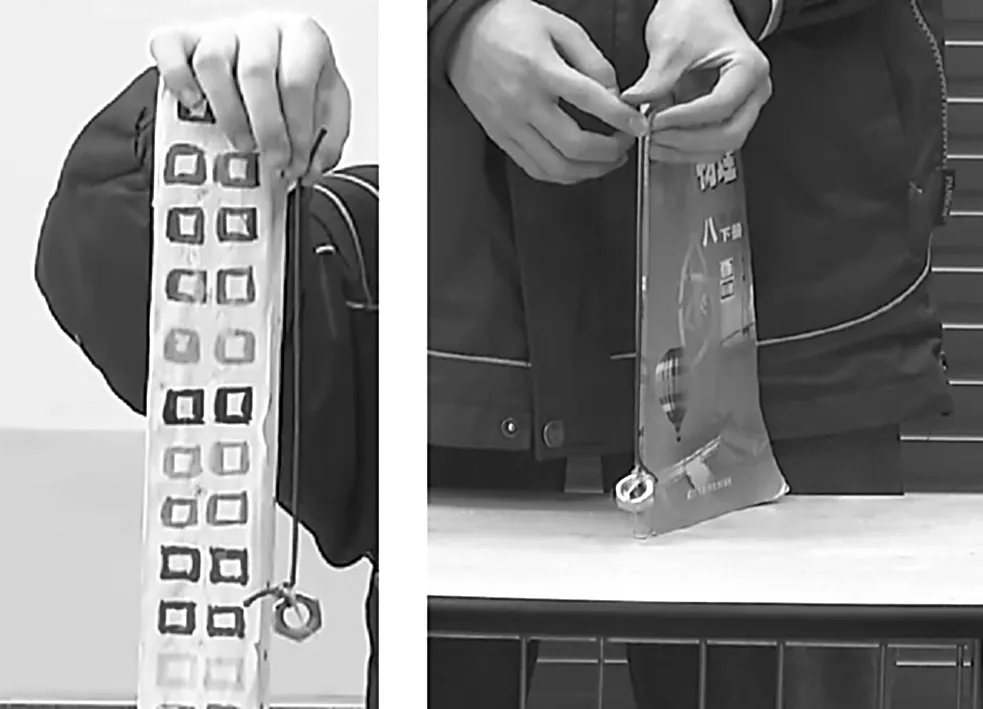

教師展示利用如圖4所示的自制教具所做的實驗。

圖4

師:重物所受重力的方向是怎樣的?選擇一個參照物具體描述一下。

生:重力方向和水槽底面垂直,也和水平面垂直。

師:是不是可以說重力的方向始終與水槽底面和水平面都是垂直的?

生:不行,沒有進行多次實驗。

師:具體該怎么操作呢?

生:多次改變水槽底面傾角。

通過觀察圖4、圖5、圖6得到結論:無論怎么改變水槽底面的傾角,重力的方向始終與水平面垂直。為了方便描述,我們就把與水平面垂直的方向叫作豎直方向。

圖5

圖6

師:要進一步驗證重力的方向,還有其他的方法嗎?

學生觀察沙子由靜止下落的軌跡,總結歸納出結論:重力的方向始終豎直向下。

3.5 重力方向的應用

學生在完成前面的層層遞進式任務后,思維能力和解決問題的能力得到提高,可以讓學生解決更有難度的問題:選擇身邊的物品,檢驗搭建的墻壁是否豎直、桌面是否水平(圖7),然后教師再自然引出重垂線和水平儀。

圖7

4 關于重力大小的活動設計

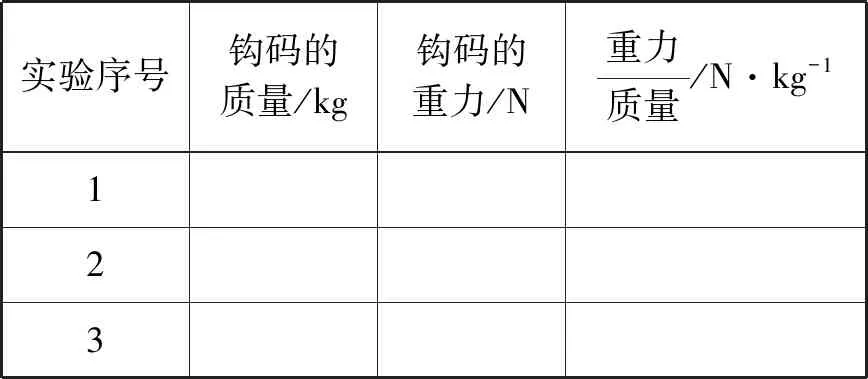

關于“探究重力大小和質量的關系”,蘇科版初中物理教材選用鉤碼為研究對象,學生往往會產生以下錯誤理解:實驗中必須選用同種物質的物體作為研究對象,因此筆者為學生提供了兩組不同的研究對象:一組是鉤碼;一組是紅豆、大米、沙子和鋼珠等。在該內容的教學中,也有不少教師會引導學生探究重力大小和物質密度和物體體積的關系,得到重力大小和物質密度、物體體積都無關的結論。筆者認為此處存在科學性問題,首先重力大小和質量有關,質量等于密度和體積的乘積,重力大小當然和密度、體積有關。其次,對于科學探究,有以下要素:提出問題、猜想假設、設計實驗和制定方案、進行實驗和收集證據、分析與論證、評估、交流與合作,但是并不是所有的探究都要囿于以上所有要素,尤其是課堂時間有限,該實驗的重點是培養學生的分析與論證能力,尤其是根據數據、圖像多角度論證的能力。還有教材上的表格設計如表1所示,實驗前表格的最后一列可先隱藏,重力和質量的關系應該是學生在完成實驗的數據收集后,在分析論證環節中發現的,因此筆者作了如下嘗試。

表1

4.1 探究重力大小與質量的關系

學生測量不同物體所受的重力,提出問題:重力的大小和什么因素有關呢?

實驗前引導學生討論:

(1) 需要測量哪些物理量?選用何種測量工具?

(2) 不同的小組會拿到不同的器材:多個鉤碼,每一個鉤碼質量為50 g,質量不等的大米、沙子、鋼珠、玻璃球。

4.2 學生進行實驗探究,實驗后討論:

(1) 你們得到了什么結論?依據是什么?

生:物體所受重力大小與它的質量成正比。依據1:物體所受重力大小和質量的比值為一個定值;依據2:畫出重力大小和質量的關系圖像,圖像是一條過原點的傾斜直線。

(2) 選擇不同的研究對象有什么優點?

生:選擇鉤碼進行實驗可以不用測量質量,更加方便;選擇質量不等的大米、沙子、鋼珠、玻璃球等,說明重力和質量的大小關系更有普遍性。

4.3 重力大小與質量的關系式

先介紹g值和重力公式,學生觀看阿波羅登月的視頻。

師:宇航員背著這么笨重的裝備,為什么還能靈活運動,像只兔子呢?

生:g值和物體所處的地理位置有關。

5 結語

設計逐層遞進的活動,搭建拾級而上的思維臺階,是實現課堂教學有效性的基本保障。學生在低起點、小步子的基礎上優化探究過程,提升了學生的核心素養。