“雙減”背景下初中物理作業設計策略

徐 穎

(山東省聊城市茌平區教研室,山東 聊城 252100)

1 引言

2021年7月,中共中央辦公廳、國務院辦公廳發布了《關于進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》(以下簡稱“雙減”),針對義務教育階段“中小學生作業負擔重、質量差、效能低”和“課外輔導機構收費高、超前越標超重授課”的問題,提出了具體整改措施。“雙減”是全面貫徹黨的教育方針、落實立德樹人根本任務的具體舉措,同時也給教師提出了挑戰:“雙減”背景下如何進行作業設計?

物理作業是初中物理教學的重要組成部分,對促進學生的發展和成長有著重要的作用。在“雙減”文件中明確規定初中書面作業平均完成時間不超過90分鐘,但是減輕學生過重的作業負擔,并不是要簡單地減少作業量、縮短作業時間,更需要提高作業質量。

2 “雙減”背景下初中物理作業的設計原則

2.1 育人性原則

黨的十八大以來,立德樹人成為我國新時代教育的根本任務,初中物理課程和其他課程一樣,有著獨特的、重要的育人價值。它的學科育人價值不僅體現在讓學生掌握物理知識方面,更重要的是幫助學生形成正確的物理觀念,擁有科學的思維方式,實現身心和諧發展。作業是發揮物理學科的育人價值、落實立德樹人根本任務的重要環節,初中物理作業設計的首要原則是促進學生在人文底蘊、科學精神、學會學習、健康生活、責任擔當、實踐創新等方面的全面發展。[1]

2.2 科學性原則

物理作業是鞏固物理教學效果、反饋學生學習效果、改善教學質量、促進學生發展的重要手段。作業設計必須以課程標準為依據,挖掘物理學科的育人價值,精準確立作業內容,做到科學準確、難度適中、梯度合理。作業設計要注重科學探究,發展科學思維,樹立物理觀念,養成科學態度與責任,準確反映初中生的物理學科核心素養的發展情況。

2.3 多樣性原則

單一的作業形式枯燥乏味,會降低學生的學習興趣,阻礙學生的思維發展,導致學習效率低下。初中物理作業設計要遵循多樣性原則,除了書面紙筆作業外,還可以設置預習、閱讀、口頭表達、資料收集、考察、實驗、實踐、表演等作業形式。同時,針對不同的作業形式要匹配不同的評價方式,如語言評價、同伴評價、自我評價、等級評價、過程性評價等。多樣化的作業形式不僅可以全面、準確地判斷學生知識掌握情況、學習能力和學習態度等,還可以引導學生融入社會,激發學習物理的興趣,發展創新思維。

2.4 適切性原則

為了實現診斷和激勵功能,初中物理作業設計應從學生的個體能力水平出發,為不同水平的學生布置不同的作業,幫助學生發現并改進學習中的不足,激勵學生持續學習。教師要合理設置題目的難度和梯度,為不同潛質和能力傾向的學生設置不同的作業,幫助全體學生能在原有水平上得到提升和發展。

2.5 實踐性原則

作業是學生由物理走向生活的重要途徑,要充分利用各種生活資源進行初中物理作業開發,為學生提供實踐機會,豐富學生的學習資源,拓展學生的學習空間,在實踐中促進學生的思維發展,使學生在完成作業的過程中,培養能力,熱愛生活,走近自然,融入社會。

2.6 發展性原則

作業的功能不僅是評價和診斷學生,更重要的是促進學生的發展。初中生通過完成以育人為目標的實踐性物理作業,獲得全面、生動、深刻的學習體驗,形成物理學科的必備品格和關鍵能力,全面提高核心素養。

3 “雙減”背景下初中物理作業設計策略

3.1 精準制定作業目標

作業目標是作業科學性和有效性的保證,初中物理作業目標需要綜合依據課程標準、教學目標和學生學習情況精準制定。根據作業目標的不同,可以分為以下4種類型:(1) 拓展型作業,是指通過作業對課堂教學進行延伸,如探究除物體間正壓力、接觸面處的粗糙程度以外因素對滑動摩擦力大小的影響;(2) 復習型作業,是指課堂教學的重點內容需要通過課后作業進行鞏固和強化,如重要物理概念的理解和解讀;(3) 綜合型作業,是指在課堂教學中沒有涉及、但課程標準明確要求的內容,可以通過作業得以實現,如了解中國嫦娥探月工程等;(4) 預備型作業,是指為下一步學習做鋪墊的作業內容,如利用橡皮筋和紙盒制作樂器,為研究聲音的特性做準備。

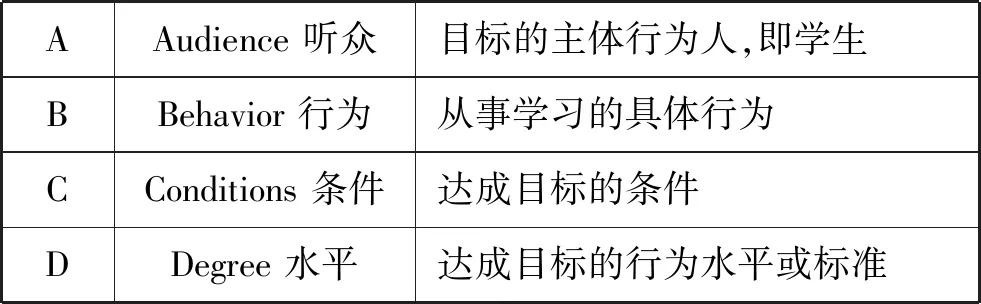

確定好作業目標后,科學表達作業目標至關重要。清晰的作業目標可以引導教師更準確地判斷學生的學習效果。阿姆斯特朗和賽維吉提出的“ABCD教學目標敘寫法”如表1,為表達作業目標提供了一種有效的路徑,能使作業目標準確化、具體化,確保作業目標科學規范、可操作。

表1

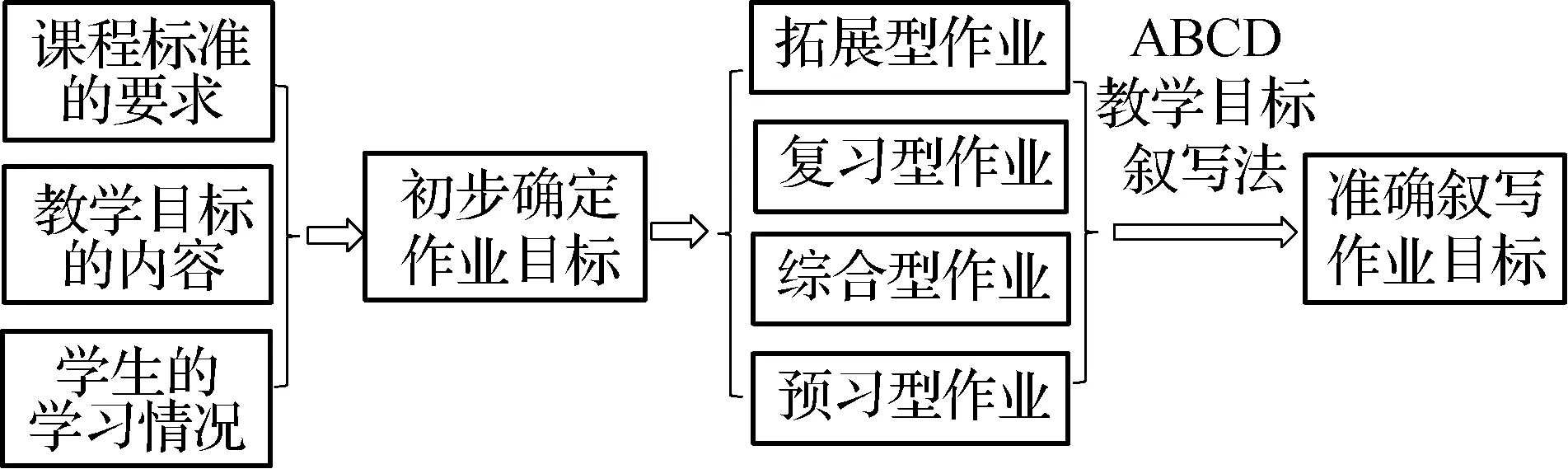

綜上所述,要依據課程標準、教學目標和學生的學情來確定作業類型,采用“ABCD教學目標敘寫法”來規范表達,流程如圖1所示。[2]

圖1

3.2 基于作業目標選擇作業內容

基于作業目標選擇作業內容,可以使作業內容更加精準地指向課程標準、學習目標以及學生學情,便于作業目標的達成,具體有以下4種類型。

3.2.1 結合情境形成物理觀念型

采用具體生活情境作為作業內容,用以加深學生對客觀世界的感性認識,引導學生從物理學視角解釋自然現象和解決實際問題,幫助學生將物理概念和規律提煉升華為物理觀念。

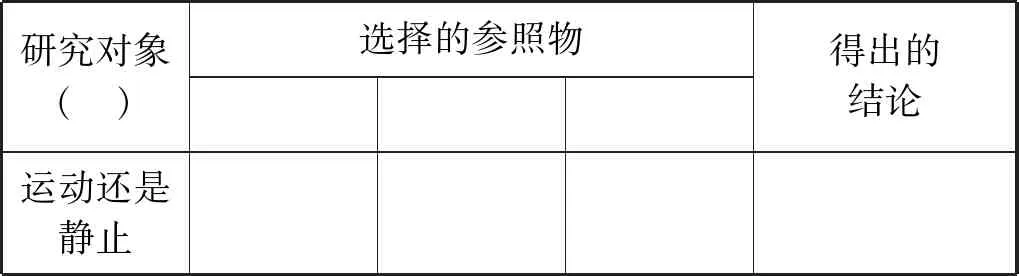

示例1:乘坐公共汽車時,觀察車內車外的物體,選擇一個研究對象,當選用不同的參照物時,判斷這個研究對象是運動的還是靜止的,填寫表2,以此說明物體運動和靜止的相對性。

表2

解析:本作業內容借用了“乘坐公共汽車”的生活情境,引導學生應用科學思維方法,對身邊物體的“動”和“靜”做出判斷,從而認識物體運動和靜止的相對性。

3.2.2 經歷過程發展科學思維型

科學思維是具有意識的人腦對科學事物(包括科學對象、科學過程、科學現象、科學事實等)的本質屬性、內在規律性及事物之間的聯系和相互作用的間接和概括的反映。[3]解決物理問題的過程,就是獲取外界信息——大腦加工處理——表征信息——得出新信息的過程,科學思維是這個過程的關鍵。在設計作業時,要突出解決問題的過程,引導學生采用分析與綜合、抽象與概括、比較與分類、邏輯推理等思維方法,使學生在模型建構、科學推理、科學論證、質疑創新方面得到發展。

示例2:人在做俯臥撐時,人體的重心大約在人的肚臍處。請借助工具進行實際測量,計算一名同學做俯臥撐時雙手對地面的壓力。

解析:本作業通過讓學生體驗做俯臥撐的過程,動腦思考,動手實測。首先通過抽象和概括的思維方法,建構杠桿模型,再用分析與綜合的思維方法,確定需要測量的物理量,最后用科學論證的方法,采用實測數據,運用物理知識解決問題。旨在引導學生經歷解決問題的過程,促進科學思維的發展。

3.2.3 解決問題促進科學探究型

科學探究是人類探索和了解自然的重要方法。作業以解決科學問題為目標,為學生提供探究式學習的機會,經歷尋找證據解決問題的過程,旨在培養學生提出問題、猜想假設、設計實驗與制定計劃、進行實驗和收集證據、分析論證、評估交流的能力。根據學情和研究內容,科學探究型作業可以考查科學探究能力的某個要素或多個要素。

示例3:在日常生活中,人們夏天普遍穿淺色的衣服,冬天穿深色的衣服,這種選擇衣服顏色的方法科學嗎?請設計實驗,探究不同顏色物體的吸熱本領。

解析:本作業以“探究不同顏色物體的吸熱”為載體,旨在引導學生用物理學的研究方法解決生活中的問題,經歷科學探究的各個環節,培養學生的科學探究能力。

3.2.4 通過情感體驗突顯科學態度與責任型

學生分析、解決物理問題的過程,承載著對科學本質的認識、科學態度和社會責任的養成。作業內容的選擇,要以育人為最高目標,讓學生在練習時有積極的情感體驗,潛移默化地養成熱愛科學、實事求是、關愛社會的科學態度與責任。

示例4:收集我國各類深海潛水器的資料,計算“奮斗號”潛水器在最大下潛深度處所受的海水壓強。

解析:人類的科技成就不僅蘊含豐富的物理知識,更具有深厚的育人價值。本作業選擇我國深海潛水器為背景,在完成作業的過程中,學生不僅鞏固了液體壓強的知識,更受到愛國精神的鼓舞和勇攀高峰科學精神的熏陶。

3.3 進行科學的作業評價

對作業情況進行評價是初中物理作業的重要環節,是物理教學內容不可或缺的部分。傳統的作業評價大多使用“閱”“√”或“×”的標注,學生無法從中獲得成功的體驗,教師也無法了解學生能力的真實水平和出錯細節。科學的作業評價能讓學生更全面、準確地認識自我,更加主動地獲取知識,從而發展自我、突破自我。

3.3.1 分層評價

如果教師對作業的評價批改僅僅局限于對或錯,容易導致學生只看作業對錯的結果,對錯題本身卻并不關注。當用一個標準對學生的作業進行評價時,就出現了優等生看到“√”高興、而學困生看到“×”沮喪的現象。長此以往,將造成優等生看到作業上全部的“√”而驕傲自滿,不利于進步;學困生看到作業上的“×”而灰心喪氣,導致成績越來越差。

多元智能理論指出:每個學生的能力水平是不同的,是有差異的。用統一的標準評價有差異的學生,勢必不會產生好的作業評價效果。在教學中要關注學生的個性差異,作業內容要分層設計,同樣作業評價也要分層進行。要分析并準確把握不同層次學生的最近發展區。對于優等生,不能滿足于作業答案全部正確,要在解題更規范、思維更開闊、答案更優化上對其進行評價,讓優等生在更高標準的要求下達成更高層次的目標;對于學困生,不能因為作業錯誤太多就簡單粗暴地批評,如果學生認真完成了自己力所能及的作業,就應該給予肯定,如果學生在自己原有水平上取得了進步,應該給予表揚,促進學生不斷進步。

3.3.2 多元評價

傳統的作業評價是教師的獨角戲,學生處于被動接受的狀態,既造成教師的作業批改任務重,又不利于學生改正錯誤和自主學習。《義務教育物理課程標準(2022年版)》提出:堅持核心素養導向,注重以評價促進學生發展,構建目標明確、主體多元、方式多樣和功能全面的物理課程評價體系。可以采用學生自評、學生互評、小組評價、師生共評等多元評價方式,調動學生的積極性和主動性。利用多元評價,學生能及時糾正自己和他人的錯誤,從而更深刻地理解作業的內涵,通過對自己和他人的正確評價,實現優等生更優秀、中等生獲得發展、學困生恢復信心。

同時,多元評價具有互動性,應鼓勵被評價者對同學和老師的評價結果提出質疑,這種方式有利于建立師生、生生融洽的合作學習關系,促進學生批判思維的發展。

3.4 認真進行作業反饋

3.4.1 及時反饋

根據艾賓浩斯遺忘曲線,人的遺忘在學習后立即發生,所以需要及時鞏固練習。基于此,需要教師及時對學生的作業進行評價,并及時將作業完成效果信息反饋給學生。及時的反饋能夠讓學生充分利用已學知識在腦海里的記憶,回憶做作業時的思路和方法,有利于糾正錯誤,改進不足。

3.4.2 突出共性

由于教學時間的限制,作業反饋不可能面面俱到。講解作業前,教師需要對學生的作業完成情況進行系統分析,找出學生出錯的共性問題,并幫助學生挖掘出錯的根源,規范展示正確的思路和方法,使學生掌握相關知識和技能,在以后的學習中能做到舉一反三、觸類旁通,防止同樣的錯誤再次發生。

3.4.3 鼓勵為主

教師的表揚可以讓學生產生愉悅的情緒,從而更好地投入學習。因此,教師在講評學生作業情況時,不要只抓住學生的錯誤不放,要本著鼓勵的原則,及時發現學生完成作業中的閃光點,對學生的進步表示肯定,對學生的新思路、新方法進行表揚。在鼓勵的基礎上,再指出不足,激勵他們找準差距,及時改正。鼓勵為主的作業反饋可以讓學生正確認識自己的優點和不足,激發學習的興趣和能動性,有利于學生的發展。

4 結語

近年來國家有關部門針對義務教育作業問題先后出臺多項文件,目的是減輕中小學生課業負擔,真正實施素質教育。作為教學活動的重要環節,作業承載著重要的育人功能,物理教師要認真領會“雙減”文件的精神,本著“促進學生的發展”這一育人理念,采用科學的作業設計策略,開發出符合時代要求的學生作業,以促進學生核心素養的提升。