數字經濟驅動經濟高質量發展:來自江西縣域經濟數據和fsQCA 的研究

□馬 勇 王 慧 夏天添

一、引言

習近平總書記在2021 年中央經濟工作會議中指出,我國經濟已由高速增長階段逐步進入高質量發展階段。高質量發展是中國特色社會主義市場經濟邁入新階段的里程碑,也是我國在探索社會主義市場經濟發展過程中遇到的新機遇。自高質量發展理論提出以來,學者對其理論的內涵界定、目標分解、產業升級、驅動機制等內容展開了深入的研究,并取得了豐碩的理論成果。如:有學者認為,數字經濟發展過程中的技術與創新優勢以及由此催生的產業溢出效應在我國經濟結構轉型、全要素生產率提高、綠色發展增大及人民生活幸福感增強等方面發揮重要的推動作用。故而,數字經濟的“助攻”價值亦隨著其與實體經濟的深度融合而愈發突顯。以往研究論證了數字經濟對實體經濟高質量發展的驅動作用,為后續研究提供了可參考的經驗與做法借鑒。然而,鑒于地方資源稟賦、人口當量等客觀條件差異,數字經濟對經濟高質量發展的賦能機制在效率與力度方面有所不同,數字經濟對地方經濟高質量發展的驅動路徑也是多樣化的,以往研究對此研究不足。一是忽視了區域經濟發展水平差異產生的影響,即經濟發展水平不同,數字經濟基礎、數字人才當量及數字產業規模就會有較大差異,這會在不同程度上影響數字經濟對地方經濟高質量發展的驅動機制。二是受限于回歸算法的凈效應局限,以往研究多采用計量模型論證數字經濟對我國經濟高質量發展的影響機制(含驅動機制、邊界條件、過程路徑等),缺乏對不同區域的針對性研究,尤其是缺少對數字經濟賦能驅動機制的組態討論,更鮮有學者從組態視角討論數字經濟與地方經濟高質量發展之間的多因素因果關系,其結果也就無法有效解釋數字經濟對區域經濟高質量發展的驅動機制異質性,無法提供差異化的發展方案或政策建議。為突破以往研究的不足,本研究采用模糊集定性比較分析的組態研究范式,以江西省2016—2020 年的縣域經濟為研究對象,探討數字經濟在驅動經濟高質量發展中的重要作用。

本文可能的理論貢獻包括3 個方面:(1)提出了一個數字經濟驅動江西經濟高質量發展的理論分析框架。本研究基于多因素之間的組態效應假說,結合計量模型的傳統實證研究范式,得出了更具有探索性和“反常識”的組態路徑方案與因果推斷結論,為進一步探究地方經濟高質量發展的驅動機制提供了一個較新的研究視角。(2)剖析了數字經濟對江西經濟高質量發展的多組態驅動機制。本研究采用組態分析方法,提出了4 種針對數字經濟驅動江西經濟高質量發展的對策組合,為地緣優勢和資源稟賦各異的城市實現經濟高質量發展提供了可借鑒的參考。(3)揭示了數字經濟驅動江西經濟高質量發展的組態協同效應。本研究立足江西11個地市的經濟數據,發現了數字經濟驅動地方經濟高質量發展的組態協同效應,一方面論證了數字經濟的多元化賦能假說,另一方面深化了經濟高質量發展理論在社會主義市場經濟發展過程中的理論深度,為我國地方經濟建設與高質量發展相關研究提供了更多樣的研究方法與分析策略,為進一步探討經濟高質量發展的復雜驅動機制提供借鑒。

二、理論基礎與研究假說

(一)經濟高質量發展

經濟高質量發展是中國特色社會主義市場經濟發展的新拐點,明確經濟高質量發展的深層內涵是理解我國經濟高質量發展目標與實現路徑的必要條件。經濟高質量發展是以創新發展理念為宗旨,以解決人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾為目標的一種集效率、生態和平等為一體的健康經濟發展模式。有關經濟高質量發展的研究主要集中在宏觀、中觀和微觀三個層面。一是宏觀層面。如:任保平(2018)認為,在宏觀經濟層面,從協同性、創新性、共享性、效率性與持續性等方面能夠較好地測算中國經濟的高質量發展水平;張軍擴等(2019)分析探討了我國經濟高質量發展的宏觀標準。二是中觀層面。如:蹇令香等(2021)、惠寧和楊昕(2022)、田鑫(2020)從產業經濟視角入手,從產業動力、產業創新、產業生態及產業發展等維度論證了如何推動我國經濟實現高質量發展。三是微觀層面。如:李金昌等(2019)基于“人民日益增長的美好生活需要”及“不均衡不充分的發展”兩個視角,構建了一個包含企業活力、人民生活質量、創新轉化、社會和諧等27 項經濟觀測指標的中國經濟高質量發展評價體系。因此,要提升對中國經濟高質量發展的觀測精度,不僅需要對高質量發展的內涵有清晰明確的認知,更需要審視與兼顧各層面的影響與意義。基于此,本研究認為經濟高質量發展是中國特色社會主義市場經濟發展的新階段,是一種以實體經濟健康發展為核心,以技術創新、資本創新、知識創新為一體的產業協同發展為基礎,以科學管控宏觀市場機制并促進微觀市場活力為特征,以經濟內涵變革為手段,促進全要素生產率提升的均衡性經濟發展模式。

(二)數字經濟與經濟高質量發展

隨著新一輪技術浪潮席卷而來,大數據、云計算、AI 等數字技術與實體經濟的深度融合,促使我國經濟與社會持續性變革,數字經濟逐步成為我國構建競爭優勢的關鍵動力。以往研究主要從數字基礎、數字融合、數字政策與數字資源等方面討論數字經濟對經濟高質量發展的驅動機制。

1.數字基礎方面

數字基礎是數字經濟發展的重要內容,以往研究對此研究較多。田鑫(2020)認為,“新基建”是數字經濟的關鍵內涵,其在技術、模式、業態等方面的創新優勢是驅動經濟高質量發展的關鍵條件。焦勇(2021)研究指出,數字基礎設施會產生一定的創新溢出效應,通常區域數字化或智能化程度越高,就越能夠吸引更多優質企業或品牌入駐,繼而提升地方實體經濟發展水平。萬永坤和王晨晨(2022)認為,互聯網覆蓋面、信號基站等數字基礎設施建設可以通過轉化動能機制、優化產業機構和提升生產效率3 個方面提高實體經濟效率,從而促進經濟高質量發展。

2.數字融合方面

數字融合對經濟高質量發展的促進作用顯著。周清香和李仙娥(2022)分別從宏觀和微觀視角模擬了數字經濟對我國經濟高質量發展的驅動機制,指出數字經濟與產業發展的融合是實現數字經濟驅動地方經濟高質量發展的關鍵路徑。閔路路和許正中(2022)認為,推動數字經濟與地方產業深度融合將進一步促進地方經濟發展的環境與空間,加快地方經濟高質量發展。

3.數字政策方面

數字政策制定與實施為數字經濟發展提供指導。任保平和李培偉(2022)研究指出,政府在數字經濟賦能經濟高質量發展的過程中發揮著重要的邊界作用與協調機制。魯玉秀等(2021)認為,數字經濟有別于傳統經濟形態,在提高經濟效益、技術迭代、擴大市場范圍等方面具有更大優勢,這就會對政府提出新的挑戰。宋義明和張士海(2022)研究發現,數字經濟有別于傳統經濟模式,對政府的數字政策提出了新的要求。任保平(2018)認為,完善數字經濟政策體系與管制措施有助于防范數字經濟背景下的新型經濟風險,保障實體經濟健康發展,進而實現經濟高質量發展。田鑫(2020)認為,政府機制的職能轉換可以更好地促進數字經濟賦能實體經濟。基于此,學者提出了不同的建議。劉家旗和茹少峰(2022)認為,在數字經濟時代,政府應充分結合數字經濟發展特征,通過政策服務與管制體系建設,不斷完善數字經濟與實體經濟的接軌與融合,完成從“監管者”向“服務者”的角色轉變。

4.數字資源方面

良好的數字資源是數字經濟實現高質量發展的基礎。數字技術是數字經濟賦能經濟高質量發展的關鍵,而掌握數字技術的關鍵性人才、資金及技術是實現這一過程的核心要素。如何加快優化營商環境以保障地方經濟高質量發展所需的數字資源,是我國各地方政府追求經濟高質量發展的觀念共識。焦勇(2021)指出,數字資源集聚依賴于地方創新生態環境,各地方政府應明確數字經濟規劃重心,以政策導向完善地方數字資源集聚,從而為地方數字經濟發展儲備足夠當量的數字資源。王磊和楊宜勇(2022)認為,制約中國經濟高質量發展的關鍵在于資源,需要基于經濟高質量發展目標,加快我國關鍵性數字資源的創造體系,夯實數字資源供給。因此,本文認為數字資源是影響江西數字經濟發展水平的關鍵,更是決定數字經濟賦能江西實體經濟高質量發展的核心條件。

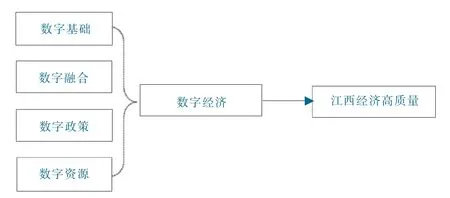

綜合上述,本研究從數字基礎、數字融合、數字政策及數字資源等數字經濟的子維度出發,提出以下4 個假設,并構建如下圖所示的數字經濟驅動江西經濟高質量發展的組態效應模型圖。

圖 數字經濟驅動江西經濟高質量發展的組態效應模型圖

H1:數字基礎能夠促進江西經濟高質量發展;

H2:數字融合能夠促進江西經濟高質量發展;

H3:數字政策能夠促進江西經濟高質量發展;

H4:數字資源能夠促進江西經濟高質量發展。

三、研究設計

(一)模型設定與研究方法

1.模型設定

本研究參考李平等(2017)的做法,采用計量模型與組態分析的方法,探討數字經濟驅動江西經濟高質量發展的組態路徑,具體研究模型如下:

J-HD 為被解釋變量,即江西經濟高質量發展。本文主要參考劉新智等(2022)的研究,從江西經濟發展的“動能”“結構”和“成果”3 個維度測量江西經濟高質量發展水平。在具體的數據處理過程中,為降低指標量綱和數量所帶來異質性干擾,本研究參考陳昌兵(2018)的研究方法對原始數據進行標準化處理。所有變量說明見表1。

表1 江西經濟高質量發展指標體系

DE 為解釋變量,即數字經濟,包括數字基礎(IF)、數字融合(IA)、數字政策(GOV)和數字資源(DR)4 個維度。本文主要參考閔路路和許正中(2022)的做法,收集2016—2020 年《江西省統計年鑒》及江西所屬地市出臺的相關政策制度和地方統計年鑒資料,首先采用大數據技術(Python 技術)爬取相關文本數據,然后通過Nvivo 10.0 軟件提取樣本文本中有關數字經濟關鍵維度及結構的描述,最后以關鍵詞詞頻作為觀測對應地市的年度數字經濟指標數據。其中:數字基礎(IF)包括通信技術基礎設施、數據基礎設施和運營基礎設施3 個維度;數字融合(IA)包括數字產業化、產業數字化和運營成效3 個維度;數字政策(GOV)包括政策規劃、實施效果和管制力度3 個維度;數字資源(DR)包括營商環境、人才吸引和數字投資3 個維度。

C 為控制變量,包括人口增長率(PGR)、數字財政投入占比(DE-FI)、金融業發展水平(DL-FI)和科技型企業占比(PE);i 為城市序號(i=1,2...,11),t 為年份,μ 為地域和年份的虛擬變量,ε 為隨機誤差項。在公式(1)中,若β為正且顯著,則說明對應假設成立。

2.研究方法

fsQCA 分析(模糊集定性比較分析)適用于多條件、多因素組態的因果關系論證,在復雜性因果推斷成立的前提下,可以識別出多條件變量的組態效應特征,近年來被廣泛應用于中國管理科學領域研究,具有較高的認可度。因此,本研究采用此方法探討數字經濟對江西經濟高質量發展的驅動機制。同時,本研究聚焦于討論江西經濟高質量發展的驅動前因,采用該方法可以更好地比較數字經濟的非對稱前因干擾,提高研究結論的科學性。

(二)樣本來源與數據處理

本研究以2016—2020 年的江西省內縣域經濟數據為樣本,數字經濟數據與其他宏觀經濟數據分別來源于歷年《江西省統計年鑒》《中國城市統計年鑒》、CSMRA 數據庫和Wind 資訊數據庫。在樣本數據處理上,參考杜運周和賈良定(2017)的研究,以25%的分位數為標準,對主要條件變量進行數據校準,校準后的結果如表2 所示。由表2 結果可知,校準后各主要變量在樣本分布、相關性等方面均滿足相關閾值要求,樣本選取能夠較好滿足實證要求。

表2 描述性檢驗結果

四、實證分析

(一)數字經濟對江西經濟高質量發展的驅動效應檢驗

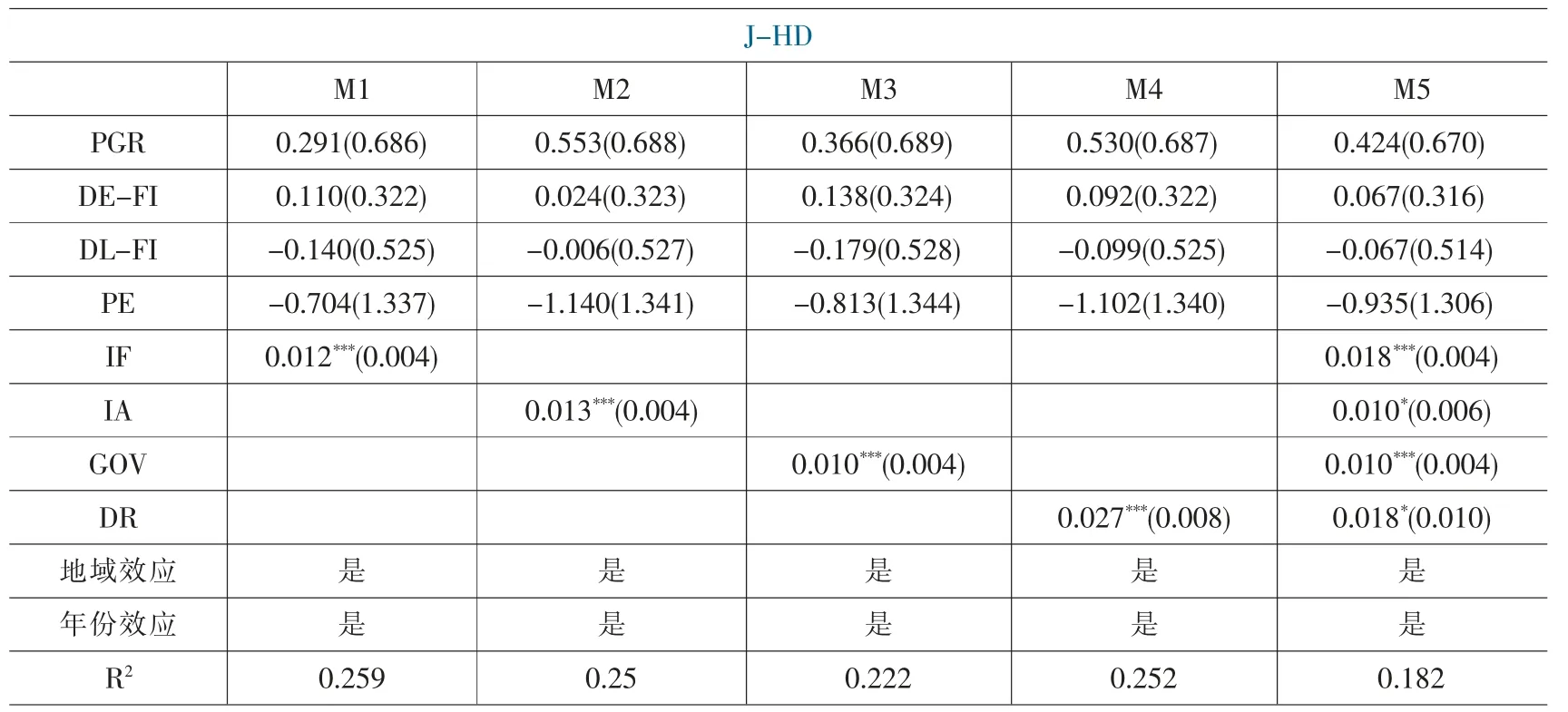

表3 結果顯示:數字基礎(M1:β=0.012,P<0.01)、數字融合(M2:β=0.013,P<0.01)、數字政策(M3:β=0.010,P<0.01)和數字資源(M4:β=0.027,P<0.01)均與江西經濟高質量發展之間呈正相關關系;將數字經濟發展的4 個維度同時作為解釋變量納入模型(M5),結果顯示數字經濟能夠顯著促進江西經濟高質量發展。為進一步提高結果的科學性,本文參考已有研究對變量進行替換并檢驗,結果顯示:(1)將被解釋變量滯后1 期作為替代變量帶入模型進行檢驗,結果顯示數字經濟及其內在維度(動能、結構和成果)均可顯著正向影響江西經濟高質量發展(β=0.009~0.023,P<0.01~0.05);(2)以被解釋變量3 個子維度分別作為被解釋變量帶入模型檢驗,結果顯示數字經濟依舊顯著正向影響江西經濟高質量發展(β=0.007~0.025,P<0.01~0.05)。由此可見,數字經濟能顯著推動江西經濟高質量發展。

表3 數字經濟對江西經濟高質量發展的驅動效應檢驗結果

(二)必要條件檢驗

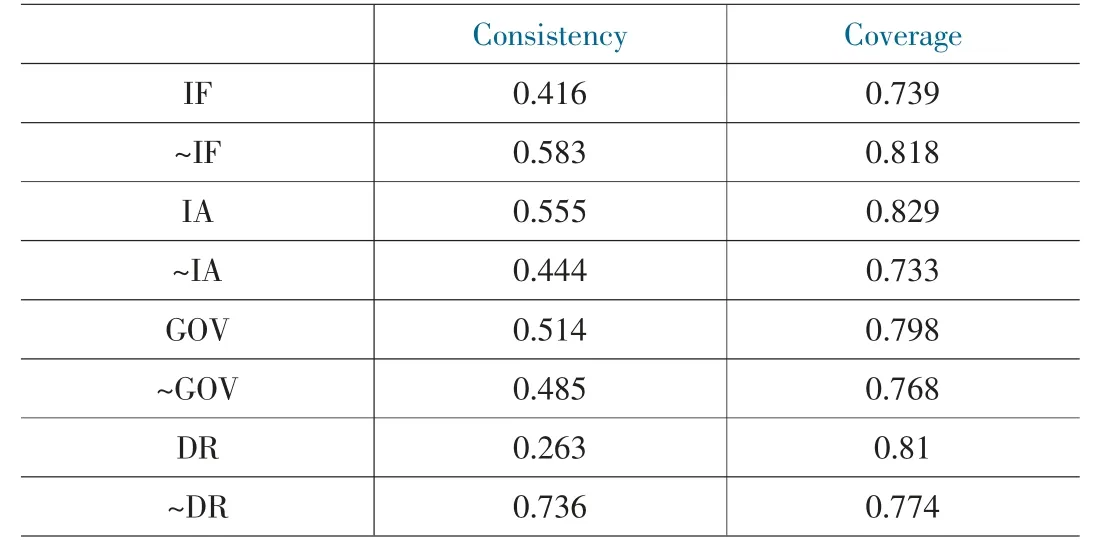

表4 結果顯示:各條件變量對江西經濟高質量發展的Consistency 系數均未超過90%的閾值門檻,說明數字基礎設施等4 個條件變量無法獨立支撐對江西經濟高質量發展的驅動作用。該結果從理論上證實了江西經濟高質量發展需要多層面的數字經濟支持。因此,有必要進一步從數字經濟的多層面視角,分析論證條件變量融合下的組態效應對江西經濟高質量發展的驅動機制。

表4 必要條件檢驗結果

(三)組態效應檢驗

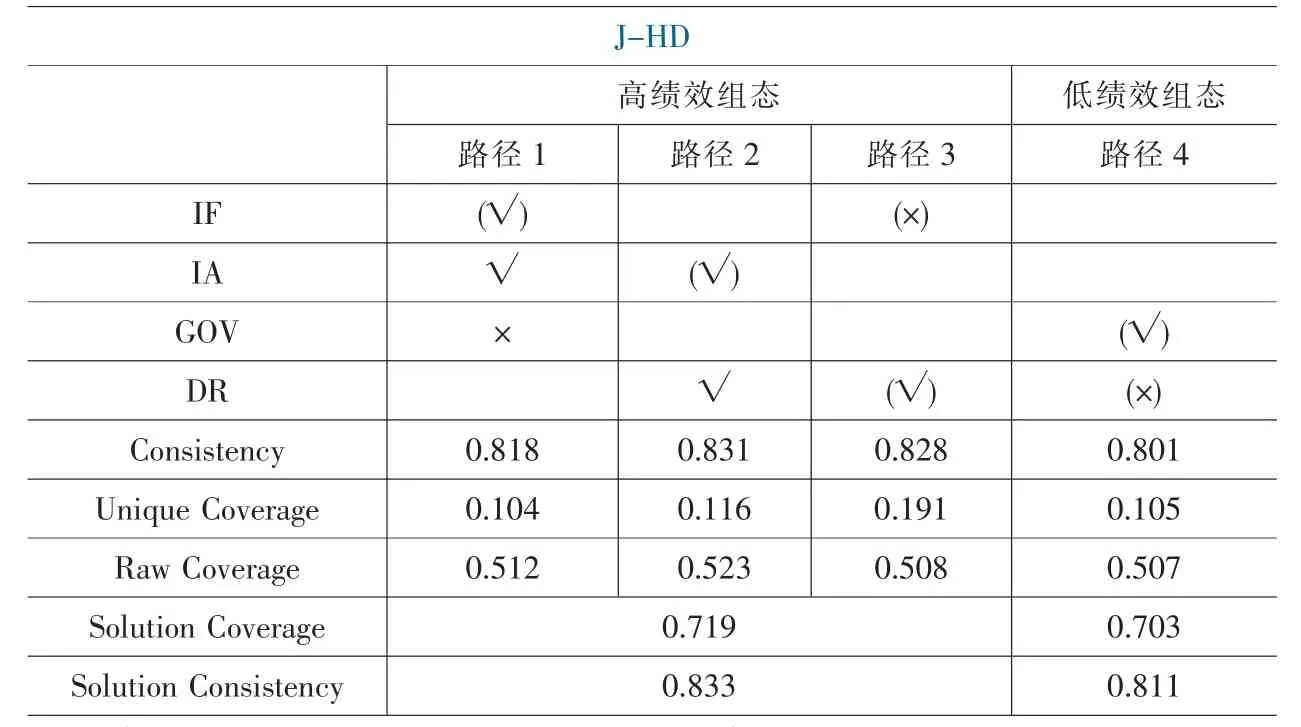

參考杜運周和賈良定(2017)的研究,本文采用fsQCA 3.0 軟件進行組態分析。在參數設定上,首先將Consistency 系數與PRI 設定為80%和75%,將案例數設定為1 個,然后通過比較中間解和簡單解,標注對應組態的核心條件和輔助條件。結果顯示(表5):數字經濟對江西經濟高質量發展的驅動機制呈現出多路徑結果,即通過組態分析共得到了4 條組態路徑(包括3 條高績效路徑與1 條低績效路徑);在3 條高績效路徑組態中,各組態路徑的Consistency 系數均高于80%,且Solution Consistency 系數為83.1%,說明各組態路徑的條件變量組合可以充分驅動結果變量,并能夠從理論上解釋數字經濟對江西經濟高質量發展的驅動機制;低績效組態的Consistency 系數與Solution Consistency 系數均高于80%的閾值,說明該組態路徑能夠有效解釋數字經濟在對江西經濟高質量發展的驅動過程中的不足與局限。為提高研究結果的有效性,本研究分別將案例頻數設為2、將PRI 設定為70%以及將Consistency 系數設定為89%后再次進行組態分析,結果顯示:3 組穩健性檢驗的結果與上述結果的偏差度不到5%,說明本研究所構建的組態路徑具備較好的解釋力。

表5 組態效應檢驗結果

五、案例討論

基于組態分析結果,本文參考Furnar 等(2020)提出的理論化模式,對各組態路徑進行案例命名并展開案例分析,以此進一步剖析組態分析結果。

(一)數字基礎驅動型發展路徑

表5 路徑1 中,數字基礎驅動型江西經濟高質量發展路徑的Consistency 系數為0.818,Unique Coverage系數為0.104,Raw Coverage 系數為0.512。這說明在完善數字基礎設施條件下,數字經濟與江西產業的高效融合推動了江西經濟高質量發展,且該模式對政府政策的依賴較小。該組態路徑的代表為撫州、上饒等數字基礎較好的地市。這些地市在數字基礎設施的戰略規劃、財政投入、設施覆蓋及產業應用等方面優于其他地市。以撫州為例,“十三五”期間撫州就逐步形成了較具規模的數字經濟基礎,當地政府積極推動市屬優勢產業數字化轉型,著力打造數字化產業,堅持貫徹中央“放管服”的政策精神,為相關產業(企業)提供優渥的數字營商環境,目前已形成以數字算法產業為主導的數字經濟驅動型經濟高質量發展模式。基于上述針對數字基礎驅動型江西經濟高質量發展路徑的案例分析,本研究提出以下研究命題:

命題1:加快數字基礎設施建設有利于推動數字經濟與地方經濟的融合進程,為地方經濟高質量發展提供良好的營商環境土壤。

(二)數字融合驅動型發展路徑

表5 路徑2 中,數字融合驅動型江西經濟高質量發展路徑的Consistency 系數為0.831,Unique Coverage系數為0.116,Raw Coverage 系數為0.523。這說明數字經濟與江西產業的深度融合能夠強化數字人才隊伍,優化營商環境,助推數字經濟對江西經濟高質量發展的驅動效應。該組態路徑的代表為新余等具備較高數字營商環境優勢的地市。這些地市在數字經濟與地方產業的融合上已具備一定的深度、廣度及配套服務(產業)的產業融合效率優勢,且所在地緣位置多處于交通樞紐或具備較好的運輸條件,這也使得這些地市能夠借助較好的營商環境,吸引高水平的數字人才隊伍及把握更多投資機遇,從而為經濟高質量發展帶來較為顯著的驅動作用。以新余為例,其立足地方高科技產業基礎優勢,能夠較好享受產業鏈協同的經濟溢出效應,從而實現在新能源、數字基礎配套等一批極具競爭優勢的產業上更快實現數字化轉型及配套數字化產業建設,為中興等知名企業及數字人才團隊入駐地方奠定了夯實的營商環境基礎。基于上述針對數字融合驅動型江西經濟高質量發展路徑的案例分析,本研究提出以下研究命題:

命題2:數字經濟與地方產業的深度融合將改善地方營商環境,為地方經濟高質量發展提供所需的資本要素。

(三)數字資源驅動型發展路徑

表5 路徑3 中,數字資源驅動型江西經濟高質量發展路徑的Consistency 系數為0.828,Unique Coverage系數為0.191,Raw Coverage 系數為0.508。這說明足夠的數字資源能夠為江西經濟高質量發展創造出良好的數字經濟條件。該組態路徑的代表為南昌等地市。這些地市往往限于現有產業特征,在數字基礎設施投入及建設上相對弱勢,但其地方數字資源吸引力優勢明顯,這就可以為地方數字經濟與產業發展集聚一定當量的數字資源(含相關機構、企業、人才團隊及資金項目)。以南昌為例,南昌是江西省區域經濟及產業政策的優先受益者,其地方人才吸引優勢明顯,“十三五”以來,南昌通過吸引阿里巴巴、華為、騰訊等國際知名企業及人才團隊入駐南昌,逐步形成了以VR、中醫藥、智能產業為主導的數字化產業發展格局,是一種典型的“數字資源”導向下的地方經濟高質量發展的數字經濟驅動模式。基于上述針對數字資源驅動型江西經濟高質量發展路徑的案例分析,本研究提出以下研究命題:

命題3:不具備產業基礎與特色的地方城市可制定“筑巢引鳳”等人才政策,吸引發展數字經濟所需的數字資源,進而推動地方經濟高質量發展。

六、研究結論與政策建議

(一)研究結論

本研究立足組態視角,討論了數字經濟對江西經濟高質量發展的驅動機制,并提出了3 條高績效組態路徑和1 條低績效組態路徑。結果顯示:數字經濟的單一維度無法驅動江西經濟高質量發展;促進江西經濟高質量發展的數字經濟驅動路徑包含數字基礎驅動型、數字融合驅動型和數字資源驅動型;存在1 條會阻礙江西經濟高質量發展的數字經濟驅動路徑。

(二)政策建議

1.加大數字基礎建設力度,優化數字營商環境

數字基礎設施是推動江西經濟高質量發展的主要條件之一,地方政府需在數字基礎建設上找準目標發力,如可進一步加大數字基礎建設力度,完善數字基礎設施以支撐地方產業數字化轉型升級。同時,深化落實“放管服”政策精神,持續優化地方營商環境,加大對產業(企業)的支持與服務力度,為相關企業數字化轉型升級提供資源引導與政策服務,為地方經濟高質量發展營造出良好的數字經濟環境。

2.加快數字與產業深度融合,擴大融合外溢優勢

數字經濟與地方產業融合度越高,就越能夠吸引更多優質數字資源,因此應促進數字經濟與地方產業發展的深度融合,進而通過資源外溢的輻射效應,驅動地方經濟高質量發展。如:鼓勵與推動地方產業,尤其是具備一定市場前景與競爭優勢的傳統產業,加快數字化轉型升級進程;激發數字融合促進產業融合的效率,推動數字化轉型深度,實現從“產業數字化”逐步邁入“產業數智化”階段,為地方經濟高質量發展創造更多實現路徑。

3.加強數字資源吸引力培育,發揮資源虹吸效應

在不具備相關數字基礎或產業融合的背景下,可借助地方資源稟賦優勢的虹吸效應,凝聚地方數字資源儲備,進而實現數字資源驅動型的地方經濟高質量發展路徑。如可著重力打造地方資源稟賦特色,吸引相關數字資源匯集并借助資源(人才、項目、投資等)虹吸效應促進數字經濟對地方經濟高質量發展的驅動效應,從而以實現非工業主導范式下的數字經濟產業發展及產業升級道路。