地源熱泵系統換熱器施工工藝優化

張 斌 謝 飛 胡瓊飛 周 鵬

中國核工業華興建設有限公司 江蘇 南京 210019

地源熱泵系統運行狀態,除設計參數和設備本身外,主要在于系統施工工藝中的地埋管鉆孔、豎向和水平地埋管施工質量[1-5]。

豎直換熱器地埋管通常埋入地下80 m以上,如何確保地埋管的施工質量是確保系統后續正常運行的關鍵。

地埋管均設置在建筑物基礎(地下室)底板土層,如何在施工期間減少建筑物地下室深度范圍內的埋管用量,也需要通過工藝改進來實現。

換熱器地埋管埋至于地下,使用期間若發生個別地埋管損壞,如何判斷其損壞的位置和數量,是一個現實的問題。當下地源熱泵大力推廣,如何更好地保證地源熱泵的施工質量、有效控制施工成本及后續良好運行,對地源熱泵的推廣有著重要意義。

1 地源熱泵系統原理

1.1 冬季系統原理

熱交換器埋于地下,冬季時,溫度較低的水由高強度塑料管組成的封閉環路中循環流動,在地下與較熱的土壤進行熱交換而升溫,通過機組實現制熱。土壤因熱交換后溫度下降,儲存了相應的冷量,可供夏季制冷使用。

1.2 夏季系統原理

夏季時,高強度塑料管中的水溫度較高,在地下與冬季存儲的冷量進行熱交換而冷卻,通過機組實現制冷。同時,機組產生的廢熱一方面可以繼續用來免費制取生活熱水,另一方面也將熱量轉移到土壤中存儲,可供冬季制熱使用。

1.3 系統運行關鍵點

通過以上系統原理可知,除設計參數和設備本身外,地源熱泵換熱器地埋管系統施工工藝質量是確保系統正常運轉的根源,系統運行正常的關鍵點有:

1)設備(如熱泵機組、循環泵、室內空調機組)本身質量,但設備因安裝在地上,方便維修、更換。

2)埋地換熱器影響整個系統的換熱指標,出現故障和損壞,無法維修,只能增加相應損壞的換熱器,且受場地和管線連接制約難以實現。

3)埋地換熱器控制指標有埋設土層深度與設計匹配、埋管水平連接工藝及循環水管質量。

2 應用概況

2.1 項目概況

某新建醫院是醫教研一體的三級綜合性醫院,床位800張,日門診量5 000人次。總建筑面積186 157.27 m2,其中地上111 333.16 m2,地下74 824.11 m2,地下2層,地上4~15層,地下室埋深10~12 m,本工程設計采用地源熱泵系統供應整體醫院的空調系統用能。

2.2 地埋換熱器設計形式

地埋管換熱器主要有水平式埋管換熱器和垂直式埋管換熱器這2種,本項目采用垂直式埋管換熱器設計。

2.3 地源熱泵設計概況

本項目垂直式地埋管共設計1 372口循環管井,管井有效深度100 m(即地下室底板以下深度),埋設管井入巖深度50 m,井孔直徑150 mm。設計按取熱功率41 W/m、安全富余系數以10%計,地源冬季換熱系統取熱功率5 114 kW;地源熱泵冬季可提供空調熱功率6 443 kW,約為總熱負荷的80%。本項目為國內地源熱泵應用規模較大的項目之一。

3 施工工藝

3.1 施工工藝流程

結合項目設計、規范和施工經驗,本項目地源熱泵系統施工工藝流程為:測量定位→鉆井施工→豎直地埋管的連接、下管→第1次水壓試驗→地埋管循環管井灌漿→豎直地埋管第2次水壓試驗→開挖水平地埋管溝槽→水平地埋管與豎直地埋管的連接→第3次水壓試驗→水平聯絡支管與集分水器連接→第4次水壓試驗→二級集分水器管路和空調機房一級集分水器連接→第5次水壓試驗→地源熱泵地埋管系統試運行→制作竣工圖。

3.2 施工準備

開工前報驗復核,在每個區域內設置1個水準點與坐標控制點,根據設計圖紙進行地源熱泵換熱器管井編號,全站儀定位,每口井位置設置標記,保證打孔位置準確。

3.3 鉆孔

使用地勘專用鉆機進行鉆孔,鉆孔過程中檢查鉆機的垂直、水平度和轉盤中心位置。多臺鉆機同時施工,其安全距離不應小于4倍孔距,成孔最少間隔48 h再進行鉆孔。

3.4 管線保壓試壓

豎直地埋管換保壓值為0.4 MPa,豎直地埋管U形頭焊接后,分組做第1次水壓試驗,試驗壓力為1.6 MPa。在試驗壓力下,穩壓至少15 min,穩定壓力下降不應大于3%且無滲漏現象。在下管前壓力泄至0.6 MPa后,在保壓狀態下將豎直地埋管插入井孔。

3.5 埋管工藝對比優化

管井循環水管一般采用PE管,PE管材料質量安全可靠,成本較高。井管施工分為沉管法和非沉管法這2種,本項目選用沉管法工藝施工。沉管法埋管施工工藝如下:

有地下室的地源熱泵井管施工,成井后把加工好的PE管插入井孔內,計算井底到結構底板底部之間的有效深度,加工好的PE管事先加壓保壓,在PE管端部采用成品PE堵頭封堵,上部另行采用PVC輔助信號管綁扎固定后沉入井內,保證PE管頂部位于地下室底板標高位置,地下室底板至自然地面段用PVC輔助信號管替代。

采用沉管法施工工藝,PVC輔助信號管與埋地PE管臨時綁扎連接,既能滿足埋管施工要求,又能確保基坑土方開挖時不損壞PE管,PVC管起標識和輔助作用,材料成本低。

3.6 井孔回填封堵

地埋管換熱器井孔回填料采用10%膨潤土+90%黃砂混合物,回填料的導熱系數必須達到2.40 W/(m·K)以上。豎直埋管應回填密實,第1次回填完后,應安排專人檢查,若發現有回填料沉降、出現空腔等現象時應及時采用原漿或黃砂進行回填,直至地埋管井密實無空腔。

3.7 水平管溝開挖

豎直地埋管換熱器施工完成后,基坑土方開挖至設計標高后,進行水平地埋管溝的開挖及水平管的鋪設。

水平管溝開挖寬度2 m,深度1 m,根據設計情況確定。含水地層或軟土、不穩定地層內開槽時,要進行施工排水、設置溝槽支撐或采取地基處理等措施。開挖溝槽時要嚴格控制槽底標高和防止擾動槽底原狀土,槽底超挖部分要用細砂回填密實。槽底有孤石等堅硬物體時,要在清除后用細砂回填進行處理。挖槽時,堆土高度不宜超過1.5 m,且距離槽口邊緣不宜小于1 m。

3.8 水平管連接

本項目水平管連接采用非集管式連接工藝。

3.8.1 水平管連接工藝優化

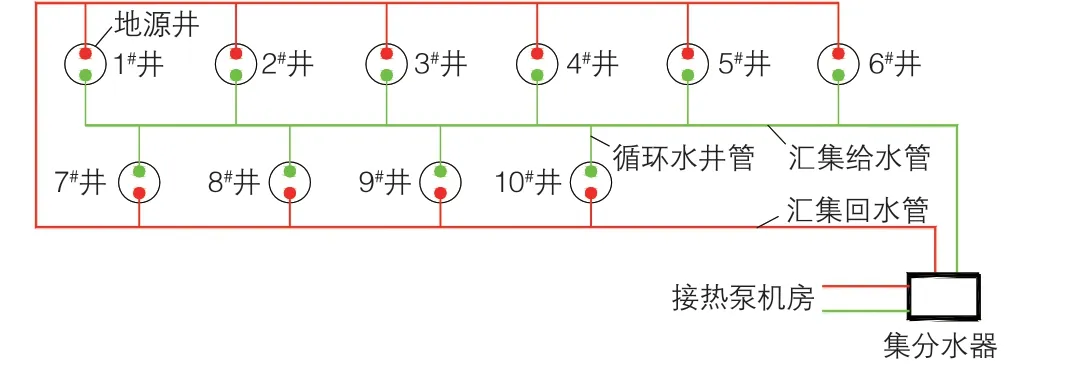

地源熱泵系統中最關鍵的是換熱器埋地水管。本文對地下室底板底部土層埋設的水平管的連接方式進行了優化改進。原設計和常規施工時采用的是集管式多孔并聯連接方式,5~10口井并聯作為一個回路(圖1)。

圖1 集管式水平管連接方式

通過研究分析,本項目將原設計的集管式水平管連接方式優化為非集管式一對一水平管連接方式(圖2)。

集管式連接方式中,其中1口井出現滲漏或堵塞,因井管埋設于地下土層且位于地下室結構底部,無法進行修補,且通過分水器根本無法判斷具體故障位置和數量,只能關閉整個回路,造成這一回路多口井無法使用,影響較大。

優化后解決了原設計和傳統集管式連接方式的不足,非集管式連接方式采用一對一連接,每根井管給水和回水管均單獨編號,連接到分水器,任何1口井管損壞和堵塞,可以明確判斷具體井位和數量。通過分水器可精確判斷具體故障位置和數量,只需關閉單一故障回路即可,對其他井管不產生任何影響,且可針對性增補。

3.8.2 連接工藝能量損失對比

結合案例項目設計參數,集管式工藝匯集的10口換熱器井管其中任意1口出現問題后,將導致該匯集的線路整體關閉失效,而非集管式工藝只需要關閉出現故障的1口換熱器的回路即可。經對比分析,改進后的非集管式工藝與原設計集管式工藝相比換熱能力損失可減少90%。

3.9 水平管回填

水平給回水管采取上下分層方法敷設,調整好管道水平高度,將水平管道鋪設至側墻與支護之間二級集分水器窗井處。溝內所有管線熱熔連接完成后,與管溝內水平管道整體連接,并進行第3次水壓試驗合格后,管溝采用細砂進行分層回填,以保護PE循環水管,砂回填包裹水平管四周及頂部不小于200 mm。

3.10 總管連接及系統試驗

外墻引入的水平連接支管與集分水器連接管采用成品彎頭連接,集分水器連接完成后進行第4次水壓試驗。

在水平連接支管與集分水器連接完成并試壓合格后,按照設計管道走向和施工方法將各個集分水器的主管相互連接成為整個系統,并將二級分水器主管道接入空調機房。

待二級集分水器管路和空調機房內一級集分水器連接完成,并進行沖洗、排氣后進行第5次水壓試驗。試驗壓力0.6 MPa,穩壓至少12 h,穩壓后壓力下降不應大于3%且無滲漏現象。驗收合格后,與空調機房相關設備連接使用。

4 工藝優化應用效果

通過本工程地源熱泵地埋換熱器施工工藝優化,1 372口地源熱泵井管施工效果良好,系統運行良好,工藝優化效果如下。

4.1 水平管優化應用效果

通過將集管式連接方式優化為非集管式連接方式,可形成以下優勢:

1)非集管式連接工藝施工效率高,接頭數量少,也減少了接頭滲漏的風險,且連接管徑小、變徑少、施工簡單。

2)可精準判斷地埋管出現故障、損壞的具體位置和數量,且可單獨對故障地埋管進行關閉,解決了常規集管式的一回路多井管無法判斷和關閉的問題,為系統運行損失參數確定和后續增補地埋管熱交換器提供有利技術條件。

3)非集管式的工藝減少了因個別地埋管損壞而造成多口地埋井均無法使用的弊端,損失量和損失成本大大減少。

4.2 沉管法工藝改進效果

1)優化后的沉管法工藝節約成本100萬元,成本效果明顯。

2)改進后,基坑土方開挖不受地埋管影響,可正常開挖,提高了施工速度,確保了井管質量。

5 結語

地源熱泵的推廣應用日益普遍,針對地埋式地源熱泵換熱器的施工插管方法成本增加和地埋換熱器易損、損壞后難以維修、損壞具體數量和位置無法確定的弊端,通過施工工藝的優化和改進得以解決,提高了地埋式換熱器的后期使用效果,且新方法可以科學直觀地判斷故障點和數量。新方法可以為后續地埋式地源熱泵系統的施工提供借鑒。