理性分工與價值共創邏輯視角下的頂崗實習協作與分工研究

程 剛

(常州工業職業技術學院,江蘇 常州 213164)

高職院校是國家人才培育的重要教育機構,長期以來以技術應用,實用性人才培養,職業文化提升,社會大眾服務,促進社會經濟長效發展為宗旨[1]。因此,高職院校的責任與專業角色是為促進國家發展培育實用型人才,各種不同的專業體系圍繞培養行業需求與應用層面的人才來制定目標,以提供國家與社會各類型產業、組織、研究機構或集體的人力資源需求[2]。目前,在人才供需上,學校的角色是供給面廣且多元、可為各行各業或各機構所用的人才;而產業需要特定能為其所用的人才。所以,人才供需的落差局限在高校與產業角色、目標的不同,也因此需要搭建橋接階段,轉化學校培育的人才為產業所用[3]。本文以高等職業院校人才培養最關鍵階段第三至第六學期為例,這是學生的主體課程核心作用日益顯現的關鍵時刻,有目的的、有節奏地進行實習培育與頂崗輔導就是一種橋接人才進一步轉化為職業人力資源的重要階段。因此,若高校與產業都清楚熟知這階段的重要性,進而找到重要的關鍵因素,通過彼此長期合作與相互融合,共創價值,那么對國家人才的培育更具示范性效應。由彼此分工,進而整合,到共創雙贏,每一個環節都能互通互融,這樣才能更加科學和有效地實現學生、學校、產業的價值趨向同向性。

一、學校與產業間的人才流動機理

(一)校企間人才流動模式

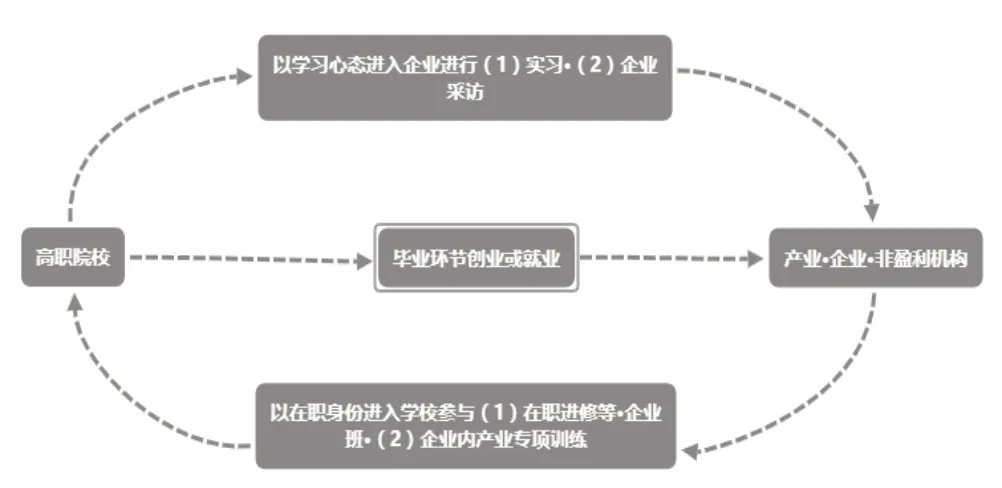

以現行做法來看,人才在產業與學校間流動的基本渠道可歸結為三類,如圖1所示。

圖 1 人才的流動

一是學校畢業生直接進入職場環境工作。二是學校在校學生以頂崗或跟崗方式進行實習、進入企業參觀學習、個人工作坊方式、個人創業方式等多種形式參與企業交流,其中,實際參與時間根據環境與課程安排的情況而定。三是學校以校園仿真模式的產業學院為依托,開展虛擬工廠的校內交流,實現校中廠模式學習交流。四是產業在職人員以進修方式參與校園學習,例如社會人員混合編班、在職學習、配置技能證書的學習流程等,例如短期專業訓練與培訓等。

(二)人才流動中的主導邏輯

在四種渠道中,第一種措施常會引發學用落差,多歸結于學校與產業兩方的角色與目標差異。如果可以均衡并適時地利用畢業前的第二種渠道可使學生充分調動自身的學習熱情實現工作導向的學習。在第三種渠道中,學校提供仿真式的校園工廠,能使學生足不出戶就能深刻體會行業企業的專業需求,營造真實的企業工作氛圍,科學地將學生的學習能力轉化為一線企業的工作能力。最后一種渠道,因在職學生多以獨立個體進人學校學習進修,學生的表達能力、開放程度、在行業與企業的知識與閱歷都會影響其交流互動的狀態。

(三)人才流動中的對接與融合

在招生與就業壓力下,頂崗實習與跟崗工作是進入企業的簡單而有效方式,往往成為一些學校科學可行的方案之一,加上高職院校對學習者融入就業環境的重視,第二種渠道的人才交流數量日趨增加。然而這種實習制度應協助產學研對接與融合,產業與高校又由分工轉而升級為合作,最后能實現人才交流共創三贏。

二、多元合作的一體化實習理性邏輯

(一)高職院校的執行邏輯

在現有實習制度下,高職院校為銜接學生就業,全力協商合作企業,希望提供更多專業對口實習機會,配合業界主管的現場指導。學校教師赴企業進行協助與管理,讓學生有機會將學校階段掌握的多元化專業知識投入現實領域中進行二次利用,配合企業場域調整。同時,師生進行實用與應用知識的吸收與轉化,并融入特定產業與職場情境,加上職場理論與態度的內化,通過實習可快速轉化為行業有用的人力資源,在經濟理念下成為為企業帶來可觀效益的生產要素成本,受到行業的廣泛應用。

(二)企業的執行邏輯

實習企業為配合產教合作的工作程序,需要建立自身的內部適應機制,必須在企業內部構建合適的職位需求,進一步規劃有助于學生實習的工作崗位,精心設計與策劃,使之成為行之有效的實習崗位,成為骨干學生能力提升的綠色通道。另外,大量優質生源的融入,使頂崗實習逐漸成為人力資源匯集的優良起點,甚至優于普通高職院校畢業的傳統就業市場,形成更合適、素質佳、價值觀單純的人力資源。經過一定時期的觀察與實習,這些學生必然滿足企業的生產力要素的價值共創。

(三)理性邏輯與價值共創的執行理念

1.理性邏輯主導的實習狀態

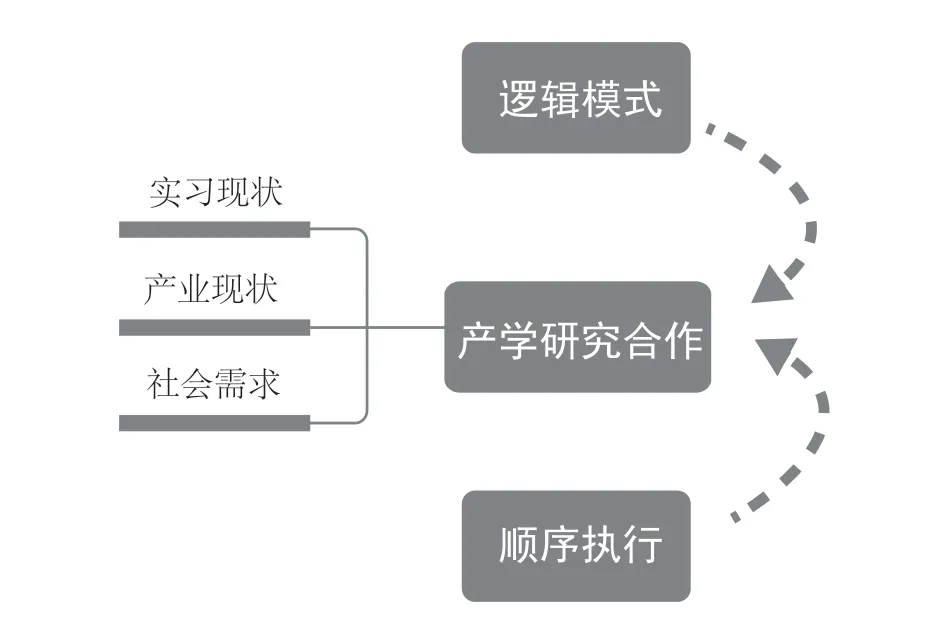

在學校教學與產業需求既有的分工與理性交換邏輯并存結構下,采用合理設計的實習教學情境可以創造學校赴行業實習學生的機會。行業企業提供學生學習實習的機會,院校教師藉此了解產業現狀,把握社會需求標準的機會,最終培植產學研合作機會(如圖2所示)。雙方在共同利益的觀點下各取所需,學生也完成了人生中首次職場工作,對畢業后進入產業的能力、態度,與工作信念等均有一定影響,使得學校與產業以理性分工的理念達到各取所需、橋接職場的目的。

圖 2 實習制度中產業與院校的分工模式

2.產教平臺互為補充的優質實習狀態

產學研合作分為研究發展和人才培育兩方面。研究發展方面著重強調產業界與學校間整體規劃的合作,目的在于加強學校與產業間雙向交流,憑借學術研究的增勢,引導產業界培育正確的經營理念及協助產業升級與經濟發展,相對提升學界研究發展水平,以達到區域科技資源整合的目標。另外,人才培養強調課程重構與教學合作,縮短學校教學與產業需求的落差。基于這種理念,近年來各級政府都在加強與推動構建產學研合作平臺。

三、價值共創主導邏輯下的實習與教學設計

(一)理性分工與價值共創的共生與反饋效應

若以長效觀點來看,企業不僅僅提供以經濟理性邏輯為出發點的實習機會,學生憑借校園培育的多元能力,經由企業教練指導轉化為特定的職場能力。憑借產學研合作平臺,學生在校學習階段就能由企業師資引入對該產業、該工作崗位的介紹與闡述,并通過在校期間的課程學習來提升自己的崗位能力,經由實習過程再反饋到自己的專業能力與專業知識中,創造更適合自我的工作價值,并形成緊扣的閉環效應,這樣的價值共創帶有鮮明的職業反哺的效應。

同時,高校教師和企業主管也藉由合作平臺的共創共享因素,了解到所培育學生在知能或態度上的不足之處,教師返校后主動在教學場域加強教學設計,并提供給學生多元的、業界所需的產業趨勢(例如人工智能、物聯網技術等)相關的微課或創新課程。在產教融合平臺上學校與產業互動交流頻繁、反饋不斷改善的實習制度,可使學生更快、更精準地轉化成產業適用的人才要素。同時讓課程更具創新多元化、更貼近產業需求,促使高校畢業生的職場就業力與競爭力大幅提升。

(二)產教融合平臺驅動的產業與院校的反饋效應

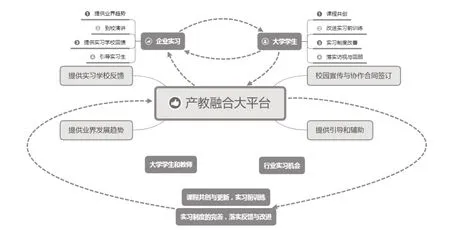

產業與院校憑借這種長效發展模式,建立共創價值的主導邏輯來輔助理性分工概念,以共創價值的理念思考學生有效的頂崗實習流程,大平臺運行機理如圖3所示。

圖 3 產業與院校以價值共創為主導邏輯的實習設計

行業與企業更了解業界發展的態勢,適時地向學校反饋動態信息鏈,提供有助學生形成專業思維的實習崗位;并及時向學生提供就業能力更新預覽,幫助實習生更科學全面地關注他們在學習中的不足,給予職業輔導,主動開展校園巡講,介紹行業動態與發展歷程,使得學生、學校與企業具有更密切的交流與互動的機會。企業可著眼人才培育,各方責任的落實均能在平臺的大數據網絡得以觀測,觀測數據作為各級反饋與修正的目標。產業以人才培養為目的,參與實習方案的制定、介入實習生的指導,引領并關注的態度讓學生更快適應職場;教師通過不同學習情境設計與任務安排,協助他們認識更多職場所需、了解工作難點;學生運用所學解決任務,體會到付出的辛勞,回饋工作的潛在價值,相應地獲得企業更多的實戰經驗;學校借此獲得校企合作訂單,助力行業的飛速發展。

提出合理的高職院校多方合作與分工的七大要素,并構建了適合本土化推廣且可操作的實習工作模型。基于價值共創的長期觀點,合理設計產學研養用平臺需要做到:一是學校與產業共創微型課程與資源云端,形成產教彈性機制。二是不斷優化產教體制沿革,包括制定完善而有效的實習前訓練,進一步落實多方反饋與大數據整合等。三是作為一線教師應當由產業導師協助進行研學,不斷吸收行業進展等信息。四是企業通過開辦巡講、推送,協助高校進一步跟進業態發展。五是重視平臺對實習生實習結果的反饋,同時加入績效考核,用機制進行管理,用數據進行解釋。六是真實展示各校實習進度,切實給予輔助教師與企業導師的薪資待遇,編制績效,動態考核。七是成果共享,校企生多方共享成果形式轉化為可量化衡量的平臺數據,并自動分配成果,真實有效地實現多方共贏模式與建立收入合理分享機制。

四、結語

職業教育拓展多方合作、兼容并蓄的多元化態勢倒逼傳統的知識講授不斷進行革新與探索。具體表現在產學研三方積極設計人才培育的跨界平臺,深度挖掘合作契機,培養學習者積極的生活態度、踏實的團隊合作習慣、勇于探索的個人情懷等職業作風。