高壓輸電線路感應取能技術綜述

徐婧嵋,李以卓,常海維,楚曉瑋,陳 上,許晨進,王 維

(南京師范大學,江蘇 南京 210046)

0 引言

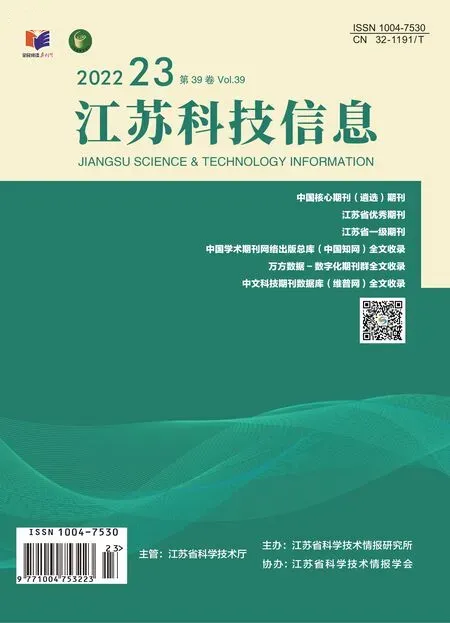

隨著智能電網和電力自動化的智慧化發展,各類感知元件在高壓輸電線路的監測設備中得到了廣泛應用。為保障感知元件在監測設備中能夠高效穩定地運行,必須對其提供可靠的能源。目前,輸電線路上所應用的感知元件主要有以下幾種:電流傳感器、溫度傳感器、局放傳感器、電場傳感器等,主要用途和功耗如表1所示。

表1 常用傳感器用途及功耗

所述傳感器均用于輸電線路運行狀態的感知,因此面向傳感器的能源供給問題具有重要的研究意義。常見的能源供給方式有太陽能供能、激光供能和分壓電容取能等,由于氣候、體積、成本、輸出功率、轉化效率、絕緣等問題,上述方法均未得到廣泛應用[1]。基于電磁感應原理的感應取能是一種較為新穎、有效的取能方式,具有供能穩定性高、成本低廉、不受外部環境干擾等特點。該取能方式同樣存在一定的局限性,一次側電流跟隨線路負載的變化而在很大的范圍內變化,二次側感應電壓也隨之在很大的范圍內變化。當一次側電流過小時,二次側感應電壓減小,輸出功率不足以驅動監測設備正常運行,即出現供能死區;當一次側電流過大時,高尖壓脈沖導致取能裝置發熱,從而導致電源損壞[2]。為解決這兩個主要問題,國內外專家學者從取能磁芯本體、功率提升技術、飽和抑制技術展開了大量研究。本文對這些研究結果進行了歸納和總結,在此基礎上,結合無線充電探討了感應取能技術的前景和發展趨勢。

1 感應取能磁芯分析

大量研究表明,取能磁芯本體對取能特性具有重要影響。一方面是磁芯結構對取能特性的影響,感應取能裝置最常見的是環形磁芯結構,尋找其最優參數配置是發揮取能磁芯最佳性能的關鍵。此外,為適應不同場景的高壓輸電線路,國內外專家學者也設計出除常規環形外的其他取能磁芯結構。另一方面,磁芯材料的飽和磁感應強度、初始磁導率、市場價格等參數對磁芯取能特性具有重大意義。

1.1 磁芯結構取能特性影響性分析

1.1.1 常規環形磁芯

常規環形磁芯是感應取能裝置中最常見的取能磁芯本體結構,如圖1所示。二次側匝數、磁芯尺寸、氣隙特性等參數是影響取能特性的關鍵因素,大量有關感應取能技術的研究也是圍繞常規環形磁芯的參數優化而展開的。

圖1 常規環形磁芯結構

在推導取能特性與二次側匝數的關系時,不考慮整流橋壓降,最大輸出功率與二次側匝數無關,實際由于整流橋壓降的存在,最大輸出功率與匝數的關系具有飽和特性[3]。文獻[4]經過理論分析和實驗驗證了常規環形磁芯的物理尺寸對取能特性的影響,磁芯重量相同,內徑越小,功率密度越好,取能特性越好。

為了解決感應取能在大電流情況下過度飽和的問題,在磁芯中引入氣隙磁阻,能夠有效減小磁通量[5]。同一線圈的不同氣隙寬度對二次側線圈取能特性也存在影響,當取一次側電壓電流分別為220 V和50 A時,二次側感應電壓的有效值隨氣隙寬度的增加而減小,取能電源裝置啟動電流及線圈飽和電流隨氣隙寬度的增加而增加[6]。此外,氣隙個數和氣隙位置也會對磁芯取能特性造成影響。氣隙總長度不變,氣隙個數增加導致瞬時電流誤差峰值增大[7]。在相同的外施電流作用下,氣隙在繞組內部時,磁環磁感應強度小于氣隙在繞組外部[8]。

因此,在設計常規環形取能磁芯時應綜合考慮多種因素,尋找最優參數配置從而發揮取能磁芯最佳性能。文獻[9]采用粒子群算法對磁芯尺寸、氣隙大小及線圈匝數等參數進行了全局優化。文獻[10]通過閾值約束和實驗驗證得出了常規環形取能磁芯的內半徑、徑向厚度、高度、氣隙是提取能量的基本參數,且最優二次線圈匝數能夠最大化提取能量。綜上所述,常規環形取能磁芯本體的參數優化對高壓輸電線路磁場能量采集的設計具有重要意義。

1.1.2 新型異形磁芯

為適用于各類場景的高壓輸電線路,國內外專家學者也設計出除常規環形外的其他取能磁芯結構。目前新型異形磁芯主要有三分裂磁芯、門字形磁芯、圓柱形磁芯、沙漏狀磁芯、領結狀磁芯和雙圓環磁芯。

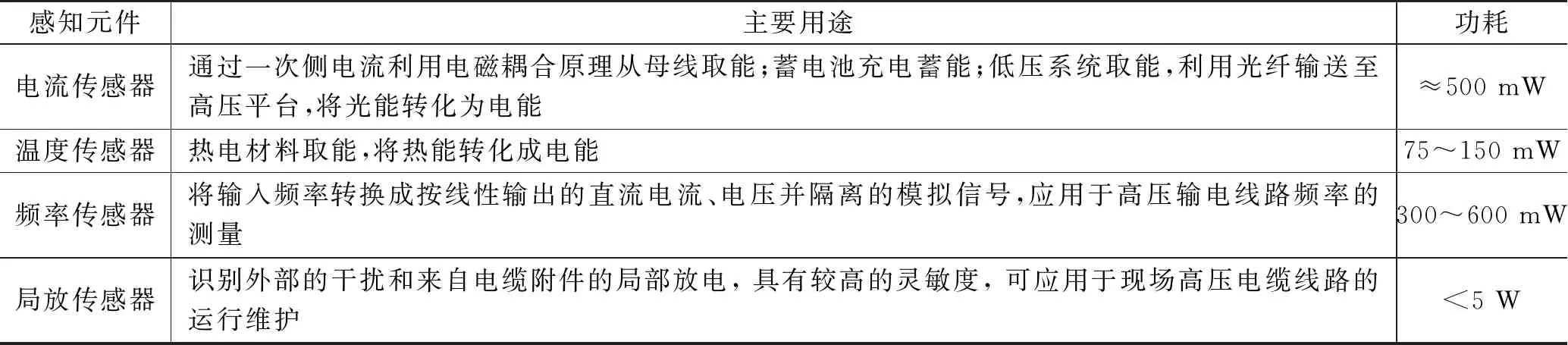

(1)三分裂磁芯。三芯電纜廣泛應用于配電網中,基于電磁感應原理的三芯電纜自取能方法能夠解決因三芯電纜三相電流相量和為零,通過圓環形磁芯線圈無法得到感應電壓的問題[11]。三分裂取能磁芯結構示意,如圖2所示。3個線圈分別記為線圈A,B,C,分別對應感應電壓為eA(t),eB(t)和eC(t),每個線圈匝數均為N匝。

圖2 三分裂取能磁芯結構

(2)門字形磁芯。根據電網開關柜母排尺寸較大的特點,文獻[12]提出了一種小體積、高性能的門字形磁芯結構,并通過有限元仿真分析了取能元件各個磁芯結構尺寸對取能特性的影響。取能系統平面結構圖如圖3所示。其中,門字形磁芯放置在母排上,在該結構中,磁芯主要起著匯聚磁通的作用。

圖3 門字形取能系統平面結構

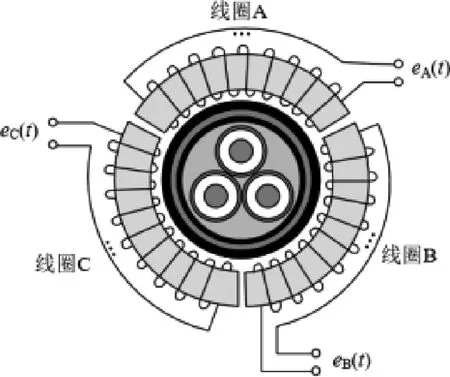

(3)圓柱形磁芯。獨立式圓柱形取能磁芯能夠解決地下電力電纜監測設備的供能問題[13]。該結構具有開環磁路,并且不包圍電纜,如圖4所示。因此,與傳統圓環形取能磁芯相比,體積小、重量輕,具有更大的靈活性,能夠應用于更廣泛的場景。當電流導體為結構元件而不是電纜時,圓柱形磁芯結構的優越性更加明顯。文獻[14]以載流軌道為電流導體,使用圓柱形磁芯獲取能量,如圖5所示。由此可見,獨立式圓柱形取能磁芯適合于地下電纜和非電纜的電流導體。

圖4 獨立式圓柱形磁芯取能裝置

圖5 載流軌道附近的取能裝置

(4)沙漏狀磁芯。沙漏狀磁芯結構適用于飛機上使用的H型載流軌道。采用沙漏狀的磁芯結構能夠減小磁芯質量和線圈框架尺寸,進而顯著提高功率密度,如圖6所示。經過磁場模擬和線圈分析可得,沙漏狀磁芯與無芯線圈相比,功率密度增加了49倍。此外,沙漏狀磁芯的頂頸寬度比對取能特性也具有一定影響,其功率密度隨頂頸寬度比的增加而顯著增加[15]。

圖6 漏斗狀磁芯取能裝置

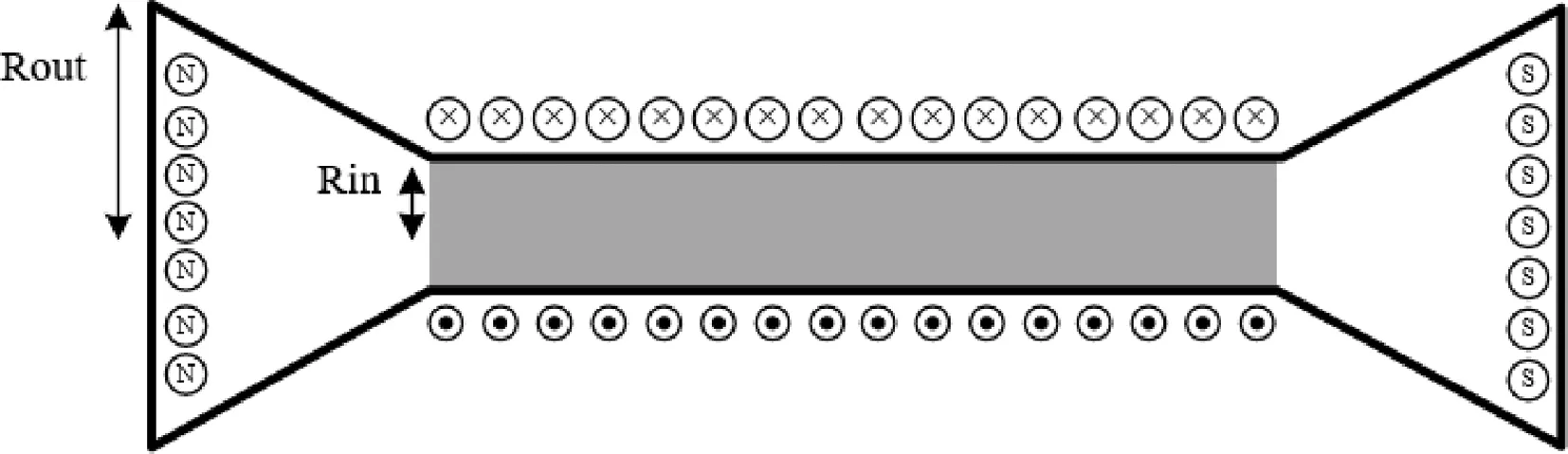

(5)領結狀磁芯。基于高斯磁性定律提出的一種領結狀磁芯結構如圖7所示,與傳統結構的磁芯相比,具有較低的退磁因子,因此在相同磁芯材料下能獲得更高的功率。當領結狀磁芯的外半徑(Rout)較大、內半徑(Rin)較小時,可能具有更高的功率密度[16]。

圖7 領結狀磁芯結構

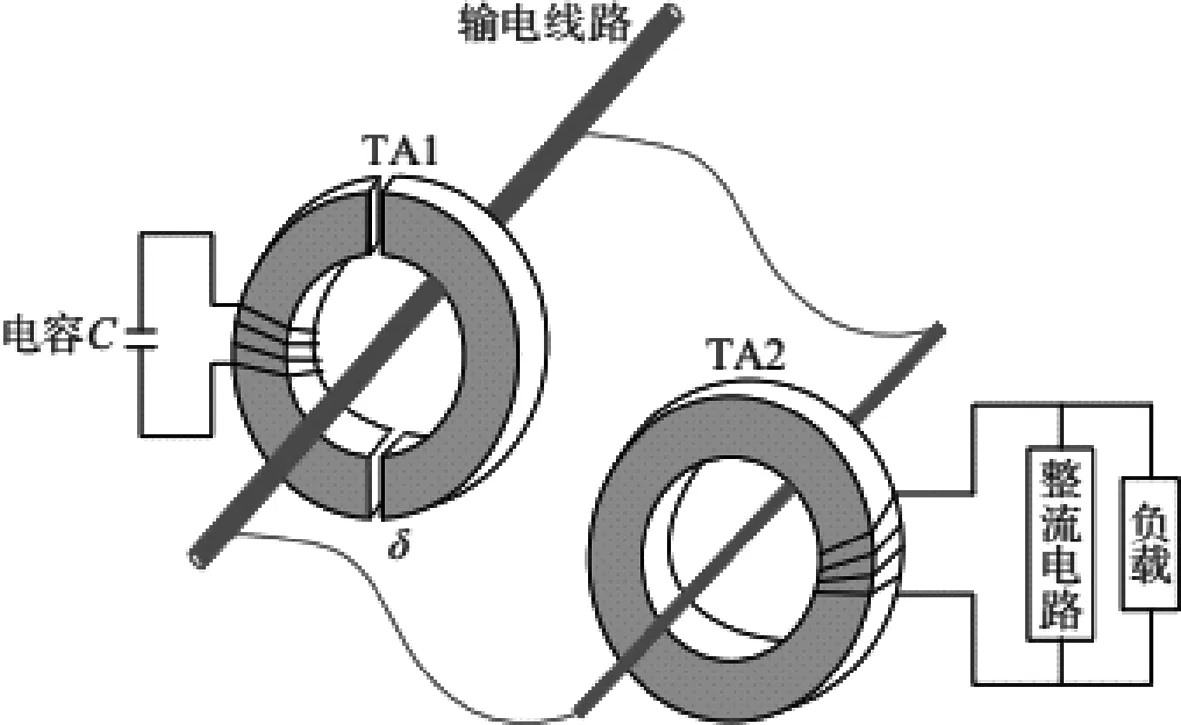

(6)雙圓環磁芯。雙圓環磁芯拓撲結構示意圖如圖8所示,將其中一路磁芯與諧振電容并聯,通過磁路勵磁電感與電容發生諧振或脫離諧振,控制磁路阻抗及輸入另一條取電磁路的電流,使取電裝置在寬電流工作范圍內都能穩定提供電能。實驗結果表明,輸電線路一次側電流為50 A以上時,取電功率至少達到16 W,滿足監測設備的功率需求。但針對含絕緣層的10 kV及以下配電線路需要剝除絕緣層,存在實用性受限的問題[17]。此外,文獻[18]也對雙磁芯多繞組情況下的磁芯取能性能進行了分析。

圖8 雙圓環取能磁芯結構

綜上所述,取能磁芯的使用場景也是設計磁芯結構的一大重要參考因素。

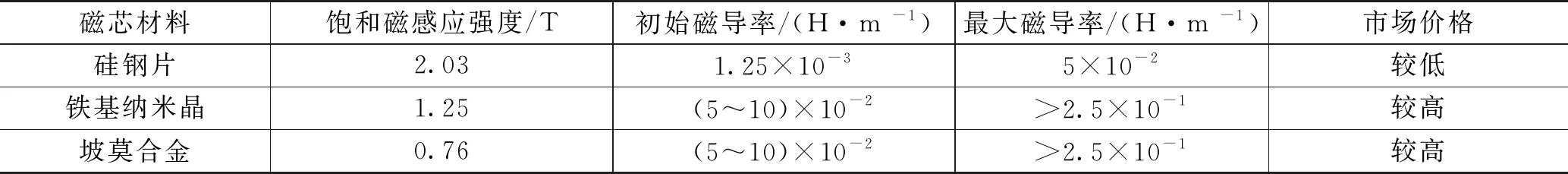

1.2 磁芯材料分析

磁芯材料是感應取能裝置能量獲取的關鍵因素。常用的磁芯材料有硅鋼、鐵基納米晶、坡莫合金[19]。磁芯材料的選擇主要應從三方面來考慮:具有較高的初始磁導率,能夠滿足小電流線路取能的需求;具有較大的飽和磁導率,避免一次側電流較大時,磁芯過早進入飽和狀態;為滿足實用化的需求,磁芯的價格相對較低。表2列舉了3種常用的磁芯材料,并進行了參數對比。

表2 磁芯材料對比

根據上述3條磁芯材料的選取原則,硅鋼片更具有實用性,且在現有切割工藝及拋光工藝的限制下, 為了取得最大的功率密度,應選擇硅鋼片作為感應取能裝置的磁芯材料[20]。但硅鋼片的初始磁導率低于其他兩種材料,應用于小電流線路取能還具有一定的局限性。

2 功率提升技術

當一次側電流過小時,二次側感應電壓減小,輸出功率不足以驅動傳感器在監測設備中正常運行,即出現供能死區。解決此問題的關鍵在于提高感應取能裝置的輸出功率。除了上文提到的優化磁芯結構和磁芯材料,多采用變換電路及其控制技術實現取能功率的提升。

基于Boost調節電路的最大功率點(MPPT)算法原理是在感應取電的二次側輸出電壓上加一個擾動,觀察輸出功率的變化。若輸出功率增大,繼續施加正向擾動,反之則施加反向擾動,直至最大功率點。這種方法能夠實現最大功率點的跟蹤[21]。

基于阻抗匹配的輸電線路感應取能方法的原理是通過在開氣隙磁芯的副邊繞組接入電容與等效勵磁感抗發生并聯諧振,增加阻尼支路的等效阻抗,使負載能夠通過取能支路分得更多電流,獲得更多能量,以提高功率[22-23]。

繼電器和瞬態雙向抑制二極管TVS的雙重保護電路能夠實現對電網及裝置的保護,繼而分析取能線圈參數,保證小電流輸出功率可達到33 W,同時可以穩定輸出12 V和5 V的電壓[24]。

基于能量收集思想的電荷泵電路同樣能夠解決電流互感器取能死區的問題。電荷泵電路通常由半導體開關管、電容和時鐘源構成,通過控制開關管的導通和截止,實現電荷的積累和轉移[25]。

綜上所述,目前已有多種方法能夠有效提高感應取能裝置的取能功率。

3 抑制飽和技術

當一次側電流過大時,高尖壓脈沖導致取能裝置發熱,從而導致電源損壞。

針對電流互感器的抗飽和能力,國內外專家學者分別從功率控制法和自適應調節法兩方面提出感應取能裝置的抑制飽和技術。

3.1 功率控制法

功率控制法的關鍵在于控制取能線圈的輸出功率不超過負載所需功率。常用的控制功率的方法有控制導通角、控制雙向晶閘管的通斷和控制法拉電容的充電電流。導通角控制電路是通過控制磁芯副邊繞組的功率輸出導通角,從而控制電源電路對磁芯輸出功率的獲取。實驗結果表明,感應取能裝置能夠在40~1 000 A的電流范圍內穩定輸出近2.5 W的功率[26]。文獻[27]利用雙向晶閘管電流過零自動關斷的特性,控制取能線圈的功率輸出時間,使其每半個周期對外輸出的總電能略大于該半個周期內負載消耗的電能,從而避免了大電流時取能裝置的發熱。文獻[28]通過控制法拉電容充電電流,把取電線圈的輸出功率限定在一個較小的范圍,使電源可以適應較大的電流范圍。測試結果表明,感應取能裝置30~1 000 A的電流范圍內可穩定輸出近1 W的功率。文獻[29]提出了一種具有綜合控制的功率調節電路,通過協調補償電容、阻抗匹配和短路角度調節,實現了全電流范圍內的功率最大化。

3.2 自適應調節法

自適應切換電路包括小電流取能電路、大電流取能電路和切換電路,能夠根據一次側電流大小自動切換,解決了高壓側電流范圍波動大、傳統感應取能裝置無法穩定工作的問題[30]。此外,文獻[31]提出在取能裝置的二次側注入負反饋電壓,注入的電壓來自位于感應取能裝置二次側的補償器,其大小也能夠根據一次側電流大小進行自調節。

綜上所述,目前已有多種方法能夠有效提高感應取能裝置的抗飽和能力。

4 結語

本文將研究高壓輸電線路感應取能技術的文獻進行了歸納,總結了國內外專家學者在取能磁芯本體、功率提升技術、飽和抑制技術方面的研究結果。

目前,常規環形磁芯作為感應取能裝置中最常見的取能磁芯結構,其參數優化對高壓輸電線路磁場能量采集的設計具有重要意義。此外,基于取能磁芯的使用場景設計磁芯結構也是感應取能的一個重要研究方向。在磁芯材料方面,硅鋼片是目前設計取能磁芯時最具實用性的材料。值得一提的是,硅鋼片在小電流線路取能時有一定的局限性,新型磁芯材料的發現或許給高壓輸電線路感應取能技術帶來新的突破。通過對拓撲電路的設計,能有效解決感應取能裝置工作電流范圍小的問題,提高功率和抗飽和能力。與此同時,低壓側傳感設備能量供給問題仍需解決,而感應取能結合無線電能傳輸技術成為高低勢位間能量獲取與傳遞的有效解決方法,兩種前沿技術的結合將切實解決高壓線路或低壓桿塔等智能設備供電難的問題,顯著提高電網智能化和數字化水平。