民族地區旅游促進農民可持續增收的路徑研究

——以連南瑤族自治縣為例

潘 芮

(廣東技術師范大學 民族學院,廣州 510665)

一、引言

在共同富裕的道路上,一個民族都不能少。民族地區由于自然地理環境和歷史條件等原因,經濟條件較為落后,是鞏固脫貧攻堅成果、實施鄉村振興戰略的關鍵區域,而促進民族地區經濟增長、提升居民收入水平,農民增收則是最迫切的任務之一。民族地區擁有豐富的民族文化旅游資源,隨著對旅游資源的開發,以異質民族文化為核心的旅游產業成為帶動地區經濟社會發展的重要力量。鄉村振興的本質即是為農民而興,農民增收是其必然要求,以旅游促進民族地區農民增收具有重要潛力。

有學者認為,鄉村旅游產業的興起是農民增加收入的有效途徑之一。周璐(2017)指出,全域旅游產業的發展是農民脫貧致富的重要渠道。龐衛花(2019)認為在全域旅游的政策支持下,旅游業在農村經濟發展和農民收入提升中扮演重要角色。旅游業的發展帶動了農業人口勞動力的轉移,從事旅游服務業在一定程度上提升了居民收入水平(薛品,2019)。同時旅游產業也是民族地區降低貧困、鞏固脫貧攻堅成果和實施鄉村振興的重要手段:張大鵬(2020)測度武陵山片區的旅游減貧績效;向羽(2021)通過實證分析得出旅游發展與經濟增長對貧困減緩具有顯著的促進作用。

如何實現農民的可持續增收仍是重要議題。本文以連南瑤族自治縣為例,探討旅游產業對農民可持續增收的路徑,以期對其旅游產業的發展、促進農民可持續增收提供對策建議,為民族地區的鄉村振興貢獻力量。

二、連南瑤族自治縣旅游發展條件

(一)開發基礎:自然資源優勢

民族文化是一個民族形成的歷史積淀,是旅游資源開發和內涵保障的基礎。連南瑤族自治縣生態環境優越,擁有瑤族刺繡、長鼓舞和耍歌堂等標志性民族技藝,是筑牢粵北民族地區生態屏障和弘揚瑤族文化的重要區域。以瑤族為主的少數民族占連南縣總人口的56.2%,過山瑤婚俗、排瑤喪葬、排瑤歌舞是瑤族民俗文化中的重要組成部分,千年瑤寨便是瑤族人民生活聚居的地方,村寨以石塊鋪路,依山而建,古樸雅致的民居建筑、別具特色的服飾銀飾均是排瑤文化的生動體現。其所具有的民俗文化資源是向外界展示瑤族風情的重要依托,也是游客感知瑤族文化的關鍵途徑,自然風貌和資源特點是連南瑤族自治縣發展旅游產業的重要基礎。

(二)發展關鍵:農民現實需求

連南瑤族自治縣群峰疊嶂,相對處于封閉的地理環境,自給自足的生產方式沿襲已久。隨著全域旅游的發展以及部分農民通過務工等形式獲取了收益,居民之間的貧富差距漸趨形成,提高收入、轉變單一務農方式是農民實現美好生活的重要途徑,連南旅游為農民拓寬就業渠道增加可能性。在民族文化旅游、非遺傳承熱潮的帶動下,村民們通過制作瑤族手工藝品、售賣特色農產品、表演風俗節慶活動,在一定程度上實現了農民創收以農民為主體的利益需求,是推動連南旅游發展的有效因素。

三、旅游產業和農民收入現狀

(一)旅游經濟發展向好

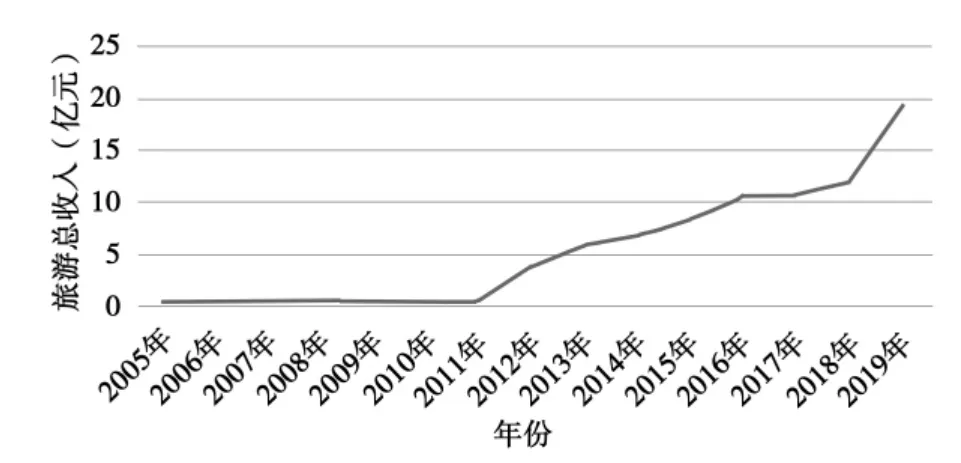

連南瑤族自治縣旅游總收入呈現出持續增長的趨勢(見圖1),自2005年的0.46億元至2011年的0.41億元,其間總體平穩,旅游總收入略有下降。從2011年開始,連南瑤族自治縣的旅游總收入呈現出大幅上升態勢,至2019年達到19.26億元,旅游總收入占地區生產總值的36.03%。

圖1 2005-2019年連南縣旅游總收入

旅游產業的聯動能力強,可以帶動餐飲、零售等服務業的消費增長,從而擴大第三產業在總產值中的比重,旅游產業對于促進連南瑤族自治縣的經濟增長具有重要作用,對于產業結構優化、釋放消費增長空間產生著積極意義。連南縣工業基礎薄弱,旅游總收入的增加有利于由傳統農業向現代服務業轉變,使得旅游產業在經濟中的地位也日益凸顯。

(二)農民收入持續增加

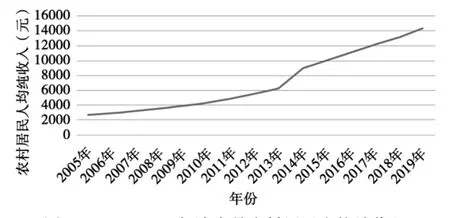

農民是連南民族文化旅游資源的重要締造者,也是促進旅游產業發展的行動主體。旅游產業的興起帶動了餐飲、民宿的發展,以多種渠道促進居民就業的方式提升農民收入水平。農村人均純收入是有效反映居民生活水平的重要指標,連南縣農村人均純收入呈現出持續增長的趨勢,從圖2可見,連南縣農村居民人均純收入由2005年的2638元提升到2019年的14257元,增加了5.4倍。

圖2 2005-2019年連南縣農村居民人均純收入

連南瑤族自治縣農業生產歷史悠久,但單獨以農業種植等生產方式對于農民穩定增收較為困難,以發展旅游業為基礎,聯動相關產業為創造就業崗位、增加農民的工資性收入具有重要作用,農村居民人均純收入穩步提升,也是就業狀況和產業發展良好的重要體現。

四、旅游對農民增收的驅動邏輯

(一)直接增加村民工資性收入和經營收入

旅游產業在民族地區的發展為村民增加了就業渠道,提升了其收入,為改善村民生活水平、實現美好幸福生活貢獻了重要力量。連南瑤族自治縣自然環境、文化資源的稟賦催化發展了瑤族村寨的保護建設、瑤族傳統節日的大型展演是自然資源轉化為經濟資源的重要支撐。為地區經濟發展提供了契機,也是有利于發揮比較優勢,推動連南瑤族自治縣民族文化的創造性轉化。政府也采取多項利好政策促進村民參與到千年瑤寨的建設中來,景區每年的門票收益旅游公司會給予當地村民一定的分紅。原本單獨依靠農業生產的村民通過在景區工作增加了工資收入,經營餐館民宿、售賣瑤族服裝飾品是增加經營性收入的有效渠道,從純農業生計向旅游經營生計的方式轉變,可見旅游的發展對于當地農民傳統生計模式的轉變具有重要推動作用。

(二)間接提升就業能力和職業素養

民族地區發展旅游主要以民族文化作為旅游吸引物,包括民族服飾、建筑、飲食、節日等多種形式傳遞該民族所擁有的民族性格和價值觀。千年瑤族村寨是連南標志性景觀,農民作為瑤族文化持有者,是推進連南瑤族自治縣旅游產業持續發展的重要載體,承擔著向外界展示瑤族形象,提升該地區凝聚力和自豪感的責任。村民文化水平程度不高,通過連南瑤族自治縣近年來加強對農民的職業技能的培訓,有利于加強農民的職業素養。旅游公司與當地政府在協調利益分配、景區開發等模式方面,在實現了旅游產業的總體發展規劃后,村民也成為了旅游共同體中的重要組成部分。對于參與村寨等景區開發,政府制定相關村規民約和政策文件規范對瑤族文化形成保護,政府對村民經營的民宿餐館不收取租金,民宿的裝修費用由村民支付,完全由村民自負盈虧。

五、旅游促進農民可持續增收的困境

(一)民族旅游資源成果轉化不夠

創新旅游產品是增加客源的主要吸引力,旅游產品種類較少不利于形成景觀的規模性開發,也是制約旅游開發程度的重要因素。連南瑤族自治縣目前的主要景區是廣東瑤族博物館、千年瑤寨,油嶺古寨(森林生態旅游景區尚未完全開發),將其與其他開發程度較高的旅游資源對比來看,連南景區開發程度較低。同時生態優勢和文化資源的相互結合水平較低,瑤族民族文化特色挖掘有待提升。如千年村寨中瑤族酒坊的公開展臺只剩一些工具,未能真正使游客參與其中,瑤族扎染、織布等工藝技術在景觀游玩中體現不足,瑤族服飾、銀飾的售賣與其他民族地區略有相似,瑤族文化的原真性受商業氣息的影響較大。對于旅游景區特色項目和產品的開發在整體上以瑤族文化等為核心的產品相對缺乏豐富的形式。

(二)資金、人才支持相對缺乏

充足的資金和人才支持是旅游產業發展的基礎保障,連南瑤族自治縣具有資源稟賦,但是旅游開發資金較少,吸引外商投資建設的能力有限,由于經濟發展水平的原因,留住人才較為困難。瑤寨景區內一些節目表演請專人培訓的費用較高,同時舉辦大型民族文化的節日慶典活動較少,景區對外宣傳推介的費用相對缺乏,對于完全激發旅游產業活力具有重要約束影響,旅游產業在第三產業的貢獻程度雖在提升,但是主體地位提升有待加強,資金和人才不完備不利于旅游產業的可持續發展,在一定程度上抗風險能力也較低。這是民族旅游仍需加快發展的重要體現,也是實現旅游產業規模性和整體性的阻礙之一。

(三)公共基礎設施較為滯后

旅游產業相關的基礎配套設施建設是增強游客旅游體驗感的有效因素,在景區間公路連通、景區內部服務設施完善和旅游目的地打造等方面,連南旅游產業缺乏較為系統化的配置。對于景區的污水、垃圾處理等仍不到位,因為連南旅游景區多為山區,如千年瑤寨需爬越層層石階,餐館食物采購、商店商品等背上去需要耗費大量人力,同時垃圾廢物的處理也有一定的難度。公廁數量少且距山上的旅游觀光區較遠,游客的活動和休憩場所有限,遇上節假日等人流量較大的時期,停車位不充足等問題凸顯。開發的范圍較小,自來水的供應不算充足,景區公廁用水和餐館民宿等用水遇到旅游旺季易中斷。

六、旅游促進農民可持續增收的實踐路徑

(一)升級旅游產業要素,創新產品主題

推動連南旅游數據服務平臺的建設,將交通、客流信息等納入其中。將數字旅游的理念貫徹在升級旅游產業要素上,電子講解、智能導游、線上體驗的功能,改變傳統的旅游方式,實現空間環境和文化內涵的消費場景快速通兌,在豐富游客體驗度和參與度的基礎上,豐富瑤族文化展演環節的節目形式,為延長游客的旅游周期提供了可能性。圍繞瑤族旅游資源,增加智能導游線上體驗的功能,促進已有旅游項目的整合以深度開發旅游產品,實現更高層次的旅游發展水平。搭建好文化旅游融合發展平臺,擴大數字、互聯網在旅游中的重要作用,增強游客的參與和體驗性。注重旅游活動的人文化,促進瑤族醫藥康養和特色飲食文化的結合。

(二)引入多方力量,多渠道籌措資金

在旅游開發過程中加強資本引入,增加可獲得的投資。政府主導是推進連南瑤族自治縣旅游建設的重要力量,提高村民的參與程度,充分發揮政府、企業和村民的利益協調作用也同等重要,積極引導民間資本注入連南旅游開發,吸納社會力量的共同參與,拓展農民參與旅游建設的形式,在保障農民權益的基礎上,避免外來資本把控旅游資源和旅游權益的局面。旅游企業、政府是開發旅游資源的關鍵力量,在尊重農民意見的基礎上,應完善各種利益的協商溝通,以瑤族文化+生態環境的旅游業適合連南瑤族自治縣的發展,并有望成為經濟的增長極,因此加大政策支持、引入資金投資是幫助解決和優化其發展旅游業的要素條件。

(三)完善基礎設施建設,提升旅游服務水平

連南縣應抓住粵北生態區建設的機遇,加快縣、鄉道路聯通的交通網絡,為發展全域旅游提供支撐。加強基礎設施建設,包括供水供電網絡的覆蓋,停車場等地的提升和規劃,要重點加快垃圾和污水的集中處理,加強景區的設施管護,維護景區環境,不斷強化旅游服務功能,完善旅游接待的流程,從多方位提升旅游的接待能力。在景區的關鍵地點增加路標指示牌,加大停車場位的擴建,保障景區內部的水源供應,提升民宿的居住條件,為提升旅游服務水平做出有益探索。

七、結語

解決農民就業增收問題有利于縮小連南瑤族自治縣城鄉收入差距,旅游在增加收入、提升就業崗位和擴大消費等方面發揮了重要作用,是促進民族地區經濟造血式增長的內生動力,也有助于提高農民生活的幸福感和獲得感。民族地區旅游的發展是社會經濟發展的必然產物,是其由農耕經濟轉向旅游經濟的重要動力,要實現旅游促進農民可持續增收,保持民族文化原真性、關注旅游基礎設施建設和引入資金投入是旅游開發的應有之義。