以樂合心:生活世界的禮俗和鳴與文化認(rèn)同

鄧啟耀

洞經(jīng)音樂是國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn),在中國西南地區(qū)納西族、白族、彝族、壯族、漢族等多個民族中流行,成為多民族共享的民俗音樂藝術(shù)。洞經(jīng)音樂大致有這樣幾種活態(tài)傳承和文化認(rèn)同方式:一種是自娛自樂。“玩洞經(jīng)”一直是各族男性老人養(yǎng)身養(yǎng)性、與鄉(xiāng)親鄰里親密互動的傳統(tǒng)娛樂活動,并在不同民族中分別被冠以一些具有族性或地方史特征的名號,成為各族民眾鄉(xiāng)音和鳴,自我身份認(rèn)同與地緣認(rèn)同的方式之一。一種是民間禮俗。但凡婚喪大事、祭祖迎神,民間都會邀請“洞經(jīng)會”的儀式專家和樂師“洞經(jīng)先生”,按照祈福求吉、迎祀本主、慰靈送魂、鎮(zhèn)宅謝土等不同需要,演奏不同曲牌的洞經(jīng)音樂,以此獲得傳統(tǒng)習(xí)俗和文化心理的認(rèn)同。還有一種是古樂新編,把曾被取締的“舊俗”升華為非物質(zhì)文化遺產(chǎn),將其打造為文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)。出于政治和營銷目的,一般都會淡化其宗教原義,強化藝術(shù)、族性和歷史符號,傳統(tǒng)與時尚混搭,男性和女性同臺,從而在人文旅游中做得風(fēng)生水起,獲得具有某種后現(xiàn)代特色的社會認(rèn)同和時代認(rèn)同。

而溯其源,所謂“洞經(jīng)音樂”,其實是一種源于古代內(nèi)地漢族地區(qū)的道教科儀音樂。由于器樂演奏中道教儀軌較多,穿插經(jīng)文誦唱,源頭地的談演者多為道教正一派居士等原因,故稱“洞經(jīng)”。后“洞經(jīng)音樂”成為明清地方政府在“以漢化夷”“治邊控蠻”工程中,宣講“圣諭”,推行國家認(rèn)同的頌圣工具,并衍生出“圣諭壇”這樣的民間音樂組織,是宗教音樂、禮制音樂和漢族民間音樂在邊疆少數(shù)民族地區(qū)在地化、民族化的奇異融合。

如今,朝廷禮制已失,所失之“禮”早化為“俗”,存之于邊地各民族民間之“野”。民眾或自娛自樂、自我傳習(xí),或迎生送死、祭祖祀神,或推陳出新、點樂成金,均為民所用。同時,洞經(jīng)音樂傳播到不同地方不同民族中時,均有不同程度的在地化和民族化變異,這也為它后來被不同民族改稱為“納西古樂”“東巴古樂”“南詔古樂”等的原因。當(dāng)然,在部分地區(qū),也有與時俱進將“俗”復(fù)歸為“禮”的做法,例如有的地方在洞經(jīng)音樂傳統(tǒng)組織“圣諭壇”的談演內(nèi)容中,加入宣講黨和國家政策之類的唱詞。這或許也可以視為“舊俗”裝“新禮”,謀求國家認(rèn)同的一種方式。這種宗教音聲作為“禮俗用樂”,①參見項陽《宗教音聲·禮俗用樂》,上海音樂出版社,2019年版。在洞經(jīng)音樂表現(xiàn)得尤為突出。

一、“玩洞經(jīng)”:鄉(xiāng)音和鳴與身份認(rèn)同

大約是30多年前的一個夏日,我在云南麗江納西族東巴文化研究所做考察。日頭西斜時,納西族友人說,該收工了,到和大爹家蹭飯。晚飯有酒有魚,菜都是剛從園子里摘的。飯后再上茶,聽和大爹擺古,月影投在瓜架下,恍如在桃花源。正悠然間,和大爹說,約的時間到了,要去“玩洞經(jīng)”,問我們想不想去,我們當(dāng)然要跟。他起身進屋,換了一襲長衫出來,手里拿了把胡琴。走不遠,有鼓板弦樂隱約入耳。循聲拐進一個宅院,院里已經(jīng)聚了幾位老人,多穿長衫,舉止儒雅。聊起來,才知他們不是農(nóng)夫就是皮匠,或者是過去趕馬的“馬鍋頭”和退休的教師。早到的老人或者調(diào)試琴弦,或者喝茶聊天。家長里短、街談巷議,都集中到這里。

等人齊,老人們坐好,一聲長吟:“清平樂——”清雅的古樂,緩緩從這些幾小時前還拿著鋤頭榔頭筆頭的手中流出。曲調(diào)緩慢綿長,讓人不知今夕何夕。那時旅游狂潮還沒有席卷麗江,老人們“玩”的洞經(jīng)尚未貼上“納西古樂”“東巴古樂”之類的商標(biāo)。除了我們幾個來客,全是那些自娛自樂的老人。

我還沒有從白天所見的納西族東巴圖畫——象形文字的原始意象中走出,晚上又聽老人們悠悠然吟出那些在宋詞元曲里才有的曲牌,不覺有些穿越,感到在一天之內(nèi),時空跨度未免太大了些。老人們大都蓄須,面容清癯,一副仙風(fēng)道骨的樣子。戴頭巾、穿羊皮披肩的大媽不時出來斟茶,她們的納西族標(biāo)志性服飾,還有玩洞經(jīng)老人們的清式長衫馬褂,與這個漢式四合院,與這樣的古樂,竟也十分諧和。院落寬敞,晚風(fēng)不時送來淡淡花香。相聚的都是鄰里鄉(xiāng)親,坐的隨意,走也隨意。我們這些外來人感嘆的這種桃花源式生活,卻是納西族老人們習(xí)以為常的普通日子,是他們鄉(xiāng)親或族裔身份認(rèn)同的一種方式。

身份的歸屬感,一般在群體認(rèn)同中獲得。所謂“群體認(rèn)同”,有親緣性的,如宗族;有地緣性的,如鄉(xiāng)親;有族群性的,如民族。洞經(jīng)音樂在不同地方被不同的群體接納的時候,不可避免地要和原生文化互動融合。所以,同是洞經(jīng)音樂,在不同地方和不同民族群體中,就會帶上那里的“鄉(xiāng)音”。

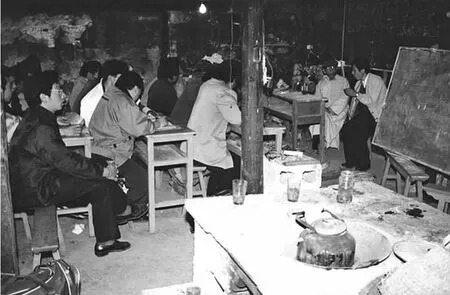

后來,我到麗江的次數(shù)多了,發(fā)現(xiàn)這樣的情景十分常見。很多村子都有類似的興趣群體。而且,不僅僅是個人興趣鄉(xiāng)音和鳴,更是一種文化自覺,一種自我族性和地方性的身份認(rèn)同。他們常常將這些“古樂”和民族文化傳統(tǒng)聯(lián)系在一起,并以自己能夠傳承這些文化遺產(chǎn)而產(chǎn)生民族自豪感和責(zé)任感。我的納西族朋友和力民,是麗江東巴文化研究院的資深研究員,懂東巴文和納西文化,在研究所參與重點項目東巴古籍的譯注,一干就是二三十年。同時,他還自費創(chuàng)建了一個納西族傳統(tǒng)文化的研習(xí)館,在鄉(xiāng)村簡陋的老屋和土院里教授東巴文(圖1),談演和研究洞經(jīng)音樂(他們稱為“東巴古樂”),②和力民:《論麗江洞經(jīng)音樂的特色和起源》,《南京藝術(shù)學(xué)院學(xué)報》2009年第3期,第35—41頁。按東巴舞譜學(xué)跳東巴舞,甚至在民俗祭典中為村民舉行祭素神(生命神)儀式和祭天大典。他們不是商業(yè)演出,缺乏經(jīng)費來源,完全靠一種民族責(zé)任感在堅持研習(xí)。他在給我的信中談道:“我一想到老東巴一個個去世,東巴文化很快就要變成納西族的過去文化,所謂活著的儀式、信仰、音樂、舞蹈、經(jīng)典,一天天地在死亡,而這些人類古代文明還未來得及研究就要消亡,我非常焦急和痛心。有人說我,一個研究員不去寫研究著作,而去誦經(jīng)、跳舞、搞傳承,太可惜了。但他們哪知道我的內(nèi)心。我希望東巴文化能多傳承一代,能為世界上未來的千千萬萬個博士學(xué)者多保留一點真實的納西族古老的傳統(tǒng)文化,這比我寫幾部書都有意義。我希望寫的是活書,而不是死書。我愿做人類通向遠古文明的橋梁中的一塊踏板。”①和力民2003年1月14日給筆者的信。作為一位專業(yè)從事本民族文化研究的學(xué)者,他從相對“局外”的研究者兼為“局內(nèi)”的傳習(xí)者,希望更真切地置身于其中,實實在在地融入本民族文化的根脈之處,以文化持有者主體的身份,為民族文化代言。

圖1 納西族村民以村里舊宅為教室學(xué)習(xí)東巴文化。云南麗江2000年,鄧啟耀攝

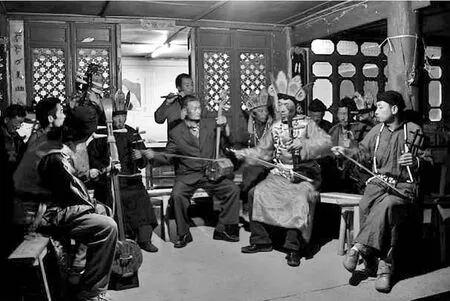

幾年后,我和法國人類學(xué)家雅克·德費爾(Jacques Defert)教授組織中法兩國藝術(shù)、人類學(xué)和傳播學(xué)專業(yè)的師生,在中國南部做了一次“跨文化觀察”的田野實習(xí)。到麗江時,我?guī)麄內(nèi)グ菰L了和力民和他組建的東巴文化研習(xí)基地。那天晚上,納西族村民在一個老宅院里,為我們談演了已經(jīng)納西化為“東巴古樂”的洞經(jīng)音樂(圖2)。當(dāng)古老的樂聲穿透鄉(xiāng)村的夜幕,來自異域的藝術(shù)家全都肅然了。這是和他們熟悉的音樂完全不一樣的曲調(diào),來自一個逝去的時代和遙遠的東方,卻又就在當(dāng)下。半個多世紀(jì)前,俄國人顧彼得聽到麗江古樂的感受,雖然有些夸張,卻也或許能代表我們這些異國他鄉(xiāng)人此刻的某種心情:“當(dāng)主題宏偉壯觀地展開時,那是一曲宇宙生活的頌歌,不為渺小的人類生活中不協(xié)調(diào)的悲號聲和沖突所玷污。這音樂是經(jīng)典的、永恒的。它是眾神之樂。對于不能領(lǐng)會的人們顯得單調(diào)的話,那是因為他們的心情還沒有達到應(yīng)有的平靜和安寧。”②[俄]顧彼得:《被遺忘的王國:麗江1941—1949》,李茂春譯,云南人民出版社,1992年版,第268—277頁。同去的所有中外藝術(shù)學(xué)院的師生,都默默地向這些沒有任何“藝術(shù)”光環(huán)的村夫野老致敬。大家明白,我們需要致敬的是,在強大的沖擊和誘惑中,這些仍然在自己的村子自我傳習(xí),堅守“原作”的人,是民族文化的良心。

圖2 納西族東巴和村民在村里老宅演奏洞經(jīng)音樂。云南麗江2006年,鄧啟耀攝

二、“洞經(jīng)先生”:談經(jīng)祭唱與民俗認(rèn)同

在麗江,把洞經(jīng)音樂貼上“納西古樂”和“東巴古樂”的商標(biāo),玩得風(fēng)生水起的宣科先生告訴我:納西古樂的源頭,其實在大理。為此,我們項目的指導(dǎo)者和資助者,世界著名作曲家周文中先生,特意委托做音樂人類學(xué)研究的周凱模教授,弄清這些音樂在各民族中的歷史傳承關(guān)系和現(xiàn)狀,與當(dāng)?shù)丶{西族、白族和彝族的民族文化傳習(xí)人一起探討不離本土的自我傳習(xí)等問題。

1996年至2000年期間,周凱模多次陪周文中先生到云南麗江、大理考察洞經(jīng)音樂,我跟班做影視記錄。在大理,洞經(jīng)音樂已經(jīng)熱起來了,城里、鄉(xiāng)村都有樂社。據(jù)1997年的不完全統(tǒng)計,僅大理市就有白族古樂演奏隊60余家。①據(jù)“南詔古樂學(xué)會”(1983年創(chuàng)建)提供給我們的《南詔古樂學(xué)會章程(草案)》。

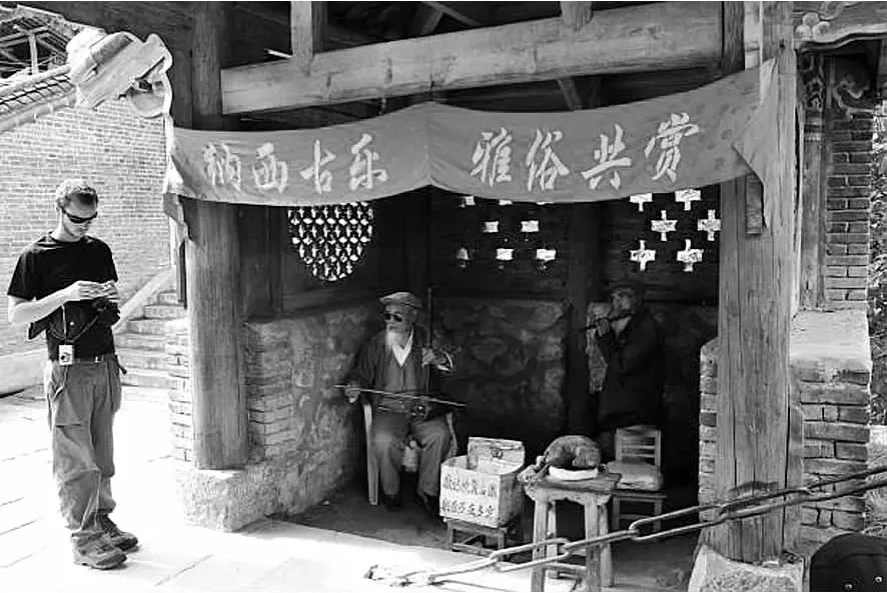

我們探訪了大理古城和旅游景點的幾個洞經(jīng)樂社(圖3),他們曲風(fēng)相對偏雅,多有名士做派,而且都有來頭。大理南雅音樂社的洞經(jīng)古樂樂師楊仁虎介紹:“明朝年間,大理名流李元陽(官做到朝廷御使),他喜歡洞經(jīng)音樂,就在1530年農(nóng)歷五月十三的關(guān)羽誕生日成立了洞經(jīng)古樂社,那時名叫‘葉榆社’(‘葉榆’,古時大理城名),李元陽任第一任會長。”②訪談:周凱模;被訪談人:洞經(jīng)古樂樂師楊仁虎;訪談時間:1998年8月22日,地點:云南大理古城洋人街“老木屋”。他們有意識地面向旅游市場,主動往定點表演方向靠,并把洞經(jīng)音樂也改稱“南詔古樂”。

圖3 大理三塔洞經(jīng)古樂社為來訪的客人談演洞經(jīng)音樂。云南大理2000年,鄧啟耀攝

圖4 周凱模訪談大理馬久邑村洞經(jīng)音樂先生。云南大理1999年,韓鐘恩攝

而鄉(xiāng)村的洞經(jīng),還保留土生俗性,存活于民俗中,是民間祭禮的一部分。大理白族普遍信仰佛教和鄉(xiāng)村保護神“本主”,在各種迎神儀式中,洞經(jīng)音樂均為必有的配祀形式。洱海西岸的馬久邑村,是個有近千戶人家的白族村。該村的本主廟稱“段公祠”,與十多里外的上陽溪村共祀大理國開國皇帝段思平的先祖、被封為“清平景帝”的段宗榜。“段公祠”正上方供奉段宗榜,兩旁除他的妻室子孫外,還有送子娘娘、財神爺?shù)取C磕贽r(nóng)歷五月初五端午節(jié),馬久邑村到上陽溪村迎接“本主”,祭祀一個月,六月初六再由上陽溪村接回去(圖5)。

圖5 邊走邊演奏洞經(jīng)音樂接本主的村民。云南大理1999年,周凱模攝

1999年端午節(jié)那天,馬久邑村的村民齊聚“段公祠”,舉行迎神儀式。洞經(jīng)樂隊的老人們,是整個儀式的主持。儀式在誦唱和樂聲中進行,然后由洞經(jīng)樂師們率領(lǐng)村民,到上陽溪村迎接本主“清平景帝”。那天全村老到八旬老人,小到五六歲孩童,約有2000多人參加。開路的是小男孩,清一色扛著令旗;然后是青壯年男子金瓜元斧朝天鐙隊,背敕印、印棒、蜈蚣旗隊(自行車隊)、鼓樂隊、對口詞(繞三靈)隊、少女霸王鞭隊、中年婦女花燈隊,鑼鼓、口哨統(tǒng)一步調(diào),伴奏樂隊緊隨其后。到上陽溪村口,用艾葉鋸木燒香火驅(qū)邪,舞獅、舞虎、舞猴,沿廟門外集市一路跳進上陽溪村本主廟堂。午餐后,本主廟左廳由密陀會和蓮池會的老齋奶們唱佛經(jīng),上陽溪村的洞經(jīng)樂隊演奏古樂。馬久邑村長老那榮昌、尹慶松磕拜“清平景帝”神牌,請出“清平景帝”神牌,置于神轎本主壇位上。上陽溪村給馬久邑村通帖,說明他們將于農(nóng)歷六月初五去接回本主“清平景帝”。當(dāng)年73歲的那榮昌爺爺說,以前接的本主是木刻的雕像,后來是畫像,現(xiàn)在可以用神牌或照片。老古輩是走路去接,邊走邊奏樂耍獅,現(xiàn)在坐車去,村里出動了幾十輛車。

馬久邑村接回本主,安頓妥當(dāng),從第二天起要在本主廟里談演洞經(jīng),祭祀本主。這天談演的是“文昌大洞仙經(jīng)”,分上、中、下三卷,按科儀程序,需要談演一天。包括《元始腔》《大洞經(jīng)》《玄蘊咒》《吉祥音》《孔子腔》《一江風(fēng)》《元皇贊》《花供養(yǎng)》《果供養(yǎng)》《鳳凰追月》《五音風(fēng)竹》《茶供養(yǎng)》《衣供養(yǎng)》《符供養(yǎng)》《金酒法燈供養(yǎng)》《財供養(yǎng)》《錦七言》《清和老人頌》《大慈悲》《蘇武牧羊》等曲子,并擊樂念誦《本主誥》《文昌誥》等誥文。廳堂正中,樂師們莊嚴(yán)肅穆地談演洞經(jīng)(圖6),廳堂兩側(cè)是清一色的白族中老年婦女搖鈴念誦佛經(jīng)。佛經(jīng)一律用白族音調(diào)唱念。他們各奏各的、各念各的,各自垂目低眉互不相干。然后是白族姑娘跳霸王鞭舞。樂隊演奏的時候,周文中先生靜立一邊,仔細聆聽。他對周凱模說:這是真的“古樂”,你看老人們都在音樂里(周先生很注意演奏是在音樂里還是在譜子里,他認(rèn)為這幾乎是鑒別傳統(tǒng)音樂真?zhèn)蔚囊环N觀察法。圖7)。①據(jù)1999年6月周文中、周凱模和筆者,以及2000年6月周凱模與曹本冶的調(diào)查資料。詳細儀式過程和音聲分析,由周凱模已在另文撰述。

圖6 馬久邑本主廟里迎祀本主的洞經(jīng)音樂談演(左二靠柱站立者為周文中)。云南大理1999年,鄧啟耀攝

圖7 洞經(jīng)音樂談演完后周文中與周凱模交談聽樂觀感。云南大理1999年,鄧啟耀攝

在田野考察中,我們看到,古樂和民俗已經(jīng)融合在一起了。但說起洞經(jīng)音樂的根源,大理古城“南詔樂社”和大理周邊白族村寨的古樂老人們卻一致指認(rèn):“大理的洞經(jīng)音樂,來自南詔國發(fā)祥地巍山。”

巍山是彝族回族自治縣,由于沒在旅游熱線上,洞經(jīng)音樂保持了較多的原生狀態(tài)。我們好幾年去都遇到多項民俗儀式,每個儀式都要請洞經(jīng)先生和齋奶們來誦經(jīng)、奏樂、祭獻、燒紙。而承擔(dān)這些儀式事務(wù)的,是一些由居家修行的正一派道士牽頭,識字或能演奏樂器的村夫市民參加,會誦經(jīng)、寫表、剪紙、折封、燒紙的齋奶配合,有事則聚,無事各自回家務(wù)農(nóng)打工的松散群體。他們各司其職,分工有序。道教神仙是他們祭壇的主角,佛教、儒家以及民間社神,也兼而容之。從我在巍山收集的民俗雕版木刻“馬子”的神靈系統(tǒng)看,那真是諸靈混雜。

2012年寒假,我在巍山巍寶山鄉(xiāng)洗澡堂村做田野考察時碰巧遇到一個葬禮。我按規(guī)矩交了禮金,獲允參加儀式。喪家院子里擠滿了人,除了來吊唁的,就是幫助置辦喪事的“請幫”親友。他們忙忙碌碌,有的擺桌子椅子,有的殺豬洗菜做飯,有的在角落折疊紙錢,準(zhǔn)備香燭祭品。而置辦壽衣、香燭、紙扎、元寶、紙馬、表文、麻紙,請仵工幫亡者擦身、穿衣,請“先生”或長老主持葬禮儀式,談演洞經(jīng),找人書寫訃告、挽幛,到刻碑店刻墓碑,聯(lián)系墳場,準(zhǔn)備墓地,采購食物,張羅喪宴等諸多事務(wù),也都由“請幫”親友分?jǐn)偭恕_@種幫忙幾乎是義務(wù)性質(zhì)的,事主只需在事情結(jié)束后象征性地給一個紅包作為答謝便可。當(dāng)然,從此事主便欠下了前來幫忙的親友的一份“人情債”,日后當(dāng)這些親友家中發(fā)生紅白事時,他們都有權(quán)利要求事主前往幫忙,這是事主義不容辭的。假如事主沒有任何正當(dāng)?shù)睦碛啥芙^履行這一義務(wù),他將很快被其親友疏遠,同時,民間輿論將普遍視之為違反承諾,忘恩負(fù)義,不近人情的小人——這種人通常是遭受大家白眼與鄙視的。以后他有事,也不會有人去幫。

“請幫”是一種普遍存在于民間的親友間互助關(guān)系。它的直接目的是解決民間復(fù)雜儀式人手不足的問題,保證傳統(tǒng)儀式的正常進行。請幫的維持與延續(xù)表面上是親友間的相互親近與信賴,實質(zhì)它是建立在一種非正式隱性契約的基礎(chǔ)之上,成員之間構(gòu)成相互依賴的關(guān)系鏈條,違反契約的后果,便是信任鏈條的斷裂,親友情的維系可能隨之出現(xiàn)危機。它與交換禮物的社會原理如出一轍,是建立在社會關(guān)系網(wǎng)之上的某種互惠形式。

院子里引人注目的是祭壇(靈棚)。祭壇前,有喪家請來為死者超度(當(dāng)?shù)匾妥褰凶鳌肮S”)“談洞經(jīng)”的八位“先生”,在院子中間設(shè)壇祭奠亡靈,敲鑼打鼓吹嗩吶拉二胡。他們不屬于“請幫”的親友系統(tǒng),人不能低于六人,所以是有報酬的,每場1000元。辛苦一晚,每人可分得100元左右。

我向本村民間道人張應(yīng)忠先生請教了“洞經(jīng)”的相關(guān)問題,他告訴我,明天出殯隊伍更壯大,更熱鬧。出殯時,他們還要隨隊演奏洞經(jīng)音樂。

夜深了,悼唁的人陸續(xù)離去,洞經(jīng)先生們還在循環(huán)往復(fù)地演奏救苦洞經(jīng)。沒有人聽,但談演不能停,因為那樂聲不是為人,而是為靈演奏的。院內(nèi)靈棚祭臺上的蠟燭,照亮跪在靈棚前孝子的臉。他執(zhí)魂幡,聽洞經(jīng)先生在樂聲中緩緩發(fā)出的指示,磕頭,再磕頭。洞經(jīng)樂隊要一直唱到夜里零點(圖8)。

圖8 院里設(shè)祭壇(靈棚)。為死者做“功齋”的“洞經(jīng)”樂隊演奏救苦洞經(jīng)。云南巍山巍寶山鄉(xiāng)洗澡堂村,2012年,鄧啟耀攝

在巍山,每有延生、賀壽、葬禮、薦亡、超度、建房謝土和年節(jié)祭會,都會請洞經(jīng)先生來主持儀式,談演洞經(jīng)。在民間生活現(xiàn)場,看演奏古樂的“先生們”如何拉著胡琴吹著嗩吶走街串巷,為老百姓的生老病死吹拉彈唱;如何算日子趕廟會,在世俗和神圣之間忙忙碌碌,是一種與在音樂廳或旅游景點欣賞音樂完全不同的感受。在這里,你“聽”到的不僅僅是音樂,還有鄉(xiāng)土文化的脈動,以及來自不可知處的靈性回響。在這里,洞經(jīng)音樂已經(jīng)成為溝通人—人關(guān)系、人—靈關(guān)系的媒介,成為鄉(xiāng)村生活世界不可缺少的部分。

通過田野考察和文獻查閱,發(fā)現(xiàn)洞經(jīng)音樂來自南詔的說法,可能是把云南以“南詔奉圣樂”赴唐演出與明清內(nèi)地洞經(jīng)音樂傳到云南有些弄混了。但從另外一個角度看,這一來一去的“弄混”,正是內(nèi)地漢文化與邊疆少數(shù)民族文化長期“混處”的一種反映。在某種意義上說,古樂舞的“正宗”源自哪里其實并不重要,重要的是多民族文化藝術(shù)交融的傳統(tǒng)是否存在,是否還活在傳習(xí)者的日常生活和精神世界之中。套用周文中先生的話:“這些生活現(xiàn)場的洞經(jīng)音樂樂師,是在表演里還是在民俗情境里,也是鑒別傳統(tǒng)音樂真?zhèn)蔚囊环N觀察法。”①1999年6月周文中先生和周凱模與筆者一起在大理考察洞經(jīng)音樂時的教誨。麗江、大理和巍山的古樂生存狀態(tài)未必相同,但它們都找到了自己扎根的土壤,找到了適合自己在現(xiàn)實生活中生存的特殊方式。在鄉(xiāng)村,“玩洞經(jīng)”的“玩”,可以是自娛自樂的休閑審美行為,也可以是有組織的,與歷史傳統(tǒng)、地方文化和民間信仰一脈相承的民俗現(xiàn)象。這個能夠讓農(nóng)夫工匠聚在一起的民間自組織團體,叫“洞經(jīng)會”或“圣諭壇”。

三、“圣諭壇”:笙歌齊奏與國家認(rèn)同

民間自組織團體“洞經(jīng)會”,為什么又有“圣諭壇”之稱呢?經(jīng)調(diào)查,方知道教“洞經(jīng)音樂”從漢地傳播到云南多民族地區(qū)的時候,融合了儒、釋傳統(tǒng)文化和各民族本土藝術(shù)的一些元素,已經(jīng)呈現(xiàn)了不完全一樣的形態(tài)。后來,在中央王朝“治邊”“化夷”的政治工程中,被賦予了新的功能。為了強化國家認(rèn)同,為圣上歌功頌德,以教化民眾,淳化風(fēng)俗,朝廷發(fā)起了宣講圣諭運動。地方官員、鄉(xiāng)紳、文人、百姓積極配合,吹、拉、彈、唱各顯神通,笙歌齊奏的頌圣成為欽定禮儀和規(guī)定動作。“洞經(jīng)會”于是轉(zhuǎn)型為笙歌頌圣和宣講圣諭、進行多民族地區(qū)鄉(xiāng)村建設(shè)的官方代言機構(gòu)“圣諭壇”。

國家社科基金項目“圣諭壇與云南少數(shù)民族國家認(rèn)同研究”的課題負(fù)責(zé)人杜新燕提出了一些值得追問的問題:“圣諭壇與云南鄉(xiāng)村治理以什么方式進行?”“官方的宣講圣諭制度如何演變?yōu)槊耖g信仰組織?”作為項目組成員,我自然要對這些問題有所回應(yīng)。

(一)頌圣的基層組織與結(jié)構(gòu)變異

明太祖朱元璋頒布“孝順父母、尊敬長上,和睦鄉(xiāng)里,教訓(xùn)子孫,各安生理,毋作非為”的《圣諭六言》,詔令全國宣講。清朝更把宣講圣諭當(dāng)成國策,把宣講圣諭和政績掛鉤,地方官員積極緊跟。各地按宣講圣諭的職位,設(shè)立配置有宣化、督講、設(shè)講、巡講、監(jiān)講“五職人員”的專職講師團。為了讓枯燥的圣諭圣訓(xùn)變成老百姓愿意接受的東西,士紳文人借用民間喜聞樂見的洞經(jīng)音樂等形式,把圣諭譜成歌,配上曲,編出好故事,甚至升格為善事和信仰,以便官員宣講,全民傳唱。

宣講圣諭作為官方倡導(dǎo)的一種教化制度,成為古代鄉(xiāng)村治理的一種方式。立壇的敬頌對象是“圣上”,宣講的內(nèi)容是“圣諭”,教化的核心是“忠孝”。象征歌舞升平的頌圣,于是形成制度,蔚為傳統(tǒng),甚至融入民俗。

不過因云南“天高皇帝遠”,“圣上”只是一個遙遠的傳說;圣諭的傳達,傳到云南往往慢了不止半拍。在哪怕已經(jīng)民俗化了的頌圣,在民眾里也有兩種情況:一種是在較為稀有的太平盛世中由衷的頌圣,一種是借重溫往昔圣賢之“圣”,來提示后來的執(zhí)政者應(yīng)該從“圣”如流。總之云南偏僻,難免有崴。民間跟風(fēng)不及,只好慢慢偷換了對象,把頻繁改朝換代的人“圣”偷換為恒久的神“圣”。正如杜新燕所說:“云南圣諭壇之所以能從宣講圣諭制度轉(zhuǎn)變成民間信仰組織,其關(guān)鍵點在于擴大了‘圣’的內(nèi)涵,將最初僅指皇帝為代表的官方之‘圣’擴大成神靈信仰的‘圣’,‘圣’的內(nèi)涵變化引起了活動內(nèi)容及方式的變化。”①杜新燕:《云南民間信仰組織圣諭壇的形成研究》,《宗教學(xué)研究》2020年第1期。

禮敬對象的改變,不僅導(dǎo)致活動內(nèi)容及方式的改變,也影響到活動主體和組織結(jié)構(gòu)的改變。“圣諭壇”從統(tǒng)一指揮統(tǒng)一行動的官方組織,變成松散隨機的民間組織。國家、地方、民間(包括鄉(xiāng)紳和百姓)彼此互動。其社會文化的分層和結(jié)構(gòu),都發(fā)生了質(zhì)變。

頌圣的關(guān)鍵詞是“頌”,“圣諭”是不允許批評的。缺乏糾錯和更新機制的社會,任你歌舞升平,必然走向衰敗。及至清末,帝國已經(jīng)腐朽,社會動蕩不寧。一班地方文人偏要硬充智囊,認(rèn)為需要背鍋的不是“英明”的圣上,而是老百姓:

黎民飽暖思欲,藐視朝廷王章,流為奸逆賊子,染成大劫。非上帝不仁,實斯民自取也。……是以金階保本同文武帝君,哀求玉帝消此難,挽之浩劫,下界臨鵉,遍收門徒弟子,設(shè)立壇場以醫(yī)將死之人心。②材料來源自圣諭壇經(jīng)書《三曹普世》上卷,黃正良提供,轉(zhuǎn)引自杜新燕《云南民間信仰組織圣諭壇的形成研究》,《宗教學(xué)研究》2020年第1期,第278頁。

迂腐文人也無什么救國良策,只有依例設(shè)壇表忠,只頌圣,不唱衰,試圖挽回人心。如此看問題,大清不亡,天理不容。結(jié)局誰都知道了,只不知道那些在末世表忠的遺老們,是在“禮崩樂壞”的哀嘆中以身殉“國”呢?還是與時俱進找關(guān)系繼續(xù)尋求忠君愛國的新渠道?

20世紀(jì)開始,皇帝沒了,頌圣失去存在依據(jù)。俗話說:“禮失而求諸野”。這在廟堂失去的“禮”,如何在民間之“野”存在?這跨時空的文脈,以什么方式延續(xù)下來?隨著頻繁的改朝換代,“圣”已不存,“圣頌”焉附?

(二)頌圣的功能轉(zhuǎn)換與當(dāng)代鄉(xiāng)村治理

誰都明白,要是只許頌圣不談民生,只念圣諭不講故事,恐怕沒多少聽眾,聽了也不入心。為了有人聽,地方文人千方百計尋找有地方特色、民眾喜聞樂見的形式,配樂講故事。不過話說回來,看看那時的“圣諭”,多少還接點地氣,講些孝親尊長、和睦安民的道理,和傳統(tǒng)道德、鄉(xiāng)規(guī)民約和民間故事也能搭界。有的地方,甚至將頌圣嵌入到民俗時令節(jié)祭中,令其成為節(jié)日的主導(dǎo)部分。

有意思的是,在云南這樣的地方,頌圣或誦圣這樣的官方講用運動,是怎樣悄然變成民用的“勸善書”乃至“迷信活動”?宣講圣諭的頌圣調(diào),什么時候變成給自家老爹的送葬調(diào)或謝土敬天的祭祀調(diào)?“圣諭壇”又怎么與時俱進變成“古樂社”?

究其根本,頌圣和敬神本質(zhì)都是同一類性質(zhì)的崇拜。因此,互相實現(xiàn)功能的轉(zhuǎn)換,本是最為順理成章的事。“談(洞經(jīng))之而誠,可以感上圣也,可以格蒼天也;談之而敬,可以增福壽也,可以消末劫也。”①材料來源:圣諭壇經(jīng)書《三曹普世》上卷,黃正良提供,轉(zhuǎn)引自杜新燕《云南民間信仰組織圣諭壇的形成研究》,《宗教學(xué)研究》2020年第1期,第277頁。尤其在生存困難的時候,民眾需要造神。中國歷史上屢屢得手的造神運動,即基于這一傳統(tǒng)。比如孔子被祀為文圣,主宰文運;關(guān)羽被奉為武圣,兼為財神。至于三皇五帝,更是早已神化。觀其形式,枯燥的宣講會,歷經(jīng)幾代地方文人的潤飾,最終演化為古樂表演。就這樣,官方的頌圣講用,經(jīng)過歲月打磨,悄然蛻變?yōu)樵僭斓拿耖g信仰,固化成鄉(xiāng)民自己的民俗。

時至今日,當(dāng)“洞經(jīng)會”作為非遺文化,也有了新的社會擔(dān)當(dāng),即希望傳統(tǒng)文化為時代所用。具體做法是讓其繼承古代宣講忠君愛國思想并與當(dāng)代鄉(xiāng)村文明建設(shè)結(jié)合起來,實現(xiàn)愛黨愛國的訴求。所以,他們把傳統(tǒng)的宣講圣諭、談演洞經(jīng)視為現(xiàn)代鄉(xiāng)村治理的一種方式。如云南省曲靖市會澤縣白霧村近幾年每月初一十五,要集中群眾到街中寬闊的地方舉行圣諭宣講,“參加宣講活動的人都身著長衫或馬褂,戴瓜皮小帽,設(shè)香案,供奉時鮮瓜果、茶、酒、香爐、焚三炷香,并安放談演洞經(jīng)音樂的樂器,由主講率隊前行到三圣宮迎接圣諭牌位。迎接時先三跪九叩,再捧牌出行。迎圣諭隊伍前面由手捧果盤及香燭的婦女走在前,主講等捧圣諭牌匾跟隨其后,最后是談演洞經(jīng)隊伍,邊走邊以‘武樂’開道。圣諭牌位來到村口財神殿外的香案前后,將之安置妥當(dāng),再對牌位行三跪九叩之禮,之后便開始宣講。宣講前喊禮生高聲強調(diào)‘男女東西不可混雜,代天宣化不準(zhǔn)喧嘩’,現(xiàn)場秩序安靜下來后,宣講生開始宣講。宣講時要求采用抑揚頓挫的語調(diào),遇到皇帝、天子等字眼要拱手作揖行禮。

現(xiàn)在的宣講內(nèi)容,除包括傳統(tǒng)的經(jīng)文勸善書還有新撰寫的宣講詞,其中黨和國家方針政策的宣講是一個重要內(nèi)容。這些新撰寫的宣講詞,是當(dāng)?shù)貫檫m應(yīng)新時代的要求而借圣諭宣講傳統(tǒng)形式宣傳黨和國家的政策。如:‘四中全會放光芒,法治先行民心向。國家治理現(xiàn)代化,長治久安國富強。暖風(fēng)勁吹散霧霾,碧濤怒涌蕩塵埃,法治之花正盛開,春華秋實果香來。嚴(yán)明法紀(jì)肅貪腐,懲奸除惡治亂象,公正司法民心盼,正義公平得彰顯。鐵腕整風(fēng)推改革,快刀反腐斬貪贓,正本清源促和諧,國泰民安美名揚。’”②引自杜新燕提供項目調(diào)研報告《圣諭壇與云南鄉(xiāng)村治理研究》第4章第4節(jié)。

于是,“圣諭壇”以新的宣講內(nèi)容結(jié)合洞經(jīng)古樂談演,為民眾的“國家認(rèn)同”訴求繼續(xù)履行其社會功能。

四、“時尚古樂”:時代共鳴與社會認(rèn)同

洞經(jīng)音樂在云南多民族地區(qū)流傳了幾百年,必然會在各式在地化、本土化過程中,經(jīng)歷一些時空之變,并在不同的歷史階段有不同的時代認(rèn)同。

洞經(jīng)音樂的空間走向,麗江、大理等地流行的說法是“麗江的(洞經(jīng)音樂)來自大理,大理的來自巍山”。這是洞經(jīng)音樂從南到北傳播的一條空間文脈。云南民族眾多,文化心理或意識形態(tài)與內(nèi)地頗有差異。但在中華民族共同體的整體結(jié)構(gòu)內(nèi),多民族文化融合互動卻是常態(tài)。巍山和大理,唐宋時期南詔國和大理國在此發(fā)祥,成為云南中古時代的政治經(jīng)濟文化重鎮(zhèn),與唐宋和吐蕃互動較多,曾有“南詔奉圣樂”赴唐演出。明清后大理等地作為朝廷關(guān)注的邊地中心城市,戍邊控邊“控蠻”成為確保國家安全的國策。除了邊防屯軍,以禮樂“化夷”,進行統(tǒng)一的國家認(rèn)同,也是邊政的措施之一。國家的強力在場,地方的緊跟照辦,頌圣之風(fēng)由此興盛。而麗江是由滇進藏的樞紐,儒文化與藏文化的交集之地,以儒釋道之樂強化中央王朝意識,亦是那個時代的需要。如果再順路前后追溯,這一帶有南北連接普洱、西藏的茶馬道和東(北)西連接成都、昆明和東南亞的幾條古道。邊務(wù)關(guān)涉國際關(guān)系、經(jīng)濟往來和文化交流,古道上的馬幫馱運著茶葉和絲綢,迎送了萬千來往于內(nèi)地的儒生,西域的尊者,屯墾的移民,培育了來自遠方的茶道、雅風(fēng)和異域風(fēng)情。由古道界定的人文地理,也就是洞經(jīng)音樂的空間文脈。洞經(jīng)音樂的流行區(qū)域,其實除了滇西和滇西北的巍山、大理、麗江,還有楚雄、祿豐、彌渡等,包括滇東北的會澤,滇中的昆明、通海,滇東南的蒙自、文山廣南等,它們都在古道上。這些古道位于漢、藏、東南亞等幾大文化板塊的結(jié)合部,多民族文化形態(tài)各異,是多民族社會、經(jīng)濟和文化交融互動的通聯(lián)網(wǎng)絡(luò)。

洞經(jīng)音樂的時間文脈,緣之于明,盛之于清,起之于道,融之于儒、釋、巫,共享于官、民、雅、俗,甚至通古達今、與時俱進。雖然洞經(jīng)音樂在不同地方不同民族不同階層中傳播時,均有不同程度的在地化、民族化變異和雅化、俗化的差異,但根還是來自明清時期的道教科儀音樂。它不屬于某個單一民族,和具有苯教色彩的東巴教關(guān)系不大,與唐代的“南詔奉圣樂”也有幾百年的時差,但這些時空差異很大的各民族傳統(tǒng)文化藝術(shù)樣式,卻會在想象中和事實上有所混融。所以,雖然學(xué)術(shù)界對其名實、作品原創(chuàng)作者等問題有所質(zhì)疑,①伍國棟:《“納西古樂”名實談——答〈人民音樂〉記者問》,《人民音樂》1999年第3期,第27—29頁。甚至引發(fā)官司,②黃東黎、劉海波:《法的界限——麗江“納西古樂”引發(fā)名譽侵權(quán)案的法律思考》,人民出版社,2006年版。卻不妨礙洞經(jīng)音樂被包裝為“納西古樂”“東巴古樂”“南詔古樂”等。它們不僅是現(xiàn)在各地“打造”地方名片、獲取時代認(rèn)同的一種推廣行為,也是一種具有歷史傳統(tǒng)的文化認(rèn)同和心理認(rèn)同。到了21世紀(jì),古董成為文化遺產(chǎn),“圣諭壇”“洞經(jīng)會”被允許合法存在,洞經(jīng)音樂更是成為民間熱衷、政府支持的文化展演行為,在旅游點和重要節(jié)慶出盡風(fēng)頭,在鄉(xiāng)村社會治理中發(fā)揮作用。

在麗江,納西東巴文化和洞經(jīng)音樂已經(jīng)成為大研古鎮(zhèn)的一部分,成為本地納西人和四方游客生活的一部分,成為變做“文化產(chǎn)業(yè)”大把賺錢的民族文化龍頭資源。幾乎全世界都知道邊城麗江保存著一種在城市里早已消失的古字和古樂。許多人不遠萬里跑來麗江,就為了在那些老宅院里,似是而非或似非而是地認(rèn)一些回到象形階段的圖畫文字,身心松弛地聽一曲白胡子老頭慢悠悠演奏的《水調(diào)歌頭》《山坡羊》和《太極》。當(dāng)那些長衫老者帶拖腔地長吟一聲“浪……淘……沙……”“八……卦……”“清……河……老人……”,然后閉目咿咿呀呀演奏古樂的時候,那些來自世界各地的游客,難免會產(chǎn)生一種穿越歷史、回歸鄉(xiāng)愁的感覺。

在麗江大研古鎮(zhèn)積善巷的古樂會里,我去聽過幾次“納西古樂”。這是每天晚上定點演出的旅游節(jié)目,20年前門票30元,幾百人的劇場坐得滿滿的。舞臺頂部敬奉著已經(jīng)去世的古樂傳承人遺像,舞臺中心端坐穿長衫馬褂的老人。節(jié)目以古樂演奏為主,另外加入了幾位女性歌手的民歌和老東巴跳的東巴舞。主持人善于現(xiàn)場發(fā)揮,如說《八卦》是唐玄宗親作,《浪淘沙》創(chuàng)調(diào)于呂洞賓之類;①據(jù)《香港文學(xué)》1995年1月號。轉(zhuǎn)引自伍國棟《“納西古樂”名實談——答〈人民音樂〉記者問》,《人民音樂》1999年第3期,第28—29頁。每場演出,他還要請出一位老先生,向觀眾展示古樂會中具有文物價值的樂器(圖9),比如一種叫“火不思” (或“渾不似”等,為突厥語音譯)的彈弦樂器,說是為北方游牧民族創(chuàng)制,元代隨蒙古大軍帶來的。

圖9 麗江大研古鎮(zhèn)古樂會的“納西古樂”定點演出時,老藝人展示老樂器。云南麗江1998年,鄧啟耀攝

麗江旅游點的成功,鼓勵了大理、巍山以及各地的洞經(jīng)音樂會。在巍山古鎮(zhèn)、大理古城和一些主要景點,都有個體的或群體的各式“古樂”表演(圖10);在一些賓館和酒樓,洞經(jīng)音樂也成為陪酒攬客的營銷手段。各地紛紛使出“創(chuàng)新”的各種招數(shù),讓洞經(jīng)音樂轉(zhuǎn)型為文化產(chǎn)業(yè)。旅游帶來不同民族不同國籍人員的大規(guī)模流動,通過古樂新聲的藝術(shù)表演,獲得了更大范圍的文化交流和社會認(rèn)同。

圖10 在旅游景點擺攤賣藝的老人。云南麗江2006年,鄧啟耀攝

當(dāng)然,古樂的時尚化是一柄雙刃劍。一方面,傳統(tǒng)民族文化的保護與經(jīng)濟發(fā)展的接軌,使洞經(jīng)音樂的傳承得到前所未有的發(fā)展機遇,即將斷裂的傳承鏈環(huán)得以續(xù)接,民間藝人能夠賴以為生;另一方面,作為一種非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的“物質(zhì)化”,使得洞經(jīng)音樂失去了原有的“精神性”特質(zhì)和原生態(tài)土壤,失去《中華人民共和國非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護法》強調(diào)的真實性、整體性和原生態(tài)傳承性。

結(jié) 語

來自漢族地區(qū)的洞經(jīng)音樂,在傳入不同地區(qū)和民族過程中,早已在地化地融合了當(dāng)?shù)孛褡宓哪承┪幕瘋鹘y(tǒng)和藝術(shù)形式。

從空間流變上看,在文化傳統(tǒng)方面,佛教、儒家思想的貫入,白族本主崇拜、彝族土主崇拜、納西族東巴教信仰等的雜糅;在藝術(shù)形式方面,唐代“南詔奉圣樂”,元代傳入的蒙古族彈撥樂器“火不思”,大理白族吹吹腔,麗江納西族東巴樂舞等,都產(chǎn)生不同程度的融匯和鳴。同樣的曲牌,在不同民族的表達中,也有不同韻味,正如大理白族洞經(jīng)音樂樂師楊仁虎先生所說:“我聽納西古樂,不像大理古樂。納西古樂有牧民風(fēng)味,大理白族古樂有不起那種風(fēng)味。大理白族洞經(jīng)到了麗江變成納西的洞經(jīng),一個地方傳到另一個地方,必然要變成那個地方的東西。”②訪談人:周凱模;被訪談人:洞經(jīng)古樂樂師楊仁虎;訪談時間:1998年8月22日;地點:云南大理洋人街“老木屋”。頑強的地緣性和民族性的身份認(rèn)同感,讓同源的洞經(jīng)音樂,在異地空間流傳時,也都打上了不同地域和民族的“身份”印記。李世武所說的多民族藝術(shù)交融的三大重要維度:“少數(shù)民族吸收漢族藝術(shù)、漢族吸收少數(shù)民族藝術(shù)、各少數(shù)民族藝術(shù)相互交融”,①李世武:《多民族藝術(shù)“三維交融”鑄牢中華民族共同體意識》,《廣西民族大學(xué)學(xué)報(哲學(xué)社會科學(xué)版)》2021年第4期,第156頁。在洞經(jīng)音樂上都有所體現(xiàn)。

作為一種時間藝術(shù),洞經(jīng)音樂既在樂曲本體的流動中,也在禮樂情境的流轉(zhuǎn)中。不同時代的脈搏均會介入音聲律動,并使其隨“流”轉(zhuǎn)型。洞經(jīng)音樂在大行于世的古典時期,首先是以宗教科儀和民俗祭禮為基礎(chǔ)的信仰認(rèn)同,使其音樂內(nèi)涵飽含宗教禮數(shù);其次是以傳誦圣諭和“化夷控蠻”為核心的國家認(rèn)同,使其古樂談演化為世俗宣講程式;而今作為“文化遺產(chǎn)”被發(fā)掘出來,很快在經(jīng)濟開發(fā)過程中成為“文化資產(chǎn)”,并迅速轉(zhuǎn)型為“文化產(chǎn)業(yè)”,這樣的洞經(jīng)旋律流動,已非古樂談演而成為時尚藝術(shù)表演。

再看以洞經(jīng)音樂為認(rèn)同媒介的各民族現(xiàn)實世界中,“認(rèn)同”存在多種層次:如麗江放下鋤頭拿起胡琴的和大爹及民間東巴文化研習(xí)所,吹拉彈唱不過是自娛自樂的“玩”或傳統(tǒng)的自我傳習(xí),以在鄉(xiāng)音和鳴中獲得身份與族性的認(rèn)同;又如大理為本主游神鳴鑼開道的洞經(jīng)會,以敬頌本土神靈或自家祖先的民俗認(rèn)同;再如會澤白霧村的每月初一十五,以圣諭和洞經(jīng)談演宣講黨和國家鄉(xiāng)村文明建設(shè)政策,以求國家認(rèn)同;還有把古樂做成一門現(xiàn)代生意的納西古樂南詔古樂會,成功地把“遺老”升格為“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人”,把古樂與時尚混搭,使之包裝成人文旅游的標(biāo)志性文創(chuàng)產(chǎn)品,因與禮俗互動、與時代共鳴交流規(guī)模大,而獲得了更廣泛的社會認(rèn)同。

漢地洞經(jīng)音樂,流傳到云南與多民族傳統(tǒng)共融而在地化為云南本土民俗音樂,是中國“多民族藝術(shù)交融”的一個實實在在的典型案例。