我國(guó)嶺南和華北名老中醫(yī)治療非酒精性脂肪性肝病處方規(guī)律的比較

林 彤 梁彩君 彭文雅 彭立生

(1 廣州中醫(yī)藥大學(xué)第四臨床醫(yī)學(xué)院,深圳,518033;2 深圳市中醫(yī)院,深圳,518033)

非酒精性脂肪性肝病(Nonalcoholic Fatty Liver Disease,NAFLD)指無(wú)明顯乙醇攝入和其他肝損傷因素所引起的,以脂質(zhì)在肝細(xì)胞中蓄積為特征的疾病[1]。隨著我國(guó)生活水平的提高,NAFLD已成為我國(guó)最普遍的肝病之一,總體發(fā)病率高達(dá)29.2%,預(yù)計(jì)NAFLD導(dǎo)致的終末期肝病及其死亡率將大幅提高,嚴(yán)重危害患者的生命健康[2]。然而,目前尚無(wú)正式批準(zhǔn)的針對(duì)NAFLD的藥物,中醫(yī)藥在防治NAFLD方面已顯示出明確的療效與優(yōu)勢(shì)[3-4]。

我國(guó)幅員遼闊,南北方氣候風(fēng)土差異大,地理環(huán)境影響著當(dāng)?shù)厝巳旱捏w質(zhì)和病變傾向,進(jìn)而影響當(dāng)?shù)氐挠盟幜?xí)慣。嶺南是我國(guó)南部五嶺以南地區(qū)的概稱,包括廣東、海南、廣西、中國(guó)香港、中國(guó)澳門以及越南北部[5]。因其獨(dú)特的地理、氣候和人文飲食習(xí)慣,嶺南醫(yī)家在長(zhǎng)期的醫(yī)療實(shí)踐中三因制宜,逐漸形成具有濃郁地方特色的嶺南醫(yī)學(xué)[6]。本研究選取我國(guó)嶺南地區(qū)和華北地區(qū)作為典型的南北方地域代表,基于文獻(xiàn)及醫(yī)案數(shù)據(jù)挖掘兩地名老中醫(yī)治療NAFLD的處方規(guī)律,總結(jié)共性,發(fā)現(xiàn)差異,將有助了解兩地治療NAFLD的用藥特色,為臨床提供指導(dǎo)。

1 資料與方法

1.1 資料來(lái)源 1)名老中醫(yī)的范圍限定為根據(jù)中華人民共和國(guó)人力資源和社會(huì)保障部、原衛(wèi)生部、國(guó)家中醫(yī)藥管理局自1990年以來(lái)先后公布批準(zhǔn)的國(guó)醫(yī)大師、國(guó)家級(jí)名老中醫(yī),以及1~6批“全國(guó)老中醫(yī)藥專家學(xué)術(shù)經(jīng)驗(yàn)繼承工作導(dǎo)師”。2)地域范圍限制如下:華北地區(qū)包括北京市、天津市、河北省、山西省及內(nèi)蒙古中部,嶺南地區(qū)包括廣東省、廣西壯族自治區(qū)及海南省,從上述所有名老中醫(yī)中篩選出工作單位處于相應(yīng)地區(qū)者。3)確定名老中醫(yī)名單后,在國(guó)家知識(shí)基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)據(jù)庫(kù)(China National Knowledge Infrastructure,CNKI)、中國(guó)醫(yī)學(xué)生物文獻(xiàn)數(shù)據(jù)庫(kù)(China Biology Medicine Database,CBM)、中國(guó)學(xué)術(shù)期刊數(shù)據(jù)庫(kù)(China Science Periodical Database,CSPD)及中文科技期刊數(shù)據(jù)庫(kù)(Chinese Citation Database,CCD)與讀秀電子圖書庫(kù)檢索各名老中醫(yī)治療NAFLD的文獻(xiàn);同時(shí),人工檢索《國(guó)醫(yī)大師驗(yàn)案良方(肝膽腎卷)》《國(guó)家級(jí)名老中醫(yī)-肝病驗(yàn)案良方》《中華名醫(yī)名方薪傳-肝膽病》與《首批國(guó)家級(jí)名老中醫(yī)效驗(yàn)秘方精選》等名老中醫(yī)相關(guān)的醫(yī)案書籍以及各醫(yī)家的論著,從中搜集所納入名老中醫(yī)的醫(yī)案。

1.2 檢索策略 結(jié)合各數(shù)據(jù)庫(kù)的檢索特點(diǎn),使用檢索式:(FT=“脂肪肝”or FT=“脂肪性肝”or FT=“肝癖”or FT=“肝痞”or FT=“肝濁”)and(SU=“醫(yī)家姓名”or AB=“醫(yī)家姓名”or AU=“醫(yī)家姓名”),其中“FT”表示“全文”,“SU”表示“主題”,“AB”表示“摘要”,“AU”表示“作者”,時(shí)間為建庫(kù)至2020年9月1日。

1.3 納入標(biāo)準(zhǔn) 1)名老中醫(yī)治療NAFLD的醫(yī)案、經(jīng)驗(yàn)分析或臨床對(duì)照研究;2)以NAFLD為首要診斷,且診斷及療效評(píng)價(jià)均參照國(guó)內(nèi)公認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn);3)以口服中藥治療,有完整藥物組成,處方劑型不限;4)經(jīng)治后NAFLD相關(guān)癥狀或指標(biāo)有一定改善,或中藥觀察組較對(duì)照組有顯著療效;5)納入首診處方,重復(fù)處方僅取其一。

1.4 排除標(biāo)準(zhǔn) 1)處方組成不全;2)診斷不明確、誤診、誤治的醫(yī)案;3)以其他疾病為主要診斷,NAFLD為次要診斷;4)綜述或?qū)嶒?yàn)研究的文獻(xiàn);5)非口服中藥,或結(jié)合其他療法;6)隨證加減藥物不錄入。

1.5 數(shù)據(jù)的規(guī)范與數(shù)據(jù)庫(kù)的建立 用Excel提取醫(yī)案及處方信息,參照2015年版《中華人民共和國(guó)藥典》及《中藥學(xué)》(第九版)對(duì)中藥名稱、類別、性味及歸經(jīng)進(jìn)行規(guī)范化[6]。醫(yī)案搜集及整理均由2名研究者獨(dú)立完成,相互核對(duì)至數(shù)據(jù)一致。

1.6 數(shù)據(jù)分析 采用SPSS 21.0統(tǒng)計(jì)軟件進(jìn)行頻數(shù)分析及χ2檢驗(yàn),以P<0.05為差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。用SPSS Clementine 12軟件進(jìn)行Apriori關(guān)聯(lián)規(guī)則分析,設(shè)置支持度>35%,置信度>85%,最大前項(xiàng)為5。

2 結(jié)果

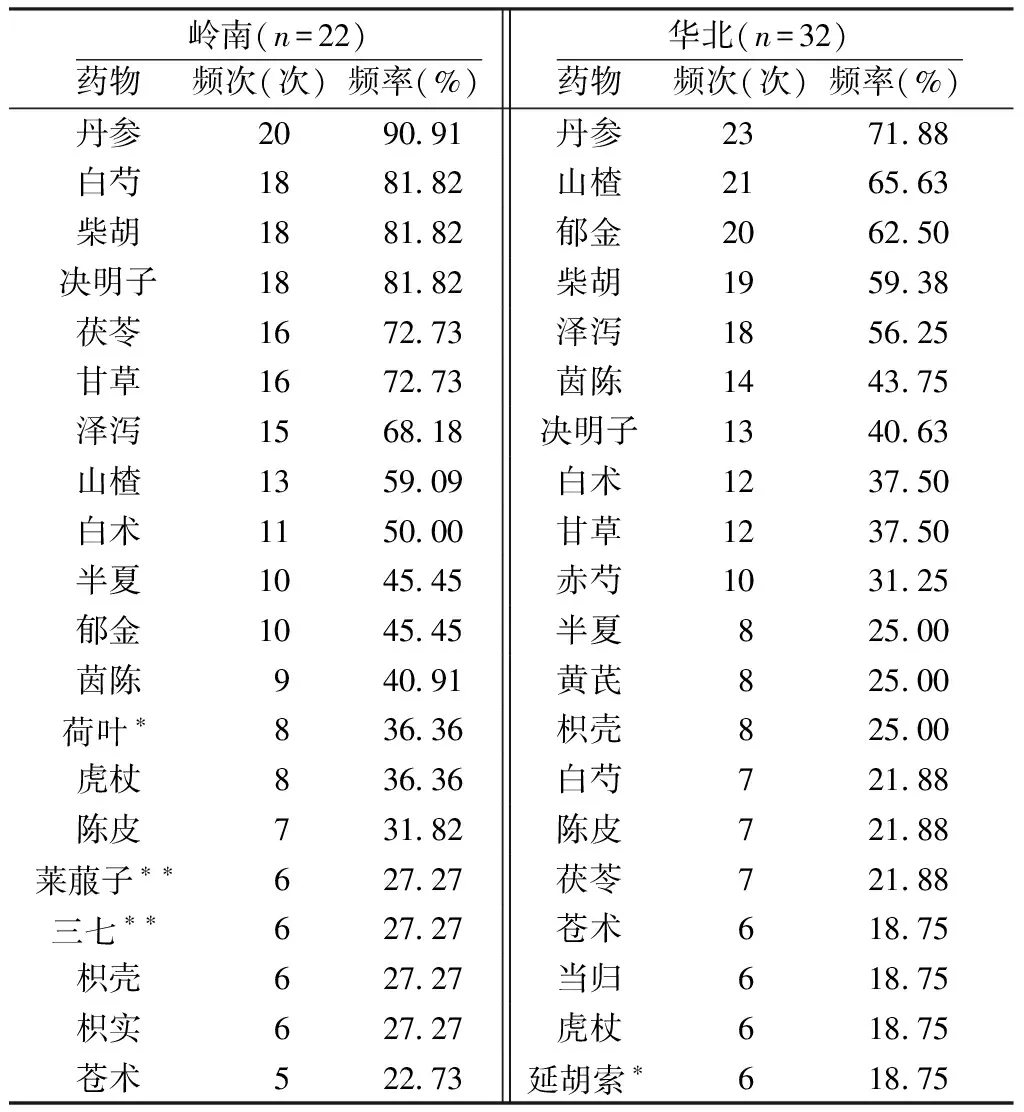

2.1 藥物頻次統(tǒng)計(jì) 按照篩選標(biāo)準(zhǔn),本研究納入嶺南地區(qū)名中醫(yī)處方22首,中藥68味,共計(jì)319藥次;華北地區(qū)名中醫(yī)處方32首,中藥118味,共計(jì)393藥次。表1列出兩地區(qū)使用頻次排前20名的高頻藥物。可以發(fā)現(xiàn),兩地區(qū)有16味相同的高頻藥物,最高使用頻率的藥物同是丹參,其他藥物頻次排名有差別。不同的4味高頻藥物在于嶺南更多用荷葉、萊菔子、三七與枳實(shí),前3味藥物兩地應(yīng)用比較,差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05);而華北地區(qū)則更多用赤芍、黃芪、當(dāng)歸與延胡索,延胡索兩地應(yīng)用比較,差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)。

表1 嶺南、華北地區(qū)名老中醫(yī)治療NAFLD的高頻藥物

2.2 高頻藥物間的差異 結(jié)果顯示,嶺南地區(qū)使用白芍、決明子、茯苓及甘草的頻次更高,與華北地區(qū)比較,差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)。見表2。

表2 華北、嶺南地區(qū)名老中醫(yī)治療NAFLD藥物頻次

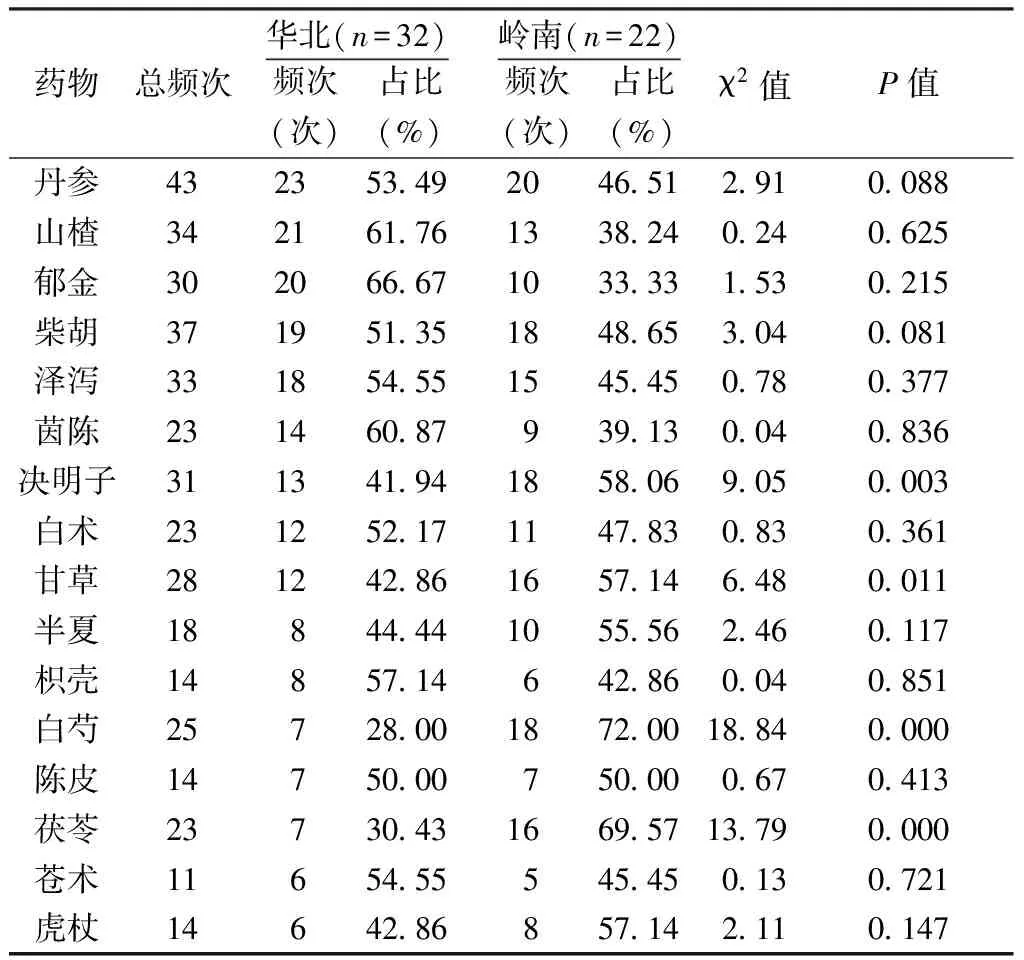

2.3 藥物類別分析 對(duì)于嶺南地區(qū),68味中藥按功效可分為13類,以某類藥物的頻次占總藥物數(shù)的比例排名,排前6位的依次為補(bǔ)益藥、利水滲濕藥、活血化瘀藥、清熱藥、理氣藥和消食藥,累計(jì)占比83%。見圖1A。對(duì)于華北地區(qū),118味中藥按功效分為15類,排前6位的依次為活血化瘀藥、補(bǔ)益藥、利水滲濕藥、清熱藥、理氣藥和消食藥,累計(jì)占比81%。見圖1B。兩地各類藥物分布比較差異無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05)。

圖1 嶺南、華北地區(qū)名老中醫(yī)治療NAFLD的中藥類別分析

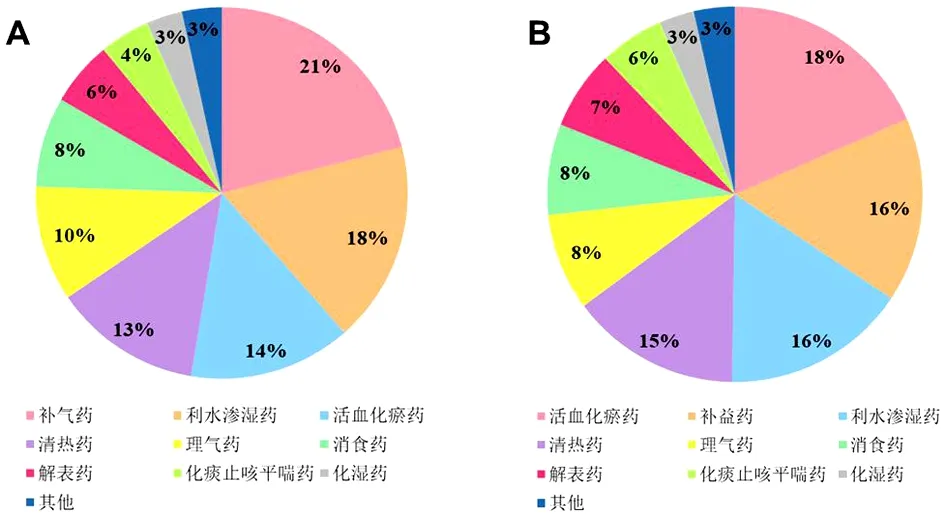

2.4 性味歸經(jīng)分析 兩地用藥均有寒、溫、平、涼4類,嶺南地區(qū)使用溫性藥比例最高,占所有藥味36.76%,其次為平性藥物;華北地區(qū)使用寒性藥比例最高,占所有藥味38.98%,兩地比較差異無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05)。藥味有7種,兩地均以苦、甘、辛味為主,苦味及辛味藥使用比例接近,嶺南地區(qū)用甘味藥的比例較華北地區(qū)稍高,但差異無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05)。藥物均涉及12條歸經(jīng),兩地均以歸肝、脾、胃經(jīng)的藥物為主,嶺南地區(qū)使用歸脾經(jīng)藥物顯著多于華北地區(qū)(P<0.05),華北地區(qū)則是使用歸肝經(jīng)藥物稍多。見圖2。

圖2 嶺南、華北地區(qū)名老中醫(yī)治療NAFLD的中藥性味歸經(jīng)分析

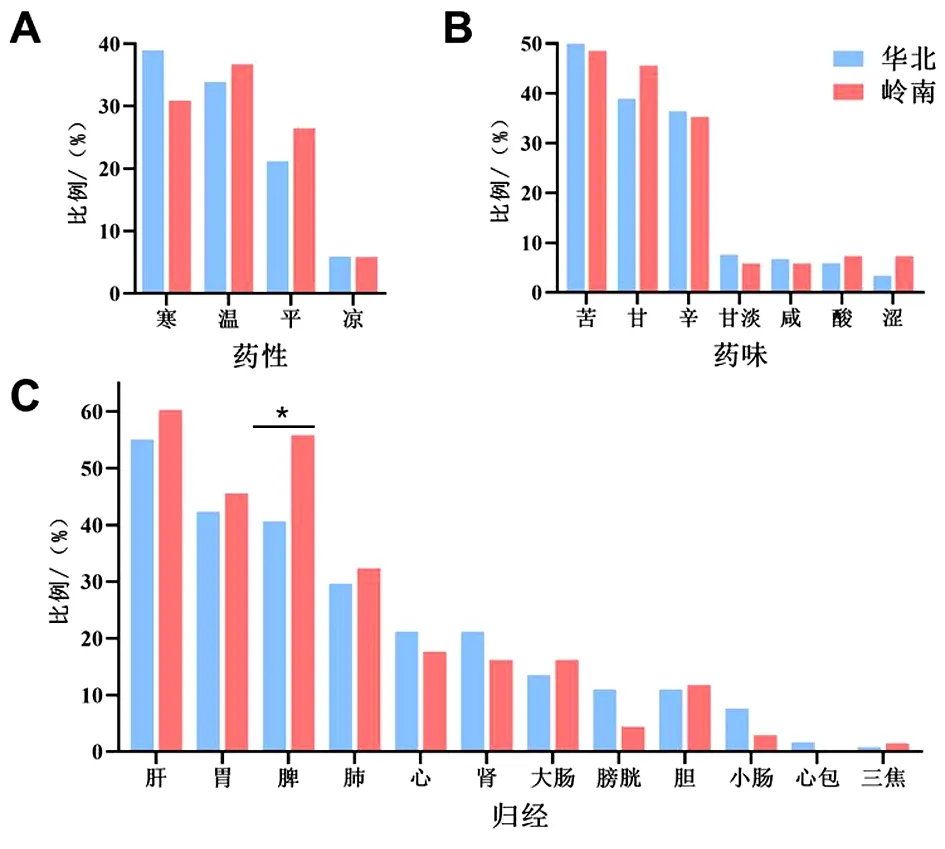

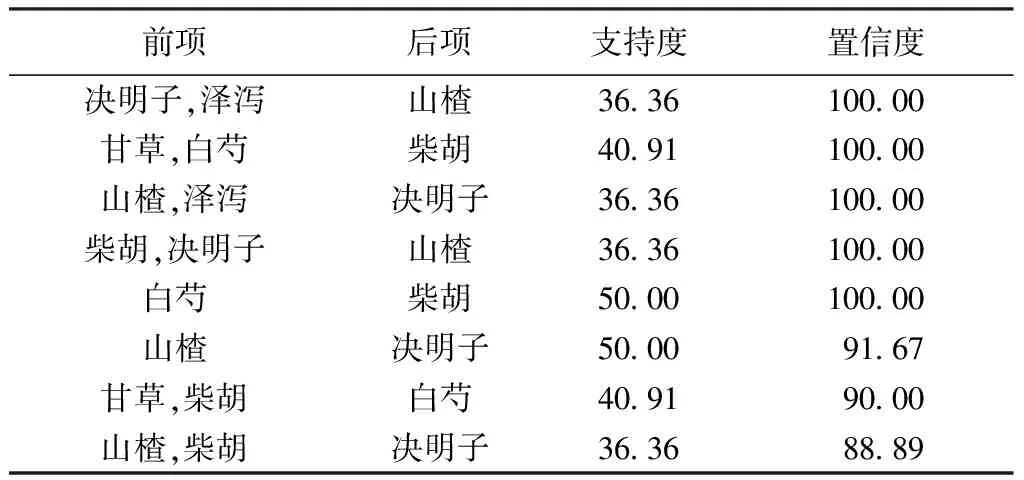

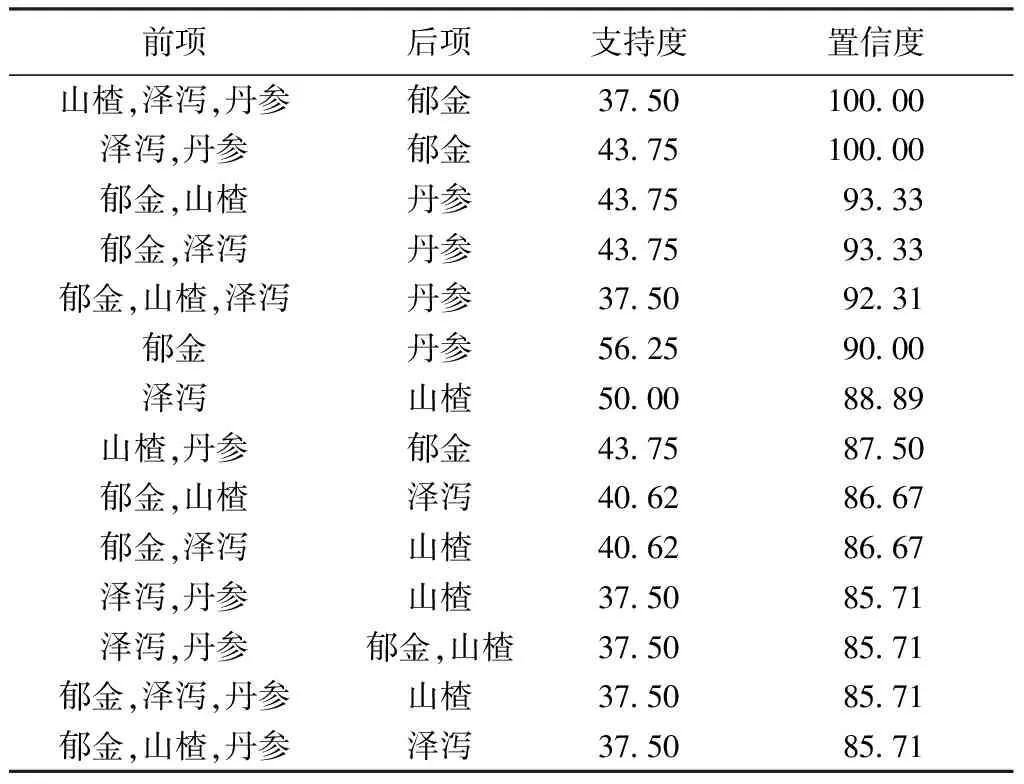

2.5 關(guān)聯(lián)規(guī)則分析 對(duì)兩地所有處方分別進(jìn)行關(guān)聯(lián)規(guī)則分析,按照先前設(shè)立的標(biāo)準(zhǔn),嶺南地區(qū)獲得8條關(guān)聯(lián)規(guī)則(表3),華北地區(qū)獲得14條關(guān)聯(lián)規(guī)則(表4)。支持度指前項(xiàng)占所有事件的頻率,置信度指在前項(xiàng)的基礎(chǔ)上出現(xiàn)后項(xiàng)的概率。嶺南地區(qū)支持度和置信度均最高的關(guān)聯(lián)規(guī)則是:白芍→柴胡;華北地區(qū)支持度最高的關(guān)聯(lián)是:郁金→丹參,置信度最高的關(guān)聯(lián)是:澤瀉,丹參→郁金。

表3 嶺南地區(qū)名老中醫(yī)用藥關(guān)聯(lián)規(guī)則(%)

表4 華北地區(qū)名老中醫(yī)用藥關(guān)聯(lián)規(guī)則(%)

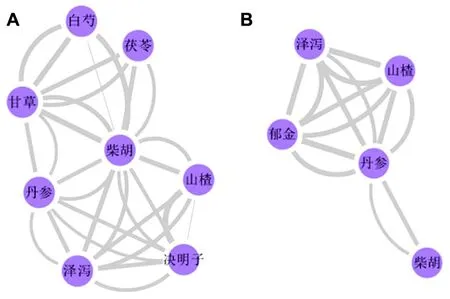

關(guān)聯(lián)規(guī)則網(wǎng)絡(luò)能夠直觀地展示藥物間的關(guān)聯(lián),連線越粗,關(guān)系越強(qiáng),常配伍使用的藥物即是核心用藥組合。嶺南地區(qū)的核心用藥組合是白芍、茯苓、柴胡、山楂、決明子、澤瀉、丹參和郁金;華北地區(qū)的核心用藥組合是澤瀉、山楂、郁金、丹參和柴胡。見圖3。

圖3 嶺南、華北地區(qū)名老中醫(yī)治療NAFLD的用藥關(guān)聯(lián)規(guī)則網(wǎng)絡(luò)

3 討論

3.1 兩地治療NAFLD使用藥物的共同規(guī)律 NAFLD是城市化以來(lái)方開始普遍發(fā)生的疾病,眾醫(yī)者在臨床實(shí)踐過(guò)程中不斷總結(jié)完善其病因病機(jī),嶺南和華北兩地用藥規(guī)律的共同之處在一定程度上反映了NAFLD相對(duì)固定的病機(jī)。本研究發(fā)現(xiàn)兩地治療NAFLD所用藥物在性味歸經(jīng)和類別方面無(wú)明顯差異,均為寒溫并用,以苦、甘、辛味藥為主,以肝、脾、胃經(jīng)為主要?dú)w經(jīng)。苦、甘、辛味藥分別能清熱燥濕、補(bǔ)益正氣、行氣活血;同時(shí),藥物類別以補(bǔ)益藥、利水滲濕藥、活血化瘀藥、清熱藥、理氣藥和消食藥為主,體現(xiàn)出健脾祛濕、活血理氣消滯的根本治則。以方測(cè)證,可知兩地名老中醫(yī)對(duì)NAFLD的基本病機(jī)達(dá)成一致,即本虛標(biāo)實(shí),以脾虛為本,濕熱、血瘀、氣滯、食滯互結(jié)于肝為標(biāo),這也與我國(guó)專家共識(shí)統(tǒng)一[7]。

藥物之間的關(guān)聯(lián)規(guī)則呈現(xiàn)著核心的藥物配伍方式。嶺南地區(qū)的核心藥物配伍為白芍、茯苓、柴胡、山楂、決明子、澤瀉、丹參和郁金,這與以往的研究結(jié)果大體相同[8];華北地區(qū)的核心藥物配伍為澤瀉、山楂、郁金、丹參和柴胡,因此,澤瀉、山楂、郁金、丹參和柴胡是兩地共同的核心用藥。澤瀉清熱滲濕,丹參活血化瘀,柴胡、郁金疏肝行氣活血,山楂消食活血,對(duì)應(yīng)著濕熱、血瘀、氣滯、食滯的病機(jī),并且,兩地使用最多的藥物均為丹參,可見兩地名老中醫(yī)均看重NAFLD中瘀血的病理要素。現(xiàn)代藥理研究證明以上藥物均有降脂作用,丹參能抑制NAFLD小鼠的肝內(nèi)炎癥、脂肪積聚和纖維化程度,防止NAFLD進(jìn)展,其機(jī)制可能與減輕氧化應(yīng)激、降低腫瘤壞死因子-α等相關(guān)[9-10]。澤瀉的乙醇提取物可通過(guò)下調(diào)過(guò)氧化物酶體增殖物激活受體γ(Peroxisome Proliferator-activated Receptor,PPARγ),顯著抑制小鼠骨髓基質(zhì)細(xì)胞中的脂肪形成[11]。山楂提取物能顯著增加肝臟中抗氧化酶、脂代謝酶和脂肪酸氧化酶的活性,從而抑制高脂飲食小鼠肝內(nèi)三酰甘油的合成[12-13]。郁金與甘草的復(fù)方能減輕大鼠脂質(zhì)代謝紊亂,改善肝內(nèi)脂肪變性和血清肝功能指標(biāo)[14]。柴胡可增加脂肪酸氧化作用,抑制高脂飼料喂養(yǎng)的大鼠增重,并減輕肝內(nèi)脂肪積聚[15]。由此可見,兩地名老中醫(yī)在辨證的基礎(chǔ)上還結(jié)合現(xiàn)代藥理研究的成果,該核心藥物搭配一定程度上可視為治療NAFLD的固定“驗(yàn)方”。

3.2 兩地區(qū)用藥特色對(duì)比 首先,就藥物性味歸經(jīng)而言,嶺南地區(qū)用溫、平性和甘味藥比例較高,使用歸脾經(jīng)藥物顯著多于華北地區(qū),而華北地區(qū)用寒性和歸肝經(jīng)藥比例稍高。嶺南氣候炎熱,人們腠理較疏松,陽(yáng)氣外泄易生內(nèi)寒;華北氣候寒冷,人們腠理致密,外閉易生內(nèi)熱。因此,嶺南地區(qū)多用溫藥以溫其內(nèi)寒,華北地區(qū)多用寒藥以涼其內(nèi)熱,正如《素問(wèn)·五常政大論》中所說(shuō)的“西北之氣,散而寒之,東南之氣,收而溫之”“氣寒氣涼,治以寒涼”“氣溫氣熱,治以溫?zé)帷保畏毰c地區(qū)的氣候相適應(yīng),才能平調(diào)患者身體狀態(tài)。

嶺南氣候潮濕,當(dāng)?shù)厝嗣裼惺成~蝦、生冷蔬果和飲用涼茶等習(xí)慣,長(zhǎng)此以往損傷脾胃陽(yáng)氣,脾胃失健,濕邪內(nèi)生,外濕與內(nèi)濕膠結(jié),易釀成脾虛痰濕的體質(zhì)[16]。相較之下,華北氣候干燥,當(dāng)?shù)厝硕嗍秤门Q蛉狻嬀埔杂倚愿褫^彪悍,肝火易旺,形成肝熱內(nèi)蘊(yùn)的體質(zhì)。因此,嶺南醫(yī)家用歸脾經(jīng)藥物更多,重視健脾祛濕;而華北醫(yī)家用入肝經(jīng)藥更多,重視疏肝清肝。從具體用藥上看,華北地區(qū)多用白術(shù)和黃芪健脾,而嶺南地區(qū)多用白術(shù)、茯苓和甘草來(lái)健脾祛濕,少用黃芪,考慮與黃芪性質(zhì)溫燥易助火熱有關(guān)。并且,嶺南地區(qū)還喜加決明子、荷葉等協(xié)助清熱化濕通便,總體藥力較平和。華北地區(qū)用延胡索顯著多于嶺南地區(qū),延胡索行氣活血止痛,配合赤芍、當(dāng)歸補(bǔ)血活血,這3味藥均入肝經(jīng),可見華北地區(qū)醫(yī)家更側(cè)重疏肝行氣化瘀和滋養(yǎng)肝血。

相較于華北地區(qū),嶺南地區(qū)還多用三七、白芍及甘草以益氣斂陰固表、柔肝止痛。當(dāng)?shù)匮谉幔藗兂龊苟啵弥臍鈧幮纬蓺怅巸商摰捏w質(zhì),故當(dāng)?shù)蒯t(yī)家也注意益氣養(yǎng)陰。NAFLD患者多肥胖,肥人多痰,痰濁易與濕熱交互為患,阻礙氣機(jī),接著導(dǎo)致“氣不化濕”的惡性循環(huán),故嶺南醫(yī)家在治濕的同時(shí)常配合使用芳香溫化的理氣藥,如萊菔子和枳實(shí),以下氣化積祛痰散痞[17]。

4 小結(jié)

本研究選取我國(guó)典型南北方地區(qū)代表,挖掘分析兩地名老中醫(yī)治療NAFLD的處方規(guī)律,發(fā)現(xiàn)兩地對(duì)NAFLD的病機(jī)形成共識(shí),即本虛標(biāo)實(shí),共同的核心藥物配伍是澤瀉、山楂、郁金、丹參和柴胡。除此之外,兩地名老中醫(yī)在處方時(shí)注意結(jié)合當(dāng)?shù)鼐用耋w質(zhì)特點(diǎn),嶺南醫(yī)家更重視健脾祛濕、益氣養(yǎng)陰及理氣化痰,用藥較平和,而華北地區(qū)醫(yī)家更側(cè)重疏肝行氣化瘀和養(yǎng)肝清熱。