自血穴位注射聯合消風散穴位貼敷治療風熱犯表型慢性蕁麻疹的效果

陳碧芳 吳際生

慢性蕁麻疹是皮膚科的常見病之一,發病率呈現逐年上升的趨勢,男女老少均可發生,雖不局限于某一年齡段,但大體上多見于20~40歲人群[1-2]。主要表現為不同程度的瘙癢感、反復發作的紅斑、風團及伴或不伴有血管神經性水腫,病情遷延,纏綿難愈,嚴重影響患者的生理、心理健康,降低個人生活品質。該病病因不明,發病機制尚未清晰明了,西醫治療多以抗組胺藥物為主,嚴重者可配合糖皮質激素、免疫抑制劑、抗凝劑等治療,但此類藥物治療多是針對本病病理過程,無法從源頭上解決問題,病情反復發作,藥物長期運用,副作用接踵而至,給患者帶來新一輪沉重打擊[3]。中醫治療本病歷史悠久,治療手段多樣,自血穴位注射逐漸被現代學者們運用于本病的治療,消風散更是古今醫家們治療該病的首選方劑之一。本課題旨在探索自血穴位注射聯合消風散穴位貼敷治療風熱犯表型慢性蕁麻疹的臨床效果。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2019年9月-2021年6月寧德市中醫院皮膚科及針灸科門診70例風熱犯表型慢性蕁麻疹患者。納入標準:符合2014年文獻[4]中國蕁麻疹診療指南中有關慢性蕁麻疹的診斷標準及2012年文獻[5]《中醫病證診斷療效標準》中有關風熱犯表型的中醫癥候診斷標準;年齡18~60歲;入組前24 h曾發作過;近期未服用抗過敏藥物或免疫抑制劑等。排除標準:嚴重暈血、暈針;藥物過敏、貼敷過敏;嚴重內科疾病、自身免疫性疾病等;近期服用糖皮質激素;妊娠、哺乳期女性。按隨機對照表隨機將其分為綜合組和西藥組,各35例。綜合組男16例,女19例;平均年齡(34.18±10.43)歲;平均病程(16.18±7.82)個月。西藥組男17例,女18例;平均年齡(35.43±9.82)歲;平均病程(16.83±8.34)個月。兩組年齡、性別、病程比較,差異均無統計學意義(P>0.05),有可比性。患者同時自愿、簽署知情同意書并能配合完成試驗全過程,且經醫院倫理委員會批準。

1.2 方法

綜合組:自血穴位注射聯合消風散穴位貼敷。自血穴位注射選取定喘、曲池、足三里三穴,患者取端坐位,常規肘部皮膚消毒后用一次性5 ml注射器抽肘靜脈血3 ml,立即注射至已消毒好的一側定喘、曲池、足三里穴,每穴1 ml,操作完成后棉簽按壓止血,穴位雙側交替使用,每3天1次,共治療14次,總療程6周。消風散穴位貼敷,取穴神闕,消風散由當歸 9 g,生地 9 g,胡麻仁 9 g,防風9 g,荊芥 9 g,蟬蛻 9 g,牛蒡子 9 g,蒼術 9 g,苦參 9 g,木通 6 g,石膏 9 g,知母 9 g,甘草 6 g 組成,把上述藥物研成極細末,臨用時取少許加入蜂蜜調成糊狀貼敷于常規消毒后的神闕穴,貼敷時間6 h,每3天1次,共治療14次,總療程6周。西藥組給予依巴斯汀片(開思亭,西班牙艾美羅醫用藥物工業有限公司,批準文號:注冊證號H20140855,規格:10 mg/片)口服,1片/d,共6周。

1.3 觀察指標及評價標準

(1)蕁麻疹癥狀:采用蕁麻疹癥狀評分表,0~3級評分法對兩組治療前后主客觀癥狀體征進行評估,見表1[6]。(2)臨床療效:比較兩組臨床療效,參考文獻[7]《中藥新藥臨床研究指導原則》計算癥狀積分下降指數(SSRI),SSRI=(治療前積分-治療后積分)/治療前積分×100%,治療前后蕁麻疹癥狀評分代表慢性蕁麻疹患者治療前后積分。療效等級分為痊愈、顯效、有效和無效,痊愈:SSRI≥90%; 顯 效:60%≤SSRI<90%; 有 效:20%≤SSRI<60%;無效:SSRI<20%;總有效率=(痊愈+顯效+有效)/總例數×100%。愈顯率=(痊愈+顯效)/總例數×100%。(3)復發情況:治療后對顯效和痊愈患者跟蹤隨訪3個月,再次對患者進行蕁麻疹癥狀評分,計算患者的SSRI,若出現SSRI<60%,則視為復發,記錄復發例數,計算復發率,復發率=復發/(痊愈+顯效)×100%。

1.4 統計學處理

本研究數據采用SPSS 19.0統計學軟件進行分析和處理,符合正態分布的計量資料以(±s)表示,兩組內比較采用配對樣本t檢驗,兩組間比較采用獨立樣本t檢驗;不符合正態分布的計量資料M(P25,P75)表示,兩組內比較采用配對樣本秩和檢驗,兩組間比較用兩獨立樣本秩和檢驗。計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗,等級資料比較采取秩和檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

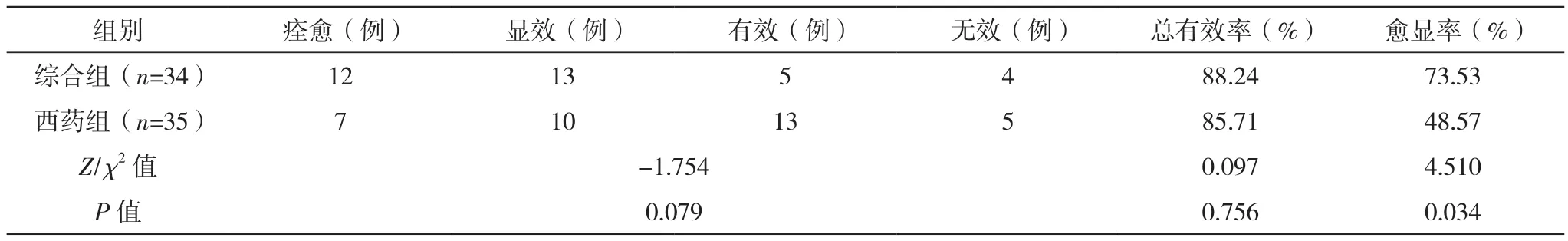

2.1 兩組臨床療效比較

治療期間,綜合組1例女性患者由于貼敷部位過敏而脫落,故而總共收集69例病例,綜合組34例,西藥組35例。兩組總有效率比較差異無統計學意義(P>0.05),但綜合組愈顯率(73.53%)高于西藥組(48.57%)(P<0.05),見表2。

表2 兩組臨床療效比較

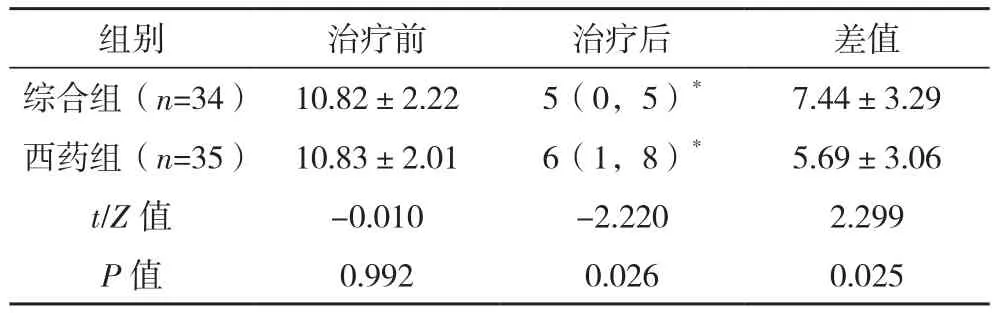

2.2 兩組蕁麻疹癥狀評分比較

治療前兩組蕁麻疹癥狀評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后,兩組蕁麻疹癥狀評分均較治療前下降(P<0.05),綜合組蕁麻疹癥狀評分低于西藥組,治療前后差值高于西藥組(P<0.05),見表 3。

表3 兩組蕁麻疹癥狀評分比較[分,(±s)]

表3 兩組蕁麻疹癥狀評分比較[分,(±s)]

*與本組治療前比較,P<0.05。

組別 治療前 治療后 差值綜合組(n=34) 10.82±2.22 5(0,5)* 7.44±3.29西藥組(n=35) 10.83±2.01 6(1,8)* 5.69±3.06 t/Z值 -0.010 -2.220 2.299 P值 0.992 0.026 0.025

2.3 兩組復發情況比較

治療后隨訪3個月,綜合組痊愈和顯效患者25例,復發4例,復發率為16.00%;西藥組痊愈和顯效患者17例,復發9例,復發率為52.94%,綜合組復發率低于西藥組(χ2=4.848,P=0.028)。

3 討論

慢性蕁麻疹是皮膚科的常見病、多發病,由于其病因復雜,病理機制尚不明確,臨床治療難度比較大。依巴斯汀是抗組胺藥物,能抑制肥大細胞脫顆粒釋放組胺和炎癥介質,減少風團,減輕瘙癢,是治療慢性蕁麻疹的常用藥之一。中醫認為慢性蕁麻疹屬于癮疹,風熱犯表型癮疹發生的內在基礎是先天稟賦不足、氣血虛弱,復感風熱之邪,邪氣客表,營衛失調,肌膚失養而形成。自血穴位注射現代常用于治療慢性蕁麻疹,消風散更是古今醫家們治療該病的首選方劑之一。故而本課題采用自血穴位注射聯合消風散穴位貼敷來治療風熱犯表型慢性蕁麻疹。而本研究結果顯示,兩組治療后蕁麻疹癥狀評分均較治療前降低(P<0.05),表明自血穴位注射聯合消風散穴位貼敷、依巴斯汀均能改善慢性蕁麻疹患者癥狀體征。治療后,綜合組蕁麻疹癥狀評分低于對照組,治療前后差值高于對照組(P<0.05),表明自血穴位注射聯合消風散穴位貼敷能進一步減輕患者的瘙癢和改善風團。兩組總有效率比較差異無統計學意義(P>0.05),但綜合組愈顯率高于西藥組(P<0.05),提示自血穴位注射聯合消風散穴位貼敷能更好地提高臨床療效。治療后隨訪3個月,綜合組痊愈和顯效患者復發率低于西藥組(P<0.05),提示自血穴位注射聯合消風散穴位貼敷能更好地降低復發率。

自血穴位注射由靳瑞教授在20世紀50年代首創,是探究治療皮膚科疑難病的一大創舉,目前在臨床上已被廣泛運用于慢性蕁麻疹的治療,融合針刺、放血、穴位注射等療法,屬于綜合性治療手段。一方面,自血含有微量元素、酶類、激素、抗體等,通過特定穴位注射進入體內,激活靶細胞吞噬作用,減少酰膽堿、組胺等活性物質釋放,降低毛細血管通透性,從而達到風團減少和瘙癢改善的目的,通過調整人體的非特異性免疫反應,增強機體免疫力,減少復發率,達到標本兼治[8-10]。另一方面,自血通過穴位注入體內消耗血清IgE,使血清IgE減少或恢復正常水平,還可防御外來抗原的干擾,讓機體獲得脫敏狀態,提高免疫功能,促使身體恢復健康[11]。李彩彩等[12]通過Meta分析得出結論,認為自血穴位注射與其他常規治療手段相比較而言療效更突出、復發率更低且安全指數高。本課題以自血注射于定喘、曲池和足三里三穴。癮疹屬于皮膚病,是外風從皮毛而入,邪郁肌表,肌膚失養所致,而“肺主一身皮毛”,定喘為經外奇穴,能宣肺固表祛風,為治療肺系疾病的要穴,可從肺著手診治癮疹[13]。曲池出自《靈樞·本輸》,能解表清熱,祛風止癢,《靈樞》有云“病在陽之陽者,刺陽之合”,又由于“大腸與肺相表里”及“合治腑病”,而曲池作為手陽明大腸經合穴,成為治療癮疹的首選要穴之一。《針灸大成》曰曲池:“主繞踝風……,風隱疹”,且“無風不作癢”,曲池與定喘合用,善于開泄,既可宣肺祛風散表邪,又可清熱止癢抗過敏。足三里屬于足陽明胃經合穴,可益氣養血、扶正補虛、強壯身體,而癮疹反復發病的源頭多為素體虧虛或者久病耗傷氣血,正氣不足,邪氣乘虛而入;且現代藥理學研究顯示足三里穴可顯著提高機體免疫力[14]。

中藥穴位貼敷,現代藥劑學稱之為中藥透皮給藥系統,是以中醫臟腑學說和經絡系統理論為依托,集合藥物、腧穴、經絡為一體的綜合性傳統療法。一方面,經穴處皮膚角質層阻抗力較低,藥物不斷刺激腧穴,促進經穴局部氣溫升高,加速局部氣血循環,使得藥物中有效離子成分更好地透皮吸收到體內循環系統實現藥物療效,達到直擊病所目的[15]。另一方面,經絡是溝通人體內外環境和運行氣血的主要通道,藥物激發經絡傳導系統,從整體上調理五臟六腑和平衡陰陽氣血功能,改善機體免疫,提高防御力和抗病能力,促進身體恢復健康[16-17]。本課題以消風散貼敷于神闕穴。消風散起源于《外科正宗》,由當歸、生地、胡麻仁、防風、荊芥、蟬蛻、牛蒡子、蒼術、苦參、木通、石膏、知母、甘草13味藥組成,擅長于疏風清熱除濕,養血活血止癢,可投用于風熱犯表型癮疹的治療。《金匱要略》曰:“風氣相搏,風強則為癮疹,身體為癢,癢為泄風。”,故而“癢從風來,止癢必先祛風”,故設荊芥、防風、牛蒡子、蟬蛻為君藥,此四藥辛散透達,疏散在表之風邪,使風去疹消則癢止。《奇效良方·諸血門》云:“濕滯于血則為脾痛癮疹”,方中苦參、蒼術、木通祛風清熱燥濕而又利濕泄濁止癢,是為濕邪而用;配伍石膏、知母是為熱邪而設,起到解肌清熱、導氣向下作用,上述五藥皆為臣藥。“治風先治血,血行風自滅”,當歸、生地、胡麻仁作為佐藥,其中當歸養血補血,活血通絡,生地滋陰養血生津,活血涼血熄風,胡麻仁養血潤燥,三者合用,進一步加強養血活血功效。甘草為使,主要為調和諸藥所設,且其尚可清熱解毒,有助于石膏、知母進一步清熱瀉火。縱觀全方配伍,治以疏風為主,清熱除濕、養血熄風為輔,散中有補,補中有疏,祛邪不忘扶正,故而風邪散,濕熱清,氣血調和,疹退癢止。現代藥理學研究證明消風散可起到抗過敏、調節免疫等作用[18]。任督沖三脈同起源于胞宮,任脈為陰脈之海,督脈為陽脈之海,沖脈為十二經脈之海,任督沖三脈調節臟腑功能和機體陰陽氣血,神闕作為任脈的要穴,以經絡傳導系統為橋梁,充分接受全身氣血陰陽的濡養,把機體內外、五臟六腑、四肢百骸、五官九竅、皮肉筋骨緊密連接成一體。諸方合用,共奏疏風清熱,調和陰陽,止癢抗過敏之功,從而起到治療疾病的作用。

綜上所述,本研究結果表明自血穴位注射聯合消風散穴位貼敷治療能降低風熱犯表型慢性蕁麻疹患者癥狀評分,提高臨床療效,減少疾病復發,值得臨床推廣,但患者之間個體差異性大,本研究樣本數據較少,仍需進一步大數據樣本分析探討,從而為臨床治療提供更確切參考。