胃腸惡性腫瘤化療后腸梗阻臨床分析

邢海燕 丁蓉 李靈常 魏國利 王春如 霍介格

(南京中醫藥大學附屬中西醫結合醫院腫瘤科,江蘇 南京 210028)

腸梗阻是常見的急腹癥,惡性腸梗阻(MBO)指由原發性或轉移性惡性腫瘤造成的腸道梗阻,包括惡性腫瘤占位直接引起的機械性腸梗阻和腫瘤相關功能性腸梗阻,已經成為盆腔及腹部惡性腫瘤常見的并發癥之一〔1〕,且預后差。最常見并發腸梗阻的原發腫瘤為胃癌(30%~40%)、卵巢癌(5.5%~51.0%)和結直腸癌(10%~28%)〔2~4〕。化療是惡性腫瘤的主要治療方法之一,其引起的消化道不良反應中,目前關注較多的是惡心嘔吐、口腔潰瘍、腹瀉、便秘等癥狀,而因化療導致的腸梗阻則是一個未被充分認識和重視的臨床問題。因腸梗阻致治療延遲甚至終止,都對臨床方案的制定提出了挑戰〔5〕。目前關于腫瘤患者化療后腸梗阻的臨床報道尚不多見,多以個案報道為主。本研究探討胃腸道惡性腫瘤患者接受化療后發生腸梗阻的特點、影響因素及診療情況。

1 資料與方法

1.1一般資料 選取2013年9月至2020年2月在江蘇省中西醫結合醫院接受化療的明確診斷為胃癌和結直腸癌患者378例,其中男253例,女125例,平均年齡(63.57±11.66)歲。研究人員對患者的醫療記錄進行跟蹤,直至其死亡或最后1次就診。根據患者在化療或隨訪期間是否出現腸梗阻,將患者分為梗阻組(51例)和非梗阻組(327例)。兩組一般資料包括年齡、性別、臨床分期、腫瘤原發部位、病理組織學分類、體力狀態(ECOG)評分、手術史等;收集患者化療方案、靶向及免疫藥物使用情況、化療療效及腸梗阻治療后的轉歸。治療方案中涉及的化療藥物包括奧沙利鉑、納米白蛋白紫杉醇、紫杉醇脂質體、伊立替康、依托泊苷、氟尿嘧啶類、順鉑、雷替曲塞等,部分患者聯合分子靶向藥物(貝伐珠單抗、西妥昔單抗、呋喹替尼、曲妥珠單抗)、免疫治療藥物(帕博利珠單抗),腹腔灌注化療共21例。根據AJCC第8版進行分期。根據《實體瘤反應評價標準(RECIST)》1.1版判斷化療療效〔6〕。

1.2統計學分析 采用SPSS22.0軟件進行t、χ2檢驗、Fisher確切概率法、Pearson相關性分析。

2 結 果

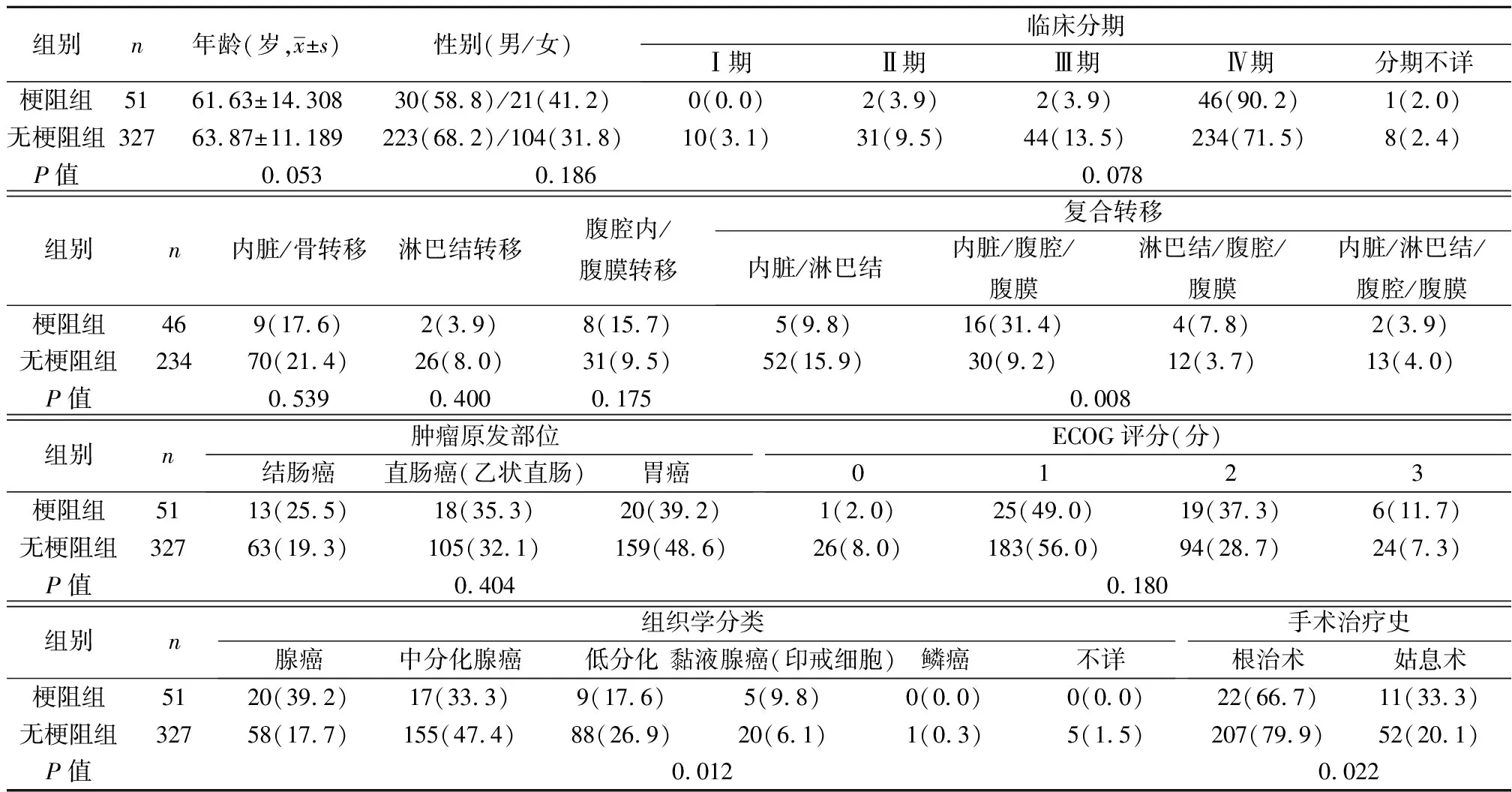

2.1兩組臨床特征的比較 與非梗阻組相比,梗阻組臨床分期Ⅳ期更常見(P=0.005),出現內臟/腹腔內/腹膜轉移更多見(P=0.000);病理組織分類中,梗阻組中腺癌所占比例較非梗阻組明顯升高(P=0.000);非梗阻組有手術治療史患者較梗阻組更多(P=0.022)。而患者年齡、性別、腫瘤原發部位、ECOG評分兩組間無顯著差異(P>0.05)。見表1。化療方案中,梗阻組單藥卡培他濱治療較無梗阻組更多(P=0.000),SOX方案(奧沙利甘拜下風+替吉奧)非梗阻組較梗阻組更多(P=0.032),原發腫瘤對化療的反應兩組間沒有顯著的差異(P=0.639)。見表2。

表1 兩組基線特征〔n(%)〕

表2 兩組化療方案和原發腫瘤反應〔n(%)〕

2.2治療后梗阻轉歸的相關因素 梗阻緩解情況:51例患者中,2例降結腸癌患者內科治療無效后接受外科姑息性造瘺手術,2例降結腸癌患者腸梗阻后直接外科降結腸部分切除加造瘺術,其余47例患者均以內科治療為主,包括:禁食、持續胃腸減壓、預防性或治療性抗生素5~7 d、全胃腸外營養支持,維持水電解質平衡、生長抑素類似物(奧曲肽等)抑制消化道分泌。1例賁門癌合并惡性腹水患者繼續定期腹腔灌注化療藥(氟尿嘧啶1 g,每5~7天1次)。47例患者中29例經以上內科治療后2~20 d梗阻解除,腹脹腹痛消失、恢復排便、排氣,逐漸恢復飲食。中位緩解時間為8.03 d。18例患者梗阻未能解除。33例有手術史患者中,術后6個月后出現腸梗阻的有26例,其中24例(92.3%)均為晚期患者,考慮為惡性腸梗阻。

調整后的臨床相關因素:腸梗阻的轉歸(梗阻緩解與否)與距離手術時間、化療療效有相關性(r=0.299,P=0.033、r=0.457,P=0.001);梗阻的緩解時間與化療療效、化療后出現腸梗阻的時間有相關性(r=0.439,P=0.017、r=0.463,P=0.012)。51例梗阻患者中病理分化程度越差,出現腹膜轉移的比例越高,兩者之間有明顯相關性(r=0.308,P=0.028)。

3 討 論

腸梗阻是腹部外科常見病、多發病,發病原因復雜,與年齡及性別無關。腸梗阻的類型及原因不同,治療后轉歸不同,且治愈后易復發。本研究將在化療中或化療間歇期中出現由于可疑的放射學發現和腸擴張等梗阻癥狀而需要醫療干預的事件定義為腸梗阻〔7〕。化療藥物引起的胃腸道不良反應,臨床以腹瀉、便秘和惡心嘔吐為常見,而化療后腸梗阻是復合因素所致〔8〕,包括炎癥、分泌功能障礙、神經支配影響導致胃腸蠕動障礙和胃腸功能改變等。一項研究調查了惡性腸梗阻Ⅳ期結腸癌患者的臨床結果,發現較差ECOG與較短的中位生存獨立相關〔9〕,正確預測和及時解決腸梗阻具有重要意義。通過本研究臨床資料分析,考慮化療后出現腸梗阻的影響因素有以下幾個方面:

(1)與化療藥物和輔助藥物的相關性:①化療藥物的神經毒性。奧沙利鈉引起的周圍神經病變為其常見并發癥,文獻報道其對腸神經系統亦有較大影響,可能導致在分泌、血液流動和運動方面的改變〔5〕,另外可以導致腸功能障礙、氧化應激和腸神經元丟失〔10〕,可能是其導致麻痹性腸梗阻的誘因。長春堿類藥物可導致自主神經損壞,引起末梢神經炎等〔11〕。紫杉醇類藥物以對傳入感覺神經系統造成損害為主,文獻報道了1例吉西他濱聯合納米白蛋白紫杉醇引起的腸梗阻考慮為罕見的麻痹性腸梗阻〔12〕。②化療藥物引起的腸道炎癥性損傷。5-氟尿嘧啶類藥物中卡培他濱可引起腸系膜血管收縮,導致腸道炎癥性損傷。文獻報道,內鏡下見從十二指腸遠端到近端空腸以彌漫性潰瘍和相關的易碎黏膜為特征,并伴有內鏡下自發出血,甚者可致部分小腸梗阻〔13〕。③腹腔灌注化療后對腹膜/腸系膜的影響。有研究表明,腹腔灌注后1/3的患者出現腸梗阻〔14〕,4%患者為腹腔灌注后因腸粘連而導致腸梗阻,但大部分為惡性腹腔內疾病進展有關。④止吐藥物引起的胃腸功能紊亂。5-羥色胺(HT)3受體拮抗劑是目前化療病人常規使用的中樞性止吐藥物,可導致腸壁蠕動能力大幅減弱,臨床上常見的不良反應為便秘,未見有文獻報道止吐藥導致腸梗阻的發生率。本研究中發現如果患者同時出現因為化療而導致的食欲下降,進食減少,膳食纖維的攝入缺乏,輸液時間延長、體能下降導致的活動量減少,均會進一步加重便秘而出現腸梗阻。這類腸梗阻患者如果能早發現、早診斷、早治療,往往預后較好。⑤水電解質紊亂。化療中出現胃腸道反應,進而引起水電解質紊亂,尤其以低鉀血癥更為多見,可進一步加重胃腸道平滑肌肌無力,胃腸蠕動減弱、腸鳴音減少或消失,甚至發生麻痹性腸梗阻。本研究在化療中或化療后有36例出現不同程度的低鉀血癥(<3.5 mmol/L),其中最低的1例胃癌患者血清鉀為2.15 mmol/L,同時合并有嚴重的低鈉、低氯、低鈣血癥。⑥本研究在治療中聯合使用了靶向藥物貝伐珠單抗、西妥昔單抗、呋喹替尼及免疫檢查點抑制劑帕博利珠單抗、細胞因子藥物重組改構人腫瘤壞死因子等,因病例較少,無法分析其與腸梗阻的相關性。目前僅有個案報道與腸梗阻之間的確切關系〔15〕,但仍應在臨床制定方案時予以足夠的關注,并進一步收集病例做詳細的分析。(2)與腫瘤的病理分化類型相關性:本研究結果顯示,病理分化程度越差,出現腹膜轉移的比例越高。(3)與手術的相關性:有研究顯示〔16〕,無論何種原因,開腹手術都會導致近95%的患者粘連或粘連帶的形成,粘連性腸梗阻仍為腸梗阻中最常見的類型。吳俊東等〔17〕報道,以手術探查和病理結果為判斷標準,胃、結直腸癌術后腸梗阻良、惡性原因均占重要比例,粘連性腸梗阻、腫瘤局部復發和腹膜廣泛種植是其主要病因。同時,該報道指出,73%良性腸梗阻患者發生在術后6個月內,85%惡性原因腸梗阻患者發生在術后6個月之后,兩組具有統計學意義。因此,根據梗阻發生時間可作為判斷良、惡性腸梗阻的有用指標。另外,良性原因腸梗阻更多見于完全性腸梗阻,惡性原因腸梗阻往往以不完全性腸梗阻更多見。本研究結果距離手術時間與梗阻轉歸有明顯相關性。(4)與腫瘤負荷的相關性:吳俊東等〔17〕研究認為,原發病的腫瘤細胞分化情況及發病時分期,均是導致惡性腸梗阻發生的關鍵因素。而另一些研究表明〔18〕,化療與結直腸癌中原發性腫瘤的發展無關,有化療史的患者發生惡性腸梗阻的概率與未接受過化療的患者相似,且其臨床結局與未接受過化療的患者相似。本研究結果提示,全身化療可以減輕腫瘤負荷,對惡性腸梗阻的發生及預后轉歸仍有積極意義。相關性分析顯示化療療效與梗阻轉歸有明顯相關性。(5)腸梗阻緩解時間與預后的相關性:本研究結果提示預后相對較好,術后復發轉移患者在后續的病程中反復出現腸梗阻者,隨著腫瘤控制的困難,梗阻恢復時間也在延長,預后不佳。提示此類患者化療中更需密切觀察病情,早發現、早干預。

綜上,預防化療后腸梗阻的發生對改善癌癥患者的臨床療效和生活質量至關重要,故早期預防意義重大。在制定化療方案前,需要充分評估患者病情,包括既往手術史,臨床分期,腫瘤負荷情況及具體部位,胃腸道功能情況、化療藥物聯合使用的毒性疊加預估,腹腔灌注化療的選擇等。胃腸道惡性腫瘤患者晚期出現腹腔內腹膜轉移的概率大,患者的病理組織學分化程度越低,越容易發生腹膜轉移;梗阻的轉歸與緩解時間與既往手術時間、化療后梗阻發生時間、化療療效等因素有相關性。在化療過程中和化療結束后,應密切觀察病情變化,做好宣教,盡量做到早發現,早診斷,早治療。