煤巷卸壓帶寬度考察研究

侯建功

(焦作煤業(集團)新鄉能源有限公司趙固一礦,河南 新鄉 453633)

基于此,結合礦井實際,采取煤層瓦斯含量法、鉆屑法以及鉆孔應力法相結合的方式,綜合考察確定巷道卸壓帶寬度,為礦井合理布置巷道提供依據。

1 巷道暴露時間對卸壓帶寬度的影響

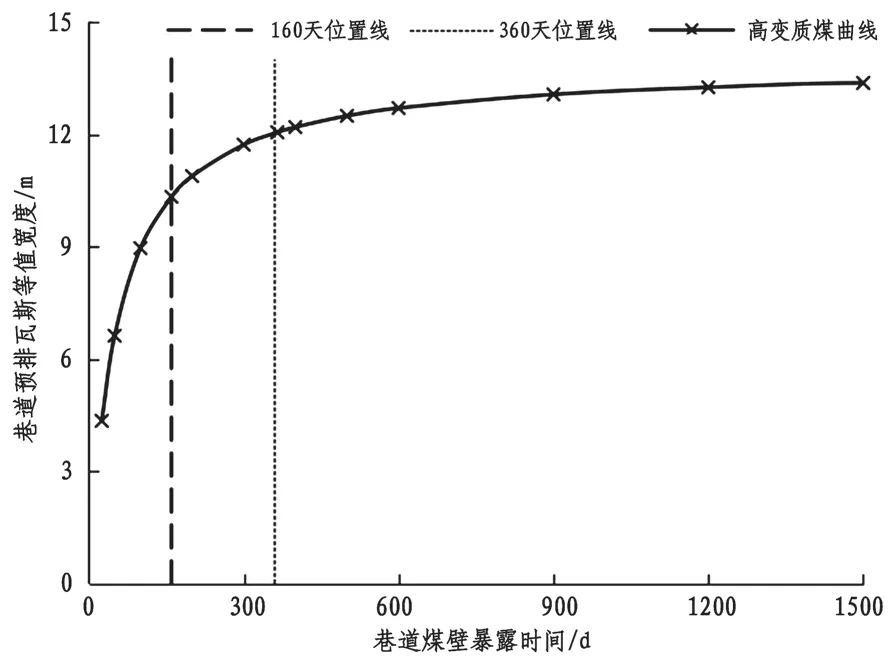

煤壁瓦斯排放過程在理論上是無限的,但實際上,在經歷一定暴露時間后,巷道瓦斯涌出量保持最大穩定值。陳大力、郭凡進[3]等通過對大量實測數據分析得出,焦作礦區高變質無煙煤巷道預排瓦斯等值寬度與巷道暴露時間對應關系:H=(13.85×0.018 3t)/(1+0.018 3t)。計算煤壁暴露1500 d 巷道預排瓦斯等值寬度,并繪制變化曲線如圖1。

圖1 巷道預排瓦斯等值寬度隨時間變化情況

由圖1 可見,高變質程度煤體巷道預排瓦斯等值寬度在160 d 以內呈快速增大趨勢,之后緩慢增大,在360 d 后逐漸趨于穩定。巷道預排瓦斯范圍存在極限寬度,且極限寬度出現在巷道煤壁暴露1年以上。

巷道卸壓帶寬度受煤層原始瓦斯含量、煤壁暴露時間、巷道規格、支護形式等多種因素影響,特別是礦井為適應高產高效采取大斷面巷道規格,相較于以往巷道其卸壓帶寬度勢必進一步擴大,但最終卸壓范圍存在極限寬度,其結果并不會隨煤壁暴露時間延長無限增大。鑒于巷道卸壓帶寬度隨時間變化的特性,為進一步提高測定結果運用的安全性和可靠性,在巷道卸壓帶內掘進時,相鄰巷道成巷時間應大于考察區域巷道成巷時間,或相鄰巷道成巷時間在1 年以上。

2 巷道卸壓帶寬度考察方法

巷道卸壓消突范圍大小受到不同礦井煤層瓦斯賦存條件制約,且隨著采煤方法、工藝的不同有明顯差異,不能依據經驗推斷,也不能單一通過某一種方法確定,必須通過應用幾種方法結合現場實際綜合確定。

2.1 瓦斯參數法

煤層采掘活動會使原始地應力和煤層瓦斯壓力之間的平衡狀態遭到破壞,最終在圍巖內形成一定范圍的卸壓區域,該區域內煤體破裂疏松、透氣性較大、瓦斯含量大幅度降低。采取現場考察測定瓦斯參數(瓦斯含量、抽采參數、鉆屑參數)沿煤壁深度的變化情況,則可從側面反映巷幫實體煤應力變化,從而劃分巷道卸壓帶寬度。

2.2 鉆孔應力法

受煤層巷道掘進影響,巷道周圍煤體應力短時間內處于動壓變化狀態[4]。巷道成巷初期,在距煤壁不同深度處埋設鉆孔應力計,則可連續觀測到動壓影響作用下圍巖應力變化過程[5],即隨著巷道卸壓區域向煤體深部逐漸延伸,應力計埋設深度由淺及深依次呈現應力升高—穩定—下降—穩定的變化過程。當距煤壁一定深度位置處應力升高并趨于穩定而不下降,其以深位置應力持續保持穩定,則該深度即為巷道應力集中區,其以淺區域為卸壓區,以深區域為原巖應力區。若巷道成巷時間較長,巷道圍巖應力已趨于穩定,則在施工鉆孔(埋設應力計)影響下產生蠕變變形,應力集中區觀測應力變化峰值及變化幅度將明顯高于卸壓區及原巖應力區,實現對巷道卸壓帶寬度測定的目的。

3 現場測試及考察

3.1 考察地點概況

為保證煤層巷道卸壓帶寬度測定的可靠性,試驗地點選擇應盡量避開斷層和褶皺等地質構造帶,且與硐室、鉆場間隔20 m 以上。本次考察區域劃定在14030 回風巷停采線以外,煤層埋深約790 m,巷道成巷時間已近4 年。試驗區域煤層穩定,平均厚度6.5 m,實測煤層原始瓦斯含量4.26~5.09 m3/t。

由于目前尚無從實體腫瘤中分離純化出的CSCs的可靠方法,因此,本研究采用前期構建的細胞自我更新基因Piwil2重編程人成纖維細胞形成具有自我更新、多向分化、細胞異型性和高致瘤性的Piwil2誘導腫瘤干細胞(Piwil2-iCSCs)作為CSC細胞模型[22-23],研究其來源的外泌體對人臍帶間充質干細胞(huMSCs)增殖、遷移、侵襲等生物學行為和細胞異質性的影響,為明確腫瘤轉移發生機制及治療奠定基礎。

3.2 考察鉆孔設計

根據現場實際情況,本次巷道卸壓帶寬度選擇煤層瓦斯含量法、鉆屑法、鉆孔應力法進行現場的測定,采用多種方法進行綜合評判。

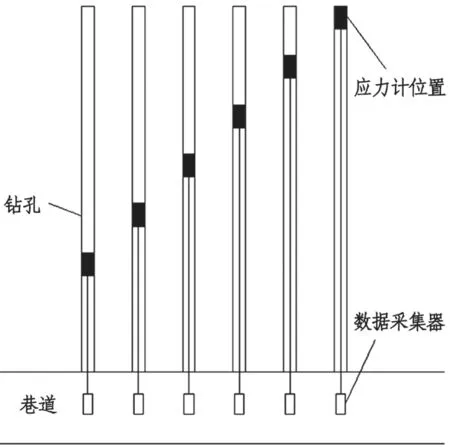

在測定地點距上順槽回風眼25 m 位置,施工一組6 個Φ42 mm 順層鉆孔,單孔長度21 m,鉆孔間距3 m。鉆孔施工期間,自孔深3~5 m 位置開始,每間隔3 m 分別測定鉆屑量S和鉆孔瓦斯涌出初速度q值,并采集煤樣測定瓦斯含量。在鉆孔施工結束后,在1#~6#鉆孔孔深6 m、9 m、12 m、15 m、18 m、21 m 處,埋設鉆孔應力計,連續30 d 觀測圍巖應力變化。鉆孔應力計安設位置如圖2。

圖2 鉆孔應力計測定法示意圖

3.3 瓦斯參數測定結果分析

(1)瓦斯含量法測定結果分析

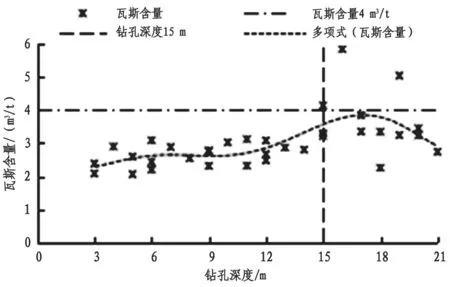

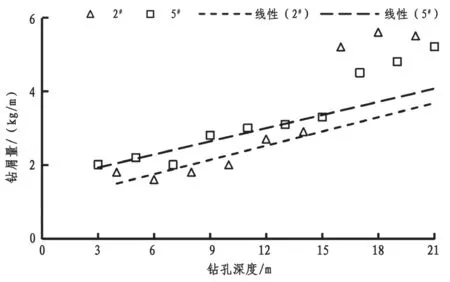

根據礦井瓦斯地質圖,該區域位于瓦斯含量等值線4~6 m3/t 之間。在鉆孔施工期間,共計采集并測定6 個鉆孔34 個煤樣,瓦斯含量2.05~5.82 m3/t,平均3.01 m3/t,試驗區域瓦斯含量整體穩定。瓦斯含量測定結果隨鉆孔深度分布情況見圖3。

由圖3 可見,瓦斯含量測定結果隨鉆孔深度的增加呈現整體增大趨勢,并在孔深15 m 位置明顯升高,在17 m 位置達到峰值。同時結合瓦斯地質規律,若以瓦斯含量大于4 m3/t 為指標劃定巷道卸壓帶范圍,則距煤壁15 m、16 m、19 m 共計三個測點瓦斯含量符合條件,分別為4.13 m3/t、5.82 m3/t 、5.02 m3/t。綜上根據瓦斯含量法測定結果分析,巷道應力集中帶為距煤壁15 m 以深位置。

圖3 瓦斯含量測定結果隨鉆孔深度分布情況

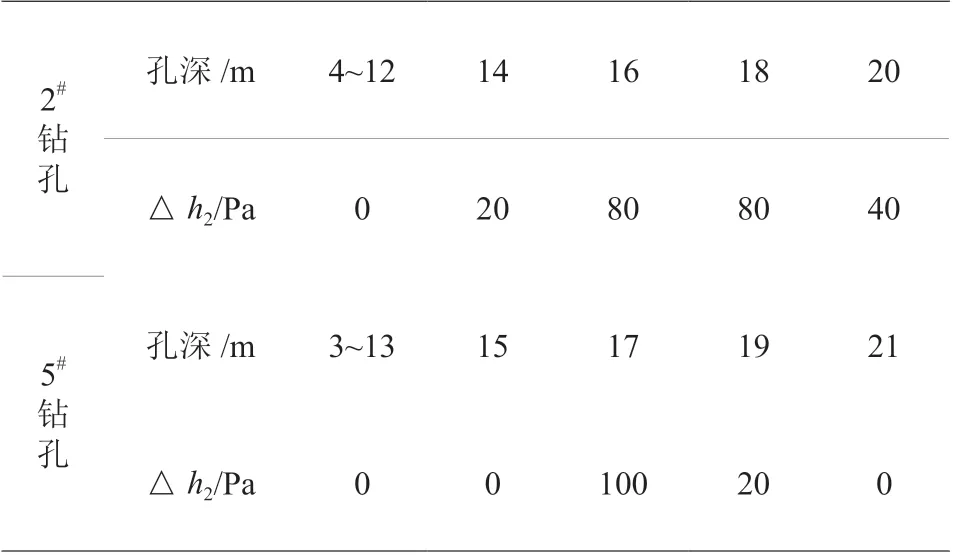

(2)鉆屑法測定結果分析

結合瓦斯含量測定結果,試驗區域瓦斯含量整體偏低,鉆孔施工期間測定瓦斯涌出初速度q值均小于1.5 L/min,即瓦斯涌出初速度判定指標不敏感。同時鉆屑瓦斯解吸指標Δh2值測定結果多為0,僅2#、5#鉆孔部分孔深位置得到測定數據,見表1。在鉆孔深度16 m 以深位置,鉆屑瓦斯解吸指標Δh2值明顯升高并達到峰值,分析巷道應力集中帶為距煤壁16 m 以深位置。

表1 鉆屑瓦斯解吸指標Δh2 測定結果

根據鉆屑量S測定結果沿孔深整體呈現線性上升趨勢,但2#、4#、5#鉆孔分別在孔深16 m、16 m、17 m 位置出現明顯升高,偏離回歸曲線,且4#鉆孔在18 m 位置鉆進困難。因此結合鉆屑量S測定結果分析,巷道應力集中帶為距煤壁16~18 m 以深位置。鉆孔的鉆屑量S與孔深關系曲線圖如圖3。

3.4 鉆孔應力測定結果分析

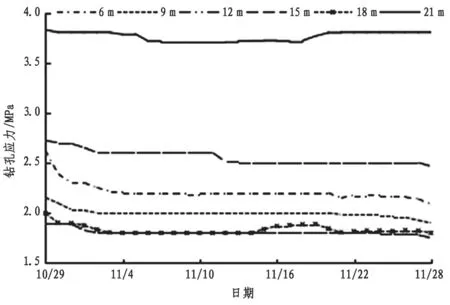

鉆孔施工結束后,在1#~6#鉆孔孔深6 m、9 m、12 m、18 m、15 m、21 m 位置分別埋設鉆孔應力計,應力計初始施加應力為2.0~4.0 MPa。鉆孔平均應力變化情況如圖4。

圖4 部分鉆孔不同孔深鉆屑量變化情況

由圖5 可見,各應力計與孔壁初始接觸承壓后,受鉆孔變形影響,應力計釋放部分應力,使得觀測結果初期呈現小幅下降。隨著觀測時間延長,鉆孔圍巖應力趨于穩定,應力觀測結果基本保持不變。然而15 d 后,不同深度應力計變化情況出現差異:孔深6~15 m 位置圍巖應力呈現不同程度的緩慢下降;孔深18 m 位置圍巖應力在16~20 d 時,應力由1.8 MPa 升高至峰值1.89 MPa,而后下降至1.82 MPa,并呈現緩慢上升趨勢;孔深21 m 位置圍巖應力下降時間晚于其他鉆孔,5 d 后由3.8 MPa 降至3.7 MPa,20 d 后則再次恢復至3.8 MPa。

圖5 鉆孔平均應力變化情況

在卸壓區,煤體應力下降較小幅度后隨鉆孔變形停止保持穩定狀態,如孔深6~15 m 位置應力曲線所示;在應力集中區,鉆孔將進一步承壓變形直至穩定,煤體應力呈現小幅向上波動并穩定,最終應力略微大于一次變形后應力,如孔深6~15 m 位置應力曲線所示;在原始應力區,雖受鉆孔變形卸壓應力下降,但圍巖應力穩定后,應力計承壓將恢復至變形前,如孔深21 m 位置應力曲線所示。

綜上所述,結合應力觀測結果分析,孔深15 m以淺位置為卸壓區,孔深18 m 附近為應力集中區,孔深21 m 以深位置為原巖應力區。

4 結論

(1)巷道卸壓帶寬度受煤層原始瓦斯含量、煤壁暴露時間、巷道規格、支護形式等多種因素影響,但最終卸壓范圍存在極限寬度,其結果并不會隨煤壁暴露時間延長無限增大。焦作礦區高變質程度煤層巷道煤壁暴露1 年以上時,其巷道卸壓帶寬度基本不再增大。

(2)采取瓦斯參數法考察判定巷道卸壓帶寬度為15~18 m;采取鉆孔應力法考察判定孔深15 m以淺位置為卸壓區,孔深18 m 附近為應力集中區,孔深21 m 以深位置為原巖應力區。

(3)綜合分析確定礦井二1 煤層巷旁卸壓帶的寬度為15 m。為進一步提高測定結果運用的安全性和可靠性,在類似支護條件巷道卸壓帶內掘進時,相鄰巷道成巷時間應在1 年以上。