關節鏡純前方入路與切開復位治療Meyers McKeever Ⅲ型后交叉韌帶脛骨止點撕脫骨折的效果分析*

姚紹華 王奇 楊鵬

隨著交通的發達及全民運動的推廣,后交叉韌帶(posterior cruciate ligament,PCL)脛骨止點撕脫骨折發生率有增加趨勢[1]。PCL 脛骨撕脫骨折多合并關節囊損傷,部分合并半月板或韌帶損傷[2],Meyers McKeever Ⅲ型PCL 脛骨止點撕脫骨折的撕脫骨塊大,移位明顯,關節囊等軟組織嵌頓影響復位,應早期手術治療[3]。目前治療方法有傳統的切開復位內固定和關節鏡下復位內固定[4-5],隨著關節鏡的發展及推廣,關節鏡下治療后交叉韌帶脛骨止點撕脫骨折逐步增加[6],但手術入路及手術固定方式不統一,目前關節鏡下手術治療多結合前后入路操作,手術固定方式有螺釘、縫線和帶線錨釘等[7-8]。筆者選取萍鄉市第二人民醫院2013 年1 月-2020 年12 月分別采用前方入路關節鏡手術及切開復位手術治療Meyers McKeever Ⅲ型后交叉韌帶脛骨止點撕脫骨折患者各30 例為研究對象,比較兩組手術治療的臨床價值,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 采用回顧性分析,選取2013 年1 月-2020 年12 月萍鄉市第二人民醫院收治的Meyers McKeever Ⅲ型后交叉韌帶脛骨止點撕脫骨折60 例。納入標準:(1)新鮮Meyers McKeever Ⅲ型PCL 脛骨止點撕脫骨折;(2)后交叉韌帶實質部分完好。排除標準:(1)合并骨腫瘤、骨關節炎、類風濕性關節炎;(2)合并有前交叉韌帶、側副韌帶損傷及脛骨平臺骨折;(3)合并嚴重的心、肺、肝、腎功能不全或凝血功能障礙,不能耐受手術者;(4)骨折部位曾有骨折和/或手術史者。依據治療方法不同將患者分成觀察組(30 例)及對照組(30 例)。本次研究已通過本院醫學倫理委員會批準。

1.2 方法 所有患者均在受傷后1~72 h 內被送至醫院就診,完善術前準備,7 d 后行手術治療。觀察組:常規腰硬聯合麻醉后,取仰臥位,首先通過前內側及前外側入路,置入關節鏡鏡頭及操作器械,探查膝關節各關節間室,明確有無關節內合并損傷,建立髕韌帶正中入路,探查見后交叉韌帶脛骨止點撕脫骨折,刨削器清理關節滑膜,清理骨折端血凝塊,帶PDS 縫線的肩袖縫合勾穿過后交叉韌帶后方,PDS 線引對折的高強線至后交叉韌帶后方,套扎后交叉韌帶脛骨止點處,后交叉韌帶重建定位器定位,定位器定位于后交叉韌帶止點中心,2.0 mm 克氏針鉆入脛骨隧道,初步復位撕脫骨塊,靜脈穿刺針帶PDS 線經脛骨隧道入關節內,將高強線經脛骨隧道引出,拉緊高強線并穿入微型鋼板打結固定,探查后交叉韌帶緊張度可,固定牢固,退鏡,縫合切口,彈力繃帶加壓包扎固定;合并半月板損傷患者均行半月板成形術或縫合術。對照組:常規腰硬聯合麻醉后,取俯臥位,大腿根部上氣囊止血帶,麻醉生效后消毒鋪巾,取膝關節后內側倒“L”型切口,逐層切開皮膚、皮下組織,暴露出腓腸肌內側頭及半腱肌,拉鉤將血管、神經朝外側拉開,縱行切開關節囊,暴露出骨折端,清除關節內淤血,直視下復位后予以2 枚空心螺釘不同方向加壓內固定,術中C 臂透視證實骨折復位良好,骨折及螺釘固定牢固,徹底清洗后縫合關節囊,縫合切口。術后處理:觀察組及對照組患者術后切口均局部加壓包扎,伸直位可調長腿支具外固定,術后72 h 切口局部冷療,術后8 h 開始使用低分子肝素抗凝治療,術后麻醉恢復后開始行踝泵功能鍛煉及股四頭肌等長收縮及髕骨內推功能鍛煉,術后第2 天即開始進行膝關節屈伸功能鍛煉,4 周屈曲角度達90°,6~8 周屈曲角度達正常,觀察組患者術后1 周開始扶拐下地部分負重活動,對照組患者術后6 周開始部分負重活動,8 周后根據骨折愈合情況逐步完全負重活動。

1.3 觀察指標及評價標準 比較兩組手術時間、切口長度、住院時間、術前及術后1、3、5 d、3 個月疼痛視覺模擬評分法(VAS)評分,VAS 評分依據疼痛輕重分為0~10 分。術前、術后6 周和術后3、6、12 個月Lysholm 膝關節評分,Lysholm 膝關節評分依據活動能力弱強分為0~100 分;術前和術后3、6、12 個月Tegner 評分。Tegner 評分依據運動強度的弱強分為0~10 分。

1.4 統計學處理 采用SPSS 17.0 統計學軟件進行分析,計數資料以率(%)表示,比較采用χ2檢驗,計量資料采用()表示,進行t 檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組一般資料比較 觀察組年齡18~60 歲,平均(37.15±4.52)歲;男18 例,女12 例;合并半月板損傷5 例,軟骨損傷1 例。對照組年齡19~61歲,平均(37.20±4.49)歲;男20 例,女10 例;合并半月板損傷4 例,軟骨損傷1 例。兩組患者的年齡、性別、合并損傷等一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

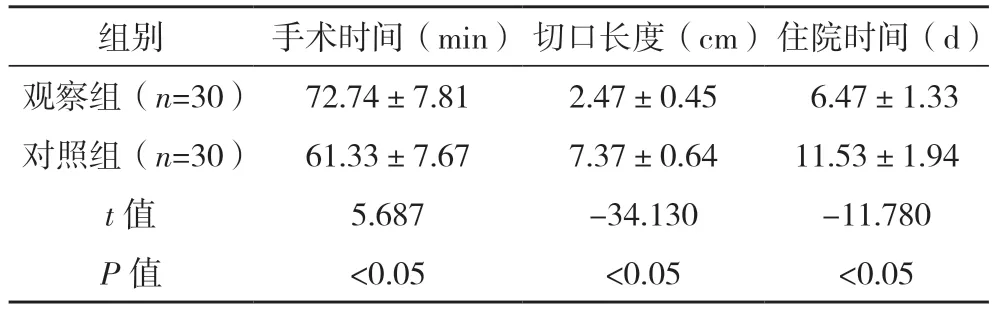

2.2 兩組手術時間、切口長度、住院時間比較 觀察組較對照組手術時間長、切口長度及住院時間短,差異均有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組手術時間、切口長度、住院時間比較()

表1 兩組手術時間、切口長度、住院時間比較()

2.3 兩組圍手術期VAS 評分比較 術前,兩組VAS 評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);觀察組術后1、3、5 d 及術后3 個月VAS 評分均低于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組圍手術期VAS評分比較[分,()]

表2 兩組圍手術期VAS評分比較[分,()]

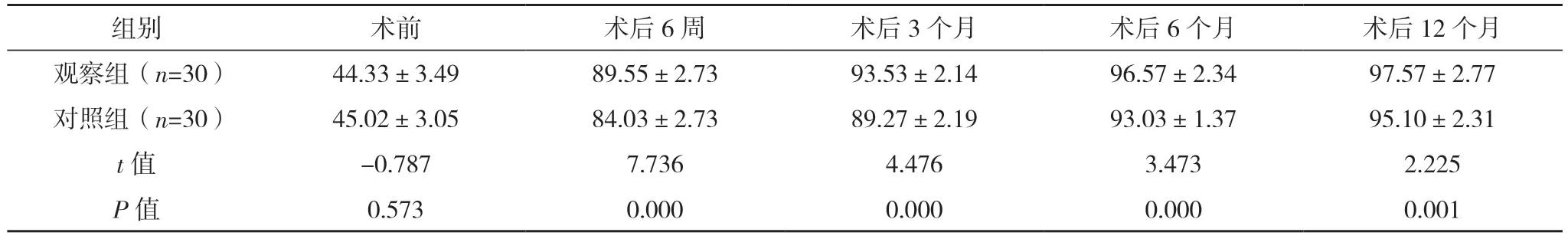

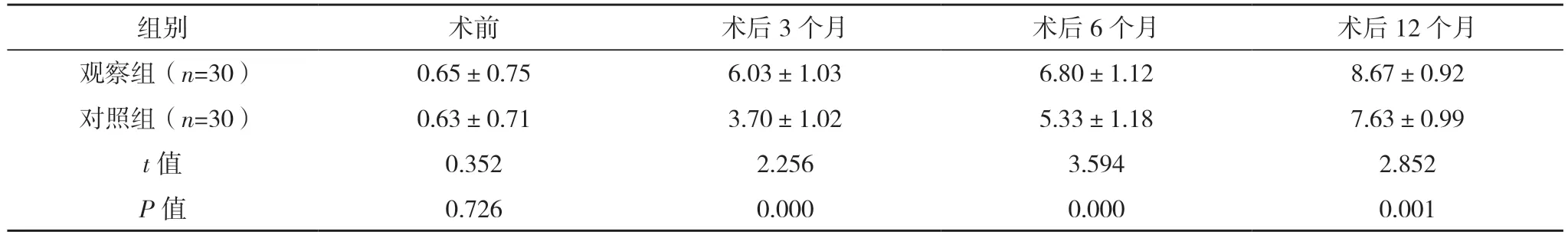

2.4 兩組Lysholm 評分與Tegner 評分比較 術前,兩組Lysholm 評分與Tegner 評分比較,差異均無統計學意義(P>0.05);觀察組術后6 周和3、6、12個月的Lysholm 評分均高于對照組,觀察組術后3、6、12 個月的Tegner 評分均高于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表3、4。

表3 兩組Lysholm評分比較[分,()]

表3 兩組Lysholm評分比較[分,()]

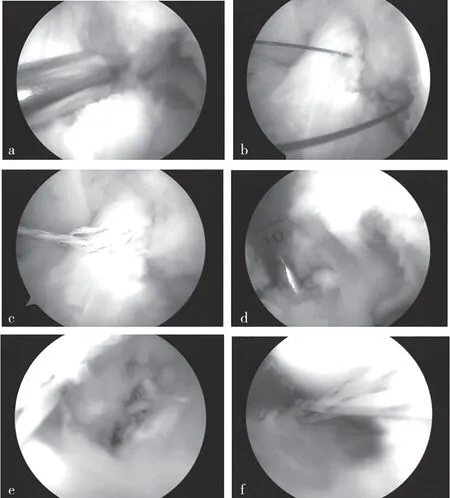

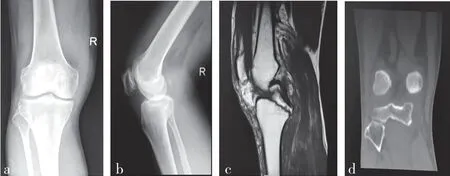

2.5 典型病例影像學表現 觀察組:患者男,48 歲,因摔傷致右膝部疼痛、腫脹、活動受限1 d 入院,診斷為右膝關節后交叉韌帶脛骨止點撕脫骨折,術前膝關節影像學表現見圖1;采用純前入路關節鏡下高強線捆綁單隧道帶線袢鋼板固定,關節鏡下影像表現見圖2;術后恢復良好,術后影像學資料見圖3。對照組:患者男,56 歲,因車禍傷至右膝部疼痛、腫脹、活動受限3 d 入院,診斷為右膝關節后交叉韌帶脛骨止點撕脫骨折,術前膝關節影像表現見圖4,采用膝后內側“倒L”型小切口切開復位2 枚空心螺釘內固定術,術后恢復良好,術后影像學資料見圖5。

圖1 觀察組典型病例術前膝關節影像表現

圖2 觀察組典型病例關節鏡下圖像

圖3 觀察組典型病例術后膝關節影像表現

圖4 對照組典型病例術前膝關節影像表現

圖5 對照組典型病例術后膝關節影像表現

3 討論

后交叉韌帶是膝關節后向穩定的重要結構,損傷將直接導致膝關節后向及旋轉失穩,從而導致膝關節的早期退行性病變[9-10]。多數學者認為,對于>5 mm 移位患者需手術治療[11],改善膝關節早期癥狀,避免遠期并發癥發生[12-13]。目前PCL 脛骨止點撕脫骨折主要手術治療方式有切開復位內固定術及關節鏡下復位內固定術[14]。

表4 兩組Tegner評分比較[分,()]

表4 兩組Tegner評分比較[分,()]

近年來,關節鏡技術飛速發展,關節鏡治療后交叉韌帶脛骨止點撕脫骨折已成為常用治療方式[15]。關節鏡下PCL 脛骨止點撕脫骨折的手術治療主要有前內側及前外側入路,結合后內側或后外側入路[16-17]。有學者采用前內及前外入路結合雙后內側入路治療后交叉韌帶脛骨止點撕脫骨折,取得良好效果[18]。但關節鏡下前路結合雙后內側入路以及內外側后入路手術技術的學習曲線長,難度較大,且有損傷血管、神經的風險[19-20]。本研究采用純前方入路穿線帶線袢固定,手術安全有效,減少血管、神經損傷的風險,也降低手術難度,適合基層醫院開展推廣。

本研究采用純前入路關節鏡下治療Meyers McKeever Ⅲ型后交叉韌帶脛骨止點撕脫骨折,術中軟組織剝離少,手術微創,切口美觀,雖然手術時間較對照組稍長,但患者術后VAS 評分低,明顯優于對照組,能更好地行早期康復功能鍛煉,住院時間較對照組明顯更短,極大地改善了患者就醫體驗,提高了患者滿意度。觀察組患者術后6 周、3、6、12 個月Lysholm 評分,術后3、6、12 個月Tegner 評分均高于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05),表明關節鏡手術效果顯著高于對照組,觀察組術后關節功能恢復更好,具有更高的臨床應用價值。

綜上所述,關節鏡下純前方入路治療Meyers McKeever Ⅲ型后交叉韌帶脛骨止點撕脫骨折,手術安全、微創、疼痛輕、能處理關節內損傷,手術效果滿意,臨床應用優勢明顯。但關節鏡手術對手術醫師要求更高,且該技術學習曲線較長,但隨著關節鏡技術在臨床使用經驗的積累,其手術時間必然會大幅度降低。