中國貨幣存量模型的建構

◎朱達成

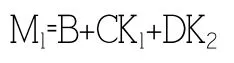

通過對國家統計局1990年起至2018年公布的《貨幣供應量》與同期公布的《支出法國內生產總值》、《資金流量表》、《投入產出表》的相關數據進行合理解讀,采用普通最小二乘法建構狹義貨幣模型M1=B+CK1+DK(2其中:B 為截距,C 為資本形成,K1為資本形成的貨幣匹配系數,D 為清算貨幣,K2為清算貨幣的貨幣匹配系數),廣義貨幣模型M2=B+∑E·K(其中:B為截距,∑E 為資本形成凈值累積,K 為資本形成凈值累積的貨幣匹配系數)。實證檢驗M1模型的判定系數r2=0.9883,M2模型的判定系數r2=0.9940,高度擬合,很好地解釋了中國的貨幣現象。

本文由七部分構成:一、引言;二、宏觀經濟體的交易貨幣需求:清算貨幣;三、貨幣存量的價值對應物:資本形成;四、貨幣供給主體的行為規則:貨幣匹配系數;五、M1模型的建構;六、M2模型的建構;七、幾點結論與啟示。

一、引言

關于貨幣存量(也稱貨幣供應量)的分析范式,通常依據費雪模型MV=PQ(其中:M 表示貨幣量、V 表示貨幣流通速度、P 表示價格水平、Q 表示商品數量),若將PQ 用國內生產總值 GDP 代替,則有:M=GDP/V,V 并不是已知數,而是事后計算得出,即V=GDP/M,如果此式分析現實經濟有效,那么下面兩條結論應當成立:

第一條:假設V 不變,則M 隨GDP 等比例變化。如果M的增長比例大于GDP 的增長比例,則會引起市場物價的上漲,反之,如果M 的增長比例小于GDP 的增長比例則會引起市場物價的下降。

第二條:假設V 可變,V 應隨著銀行網點密度的增加,結算技術的進步,服務水平的提升,逐漸變大,反之則會變小。隨著我國銀行業的改革發展,網點密度明顯增加,結算技術顯著進步,網上交易實時到賬,網銀風雨無阻——二十四小時全天候服務,那么v 應逐漸變大。

我國對貨幣量的統計分為 M0、M1、M2,三個層次,Mo是指流通中的現金,M1=M0+單位的活期存款,M2=M1+儲蓄存款+單位定期存款,在計算V 時,應以M2為計算依據。

那么事實如何呢?

先驗證第一條結論:支出法國內生產總值GDP:1990年18458 億元,2018年 915774 億元,M2(年末數):1990年15293 億元,2018年 1826744 億元。

2018年 GDP 比 1990年增長了 48.6 倍,2018年 M2比1990年增長了118.6 倍,貨幣增長比例遠高于GDP 增長比例,而市場物價總體穩定,顯然,事實驗證第一條結論成偽。

再驗證第二條結論:按V=GDP/M 計算,貨幣流通速度,1990年 1.2 次,2018年 0.5 次,大幅下降了 58.3%,顯然,事實驗證第二條結論成偽。

因此,用M=GDP/V 分析中國貨幣存量與實際情形嚴重悖離,應予摒棄。需要建構新的貨幣存量模型,能夠經得起事實的驗證,才能科學合理地解釋中國的貨幣現象,指導貨幣投放,促進經濟發展。

二、宏觀經濟體的交易貨幣需求:清算貨幣

貨幣的基本職能是充當流通手段。因此,貨幣最現實的需求是經濟交易活動,考察交易活動引起的貨幣需求有微觀和宏觀兩個維度。所謂微觀,是從企業等組織為單位的經濟主體考察在一定時間內因交易活動的貨幣需求或者從特定的部分貨幣流通形態考察貨幣需求。所謂宏觀,是從國家或地區為單位的經濟體考察在一定時間內因交易活動的貨幣需求或者從總量貨幣的流通形態考察貨幣需求。

先從微觀維度考察因交易活動引起的貨幣需求:

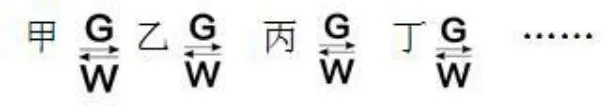

以經濟主體如企業從事生產經營活動需求貨幣為例,企業以貨幣購買商品開始,或對商品再加工,或僅是商品的空間位移,將新商品或原商品再度出售換回貨幣,如此循環往復。如果用G 表示貨幣,W 表示商品,則企業的貨幣流通形態可以用如下模型概括:

G-W-G……G-W-G……

以特定的部分貨幣流通為例,如流通中的現金,是從甲流向乙,又從乙流向丙,再從丙流向丁……,不斷從一個經濟主體流向另一個經濟主體,商品則反向流通,其流通形態可以用如下模型概括:

從微觀維度考察,貨幣流通形態具有明顯的特點:

1.貨幣和商品在經濟主體之間流向是單向的,固定的,即一方持有貨幣,另一方持有商品。或者獲得商品,失去貨幣;或者獲得貨幣,失去商品。

2.貨幣的需求量是貨幣周轉1 次的需求量,即G-W-G 循環一次或者貨幣從一個經濟主體流向另一個經濟主體的貨幣量。在一定時間內,貨幣量、貨幣流通速度、商品價格、商品數量之間的關系是:MV=PQ。

再從宏觀維度考察因交易活動引起的貨幣需求:

以國家或地區為單位的經濟體,是由若干個經濟主體組成,相互聯系的宏現經濟體。經濟主體既是商品的需求者,也是貨幣的需求者,既是商品的提供者,也是貨幣的提供者。他們之間相互交易,各取所需,沒有絕對只需求商品而不需求貨幣,更沒有絕對只需求貨幣而不需求商品的經濟主體。

以總量貨幣的流通視角觀察,貨幣主要體現在銀行的賬戶上,貨幣實體——現金,大部分在銀行體系的金庫里,由中央銀行及其分支機構組織調度,流通中的現金占總量貨幣的比例較小。

宏觀經濟體因交易引起的貨幣量是經濟主體相互交易,價值對沖之后的差額部分,即清算貨幣。實踐中經濟主體在各自的商業銀行開立賬戶進行結算。跨行結算由商業銀行在中央銀行的清算機構進行清算。

清算貨幣沒有直接的數據統計,但可以把國家統計局《資金流量表(實物交易)》的凈金融投資視作清算貨幣。在核算《資金流量表》時,國民經濟劃分為非金融企業部門、金融機構部門、政府部門(或廣義政府部門)、住戶部門四個國內部門和國外部門共五個部門。當凈金融投資為正號時,表示該部門通過實物交易貨幣收入大于貨幣支出的結余量。當凈金融投資為負號時,表示該部門通過實物交易貨幣收入不足貨幣支出的差額。理論上,有經濟部門的凈金融投資為正號,就有經濟部門的凈金融投資為負號,其絕對值相等、代數和為零。但由于存在統計誤差,《資金流量表(實物交易)》的凈金融投資代數和通常不為零。以2018年為例:

?

清算貨幣的計算,理論上可以正號方計算也可以負號方計算。相較而言,選擇以國內部門凈金融投資負號方計算為宜,因為負號表示該部門應予付出的貨幣,是清算貨幣的來源方,同時,國外部門的凈金融投資影響國內的清算貨幣。當國外部門的凈金融投資為正號時,表示國外部門獲得了貨幣,國內貨幣流向了國外,減少了國內貨幣存量,當國外部門的凈金融投資為負號時,表示國外部門失去了貨幣,國外貨幣流向了國內,增加了國內貨幣存量。因此,清算貨幣應以國內凈金融投資負號方加國外部門的凈金融投資之和的絕對值較為適宜。

仍以2018年中國交易貨幣需求的清算貨幣量為例:

清算貨幣:億元

|非金融企業部門凈金融投資(-93337.5)+廣義政府部門凈金融投資 (-44968.5) + 國外部門凈金融投資(-1934.3)|=140240(計算結果保留整數,小數點后四舍五入)

這里需要特別說明的是:《資金流量表(實物交易)》與《資金流量表(金融交易)》的凈金融投資數據往往不一致。有的數據相差還比較大。在嚴格的條件下,如統計沒有誤差;實物交易采取“一手交錢,一手交貨,錢貨兩清”的結算方式;所有金融交易在金融體系內發生并如實統計,兩表的凈金融投資應當一致。但由于存在統計誤差,經濟主體之間的實物交易有延期付款、預付貨款、錢貨兩不清,以及大量的民間金融行為,導致《資金流量表(金融交易)》不能反映金融交易的實際面貌。因此,清算貨幣以《資金流量表(實物交易)》更能反映客觀的經濟事實。

綜上所述,宏觀經濟體的交易貨幣需求是清算貨幣,并以《資金流量表(實物交易)》為據確認。

三、貨幣存量的價值對應物:資本形成

貨幣是充當一般等價物的特殊商品,在實物貨幣時代,貨幣本身就是具有價值的某種商品如黃金白銀等,貨幣持有者可以用貨幣換得他所需要的某種等值的商品,現代貨幣已是信用貨幣——紙幣,紙幣之所以能充當貨幣的職能,是因政府法定的緣故,與實物貨幣具有同等效用,持幣者同樣可以換得他所需要的某種等值的商品。因此,貨幣存量的真正意義在于能夠換得價值相等的某種物品即價值物,否則,信用貨幣就是一張廢紙。

從經濟主體視角來看,貨幣存量是收入大于支出的結余,假若經濟主體將獲得的貨幣收入全部用于消費或者用于購買設備材料等貨幣支出,貨幣存量為零。因此,有貨幣存量就必然有沒有被消費或者沒有被售出的設備材料等物品,通常情況下,貨幣存量與社會上存在的物品價值成正比例關系。

從社會總產品的流向來看,貨幣存量對應的價值物就是產品的積累部分。社會總產品有三個流向:消費、出口和積累(也稱投資),消費是已經退出社會再生產的部分,出口是流向域外的部分。所以,貨幣存量的價值對應物是社會總產品中的積累部分。

從國民經濟的統計核算來看,資本形成指標是反映社會總產品的積累部分,它包括固定資本形成和存貨變動。

因此,貨幣存量的價值對應物:資本形成,它包括固定資本形成和存貨變動。

通常情況下,貨幣存量多,資本形成也多,貨幣存量少,資本形成也少,貨幣存量與資本形成成正比例關系。

四、貨幣供給主體的行為規則:貨幣匹配系數

從貨幣供給的視角觀察,貨幣存量(也稱貨幣供應量)是銀行體系向經濟主體投放貨幣的結果,而投放貨幣的主渠道是商業銀行的貸款業務。為了降低貸款風險,實現穩健經營,商業銀行通常采取抵押貸款,并且對抵押物的價值予以打折。

即使是信用貸款,經濟主體獲得貸款的目的,通常是為獲利而從事經營活動,因而創造的實物價值往往大于貸款的貨幣價值。

當然,也存在商業銀行的信用貸款時間距貨幣統計時間太近,經濟主體還未將貸款投入經營的情形,以及商業銀行購買固定資產等其它等值投放貨幣的情形。但這些未產生超出貨幣投放量價值的實物情形在貨幣投放總量中的占比很小。

因此,總體上觀察,貨幣存量小于社會總產品的積累部分價值是常態現象。事實上,貨幣投放實質是對資本形成的貨幣化匹配,貨幣存量占資本形成的比例就是資本形成的貨幣匹配系數,這種資幣匹配系數就是商業銀行客觀上存在的行為規則。通常情況下,商業銀行的資本形成的貨幣匹配系數小于1。

貨幣存量,從經濟主體的視角觀察,是為了滿足未來某種交易而預留的款項,即滿足清算貨幣的需求。由于未來不確定性的因素影響,人們往往在預留款項時會留有余地。預留款項占清算貨幣的比例就是清算貨幣的貨幣匹配系數,這種貨幣匹配系數就是經濟主體客觀上存在的行為規則。通常情況下,清算貨幣的貨幣匹配系數大于1。

不論是商業銀行還是經濟主體,在投放貨幣時,客觀上都會遵循一定的行為規則:貨幣匹配系數。

五、M1模型的建構

中國人民銀行規定,將貨幣劃分為M0、M1、M2三個層次,其中Mo是流通中的現金,M1=Mo+單位活期存款,單位活期存款從流動性來說,與現金基本無異,只是貨幣存放的地點不同而已。Mo存放在經濟主體手中,單位活期存款,存放在銀行體系的金庫里,記錄在銀行的賬戶上。并且隨著貨幣數字化的發展,Mo有逐漸消失的趨勢,因而本文只探討M1和M2兩個層次的貨幣存量模型,本部分探討M1模型的建構。

M1作為狹義資幣,充當現金職能,它是經濟主體短期收支狀況的反映。何為“短期”?按照習慣,一年以內的資金交易稱為貨幣市場,一年以上的資金交易稱為資本市場,并且銀行對超過一年以上的定期存款利率也是以年為單位,經濟主體對預期超過一年以上才需動用的存款通常選擇定期存款。因此,不妨以一年為限劃分為短期的依據。為了表述方便,把一年之內發生的貨幣需求表述為當期貨幣需求,一年之內發生的貨供給表述為當期貨幣供給。

(一)當期貨幣的需求與供給

當期貨幣需求包括兩方面:

一是資本移成(用符號C 表示),經濟主體在當期經濟活動中形成的產品積累即資本形成,需要與之進行必要的貨幣匹配,如工資、稅金等,否則經濟活動難以順利進行,資本形成必然需要一定的貨幣量與之匹配。

二是清算貨幣(用符號D 表示),經濟體內的經濟主體相互交易,價值對沖,最后形成的交易差額需要用貨幣支付進行清算。

當期貨幣供給包括兩主體:

一是商業銀行。商業銀行為實現自身的經營目標,在遵循穩健經營的前提下,根據經濟主體的生產經營活動的需要,適時適量向經濟主體投放貸款,自然是當期貨幣的供給主體。

二是經濟主體。經濟主體為了保證生產經營活動的順利進行,可以從歷年的貨幣積累、當期的固定資產折舊、以及從資本市場籌集資金等,滿足其當期資本形成和清算貨幣的需求。

當期貨幣的供給是商業銀行與經濟主體共同行為的結果。

(二)M1模型構建的基礎數據

國家統計局官網公布的《貨幣供應量》起點時間是1990年,《支出法國內生產總值》起點時間是1978年,《資金流量表(實物交易)》起點時間是1992年。因此,M1模型建構的數據采集,只能選擇1992年為起點時間,截止時間為2018年,共27年的歷史數據。其中2000年以前的《資金流量表(實物交易)》數據,從重慶市圖書館的《中國統計年鑒》采集,其余數據從國家統計局官網上采集。

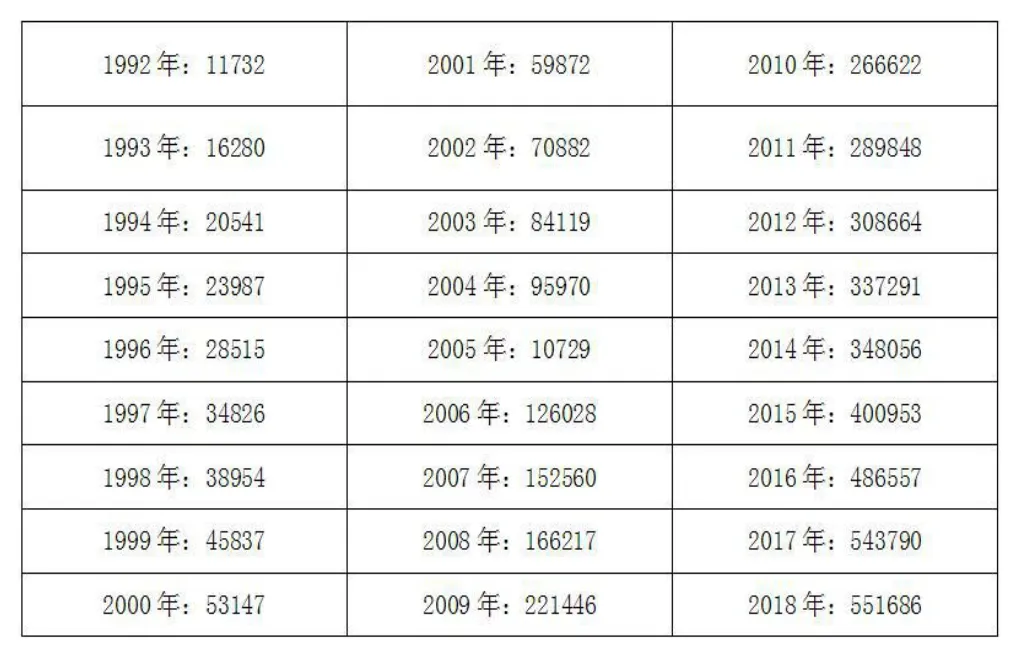

1.狹義貨幣M1 單位:億元(年末數,保留整數,小數點后四舍五入)。

?

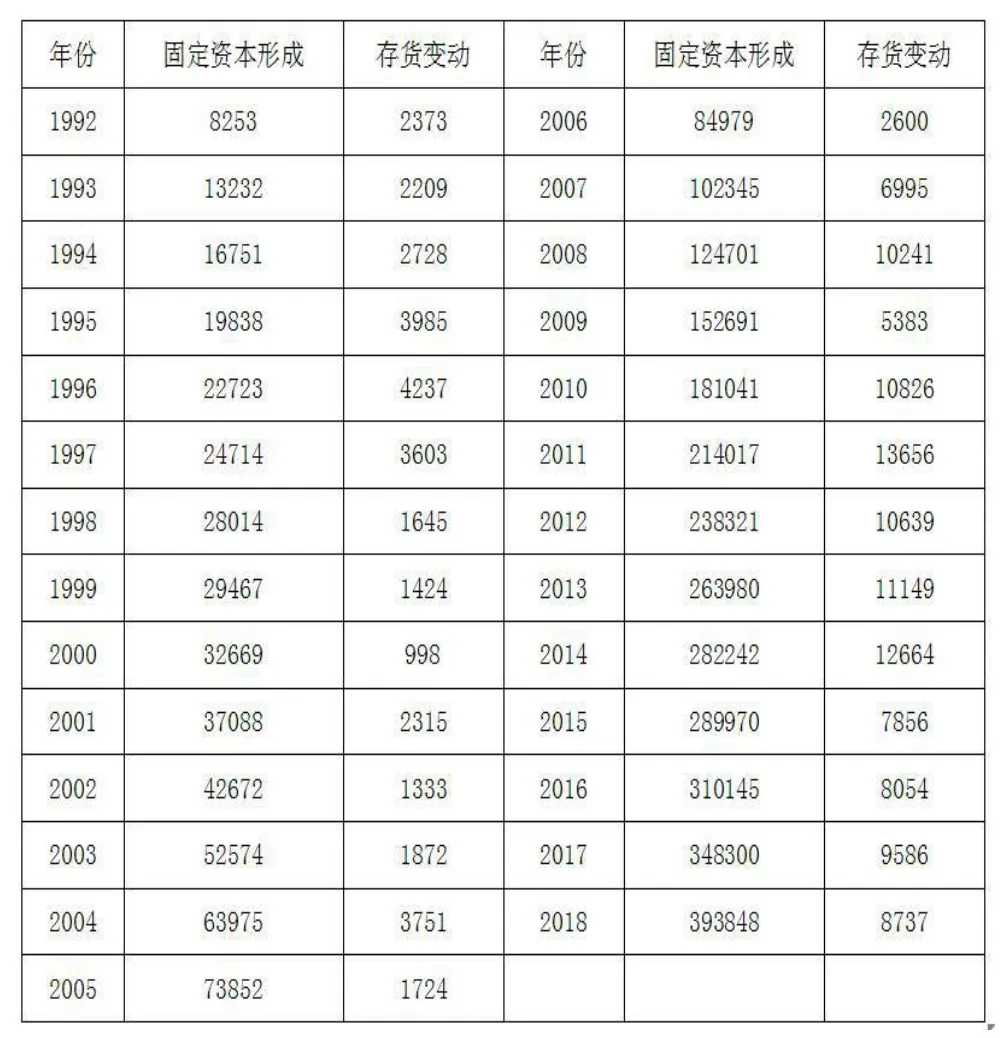

2.資本形成C 單位:億元。

資本形成C=固定資本形成+存貨變動

3.清算貨幣D 單位:億元。

|清算貨幣D=|國內部門凈金融投資負號方之和+國外部門凈金融投資結果保留整數,小數點后四舍五入。

(三) M1的數學模型及驗證

1.M1數學模型的邏輯關系。

設M1為因變量,B 為截距,C 為資本形成,自變量一,K1為資本形成的貨幣匹配系數,D 為清算貨幣,自變量二,K2為清算貨幣的貨幣匹配系數。

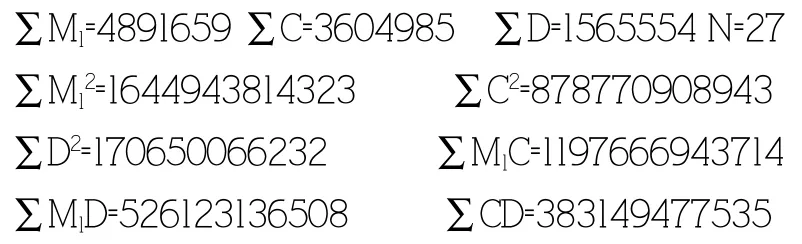

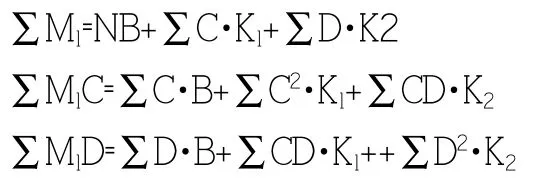

2.根據(二)中的數據,通過計算得出下列數據(計算過程從略):

3.采用普通最小二乘法,多元直線回歸模型建立方程組:

將2 中的相應數字代入方程組并求解

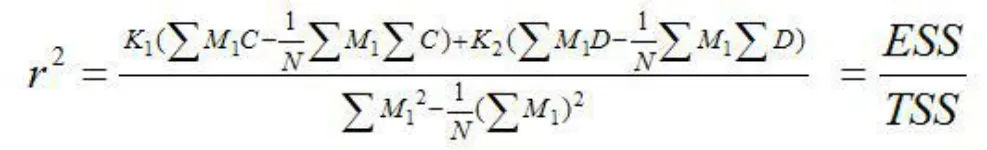

4、判定系數r2及總體顯著性檢驗

判定系數

將2、3 中的相應數字代入并求解:

總體顯著性檢驗:

構造F 檢驗統計量:

將相應數字代入并求解:

F=1016.335>Fα=0.05=3.40 F(K,N-K-1)

所以,可以拒絕在0.05 的顯著水平下,資本形成或清算貨幣匹配系數與M1是零相關,K1、K2與M1呈總體顯著相關關系。

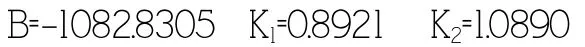

5.M1 的數學模型。

M1=-1082.8305+0.8921C+1.0890D

模型高度擬合,M1是經濟體當期資本形成和清算貨幣需求進行貨幣匹配的結果。

六、M2模型的建構

廣義貨幣量M2(也稱貨幣供應量),它反映的是經濟體在某一時點所擁有的貨幣總量。它是狹義貨幣量M1加上準貨幣(即儲蓄存款、定期存款)之和。從貨幣的流動性來說,準貨幣主要充當價值儲藏職能,在一定條件下,準貨幣也能轉化成現金,充當貨幣的流通手段。

與狹義貨幣M1是經濟主體當期收支狀況的反映不同,廣義貨幣是經濟體長期運行狀況在貨幣存量上的反映。何為“長期”?從銀行體系的供給視角觀察,是該幣種誕生之日起至M2統計之日止。從經濟主體視角觀察,是經濟主體以該種貨幣作為收入支出以來至M2統計之日的貨幣存量。因此,M2是經濟體從該種貨幣誕生以來到某一時點貨幣需求與供給狀態的反映。

(一)長期貨幣的需求與供給

長期貨幣的需求是資本形成凈值累積的貨幣化匹配

歷史地看,一個國家或地區的經濟發展史,一定意義上講,就是財富的累積史,就是資本形成的累積史,也是勞動產品的累積史。除非自給自足,勞動者與勞動產品在所有權上是分離的,因此,經濟主體在從事生產經營活動時,必須要支付勞動報酬及繳納國家稅金等必要支出,否則,經濟活動難以進行。

由于資本形成中的固定資本部分在經濟運行中會發生折舊,因此資本形成累積的價值是資本形成價值減去固定資產折舊的凈值部分。

隨著經濟體的資本形成的歷史累積,其資本形成凈值累積也必然需要貨幣與之匹配。

這里需要說明的是,構成當期貨幣需求的清算貨幣,不構成長期貨幣的需求要素。因為清算貨幣本質上是經濟各部門之間的貨幣流向反映,并不影響貨幣總量,所以清算貨幣不構成長發期貨幣的需求要素。

因此,長期貨幣的需求是資本形成凈值累積的貨幣化匹配。

長期貨幣的供給主體是銀行體系

中國在1978年以前,實行的是計劃經濟體制,中國人民銀行的職能相當于財政部的出納,貨幣投放量嚴格按照現金收支需求確定,大致相當于清算貨幣需求的投放。改革開放以來,隨著社會主義市場經濟體制逐步確立、發展、完善,中國人民銀行從財政部的附屬地位獨立出來,形成了分工明確、職能完善的銀行體系。中央銀行承擔貨幣發行,商業銀行承擔與經濟主體發生貨幣相關交易的職能。

這里需要說明的是,提供當期貨幣供給的經濟主體不是長期貨幣供給的主體。從短期來看,經濟主體把錢存進銀行,是商業銀行的資金來源。經濟主體也可以在資本市場籌集資金,但是,從長期來看,不論是經濟主體的自有資金,還是資本市場的資金,都是中央銀行發行,商業銀行投放的結果,而不是相反。因此,經濟主體不是長期貨幣的供給主體。

(二)M2模型建構的基礎數據

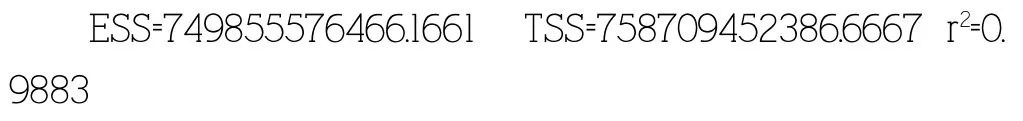

1.廣義貨幣M2單位:億元(年末數,保留整數,小數點后四舍五入。)

?

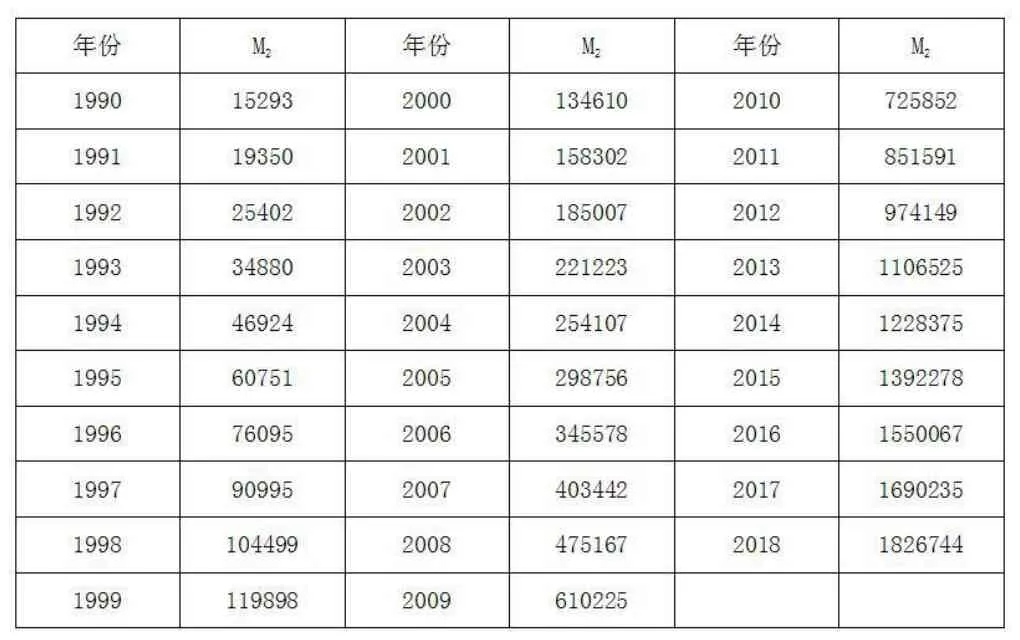

2.資本形成C 單位:億元。

?

3.固定資產折舊F 單位:億元(保留整數,小數點后四舍五入)。

(1)統計年份。

從 1997年起,尾數為“0、2、5、7”的年份,國家統計局進行《投入產出表(中間使用部分)》核算,列有“固定資產折舊”指標。

?

(2)其它年份估算。

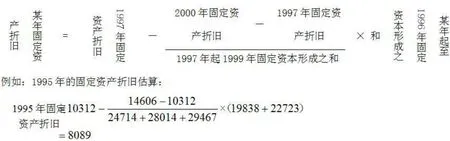

根據公式:固定資產折舊=固定資產原值×固定資產年折舊率,不妨假定:當年固定資產折舊=上年末固定資產原值×固定資產年折舊率,在不太長的時期內,固定資產價值及年折舊率不變,據此,則可以采用如下方法進行估算:

①1996年及以前年份:

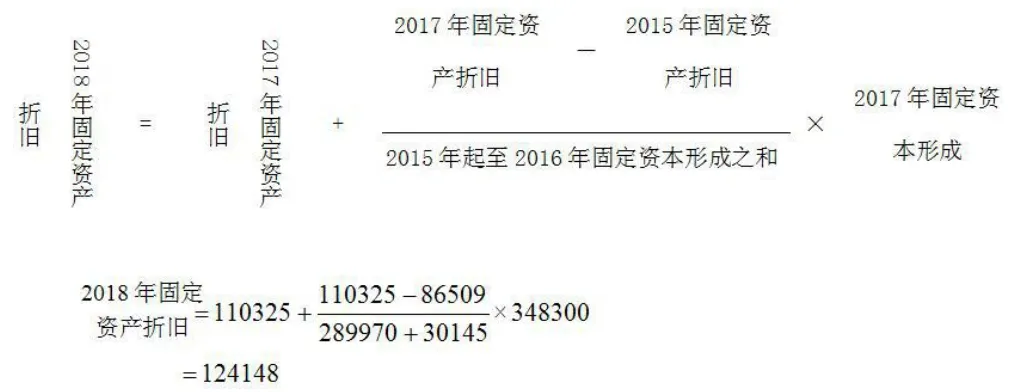

②1997年至 2017年尾數非“0、2、5、7”年份:

③2018年。

4.資本形成凈值累積∑E。

資本形成凈值E=資本形成-固定資產折舊

資本形成凈值累積∑E=歷年資本形成凈值之和

(三)M2的數學模型及驗證

1.設 M2為因變量,B 為截距,∑E 為自變量,資本形成凈值累積,K 為資本形成凈值累積的貨幣匹配系數。

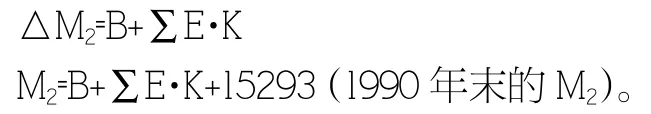

M2=B+∑E·K

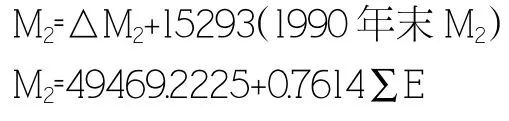

由于1990年以前的資料缺乏,且改革前的貨幣投放量系計劃經濟的貨幣投放,鑒此,為了模型能夠建立在比較合理的基礎上,有必要對相關數據進行適當的處理。

假定 1990年(年末)的 M2與 1990年(年末)的∑E 匹配,以此為界,1991年起新增M2與1991年起新增的∑E 匹配。

1991年起新增加的M2用△M2表示,則△M2=某一時點的M2-1990(年末)M(215293 億元)。

在計算∑E 時,需要注意的是1991年的資本形成凈值直接采用1991年資本形成,不得減去1991年的固定資產折舊。因為1991年的固定資產折舊反映的是1990年末固定資產價值的折舊,1991年的資本形成就相當于資本形成凈值。

1991年起新形成∑E=1991年以來至某一時點資本形成凈值之和,則有:

2.根據(二)中的數據,通過計算得出下列數據(計算過程略):

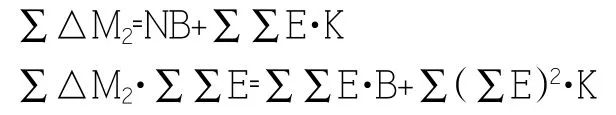

3.采用普通最小二乘法,一元直線回歸模型建立方程組:

將2 中的相應數字代入方程組中并求解:

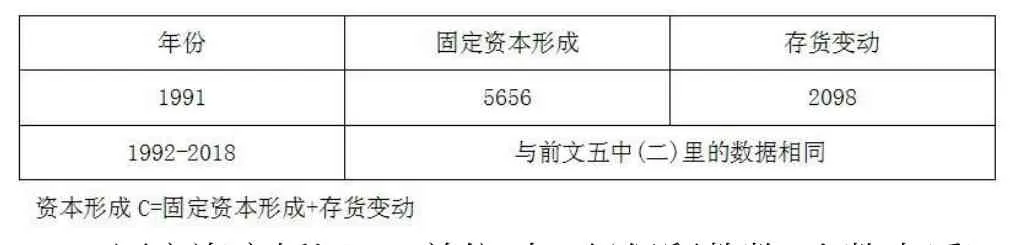

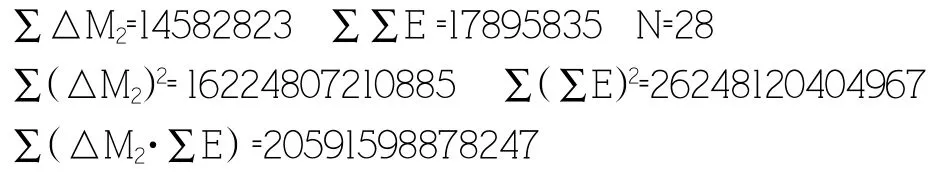

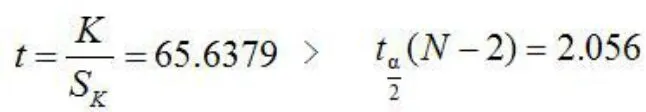

4.判定系數r2及K 的顯著性檢驗。

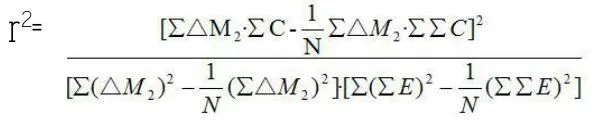

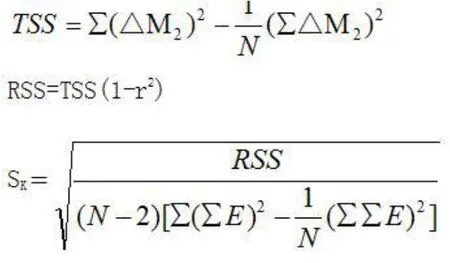

判定系數

將2 中的相應數字代入并求解:

r2=0.9940

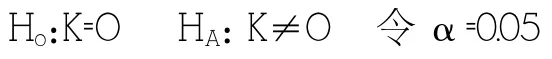

K 的顯著性檢驗

先計算K 的標準誤SK:

將2、3 中的相應數字代入并求解:

SK=0.0116

再構造t 檢驗統計量

將相應數字代入并求解:

所以,可以拒絕在0.05 顯著水平下,資本形成凈值累積的貨幣匹配系數K 為O,資本形成凈值累積的貨幣匹配系數與M2呈顯著相關關系。

5.M2的數學模型。

△M2=34176.2225+0.7614∑E(1991 起至某一時點資本形成凈值累積)

模型高度擬合,M2是資本形成凈值累積的貨幣化匹配。

通過此模型的實證檢驗表明,中國的貨幣存量M2之所以與國內生產總值GDP 比較,M2的增長比例遠高于GDP 的增長比例,而市場物價總體穩定,或者銀行網點密度增加,結算技術進步,服務水平提升,而所謂的貨幣流通速度卻越來越慢,根本原因在于費雪模型MV=PQ 通常情況下不適合宏觀經濟體的貨幣需求分析。

M2實質上是資本形成凈值累積的貨幣化匹配,中國的M2就是對中國資本形成凈值累積的貨幣化匹配,客觀上表現為國家大力投資基礎設施,鐵公機突飛猛進發展,銀行體系與之匹配投放貨幣的結果,資本形成凈值累積的貨幣匹配系數0.7614<1,并不存在所謂貨幣超發的問題,也可以說是中國經濟建設成就在貨幣存量上的反映。

七、幾點結論與啟示

1.費雪模型MV=PQ 適合微觀經濟主體的貨幣需求分析,通常情況下,不適合宏觀經濟體的貨幣需求分析。

2.宏觀經濟體的貨幣存量分析,從時間上劃分為短期和長期,短期以一年為限,表述為當期,長期是該種貨幣誕生以來至某一時點的時期。

3. 狹義貨幣M1 是當期貨幣需求與供給的狀況反映,模型 M1=B+CK1+DK2(其中 B 為截距,C 為資本形成,K1為資本形成的貨幣匹配系數,D 為清算貨幣,K2為清算貨幣的貨幣匹配系數)。

4. 廣義貨幣M2是該種貨幣誕生以來至某一時點的貨幣需求與供給的狀況反映,模型M2=B+∑E·K(其中B 為截距,∑E 為資本形成凈值累積,K 為資本形成凈值累積的貨幣匹配系數)。

5.當期內,商業銀行和經濟主體都是貨幣的供給主體,長期內,銀行體系是貨幣的供給主體,經濟主體不是貨幣供給主體。

6.實證檢驗,中國狹義貨幣M1是當期貨幣需求的貨幣化匹配,中國廣義貨幣M2是資本形成凈值累積的貨幣化匹配,不存在貨幣的超發問題。

7. 貨幣存量模型的建構一定要捋清貨幣存量的生成機理,找準經濟運行中影響貨幣存量的自變量因素至關重要。

8.貨幣量的發行錨應當選擇資本形成,貨幣總量的發行錨應當選擇資本形成凈值累積。