環境規制對陜西省產業結構優化的影響

——基于中介效應模型分析

李 珂,王鈺瑩

(甘肅政法大學 經濟學院,甘肅 蘭州 730030)

一、引言

在經濟新常態下,陜西省作為西部經濟大省,面臨著經濟結構轉型帶來的巨大壓力和由此延伸而來的轉變經濟發展方式的機遇與挑戰。陜西省地處西北內陸,氣候干燥,其中陜北地區的自然地貌和陜南地區的生態破壞是導致陜西省生態環境問題突出的原因。與我國東中部其他省份相比,陜西省目前仍然是一個經濟欠發達的地區,因此,經濟發展面臨著保持環境健康發展的使命。破解經濟發展與生態環境保護之間矛盾的難題,推動產業結構升級的同時加強生態環境保護,是陜西省實現經濟可持續發展的必要途徑。為了更好地解決這些問題,需要關于陜西省環境規制對產業結構優化影響的研究。

黨的十九大報告明確提出了“堅持人與自然和諧共生”“像對待生命一樣對待生態環境”“實行最嚴格的生態環境保護制度”等。環境規制作為我國政府進行環境管理的重要手段之一,它是以個人或者集體為對象、以有形或者無形的制度制約所存在的一種約束性力量,其目的是保護環境,但也對一個時期內國家或者區域的經濟增長有著重要的影響,進而影響著地區的產業結構。根據陜西省2007年統計年鑒和2018年統計年鑒表明,2006年陜西省工業廢水排放量為40479萬噸、工業廢氣中二氧化硫排放量796834.4噸、工業廢氣中煙(粉)塵排放量264419噸①,2017年陜西省工業廢水排放量為30875.52萬噸、工業廢氣中二氧化硫排放量158153.89噸、工業廢氣中煙(粉)塵排放量139168噸;2006年陜西省三次產業結構比是1:6.2:5.3②,2017年陜西省三次產業結構比是1:5.1:3.7。這些結果表明,隨著陜西省環境規制的實施,產業結構優化未受到負面影響。那么,陜西省環境規制政策是否會對產業結構優化產生影響以及產生怎樣的影響?本文將運用中介效應模型對此進行實證分析,為助推陜西省環境情況改善和產業結構優化提出建議。

二、文獻綜述

國外學者關于環境規制與產業結構關系的研究,主要有兩種觀點:第一種是邁克爾·波特(1995)提出了著名的“波特假說”理論[1],他認為環境保護政策影響經濟的主要方式是推動企業進行技術創新或采用創新技術。雖然短期內會增加成本,但從長遠來看,可以提高企業的生產效率,增強企業的核心競爭力,促進經濟增長。第二種觀點是反對波特假說,提出了“污染避難所假說”[2],認為高污染企業往往會向環境規制弱的國家或地區遷移,如果經濟發展水平較低的地區為追求經濟發展而犧牲原本的資源環境,降低該地的環境規制標準,那么就會引起當地環境污染問題的惡性循環,所以,環境規制不利于經濟增長。

國內學者關于環境規制與產業結構關系的研究,主要有三種觀點:一是認為環境規制對產業結構優化具有積極的促進作用[3-5],但是在不同地區促進作用不一致[6-7],還有部分學者提出促進作用具有時滯性[8-9]。二是認為環境規制對產業結構優化具有消極的抑制作用,如:李強、丁春林(2018)運用2005-2015年長江經濟帶沿線城市的面板數據,得出生態環境的優化不能及時促進長江經濟帶產業結構優化[10]。游達明(2018)采用空間杜賓計量模型進行實證研究,結果發現在考慮財政分權條件下,環境規制不利于產業結構優化[11]。衛平、余奕杉(2017)指出在低技術創新水平和低人力資本水平時,環境規制會抑制產業轉型優化[12]。三是認為環境規制對產業結構優化的影響具有不確定性。如:鐘茂初、李夢潔(2015)利用中國省際面板數據認為環境規制與產業結構優化呈現出U型的不確定關系[13]。

根據以上國內外學者關于環境規制對產業結構的影響分析,認為存在兩點不足:第一,有關環境規制對產業結構影響的路徑研究較少,環境規制、技術創新與產業結構之間的關系多處于兩兩關系的單一研究階段,鮮有學者研究技術創新是否在環境規制對產業結構的影響中起傳導作用。第二,研究對象選擇在各行業和國家層面較多,對于區域和省級層面研究較少。

“波特假說”[1]認為,環境規制會促使企業進行技術研發,從而倒逼產業結構優化升級,具體來看,企業通過提高技術研發投入和創新能力彌補環境規制得來的額外生產成本和增強自身的市場競爭力,而技術創新更重要的結果是帶來生產效率的提高、促進產業分工以及新興綠色產業的發展,從而使得產業結構不斷優化升級。與此同時,有一種對立的觀點“污染避難所假說”[2]認為環境規制不能通過技術創新促進產業結構優化升級。因為環境規制使得企業產生額外的生產成本,這在一定程度上擠占了企業的研發投入,從而阻礙技術創新和抑制產業結構優化升級。因此,本文以“波特假說”[1]和“污染避難所假說”[2]為理論基礎,驗證環境規制是否能夠通過技術創新這一中介變量對陜西省的產業結構優化產生影響。擬選擇陜西省西安市、銅川市、寶雞市、咸陽市、渭南市、延安市、榆林市、漢中市、安康市以及商洛市等十個城市,選取2006—2017年環境規制和產業結構優化指標數據對陜西省環境規制對產業結構優化影響進行實證分析。

三、模型構建及變量說明

(一)模型構建

根據“波特假說”[1],環境保護政策對經濟產生影響的主要方法是促進企業進行技術革新或采用革新技術。短期內會增加費用,但從長期角度看,可提高企業的競爭力,促進經濟增長。所以環境規制從長期來看可以通過技術創新的中介作用影響產業結構優化升級。本文將技術創新設定為中介變量,驗證中介效應是否存在。本文借鑒溫忠麟等學者[14]的處理方法采用逐步回歸法構建以下中介效應模型:

strit=c0+α1erit+γ1scalit+γ2govit+γ3devit+εit

(1)

tecit=c1+α2erit+εit

(2)

strit=c2+α3erit+β1tecit+γ4scalit+γ5govit+γ6devit+εit

(3)

其中,i和t分別表示對應的地區和年份,c0、c1和c2為常數項,α1~α3、β1、γ1~γ6為回歸系數,strit表示產業結構優化指數,tecit表示技術創新,erit為環境規制強度,scalit、govit和devit為控制變量即產業規模、政府支出水平和經濟發展水平,εit為隨機擾動項。

根據中介效應存在需滿足的三個條件③,分下面三步進行回歸檢驗:

第一步,檢驗模型(1)中環境規制強度系數α1是否顯著,若是顯著可以進行下一步,如果系數α1顯著為正,表明環境規制促進產業結構優化,反之,環境規制抑制產業結構優化。若不顯著,則停止中介效應分析。

第二步,檢驗模型(2)中環境規制強度系數α2和模型(3)中技術創新系數β1是否顯著,若同時顯著則進行第三步檢驗,若至少有一個不顯著,需進行sobel檢驗。sobel檢驗統計量為:

(4)

其中,Sβ1、Sα2為回歸系數β1和α2估計值的標準差,該統計量在5%顯著性水平下的臨界值為0.97。

第三步,檢驗模型(3)中環境規制強度系數α3是否顯著,如果α3顯著,則表明存在部分中介效應,即環境規制對產業結構優化的影響一部分是直接影響,一部分是通過技術創新影響;如果α3不顯著,則表明存在完全中介效應,即環境規制對產業結構優化的影響完全通過技術創新影響。

(二)變量說明

1.被解釋變量:產業結構優化(STR)。產業結構優化指一地區產業結構由低水平向高水平狀態發展的動態過程。本文借鑒徐德云(2011)構造的產業結構層次系數衡量產業結構優化程度,根據產業結構高級化由第一產業占主導逐漸轉向第二、三產業占主導地位的重要特征,分別對三大產業依次賦予1,2,3權重[15]。具體公式為:

(5)

上式中,yi,m,t代表第m產業在i地區t時期占地區生產總值比重;STRit表示產業結構高級化指標,其取值為1~3④。

2.核心解釋變量:環境規制強度(ER)。本文借鑒張治棟(2018)[16]的研究,采用污染綜合指數的倒數來度量地方政府環境規制程度。計算公式為:

(6)

其中,Ej,it表示i城市t年j污染物排放總量,本文選擇工業廢水排放量、工業SO2排放量、工業煙(粉)塵排放量進行重點考察;Yit表示i城市t年工業總產值;Ej.t為全國t年j污染物排放總量;Yt為全國t年工業總產值;Eit為i城市t年污染綜合指數。

3.中介變量:技術創新(TEC)。本文采用研發支出水平來衡量技術創新水平。因為《中國城市統計年鑒》中僅有各城市的科技和教育支出費,所以本文采用科技和教育支出費用之和衡量研發支出水平投入,然后以各城市實際研發支出水平投入與國民生產總值的比值來衡量研發支出水平[16]。

4.控制變量:由于造成環境規制對一個地區產業結構優化的影響因素是多方面的,面板模型還需要加入控制變量。本文選取控制變量如下:(1)產業規模(SCAL):規模以上工業企業工業總產值與地區生產總值的比值;(2)政府支出水平(GOV):一般公共預算支出占GDP比重;(3)經濟發展水平(DEV):當年GDP增值與當年GDP的比值。

(三)數據來源

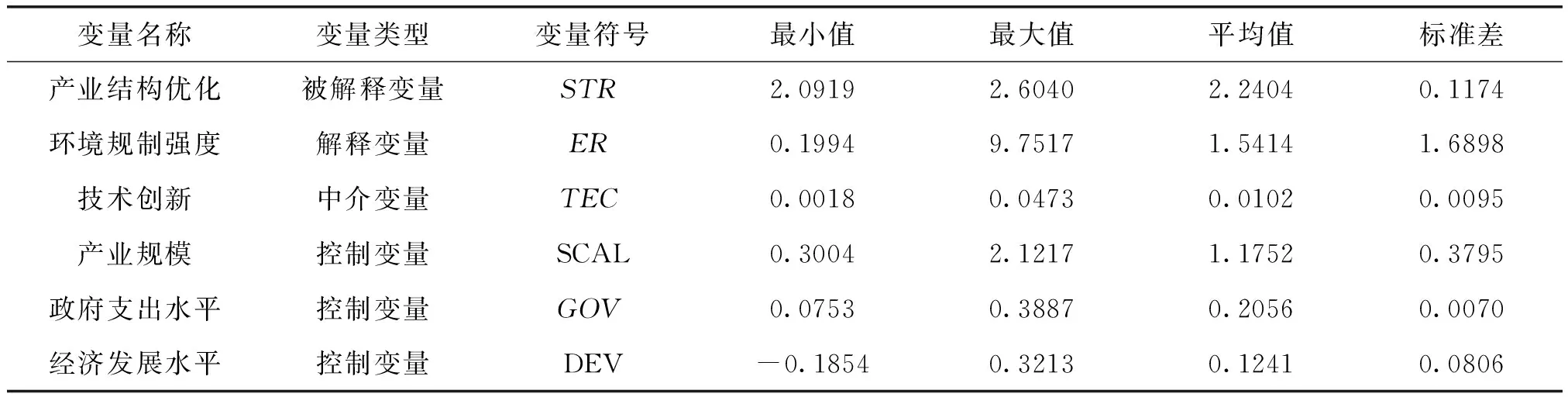

數據的選取不僅要考慮真實性還要考慮數據的可得性。本文中的所有變量數據均來自《中國統計年鑒》、《中國城市統計年鑒》和《陜西省統計年鑒》。由于個別城市污染排放數據缺失,所以用近兩年算術平均值替代。樣本變量描述性統計如表1所示。

表1 各個變量的描述性統計量

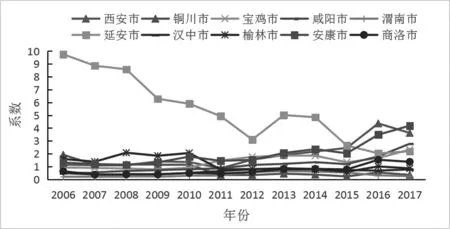

根據本文所采用的產業結構優化指標式(5),計算出陜西省各市2006—2017年產業結構優化程度系數,制作產業結構優化程度系數圖(圖1)。總體上,陜西省十個市產業結構優化系數逐年上升,說明產業結構不斷優化中。分別來看各個市,西安市的產業結構優化程度系數最高,主要由于西安市作為省會城市市政府采取政策吸引大量人才集聚,較好的支持了第三產業發展。其他九個市產業結構優化系數較低是由于均以第二產業發展為主導,粗放式的發展模式還未轉變。

圖1 陜西省各市產業結構優化程度系數圖(2006—2017)

根據本文所采用的環境規制度量指標式(6),計算出陜西省各市2006—2017年環境規制強度系數圖(圖2)。由環境規制度量指標達到環境規制強度系數越大,環境規制強度較高。總體上,陜西省環境規制強度系數呈微小上升趨勢,說明陜西省工業廢水排放量、工業SO2排放量、工業煙(粉)塵排放量等排放量基數逐漸減小。從圖2中可看出自2015年到2016年環境規制強度系數上升幅度最大,這是與2014年陜西省正式實施《陜西省大氣污染防治條例》有關,政策實施效果具有一定的滯后性,在2015年污染指數有所改善。而2015年之前延安市環境規制強度系數異常高與其減少排放污染物基數有關,2006年、2007年、2008年延安市工業廢水排放量分別為784萬噸、759萬噸、1350萬噸,同等工業總產值其他城市工業廢水排放量與延安市相比較高。

圖2 陜西省各市環境規制強度系數圖(2006—2017)

四、實證分析

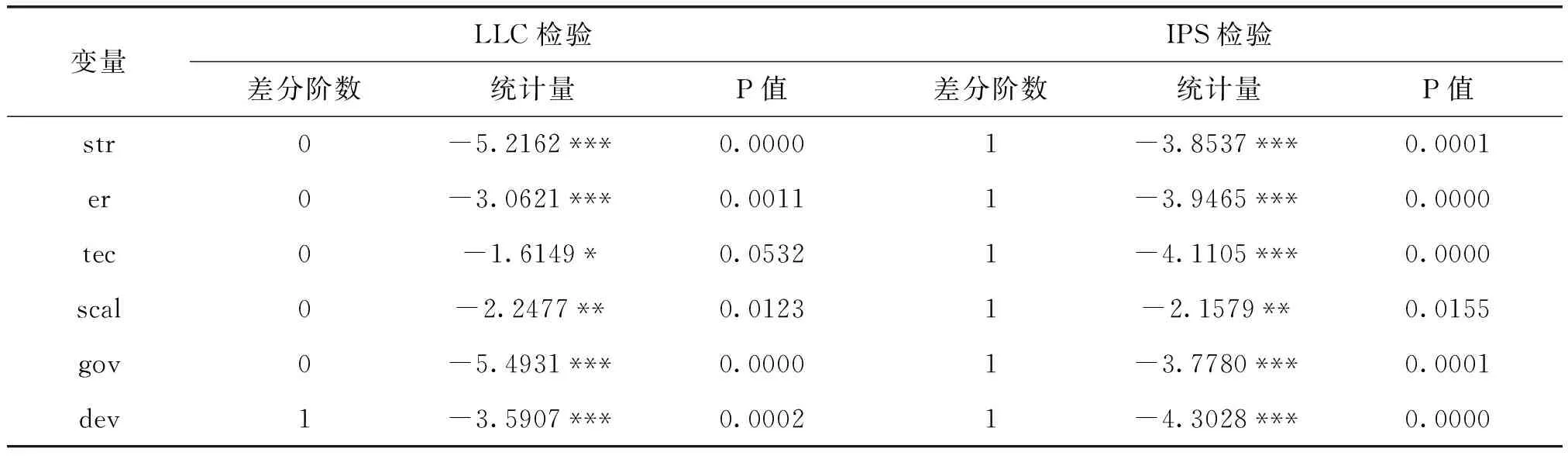

(一)平穩性檢驗

為保證數據的有效性,對數據進行單位根檢驗,以確保不會出現偽回歸現象。本文采用適用于同根的LLC檢驗和適用于不同根的IPS檢驗對所有變量進行檢驗均通過平穩性檢驗,可以進行下一步實證分析。

表2 面板數據單位根檢驗結果

(二)技術創新的中介作用

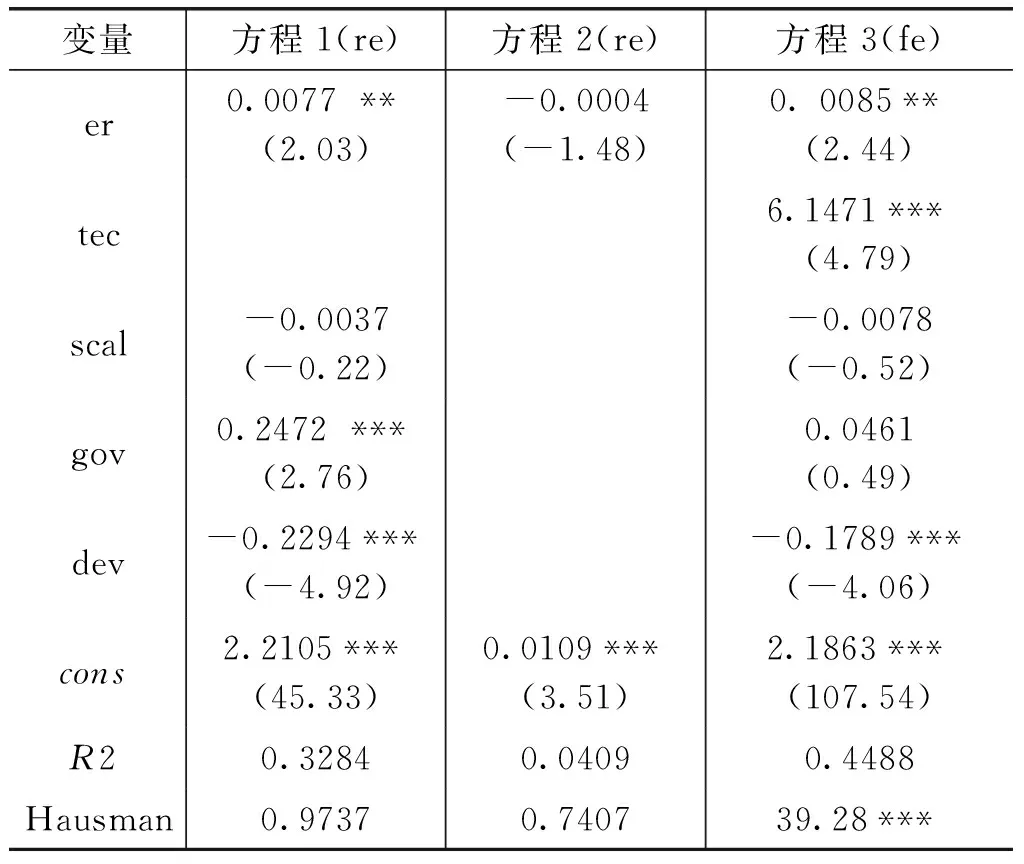

本文使用Stata16軟件對數據進行回歸。通過Hausman檢驗結果分析,在模型(1)和模型(2)的回歸結果中,隨機效應優于固定效應,因此采用隨機效應模型,模型(3)采用固定效應模型。實證結果如表3所示。

表3 技術創新的中介作用分析

方程1結果顯示,環境規制強度與產業結構優化的相關系數α1值為0.0077,表明環境規制促進產業結構優化,在5%顯著性水平下,環境規制強度每提高1%,產業結構優化程度相應提高0.0077;產業規模與產業結構優化的相關系數γ1值為-0.0037,表明產業規模阻礙陜西省產業結構優化,產業規模每提高1%,產業結構優化程度減少0.0037,但沒有通過顯著性檢驗;政府支出水平與產業結構優化的相關系數γ2值為0.2472,表明政府支出水平促進陜西省產業結構優化,在1%顯著性水平下,政府支出水平每提高1%,產業結構優化程度相應提高0.2472;經濟發展水平與產業結構優化的相關系數γ3值為-0.2294,表明經濟發展水平阻礙陜西省產業結構優化,在1%顯著性水平下,經濟發展水平每提高1%,產業結構優化程度減少0.2294;

方程2結果顯示,環境規制與技術創新的相關系數α2值為-0.0004,并沒有通過顯著性檢驗,但由于方程3中技術創新系數β1顯著,需要進一步做soble檢驗,經計算,soble檢驗的統計量為-1.42,其絕對值大于臨界值0.97,因此,技術創新中介效應在5%的水平下顯著,環境規制通過技術創新影響產業結構優化。

方程3結果顯示,環境規制與產業結構優化的相關系數α3值為0. 0085,表明環境規制促進陜西省產業結構優化,在5%顯著性水平下,環境規制強度每提高1%,產業結構優化程度相應提高0. 0085;技術創新與產業結構優化的相關系數β1值為6.1471,表明技術創新促進陜西省產業結構優化,在1%顯著性水平下,技術創新每提高1%,產業結構優化程度相應提高6.1471;產業規模與產業結構優化的相關系數γ4值為-0.0078,表明產業規模阻礙陜西省產業結構優化,產業規模每提高1%,產業結構優化程度減少0.0078,但沒有通過顯著性檢驗;政府支出水平與產業結構優化的相關系數γ5值為0.0461,表明政府支出水平促進陜西省產業結構優化,政府支出水平每提高1%,產業結構優化程度相應提高0.0461,但沒有通過顯著性檢驗;經濟發展水平與產業結構優化的相關系數γ6值為-0.1789,表明經濟發展水平阻礙陜西省產業結構優化,在1%顯著性水平下,經濟發展水平每提高1%,產業結構優化程度減少0.1789。

(三)穩健性檢驗

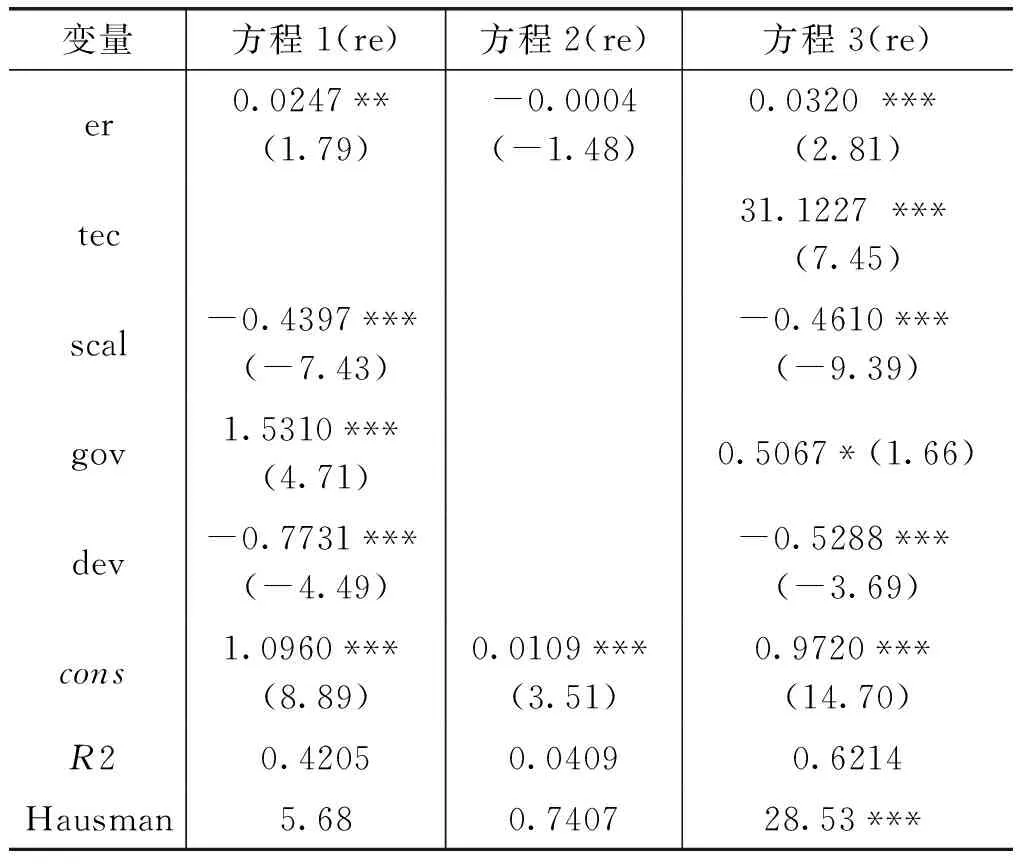

為確保模型設定的合理性和實證結果的穩健性,本文將采用替代性檢驗對回歸結果進行穩健性檢驗。將模型中的產業結構優化指標用第三產業增加值與第二產業增加值之比代替重新進行回歸。檢驗結果如表4所示,回歸結果與基礎回歸結論基本一致,說明模型設定合理,檢驗結果具有穩健性。

表4 使用替代變量模型檢驗結果

五、結論及建議

本文運用中介效應模型,選擇陜西省10個地級市,運用2006—2017年陜西省12年有關環境規制和產業結構優化指標進行實證分析,得到以下結論:1、環境規制對陜西省產業結構優化具有促進作用,表明陜西省環境規制對產業結構優化是有利的。2、政府支出水平對陜西省產業結構優化具有積極的促進作用,在產業結構優化上提供的財政支出能有效促進產業結構優化。3、產業規模和經濟發展水平對產業結構優化具有負向作用。究其原因是陜西省經濟發展主要依靠第二產業拉動經濟,并且過去經濟發展屬于粗放式發展,不是依靠創新驅動,所以與產業結構優化呈現出負相關,研究結果與楊冬民(2020)學者研究結論一致[17]。4、技術創新在環境規制對產業結構優化的影響中起中介作用。雖然環境規制通過技術創新對產業結構優化的影響在理論分析上具有兩面性,但基于陜西省現實情況分析,卻有積極的一面。

根據以上研究結論,提出以下政策建議:1、陜西省應加大環境規制執行力度。基于實證結果,環境規制可以促進陜西省產業結構優化,所以陜西省應更加注重環境規制的執行力度。環保局可以建立污染超標準企業數指標,通過指標數據說明執行力度。并且需要加強環保立法的法律法規,適當提高陜西省環境規制標準。2、政府增加財政支出支持產業結構優化。實證結果表明政府支出水平與產業結構優化之間存在正相關。因此,陜西省政府應加大對環保研究機構的支持和投資,并且加大對環境保護的財政支出。3、培育戰略性新興產業。根據實證結果表明,產業規模和經濟發展水平對產業結構優化具有負向阻礙作用,原因是陜西省現階段經濟發展依靠第二產業拉動,各市應注重對第三產業基礎設施建設,吸引企業入駐來促使產業結構優化。4、大力提升技術創新水平來促進產業高質量發展。實證結果表明環境規制通過技術創新對產業結構優化起部分中介作用,因此陜西省應加強技術創新水平,利用陜西省高校集聚優勢,重視教育投資,加強科技人才培養。并且鼓勵政府對創業前期創新企業的投資,實現陜西產業結構的優化升級。

注釋:

①該數據由2007年《陜西省統計年鑒》中陜西省各市工業廢氣中煙(粉)塵排放量加總得到。

②該數據由2018年《陜西省統計年鑒》原始數據計算整理得到。

③中介效應存在的三個條件:一是未納入中介變量前,核心解釋變量對被解釋變量影響顯著;二是核心解釋變量對中介變量影響顯著;三是納入中介變量后,中介變量和核心解釋變量對被解釋變量影響顯著。

④STRit在1附近取值或等于1,說明經濟結構以農業結構為主;STRit在2附近取值或等于2,說明國民經濟中第二產業占主導,工業在經濟中發揮了重要作用;STRit在3附近取值或等于3,說明第三產業占比大,服務業在經濟中占重要地位。