清熱利濕中藥穴位貼敷神闕穴聯合口服布拉氏酵母菌散治療小兒輪狀病毒腸炎的療效觀察〔1〕

鄧文華,甘小利,吳婷,劉艷梅

(萍鄉市婦幼保健院,江西 萍鄉 337000)

小兒輪狀病毒腸炎(RVE)較為常見,多由輪狀病毒經消化道傳播所致,多發于秋冬季,可引起腹瀉、發熱、嘔吐等癥狀,嚴重影響患兒健康[1-2]。目前,臨床治療RVE多以止瀉、糾正腸道微生態等綜合手段為主,蒙脫石散為常用止瀉藥物,給藥后能覆蓋于消化道黏膜組織,保護黏膜,減輕臨床癥狀[3]。布拉氏酵母菌散為益生菌制劑,可直接增加腸道益生菌數量,加快腸道微生態恢復[4]。但臨床長期用藥發現,常規西藥方案癥狀緩解較慢,仍需進一步優化治療方案。中醫認為小兒RVE多由濕熱之邪、脾胃運化失常所致,臨床治療需注重清熱利濕、安腸止瀉[5]。而中藥湯劑口味不佳,小兒群體難以良好喂服,故采用穴位貼敷,該方法簡單易行,亦可加快藥物滲透。鑒于此,本研究旨在分析清熱利濕穴位貼敷神闕穴聯合布拉氏酵母菌散治療小兒RVE的臨床效果。報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2020年8月—2021年8月收治的RVE患兒70 例,按隨機數字表法分為對照組和觀察組,每組35 例。對照組中男19 例,女16 例;年齡(1.92±0.25) 歲;病程(1.85±0.24) d。觀察組中男20 例,女15 例;年齡(1.95±0.27) 歲;病程(1.87±0.27) d。兩組一般資料對比,差異無統計學意義(P>0.05),有可比性。本研究經醫學倫理委員會批準。

1.2 入選標準

納入標準:符合《諸福棠實用兒科學》[6]中RVE診斷;中醫符合《中醫病證診斷療效標準》[7]中泄瀉濕熱證;患兒家屬簽訂知情同意書。排除標準:伴有其他腸道病毒感染;肝腎功能障礙;存在重度脫水;對本研究用藥過敏;合并先天性免疫缺陷;近4周內使用過微生態制劑等。

1.3 方法

兩組均予以退熱、補液、抗感染等對癥治療。對照組口服蒙脫石散聯合布拉氏酵母菌散治療。蒙脫石散:<1 歲,每次1.0 g,每日3次;1~2 歲,每次2.0 g,每日3次;>2 歲,每次3.0 g,每日3次;布拉氏酵母菌散:6個月~≤1 歲,每次0.125 g,每日1次;>1~3 歲,每次0.25 g,每日1次;>3 歲,每次0.25 g,每日2次。觀察組予以清熱利濕中藥穴位貼敷神闕穴聯合布拉氏酵母菌散治療。穴位貼敷:方劑組成為黃芩、葛根、甘草、黃連、半夏、蒼術、芡實及白豆蔻,各等份研磨成粉,以蜂蜜調和成貼敷劑,涂抹于穴位貼上貼敷于神闕穴,每次2 h,每日1次;布拉氏酵母菌散用法同對照組。兩組均治療6 d。

1.4 觀察指標

臨床療效:顯效,治療6 d后,大便次數、性狀復常,其他癥狀消失;有效,治療6 d后,大便次數、性狀明顯改善,其他癥狀有所好轉;無效,治療6 d后,大便次數、性狀等均無變化,甚至加重。總有效率=(顯效+有效)例數/總例數×100%。癥狀及體征改善時間:比較兩組大便次數復常時間、大便性狀復常時間、嘔吐消失時間、退熱時間及住院時間。不良反應包括便秘、口干、皮膚紅腫等。

1.5 統計學方法

2 結 果

2.1 臨床療效

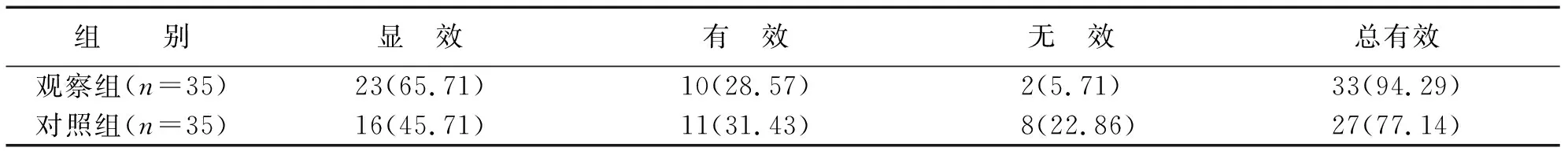

觀察組總有效率高于對照組,差異有統計學意義(χ2=4.200,P<0.05)(見表1)。

表1 兩組臨床療效對比 單位:例(%)

2.2 癥狀及體征改善時間

觀察組大便次數復常時間、大便性狀復常時間、嘔吐消失時間、退熱時間及住院時間均短于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)(見表2)。

表2 兩組癥狀及體征改善時間對比 單位:d

2.3 不良反應

對照組出現2 例便秘,2 例口干,不良反應發生率為11.43%(4/35);觀察組出現1 例口干,1 例皮膚紅腫,不良反應發生率為5.71%(2/35)。兩組不良反應相比,差異無統計學意義(χ2=0.182,P=0.393)。

3 討 論

RVE發病機制復雜,臨床認為小兒群體免疫功能低下,對外界病原微生物抵抗能力較弱,加之天氣變化、飲食不當等影響,輪狀病毒趁機侵襲,進而誘發腸炎。而輪狀病毒侵入腸道后,可于小腸柱狀上皮細胞持續復制,引起小腸黏膜細胞空泡變性壞死,致受累腸黏膜上皮細胞脫落,造成小腸黏膜電解質及水分平衡功能障礙,從而影響乳糖、鹽等物質吸收,導致水分、電解質進一步流失,誘發腹瀉。長期腹瀉不僅可引起脫水,久之還會影響營養物質吸收,阻礙患兒正常發育。蒙脫石散聯合布拉氏酵母菌散為目前治療小兒RVE常用方案,其中蒙脫石散屬于吸附性止瀉劑,口服后可迅速且均勻分布于腸腔表面,不僅能保護黏膜組織,還可吸附病原菌,使其隨糞便排出體外,以減輕對黏膜組織的侵襲[8]。蒙脫石散還可結合黏液糖蛋白,從質和量兩方面修復黏膜屏障功能,以增強黏膜抵御能力,減輕腹瀉癥狀。而布拉氏酵母菌散為真菌類制劑,進入人體后可定植于胃腸道內,抑制致病菌增殖,改善腸道微生態環境,且該藥對腸黏膜具有營養作用,能加快小腸絨毛上皮細胞修復,恢復腸道正常功能,以促進腹瀉消失[9]。本研究結果顯示,觀察組總有效率高于對照組,大便次數復常時間、大便性狀復常時間、嘔吐消失時間、退熱時間及住院時間均短于對照組(P<0.05),兩組不良反應比較差異無統計學意義,表明穴位貼敷聯合布拉氏酵母菌散治療小兒RVE效果確切,能加快癥狀及體征消失,且不良反應少。穴位貼敷為中醫經典外治之法,在經絡學理論指導下,將藥物研成細末,并以蜂蜜或水等物質調成糊狀,置于膏藥之上再貼敷于人體特定穴位,可發揮穴位刺激、藥物治療等多重作用,以改善機體氣血運行,調整臟腑生理功能,達到扶正祛邪、防病治病之效[10]。本研究患兒均為濕熱證,故選用黃芩、葛根、甘草、黃連、半夏、蒼術、芡實及白豆蔻等清熱利濕中藥,其中黃芩、黃連能清熱燥濕、瀉火解毒;葛根能解肌退熱、升陽止瀉;甘草能清熱解毒、調和諸藥;半夏能燥濕化痰、降逆止嘔;蒼術能燥濕健脾、祛風散寒;芡實能補脾止泄、利濕健中;白豆蔻能化濕行氣、溫中止嘔。諸藥合用,共奏清熱利濕、瀉火解毒之效。同時,貼敷穴位選取神闕穴,該穴位于臍中,為先天之本源、生命之根,又為后天之根源,具有溫脾溫腎、調理脾胃、溫經疏絡之效,將藥物貼敷于該穴之上,可加快藥物經穴滲透,進一步改善小兒胃腸功能,加快腹瀉癥狀消失。穴位貼敷具有操作簡單、價格低廉、免服藥、痛苦小等優勢,適用于嬰幼兒群體,與布拉氏酵母菌散聯合使用可協同增效,從多方面發揮作用,快速改善RVE病情,減輕患兒痛苦。

綜上所述,中藥穴位貼敷聯合布拉氏酵母菌散可提高小兒治療效果,減輕腹瀉癥狀,縮短住院時間,且安全性高。