胃腸道手術后肺部感染的危險因素分析

王孝曼,王海鳳,張波

(1.安徽中醫藥大學第一附屬醫院,安徽 合肥 230031;2.安徽省腫瘤醫院,安徽 合肥 230031)

近年來,隨著胃腸疾病發病率的上升和醫療技術的快速發展,外科手術成為胃腸道疾病主要的治療方法之一[1]。由于侵入性的診療操作,感染成為術后最常見的并發癥,其中肺部感染在術后感染中更為常見。術后肺部感染不僅導致患者住院時間延長、住院費用增加,還成為患者預后不良的重要因素[2]。國內研究顯示[3],接受胃腸道手術的患者術后肺部感染發生率為16.08%~18.10%,僅次于胃腸道手術切口部位感染率(25%~40%)。然而,目前國內外對胃腸道手術后肺部感染危險因素的研究明顯不足[4]。一項腹腔鏡胃部手術后肺部感染的研究顯示[5],高齡、吸煙史、合并肺功能不全、術前化療為術后感染的危險因素。另一項大腸癌術后肺部感染的研究顯示[3],高齡、開腹手術、手術時間過長者均易發生術后肺部感染。本研究探討胃腸道手術后肺部感染的危險因素,為識別高風險患者及實現有效的圍術期干預提供依據。

1 資料與方法

1.1 一般資料

應用電子病歷系統隨機抽取2019年1月1日—2020年12月31日接受胃腸道手術的出院患者240 例。根據患者手術后是否存在肺部感染,分為非感染組(194 例)和感染組(46 例)。非感染組男133 例,女61 例,年齡(64.12±10.32) 歲;感染組男33 例,女13 例,年齡(65.85±9.71) 歲。兩組性別、年齡等一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),有可比性。納入標準:患者住院期間行胃或大小腸手術;患者肺部感染發生于手術后。排除標準:腹腔開-關術、剖腹探查術、內鏡診療操作等未涉及胃腸道切除的手術;術前已存在感染的患者。

1.2 方法

采用回顧性調查方法,制訂調查表,收集患者一般資料及胃腸道術后肺部感染的相關因素,包括患者年齡、體質量、吸煙(吸煙史10年以上或1年以上且持續至住院前)、糖尿病、高血壓、兩種以上基礎疾病、腫瘤分期、手術時間、抗菌藥物使用情況、手術類型、手術部位、術前血紅蛋白、術前白蛋白、術中出血量、術前化療史、手術級別、麻醉分級(ASA分級)。

1.3 統計學方法

應用SPSS21.0統計軟件進行統計學分析。計數資料采用χ2檢驗,將單因素分析中差異有統計學意義的危險因素納入Logistic多元回歸中進行分析,檢驗水準α=0.05,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結 果

2.1 肺部感染手術種類

納入研究的240 例胃腸道手術患者中肺部感染46 例,發生率為19.17%。其中結直腸手術108 例,術后肺部感染率21.30%;胃部手術98 例,術后肺部感染率20.41%;胃腸造口術/還納術26 例,未出現術后肺部感染;小腸手術8 例,術后肺部感染率為37.50%(在胃腸道手術中占比最高)。

2.2 術后肺部感染單因素分析

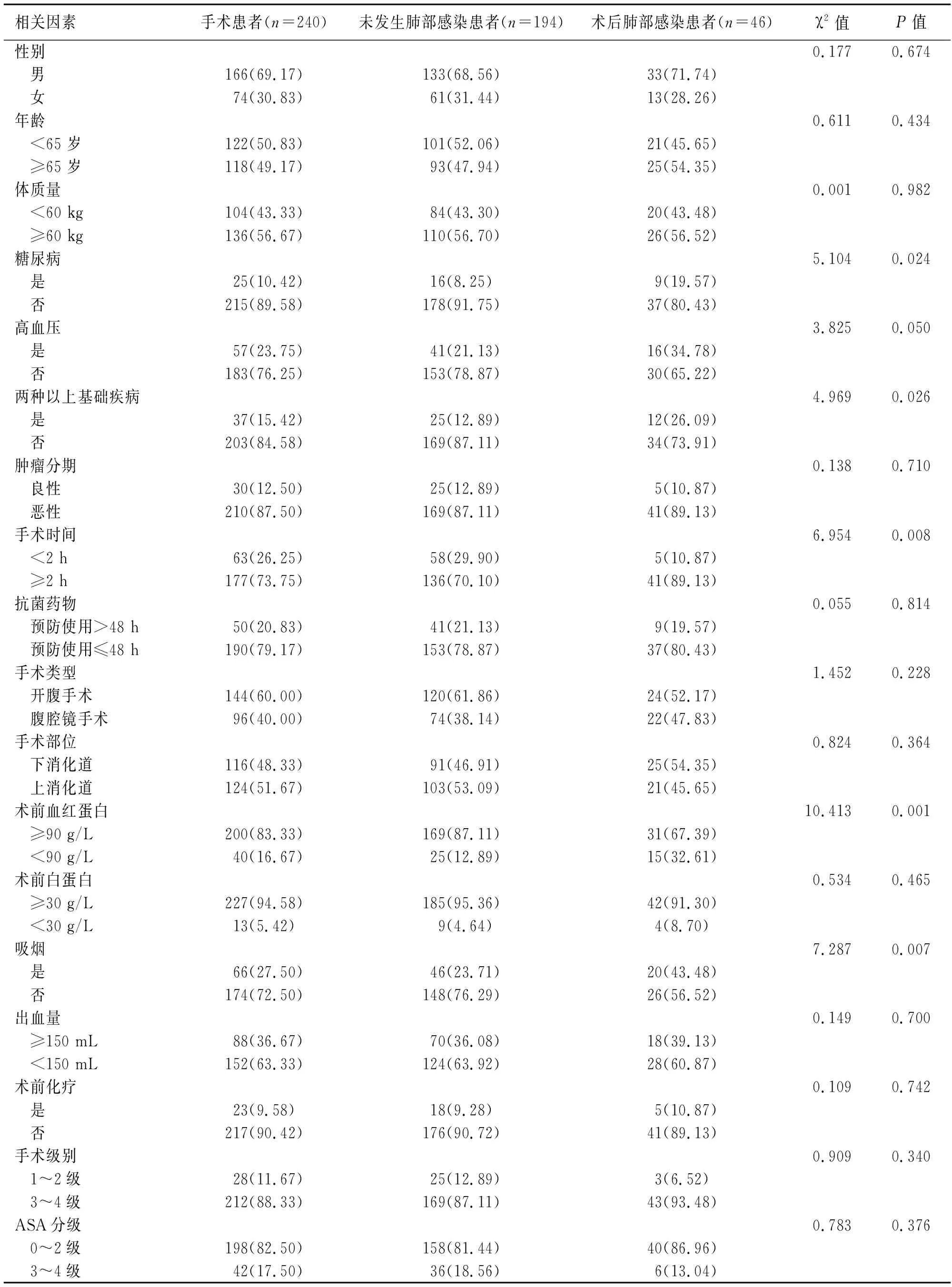

通過單因素分析發現,胃腸道手術患者5 種因素與術后肺部感染相關,包括罹患糖尿病、兩種以上基礎疾病、手術時間≥2 h、術前血紅蛋白<90 g/L、吸煙(P<0.05)。單因素分析結果見表1。

表1 胃腸道手術后肺部感染單因素分析 單位:例(%)

2.3 Logistic回歸分析

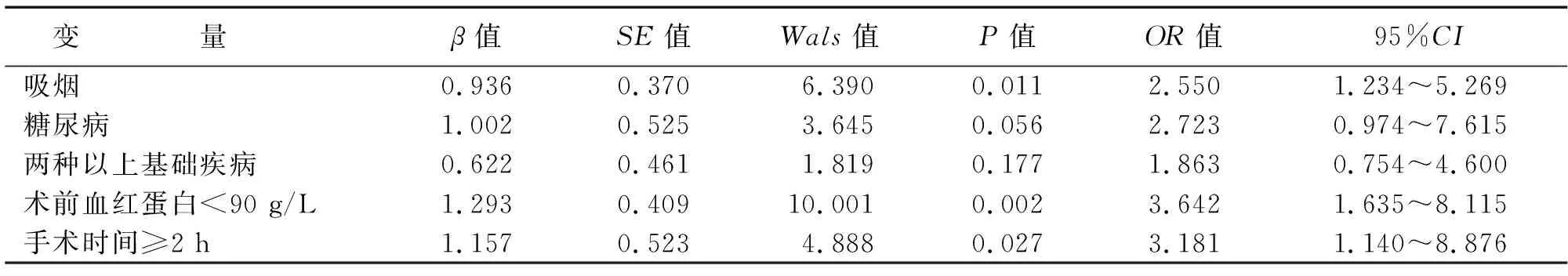

以術后肺部感染為因變量,以罹患糖尿病(否=0,是=1)、兩種以上基礎疾病(否=0,是=1)、手術時間≥2 h(否=0,是=1)、術前血紅蛋白<90 g/L(否=0,是=1)、吸煙(否=0,是=1)為自變量進行Logistic回歸分析。結果顯示:吸煙、術前血紅蛋白<90 g/L、手術時間≥2 h是胃腸道術后肺部感染的獨立危險因素(見表2)。

表2 胃腸道手術患者術后肺部感染Logistic回歸分析

3 討 論

肺部感染是手術后常見并發癥之一,感染發生率為2%~19%,病死率為8%~71%[6]。由于人體胃腸道生理結構的特殊性,導致接受胃腸道手術的患者術后感染機會高于其他外科手術患者[7]。一項對384 例結直腸手術患者的研究顯示[8],接受腹腔鏡手術患者的肺部感染率僅為1.8%,而接受開放性手術患者的感染率為3.5%。另一項關于胃癌腹腔鏡手術患者的調查顯示[5],術后肺部感染率為13.20%。本文對240 例胃腸道手術患者的調查顯示,術后肺部感染的發生率為19.17%,高于相關研究報道,其中胃部手術與結直腸手術的肺部感染率基本一致,行開腹或腹腔鏡的結直腸手術肺部感染率亦基本一致。Logistic回歸分析顯示,吸煙、術前血紅蛋白<90 g/L、手術時間≥2 h是胃腸道手術后繼發肺部感染的獨立危險因素。

類似研究報道[5],吸煙是胸部或腹部手術后肺部感染的獨立危險因素。長期大量吸煙患者肺密閉容量增加,呼吸道上皮纖毛受損,導致纖毛運動能力下降,分泌物清除功能受影響[9]。同時肺泡表面活性物質減少、分泌物增加,免疫功能下降,進一步增加肺部感染風險[10]。因此,對于長期大量吸煙患者,手術前后的預防性護理尤為重要。術前足夠時間的戒煙可有效降低患者術后肺部感染的發生率。《加速康復外科中國專家共識及路徑管理指南》建議患者術前戒煙不少于2周[11],然而英國的一項前瞻、觀察性研究顯示術前小于6 周的戒煙并不能降低術后肺部感染的發生率[12]。同時應做好患者的健康宣教、呼吸功能鍛煉及口腔護理,術后還應在機械及藥物輔助下或醫護人員幫助指導下排痰,鼓勵患者早期下床活動,有效降低術后肺部感染的發生率[13]。

本研究表明,手術時間過長(手術時間≥2 h)亦是術后肺部感染的獨立危險因素。手術時間作為術后肺部感染獨立危險因素的相關研究已有報道[14]。手術時間的延長必然導致全身麻醉時間的延長,肌松藥物使用量增加,術后由肌松藥物殘留引發的神經肌肉阻滯風險增加,麻醉機械通氣時間進一步延長,上呼吸道防御屏障減弱,纖毛運動和清除分泌物功能下降;同時機械通氣降低肺順應性,破壞下呼吸道防御屏障,從而影響患者術后有效呼吸及排痰,增加患者術后肺部感染風險[15]。因此,對于預期手術時間較長的患者,術前應充分準備;術中密切配合,在保證手術效果的前提下縮短手術時間、減少麻醉藥物用量;術后加強護理,減少患者機械通氣時間。

本研究發現,術前貧血(血紅蛋白<90 g/L)是影響患者術后肺部感染的危險因素之一。已有相關研究表明術前貧血會增加術后肺部感染的發生率[16]。紅細胞作為機體防御屏障的作用與白細胞一樣不可被低估,紅細胞通過C3b受體與免疫復合物結合并將其清除。貧血患者紅細胞免疫黏附活性C3b花環率明顯下降,紅細胞免疫功能降低,從而減弱對病原體的吞噬作用[17]。貧血不僅是誘發肺部感染的風險因素,亦是肺部感染預后不良的因素。手術前后應積極糾正患者貧血狀況,降低術后肺部感染發生風險。

本研究存在一定的局限性:首先,患者主要來自本省域,單中心回顧性收集數據可能存在偏倚;其次,從病歷中收集的數據資料有限,比如研究中由于缺乏患者身高數據,未能獲得患者體質量指數,僅將患者體質量作為影響因素進行分析可能存在偏差,同時也未能將第一秒用力呼氣率、第1秒用力呼氣容積/用力肺活量、呼氣流量峰值等反應肺功能的指標納入研究。此外,由于回顧性地從醫療記錄中發現術后肺部感染,未能排除缺乏胸片等檢查而診斷不足的病例。

綜上所述,胃腸道手術后肺部感染的獨立危險因素包括吸煙、血紅蛋白<90 g/L、手術時間≥2 h。對于存在以上危險因素的患者,應加強圍術期護理,積極采取戒煙、輸血、縮短手術時間等干預措施,有效降低胃腸道手術后肺部感染的發生率。