基于三階段DEA模型的長江中游城市群創新效率研究

蔣世敏, 王承云, 熊文景

基于三階段DEA模型的長江中游城市群創新效率研究

蔣世敏, 王承云*, 熊文景

(上海師范大學 環境與地理科學學院,上海 200234)

以長江中游城市群28個地級市為研究對象,運用三階段數據包絡分析(DEA)模型測度并分析長江中游城市群2005—2018年的創新效率及其時空演化特征,采用地理加權回歸(GWR)模型揭示創新效率空間差異的影響因子及其空間異質性.結果顯示:長江中游城市群創新效率呈現兩段式特征,2005—2010年為平穩發展期,2011—2018年為波動變化期;“一圈二群”創新發展趨勢尚不明朗,目前還處于創新發展的初級階段;長江中游城市群2005—2018年創新效率空間分異顯著,整體上呈現“發散-聚斂-發散”的特征;經濟基礎(ECO)、產業結構(INDU)、外商投資(FDI)、政府支持(GOV)以及基礎設施建設(BAS)對長江中游城市群創新發展的驅動模式存在較大差異,具有明顯的空間分異性.

長江中游城市群; 區域創新; 創新效率; 數據包絡分析(DEA)模型

0 引 言

長江中游城市群是我國重點建設的國家級城市群,承東啟西、連接南北,是帶動中部地區創新發展的重要引擎[1].推進長江中游城市群創新發展對推動長江經濟帶打造新的區域增長具有重要作用.本研究基于三階段數據包絡分析(DEA)模型,探究長江中游城市群28個城市創新效率的時空特征及其影響因素,以期為推動長江中游城市群協同高質量發展提供一定的理論參考.

目前,已有諸多學者對區域創新進行研究.FAN等[2]基于能力結構關系模型,從技術、知識、服務、產業、環境五方面,構建了創新能力評價體系,對1998—2011年中國各省的創新能力結構及其均衡程度進行測度與評價.WU等[3]測度了長江經濟帶11個省市的技術創新效率,并對長江經濟帶上中下游地區的技術創新發展態勢進行分析與比較.SUN等[4]測算中國東部沿海四大城市群的創新效率,發現城市群內核心城市創新效率較優,而內陸城市創新效率較低.WANG等[5]探討長三角26個城市的創新水平,認為其創新空間的相關性整體上表現為正向,而知識經濟和集聚經濟是城市創新產生的根本機制.HU等[6]分析了京津冀城市群的創新網絡結構演化,揭示了京津冀城市群在早期和中后期不同的創新網絡模式.

在已有研究中關于區域創新論題,多集中于長三角城市群[7-8]、京津冀城市群[9-10]和粵港澳大灣區[11-12],對長江中游城市群的研究卻較少見.CHEN等[13]實證分析了長江中游城市群20個城市的創新效率,但是時間跨度較短,無法充分反映城市創新發展的空間差異演變.ZHU等[14]探究了長江中游城市群創新效率的時空演化規律,但是側重于城市群整體綜合技術效率及空間特征的分析,忽視了城市群內部各城市創新效率的空間分異.YI等[15]分析長江中游城市群37個城市創新能力的時空演化,采用專利授權數和戶籍人口總量衡量創新產出,而專利授權數屬于知識創新的中間產品,并不能代表創新最終成果.鑒于此,本文作者試圖對長江中游城市群創新效率測度做一個相對全面的研究:其一,對于創新效率的評價方法上,本文作者運用三階段DEA模型,其優點是既無需統一量綱和假定生產函數,又可剝離無效及重疊信息對創新效率的影響.其二,城市創新效率具有時間效應,是一個演化過程,本文作者測算2005—2018年長江中游城市群創新效率的時空演化特征.其三,以專利授權數作為創新過程的間接知識產出,以高新技術產業產值作為創新活動的直接效益產出,構建創新產出綜合指標.最后,通過地理加權回歸(GWR)模型揭示外生環境變量的空間效應,以期為優化城市創新網絡、促進城市群內部科技資源的有效配置提供參考.

1 研究方法與數據說明

1.1 研究區域與數據來源

根據2015年國務院印發的《長江中游城市群發展規劃》確定長江中游城市群是以武漢城市圈、環長株潭城市群、環鄱陽湖城市群為主體形成的特大型城市群,覆蓋湘、鄂、贛三省,3.17×106km2的范圍.基于數據可得性和完整性,未考慮湖北省的潛江市、仙桃市和天門市,確定武漢城市圈的武漢市、襄陽市、荊州市等10個城市,環鄱陽湖城市群的南昌市、萍鄉市、鷹潭市等10個城市,環長株潭城市群的長沙市、益陽市、常德市等8個城市,共28個城市作為研究對象.考慮研究需求和數據可獲取性,以2005—2018年為研究的時間段,深入研究長江中游城市群創新效率的時空特征.所有數據來源于各地市的統計公報以及2006—2019年《中國城市統計年鑒》.

1.2 指標選取與說明

創新資源投入指標方面,資本和人才資源的投入是最具活力的創新要素,是城市群創新發展的先決條件.選取各地級市科學研究與試驗發展(R&D)經費投入來表征創新活動的資本投入,人才投入指標采用科學研究與技術人員來反映.創新產出指標方面,從中間產出(知識創新)和最終產出(經濟收益)兩個方面進行綜合測度.高新技術產業產值作為創新產出商業成果的直接指標;專利授權數屬于創新過程中知識溢出的中間產出,反映區域創新的活躍程度,可作為間接指標.

關于影響協同創新效率的外部環境變量,眾多學者已進行廣泛而深入的分析.本研究選取經濟基礎(ECO)、產業結構(INDU)、外商投資(FDI)、政府支持(GOV)以及基礎設施建設(BAS)5個變量.經濟基礎用人均國內生產總值(GDP)衡量;產業結構用第三產業增加值占GDP比重衡量;外商直接投資水平用當年實際使用外資金額占GDP比重衡量;政府支持用科學技術支出占財政總支出的比重衡量;城市基礎設施建設用地區郵電業務總量衡量.

1.3 研究方法

1.3.1三階段DEA模型

三階段DEA模型通過構建相似隨機前沿分析(SFA)模型調整環境變量和管理噪聲,消除不可控因素的影響,從而測算出更真實的效率值.第一階段選擇傳統的DEA模型對2005—2018年長江中游城市群28個城市進行創新效率的初始評價;第二階段通過建立SFA回歸函數消除外部環境和管理噪聲對創新效率值的影響,將所有決策單元調整到相同的外部環境中,得到調整后的投入變量;第三階段將第二階段調整后的投入變量,重新帶入第一階段DEA模型,濾除環境因素的影響后,使測算結果更準確.

1.3.2GWR模型

GWR模型是考慮變量空間異質性的局部線性回歸模型,可獲得不同自變量隨空間位置變化而變化的參數估計,有效探索不同影響因素在不同地理位置上的空間差異性,其表達式為:

2 長江中游城市群創新效率測算結果與分析

2.1 測算創新效率

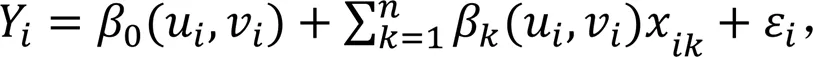

采用DEAP2.1軟件對2005—2018年長江中游城市群28個城市原始創新效率進行測算,如表1所示.總體來看,2005—2018年,長江中游城市群創新效率為[0.265,0.640],由于受到隨機噪聲和管理無效率的影響,創新效率均值波動幅度較大.不考慮外部環境因素的影響下,以2018年為例,武漢市、襄陽市、長沙市、南昌市、鄂州市和萍鄉市的創新效率位居前列,其次是宜昌市、株洲市、湘潭市和撫州市,而吉安市、宜春市和黃岡市的創新效率處于弱勢地位.在樣本時間范圍內只有武漢市的創新效率值一直保持為1.000,處在隨機前沿位置,其次為長沙市.從標準差來看,變動范圍為[0.059,0.309],常德市、衡陽市和南昌市的創新效率變動不大,而黃岡市、湘潭市、吉安市和宜春市的創新效率值波動幅度相對較大,分別為0.309,0.291,0.261和0.262.總體來看,武漢城市圈的創新效率值最高,環長株潭城市群的創新效率值最低,而樣本期間內環長株潭城市群的創新效率值變動幅度最小.

表12005—2018年長江中游城市群創新效率(調整前)

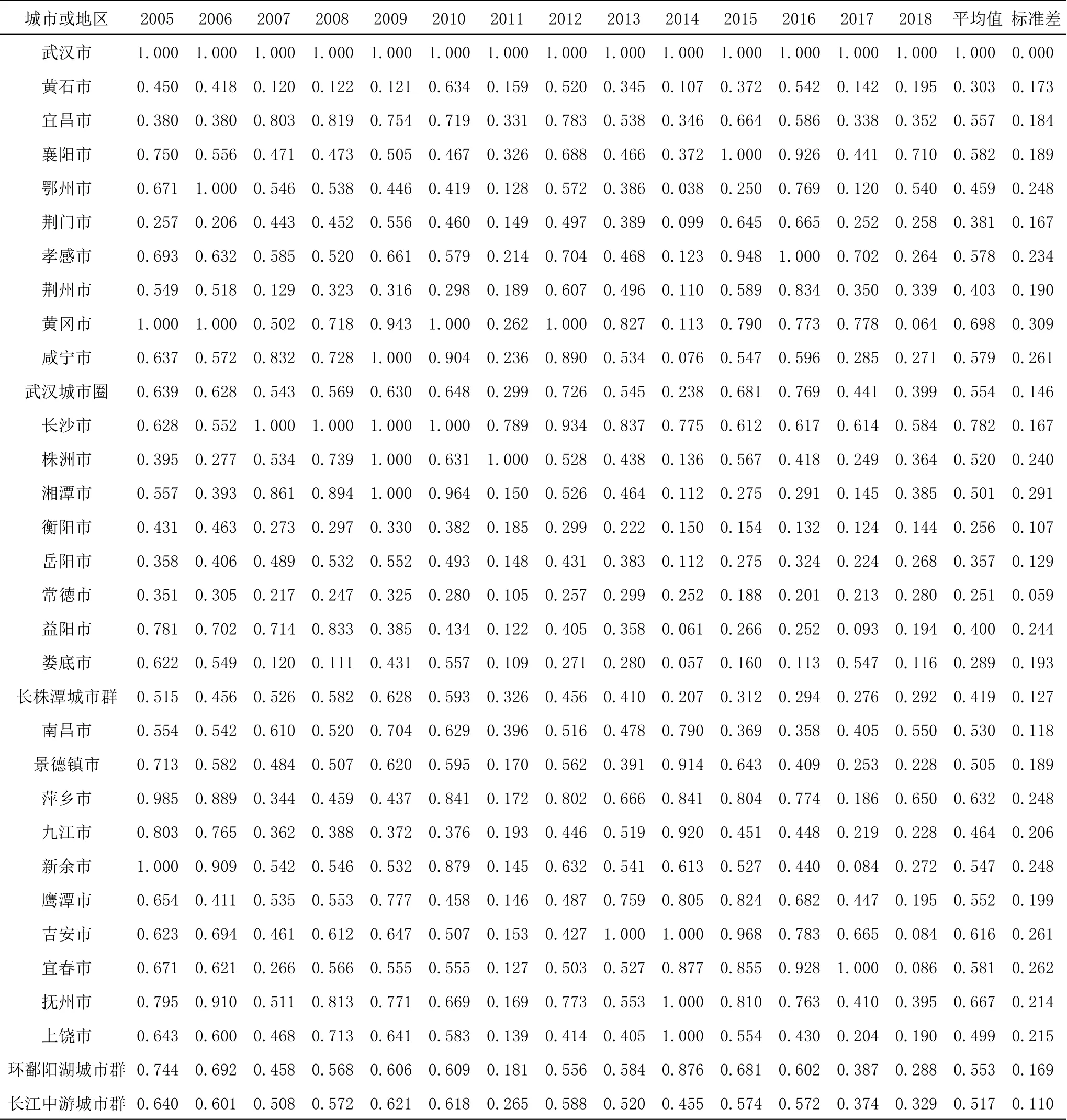

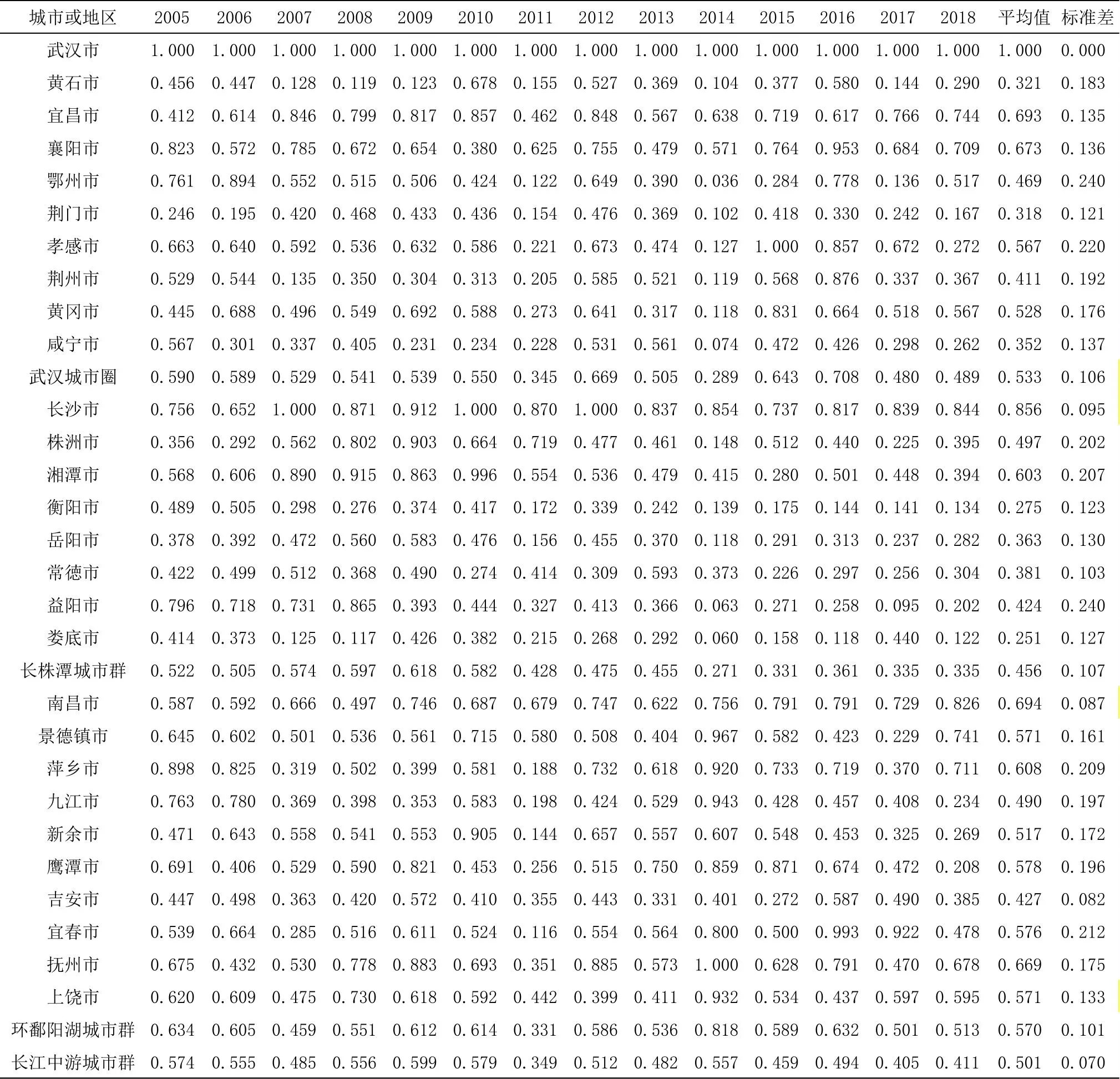

2.2 相似SFA回歸結果分析

測算出的效率值可以得到2種投入的松弛變量,而隨機噪聲和外部環境變量等不可控因素會影響投入松弛變量.以資本和人才投入松弛變量為因變量,以ECO,INDU,FDI,GOV和BAS為自變量,運用Frontier4.1軟件進行SFA回歸分析,如表2所示.由表2可知,極大似然估計(MLE)的值分別為0.647和0.594,在1%的水平上通過檢驗,單邊似然比(LR)值也通過顯著性檢驗,說明復合誤差項的變異主要是由管理無效率項引起的.進一步表明對SFA隨機前沿模型的設定具有一定的適用性和合理性.

表2 SFA回歸分析結果

注:*,**和***分別代表在10%,5%和1%的水平下顯著.

區域經濟發展水平的系數在R&D經費投入中為正,在科學與技術研究人員中為負,表明城市人均GDP越高,資本投入的松弛變量越大,從而造成城市創新投入利用率下降,而人均GDP的提高會降低人才投入冗余量,有助于提升城市創新效率.產業結構的系數在R&D經費投入和科學與技術研究人員中均為負,表明隨著產業結構高級化水平提升,資本和人才投入的松弛值都將減少,有利于提高城市創新投入利用率.政府支持的系數在R&D經費投入和科學與技術研究人員中均為負,說明政府對于創新活動的財政支持力度越大,資本和人才投入冗余量越少,各城市的R&D經費投入和人才投入可以更有效地轉化為創新產出.外商投資的系數在R&D經費投入和科學與技術研究人員中均為正,說明外商投資會導致資本和人才的投入冗余.外商投資會對本土企業產生“擠壓效應”,導致本土企業人才和資金流失,阻礙本土企業提升自主創新能力.此外,各城市盲目引進外商投資,忽視本土企業的培育,產生負面的“示范效應”,無法提升城市的創新效率.城市基礎設施的系數在R&D經費投入和科學與技術研究人員中均為負,說明完善的城市基礎設施,有利于降低資本和人才投入冗余,提高創新投入利用率.

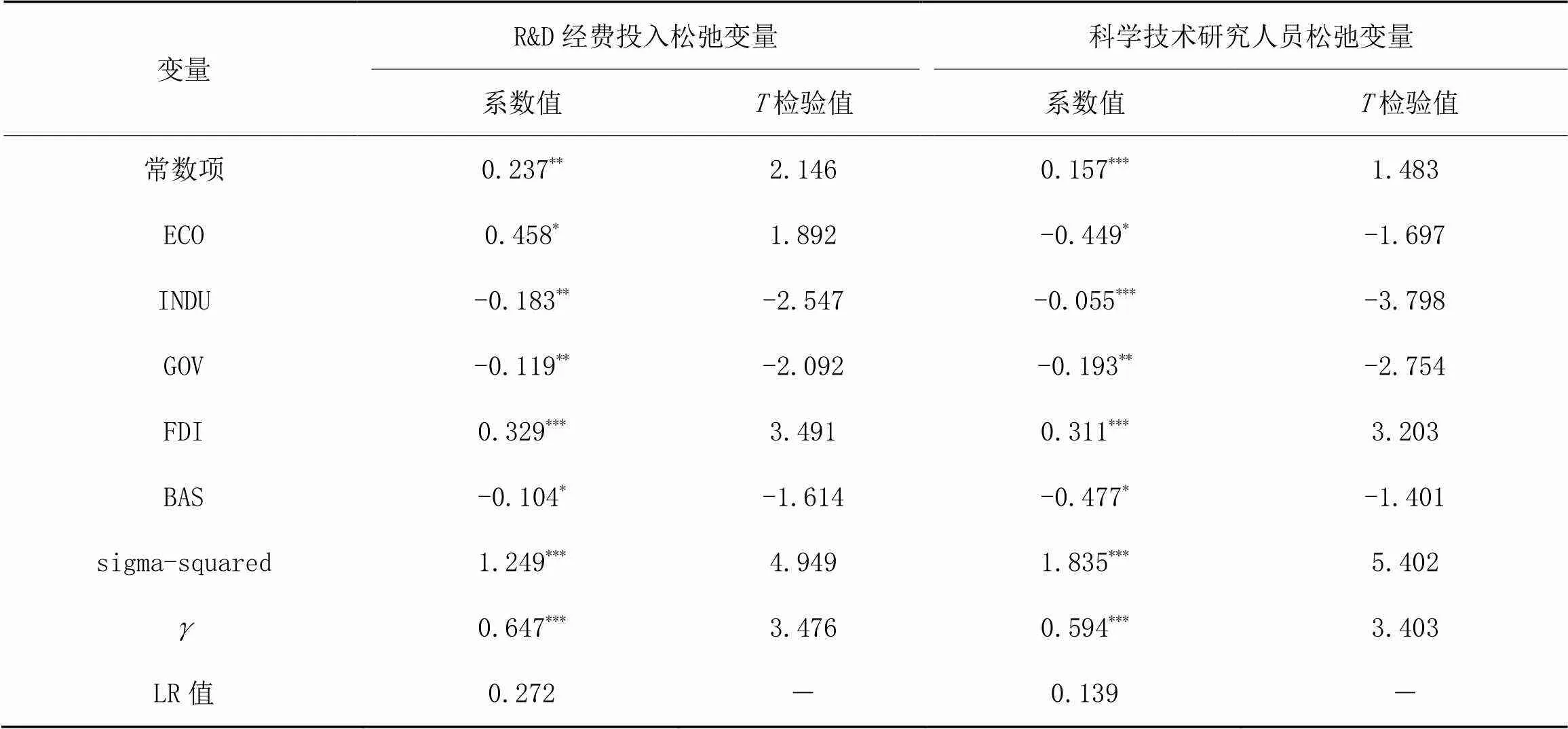

2.3 調整后的創新效率分析

通過SFA回歸函數濾除不可控因素影響,調整投入變量,重新通過DEAP2.1軟件對長江中游城市群28個城市創新效率進行測算,如表3所示.利用投入導向規模報酬可變模型測算創新效率值,通過對比調整前后的投入變量,更易觀測到城市創新效率的變化.2005—2018年,長江中游城市群整體效率變化區間為[0.349,0.599],整個樣本期間創新效率都在0.5上下波動,變動范圍明顯縮小.2005—2018年,依然只有武漢市的創新效率保持為1.000,長沙市和南昌市的創新效率有明顯提升,均值分別為0.856和0.694.從調整后的標準差來看,樣本區間內標準差變動范圍縮小為[0.082,0.240],長沙市、南昌市和吉安市的創新效率變動不大,而鄂州市、孝感市、益陽市和景德鎮市的創新效率值波動幅度相對較大,其標準差分別為0.240,0.240,0.220和0.209.總體來看,環鄱陽湖城市群的創新效率值最高,其次為武漢城市圈,此外,樣本期間內“一圈二群”的創新效率值變動幅度差別不大.

表32005—2018年長江中游城市群創新效率(調整后)

為了更清晰地觀察外部環境因素對創新效率的影響,對比外生環境變量變化前后的創新效率值,如圖1所示.通過圖1可以直觀地看出,南昌市、鷹潭市、上饒市、景德鎮市、襄陽市、上饒市、黃石市、宜昌市、荊州市、衡陽市、長沙市、湘潭市和常德市13個城市都有不同程度的提高,說明上述13個城市的創新效率易受到外部環境因素的不利影響,尤其是南昌市在剔除環境變量后,其創新效率增幅最大.而吉安市、萍鄉市、新余市、咸寧市、孝感市、荊門市、黃岡市、株洲市和婁底市9個城市的創新效率在調整后出現下降,說明在外部環境的干擾下,上述9個城市依然存在創新投入轉化利用率不高的問題,其中咸寧市在剔除環境變量后下降幅度最大.此外,宜春市、撫州市、武漢市、鄂州市、岳陽市和益陽市6個城市在調整前后的創新效率幾乎不變,表明外部環境對上述6個城市創新效率影響較小.

3 長江中游城市群創新效率時空特征分析

3.1 時間演化特征

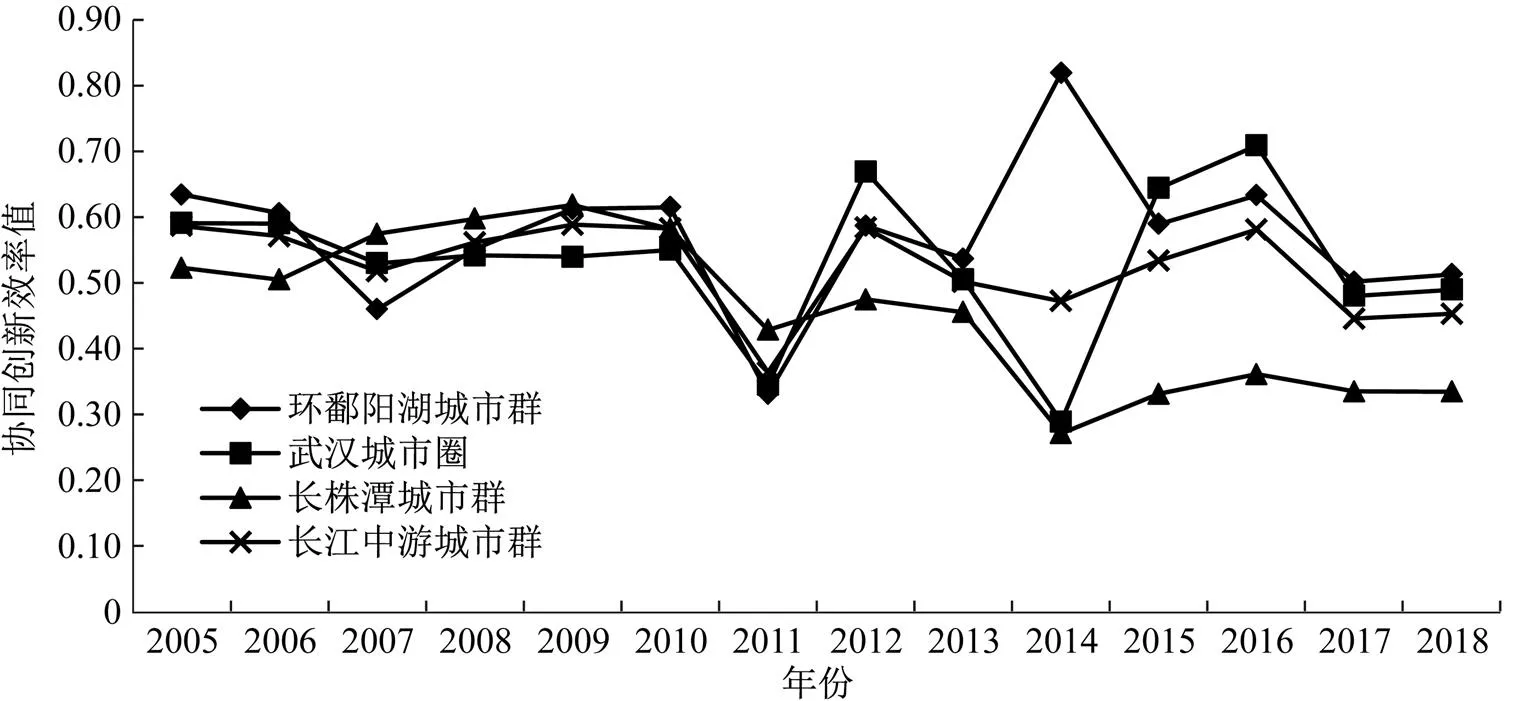

為深入分析長江中游城市群創新效率的變化趨勢,繪制“一圈二群”以及長江中游城市群2005—2018年創新效率均值的趨勢圖,如圖2所示.總體來看,2005—2010年,“一圈二群”的創新效率值變化較為平穩,圍繞0.550上下波動,處于平穩發展期;2010—2018年,“一圈二群”的創新效率值波動幅度較大,最低值為0.271,最高值為0.818,處于波動變化期;2005—2012年,“一圈二群”與長江中游城市群變化走勢基本一致,而2013—2018年,“一圈二群”與長江中游城市群變化趨勢各不相同.從整體來看,長江中游城市群創新效率值變化幅度最小,圍繞0.500上下波動;武漢城市群和環鄱陽湖城市群的波動范圍較大,最低值為0.289,最高值為0.818;而環長株潭城市群的創新效率值呈現逐漸下降的變化趨勢,最后穩定在0.350左右.武漢城市圈、環鄱陽湖城市群以及環長株潭城市群2005—2018年創新效率均值分別為0.570,0.533和0.456,呈現梯級格局,而且三者發展趨勢尚不明朗,創新效率均值與前沿有效相距較遠,表明三者目前還處于創新發展的初級階段.

圖2 長江中游城市群2005—2018年創新效率演變

3.2 空間格局與演化特征

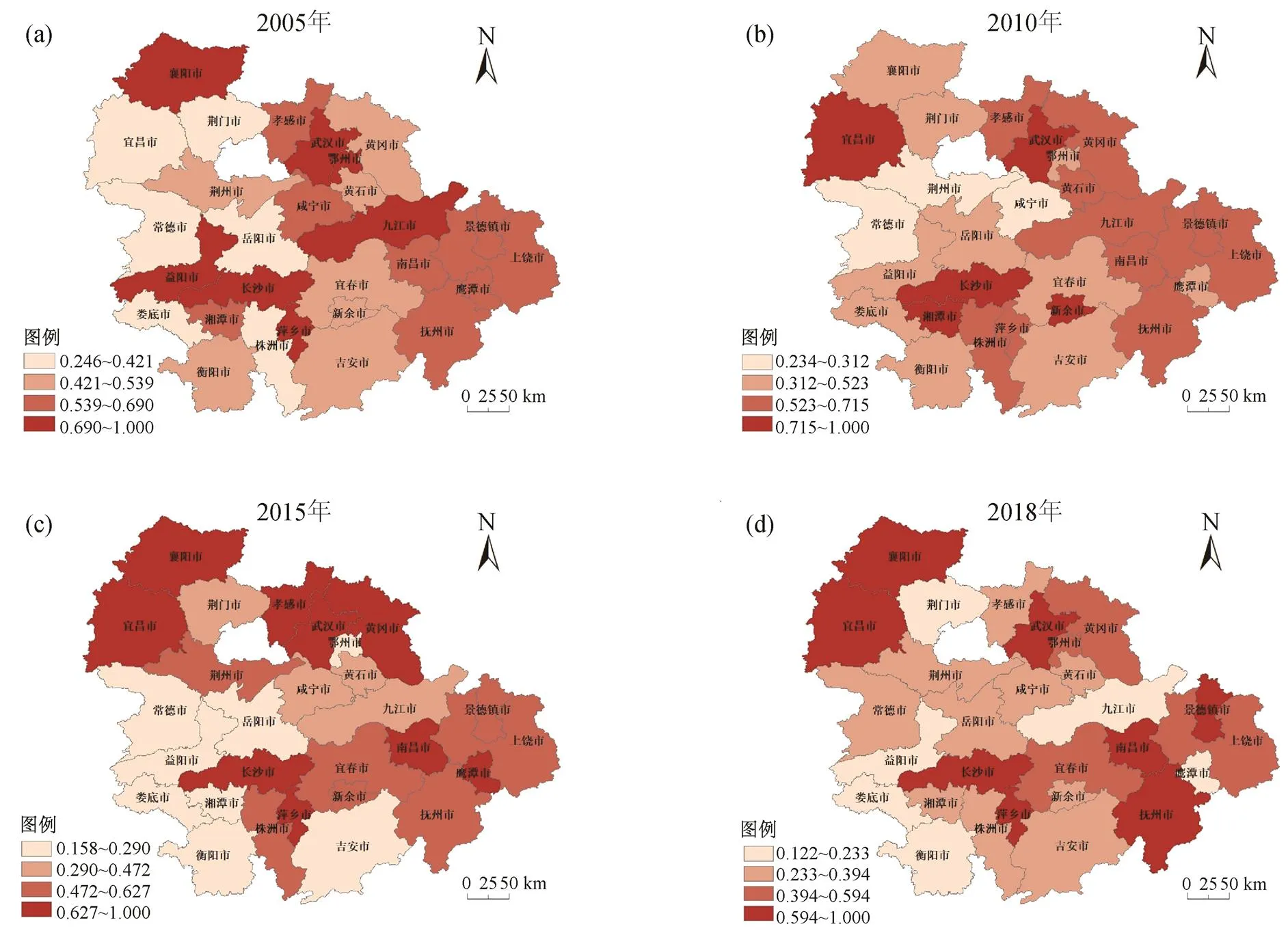

為了描述長江中游城市群28個城市創新效率的空間演化特征,選取2005,2010,2015和2018作為評價的時間節點進行可視化分析,運用ArcGIS軟件中的自然間斷點分級法,將創新效率值分為4個等級,如圖3所示.整體來看,長江中游城市群各城市創新空間差異顯著,處于創新發展的初級階段,空間演變整體上呈現“發散-聚斂-發散”的特征.長江中游城市群創新效率第一等級的城市多分布在省會城市及經濟實力較強的地級市,創新效率第二等級的城市多集中在環鄱陽湖城市群.創新效率相對較低的城市主要分布在長江中游城市群的西南部以及經濟實力相對落后的地區,形成了明顯的“塌陷”.

圖3 長江中游城市群創新效率空間格局.(a) 2005年;(b) 2010年;(c) 2015年;(d) 2018年

具體而言,2005年,長江中游城市群創新效率第一等級的城市,呈現“破碎點狀”,零星分布在長江中游城市群內部.第二等級的城市,主要集中在長江中游城市群東部.而創新效率相對最低的城市多集中于長江中游城市群西部,空間上呈現“發散”特征.2010年,創新效率第一等級的城市僅有武漢市、宜昌市、長沙市、湘潭市、新余市,創新效率第二等級的城市呈現“南北向帶狀”集聚分布,而創新效率相對最低的城市僅有荊州市、常德市和咸寧市3個城市,空間上呈現“聚斂”特征.2015年,長江中游城市群創新效率第一等級的城市主要分布在武漢城市圈,以及各省會城市及其周圍城市,而創新效率相對最低的城市主要分布在長江中游城市群南部;在此階段創新效率波動較大,第一等級和第四等級城市的數量都明顯增加.2018年,創新效率第一等級的城市有8個城市,創新效率值相對最低的城市下降為5個,高值和低值分布具有 “發散”特征,呈現“破碎點狀”零星分布模式.

4 長江中游城市群創新發展驅動因素分析

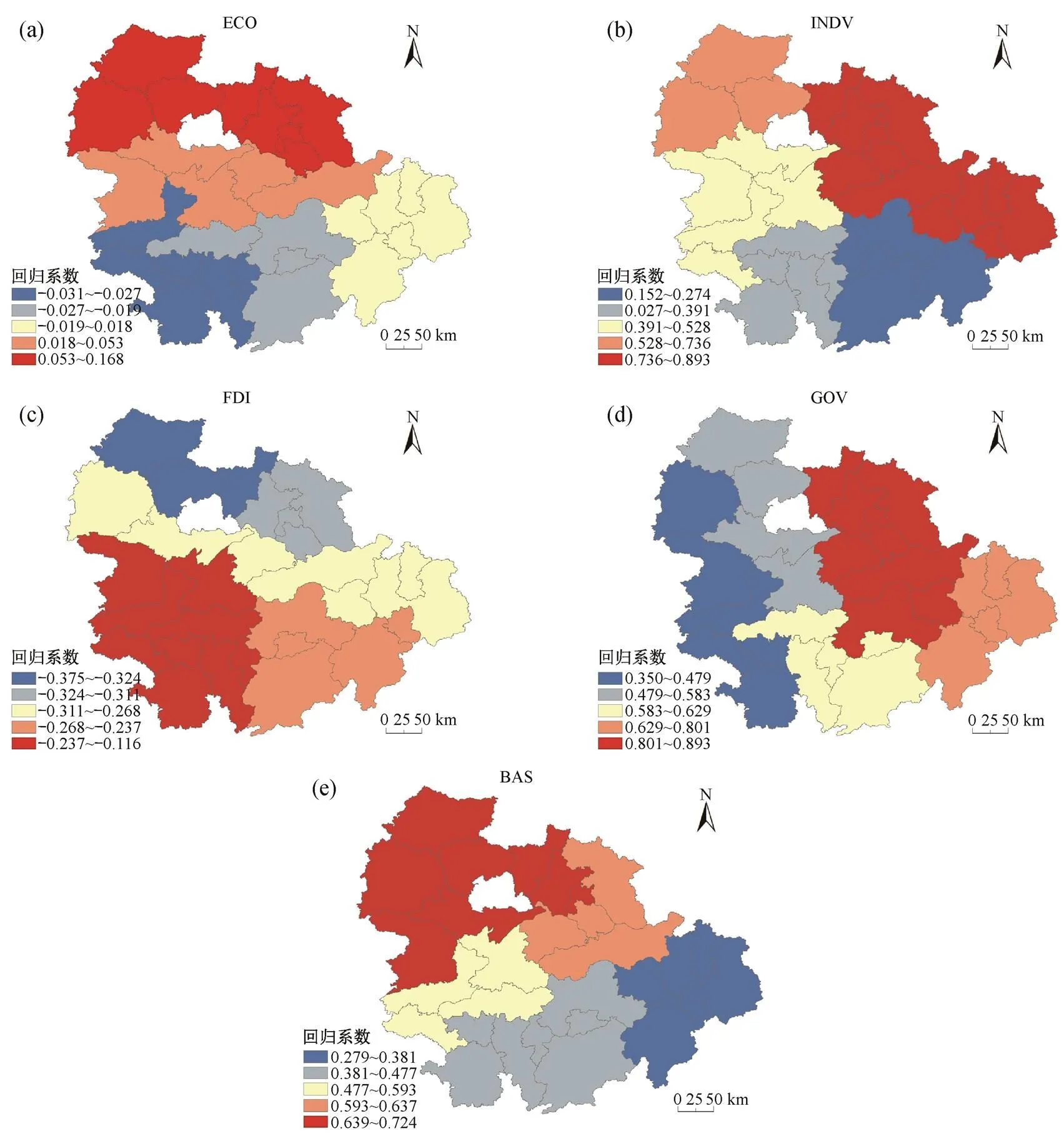

GOV系數均為正值,表明加強政府財政支持力度對長江中游城市群創新發展具有正向激勵作用,以武漢市及其周圍城市、南昌市及其周圍城市為高值中心向長江中游城市群西部遞減,空間上呈現“東高西低”的特征.INDU系數均為正值,表明提升產業結構現代化水平可促進城市創新發展,以景德鎮市、九江市、南昌市和上饒市等環鄱陽湖城市群城市為高值中心向四周遞減,空間上呈現“東北高、西南低”的特征.BAS系數均為正值,表明完善的城市基礎設施有利于城市創新發展,高值集中在湖北省,低值集中在長江中游城市群東南部,空間分布呈現“北高南低”的特征.ECO系數為-0.031~0.168,對創新發展存在正負影響,回歸系數為正的區域集中在湖北省各地級市和江西省東部城市,負值主要集中在環長株潭城市群,空間上呈現“北高南低”的特征.FDI系數與長江中游城市群創新發展呈負相關關系,大量的外商投資并不能促進城市創新發展,反而存在一定程度的阻礙作用,回歸系數在空間上呈現“南高北低”的特征.就影響程度而言,從強到弱依次為:GOV,INDU,BAS、ECO和FDI.

圖4 GWR模型回歸系數估計空間分布.(a) ECO; (b) INDU; (c) FDI; (d) GOV; (e) BAS

5 結論與建議

本文作者以長江中游城市群28個地級市作為空間研究單元,運用三階段DEA方法動態評估長江中游城市群2005—2018年間的創新效率.采用ArcGIS軟件刻畫并分析長江中游城市群不同時間節點創新效率的空間特征.運用GWR模型,選取ECO,INDU,FDI,GOV和BAS 5個變量作為影響因子,揭示創新效率的空間異質性.得出以下主要研究結論:

1) 在剔除外部環境和管理無效率的影響后,長江中游城市群創新效率變化明顯,表明運用三階段DEA方法可更準確地測度創新效率.調整后,整個樣本期間創新效率在0.500上下波動,變動范圍明顯縮小.武漢市、長沙市、南昌市、宜昌市、襄陽市以及景德鎮市的創新效率位居前列,其中,依然只有武漢市的創新效率保持為1.000.長沙市和南昌市創新效率有明顯提升,而衡陽市、益陽市和婁底市的創新效率處于弱勢地位.

2) SFA回歸結果顯示產業結構高級化、有力的政府財政支持以及完善的城市基礎設施,可以提高資本和人才投入利用率,對區域創新發展具有正向激勵作用.而經濟發展水平的正外部性存在一定的門檻效應,經濟基礎未達到門檻值時會存在消極影響.外商投資會導致資本和人才的投入冗余,造成城市創新效率的下降.

3) 長江中游城市群創新效率以2010年為拐點呈現兩段式特征,2005—2010年為平穩發展期,2011—2018年為波動變化期.“一圈二群”創新發展趨勢尚不明朗,創新效率與前沿有效相距較遠,目前還處于創新發展的初級階段.長江中游城市群2005—2018年間創新效率空間分異顯著,整體上呈現“發散-聚斂-發散”的特征.

4) GWR模型回歸結果表明,各影響因子對長江中游城市群創新發展的驅動模式存在較大差異,具有明顯的空間分異性.GOV,INDU及BAS對創新發展具有正向的驅動作用,ECO對不同區域的創新發展存在正向或負向影響,而FDI并不能促進城市創新發展,反而存在一定程度的阻滯作用.就影響程度而言,從強到弱依次為:GOV,INDU,BAS,ECO和FDI.

根據上述研究結論,提出相應建議:1) 加大政府支持,加快創新主體培育.首先,政府可加大對企業創新研發的財政支持力度,將分散投入的科技資金集中整合起來,優化投入結構.其次,政府可幫助企業拓寬科研資金融資渠道,促進企業科研與社會金融的結合.2) 構建協同創新機制,推動創新資源柔性流動.長江中游城市群一體化發展需要最大限度地提升并發揮區域協同效應,以子城市群為主體,對內提高中心城市的輻射帶動作用,對外促進子城市群間的協調與合作.3) 推動城市群內營造優良的創新環境.創新水平與研發資金的投入強度息息相關,此外,創新的發展還取決于區域內部的創新環境,包括研發基礎設施建設、人才引進制度建設、管理流程等.通過打造適宜的創新環境,加快高科技企業發展進程,推動高科技成果應用轉化,集聚高科技人才,提升區域內各個創新主體的生產效率.4) 推進產業結構優化,構建現代化產業體系.建立合理有序的產業布局,整合省內、省際產業項目,促進共建共享,減少項目重復建設,遏止低效競爭.

[1] MA J, LI X F, ZHANG H. Study on the coordination of urban development quality system in the middle reaches of Yangtze River [J]. Economic Geography, 2016,36(7):53-61.

[2] FAN F, DU D B, YOU X J,et al. Research on regional collaborative innovation based on capacity structure Relationship Model [J]. Geographical Science, 2015,35(1):66-74.

[3] WU C Q, HUANG L, WEN C H. Study on technological innovation efficiency and its influencing factors in the Yangtze River Economic Belt [J]. China Soft Science Magazine, 2017(5):160-170.

[4] SUN Z Q, LI H H, LIU B L. Comprehensive measurement and influencing factors of collaborative innovation efficiency in four major urban agglomerations along the eastern coast of China [J]. Science & Technology Progress and Policy, 2021,38(2):47-55.

[5] WANG C Y, SUN F X. Agglomeration and spillover effect of urban innovation space in Yangtze River Delta [J]. Geographical Research, 2017,36(6):1042-1052.

[6] HU Y, MA J, LI X Y. Structural evolution and driving mechanism of innovation network in Beijing-Tianjin-Hebei Urban agglomeration [J]. Science & Technology Progress and Policy, 2020,37(13):37-44.

[7] SU C, ZENG G, YE L, et al. The impact of trans-regional cooperative innovation on regional diversification in Yangtze River Delta [J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 2021,30(3):534-543.

[8] SUN B, YANG S. Economic spillover effect and convergence pattern of urban innovation input factors in Yangtze River Delta region [J]. Progress in Geography, 2021,40(1):147-160.

[9] SUN Y K, LI G P. Beijing-tianjin-hebei collaborative innovation level evaluation and promotion strategy research [J]. Progress in Geography, 2017,36(1):78-86.

[10] LYU L C, MEMG G L, HUANG R, et al. Spatial evolution and organization of urban agglomeration innovation network: a case study of Beijing-Tianjin-Hebei Urban agglomeration [J]. Areal Research and Development, 2019,38(1):50-55.

[11] WANG Y, YANG Y, LIU Y. Global vision and theoretical model of building the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area into an international science and technology innovation center [J]. Geographical Research, 2020,39(9):1958-1971.

[12] SOU J, TANG R F. Study on the coordinated development of high-quality innovation in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area [J]. Science & Technology Progress and Policy, 2020,37(24):46-53.

[13] CHEN Z G, REN F. Research on the path to improve innovation efficiency of urban agglomeration in the middle reaches of Yangtze River from the perspective of innovation value chain [J]. Journal of Commercial Economics, 2018(19):143-145.

[14] ZHU L X, HE R, ZHENG W S, et al. Spatio-temporal pattern and driving factors of urban innovation efficiency in the middle Reaches of the Yangtze River [J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 2019,28(10):2279-2288.

[15] YI M, GAO L, YANG L S. Spatial-temporal dynamic evolution of urban agglomeration innovation capacity in the middle reaches of the Yangtze River [J]. Statistics & Decision, 2017(5):134-138.

Innovation efficiency of urban agglomerations in the middle reaches of the Yangtze River based on three-stage DEA model

JIANGShimin, WANGChengyun*, XIONGWenjing

(School of Environmental and Geographical Sciences, Shanghai Normal University, Shanghai 200234, China)

Taking 28 prefecture-level cities in the middle of the Yangtze River as the research object,a three-stage data envelopment analysis(DEA) model was used to measure and analyze the innovation efficiency and its spatial-temporal evolution characteristics in the middle reaches of the Yangtze River from 2005 to 2018,and the geographical weighted regression (GWR) model was used to reveal the influencing factors and spatial heterogeneity of the spatial difference of innovation efficiency. The results show that the innovation efficiency of urban agglomerations in the middle reaches of the Yangtze River presents two-stage characteristics,with stable development period from 2005 to 2010 and fluctuating change period from 2011 to 2018. The trend of innovation development of “one circle,two groups” is still unclear,and it is still in the initial stage of innovation development. The spatial variation of innovation efficiency in urban agglomerations in the middle reaches of the Yangtze River from 2005 to 2018 is significant,showing the characteristics of “divergence-convergence-divergence”. Economic base (ECO),industrial structure (INDU),foreign investment (FDI),government support (GOV) and urban infrastructure construction (BAS) have significant differences in driving patterns of innovation development in the middle reaches of the Yangtze River agglomerations,with obvious spatial differentiation.

urban agglomeration in the middle reaches of the Yangtze River; regional innovation; innovation efficiency; data envelopment analysis(DEA) model

10.3969/J.ISSN.1000-5137.2022.04.016

2022-05-31

國家自然科學基金(42171168)

蔣世敏(1998—), 女, 碩士研究生, 主要從事區域經濟與區域創新方面的研究. E-mail: Jsmawdy@163.com

王承云(1961—), 女, 教授, 主要從事研發創新與區域經濟方面的研究. E-mail: chengyun@shnu.edu.cn

蔣世敏, 王承云, 熊文景. 基于三階段DEA模型的長江中游城市群創新效率研究 [J]. 上海師范大學學報(自然科學版), 2022,51(4):506?516.

JIANG S M, WANG C Y, XIONG W J. Innovation efficiency of urban agglomerations in the middle reaches of the Yangtze River based on three-stage DEA model [J]. Journal of Shanghai Normal University(Natural Sciences),2022,51(4):506?516.

T 18

A

1000-5137(2022)04-0506-11

(責任編輯:包震宇)