不同地區大麥種質資源農藝性狀分析與評價

張 宇,師 祎,劉悅善,胡 丹

(甘肅省種子總站,甘肅 蘭州 730020)

大麥(Hordeum vulgareL.)屬禾本科(Gramineae)大麥屬(HordeumLinn.)一年生草本植物,因其具有生育期短、抗逆性強、適應性廣和營養豐富等特點[1-2],在我國和世界上的不同生態氣候條件下都能生長,其播種面積僅次于水稻、小麥、玉米位居第四[3]。目前,大麥主要用于經濟、飼料、啤酒原料和食用等方面,在工農業生產中扮演著重要的角色[4-5]。已有研究顯示,大麥籽粒含有蛋白質、淀粉、礦物質和各種維生素等營養物質,食用大麥可降低血壓和膽固醇,具有抗氧化、防衰老和抗癌等功效[6-8]。近年來,隨著人民生活水平的提高,加之消費者對其生產的需求,人們越來越重視培育一些優質大麥品種[9]。在我國,由于大麥種質資源遺傳基礎狹窄、基因流失等瓶頸[10],育種家通過掌握種質資源數量的多少及其性狀的變化規律,在很大程度上解決了如何利用大麥資源、選配親本組合及提高育種效率等問題[11],對實現經濟、社會和生態效益起到了非常重要的作用,為大麥育種技術的進一步研究奠定了基礎。

農藝性狀是指農作物的生長發育習性、產量性狀等可以代表作物品種特征的相關性狀,是評價作物重要指標的其中之一[12]。目前,作物農藝性狀的分析在小麥、水稻、棉花、谷子和馬鈴薯等作物上進行了較多的研究[13-17],并且從中篩選出許多優良種質資源及品種。國內關于大麥種質資源農藝性狀的研究也有較多報道[12,18-20],但從不同地區引進的大麥種質資源在特異性和優良性狀等方面存在很大差異,因此我們對從國內外引進的57 份大麥種質資源在不同地區種植的主要農藝性狀進行多樣性分析,旨在為大麥種質的改良提供理論依據。

1 材料與方法

1.1 供試材料

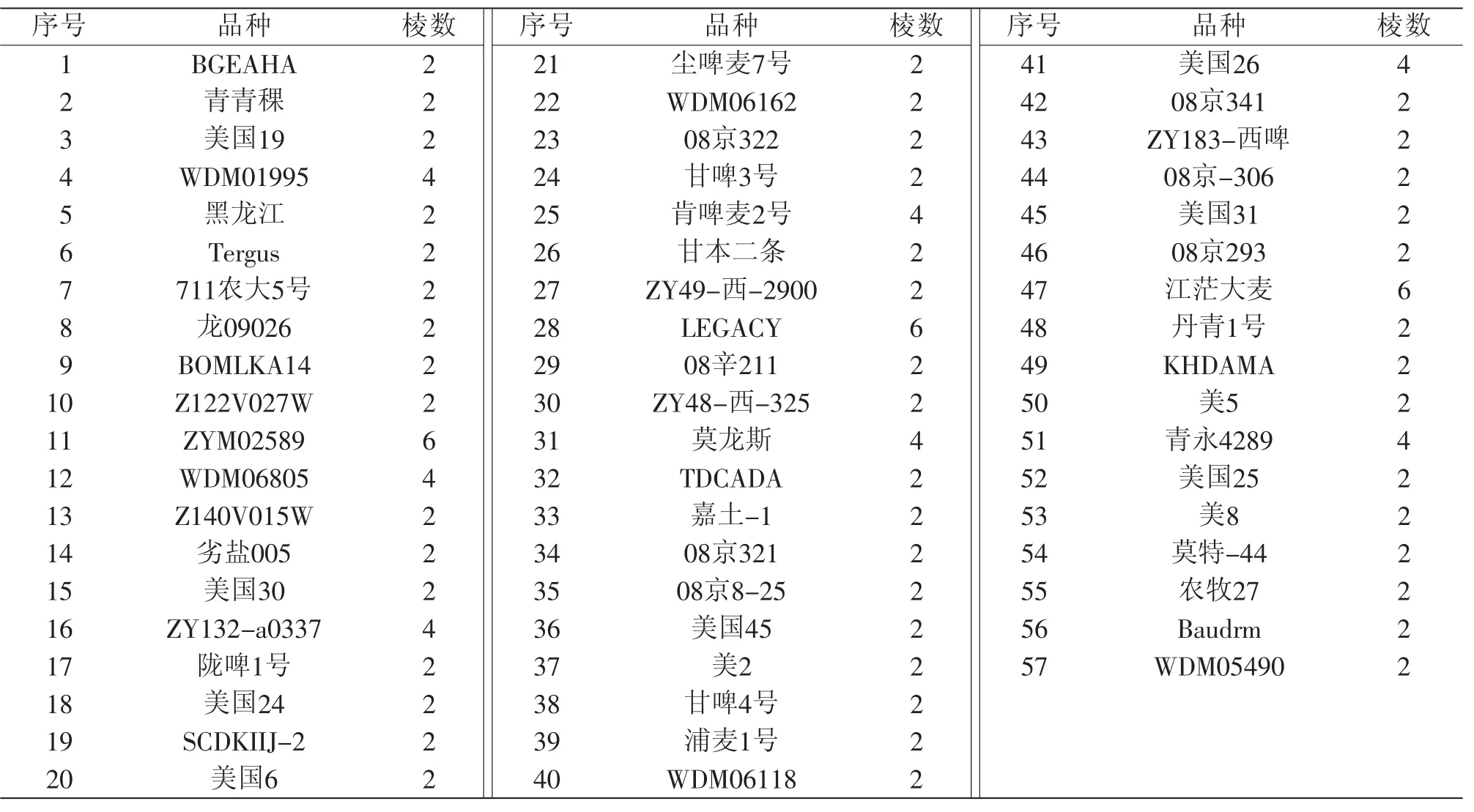

參試的57 份材料均保存于甘肅省作物遺傳改良與種質創新重點實驗室/甘肅省干旱生境作物學重點實驗室麥類種質創新課題組,包括國內不同地方資源和國外引進種質資源(表1)。

1.2 試驗設計

試驗在甘肅省張掖市和蘭州市育種試驗站進行,隨機排列種植。每份材料種植2 行,行長1 m,行距0.2 m,每行播種30 粒,人工手鋤開溝點播,播深4~5 cm,且兩邊各留保護行0.5 m。試驗區統一種植、統一管理、統一收獲,3 次重復。

1.3 性狀調查

按照《大麥種質資源描述規范和數據標準》統一觀察記載[21]。調查時隨機取樣,每個品種取10株,分別測定株高、穗長、穗粒數、總分蘗數、有效分蘗數和千粒重等農藝性狀。

1.4 數據處理

試驗數據均以調查數據的平均數為標準,采用Excel 2016 和SPSS 19.0 軟件進行數據處理及相關分析。

2 結果與分析

2.1 供試大麥材料的主要類型

從表1 可知,57 份大麥材料中六棱大麥有ZYM02589、LEGACY 和江芒大麥,四棱大麥有WDM01995、WDM06805、ZY132-a0337、墾啤麥2 號、莫龍斯、美國26 和青永4289,其余材料均為二棱大麥。青青稞、丹青1 號和青永4289 為裸大麥,其余材料為皮大麥。參試的57 份大麥種質資源均為早熟品種。

表1 供試大麥種質資源

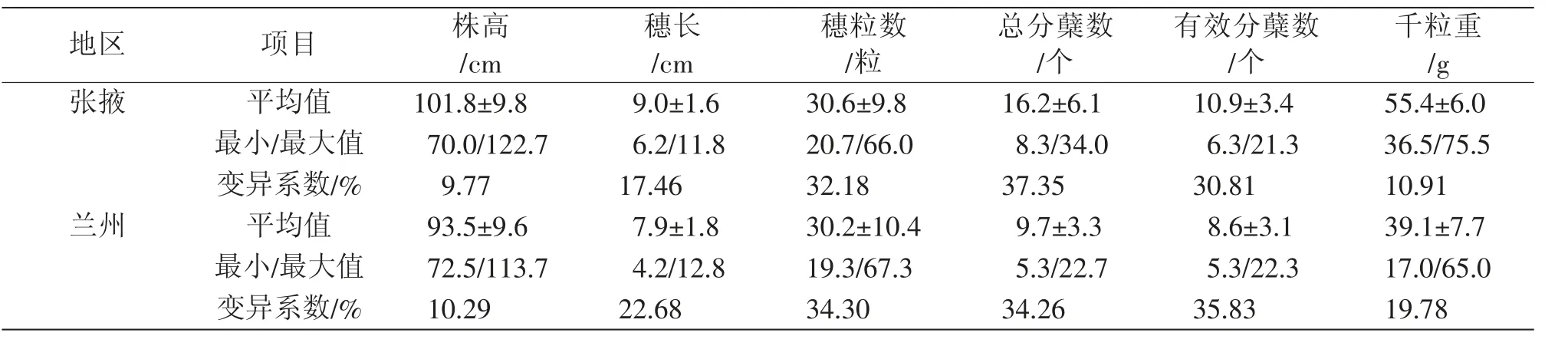

2.2 公示材料的主要農藝性狀

由表2 可知,不同地區大麥品種在6 個主要農藝性狀上表現明顯的差異。其中,張掖地區種植大麥材料的6 個農藝性狀均優于蘭州。總分蘗數變異系數最大,張掖和蘭州分別為37.35%和34.26%;其次是穗粒數,為32.18%和34.30%;株高的變異系數最小,為9.77%和10.29%。穗粒數在60 粒以上的材料有莫龍斯、江芒大麥和青永4289。千粒重在30 g 以下的材料有8 份,60 g 以上的有龍09026、Z122V027W、隴啤1 號和甘本二條等4份。株高方面,沒有70 cm 以下的矮稈材料;70~90 cm 的半矮稈材料有4 份,分別為711 農大5 號、WDM06805、ZY132-a0337、WDM06118;90~120 cm 的中高稈材料有51 份;120 cm 以上的高稈材料有2 份,分別為ZYM02589、甘啤4 號;供試材料的89.47%為中高稈材料。此外,參試材料的穗長大多數在10 cm 以下。

表2 不同地區供試大麥種質資源主要農藝性狀

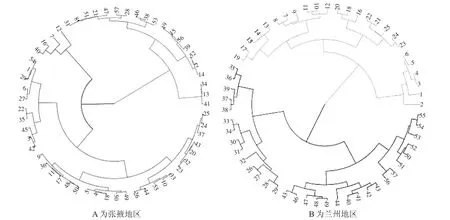

2.3 農藝性狀的聚類分析

以不同農藝性狀為指標,包括穗長、株高、穗粒數、總分蘗數、有效分蘗數和千粒重,對兩地區供試材料進行聚類分析(見圖1)。由圖1-A 可知,供試材料可被劃分為3 類:第1 類包括4 份材料,分別為711 農大5 號、WDM06805、ZY132-a0337、WDM06118,4 份材料的平均穗粒數較少,株高較矮,千粒重較低,有效分蘗數較少,均為半矮稈材料;第2 類包括20 份材料,第3 類包括33 份材料,第2 類和第3 類材料多為中高稈材料。由圖1-B 可知,57 份大麥品種可以聚為兩大類:第一類包括25 份材料,包括6 份國外材料和19份國內材料,整體表現為中高稈材料。第二類包括32 份材料,包括15 份國外材料和17 份國內材料,整體表現為植株較高、分蘗強、穗粒數多及千粒重較高。通過以上分析結果,說明同一類中的材料不同農藝性狀表現相似,因此,在品種選育過程中,應結合育種目標,進而選擇所需種質資源。

圖1 供試大麥農藝性狀聚類

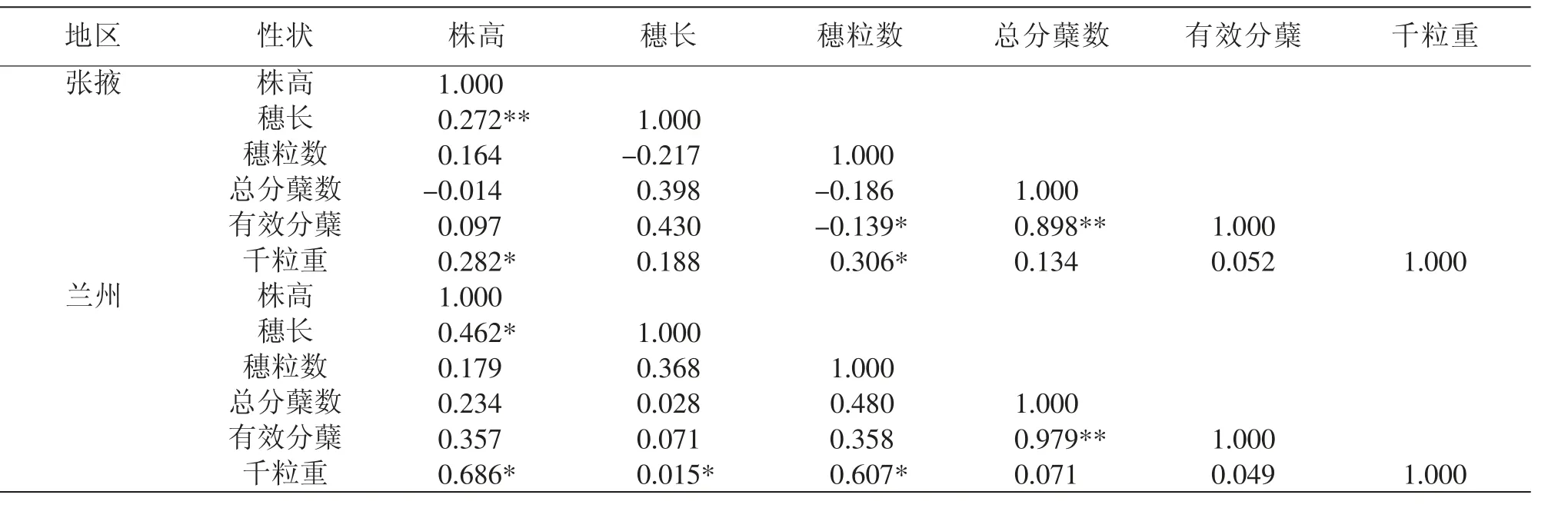

2.4 農藝性狀的相關分析

為了更好地挖掘和利用大麥種植資源,我們對供試材料的主要農藝性狀進行了相關分析,這些性狀包括株高、穗長、穗粒數、總分蘗數、有效分蘗數和千粒重(表3)。不同試驗點的相關性分析結果顯示,株高與千粒重、穗粒數與千粒重之間呈顯著正相關,張掖試驗點相關系數分別為0.282、0.306,蘭州試驗點相關系數分別為0.686、0.607。張掖試驗點株高與穗長呈極顯著正相關,相關系數為0.272。有效分蘗與穗粒數呈顯著負相關,相關系數為-0.139。說明在育種過程中,在選擇株高時結合穗長較長的品種,能夠提高千粒重。在張掖試驗點和蘭州試驗點,總分蘗數與有效分蘗數間均呈極顯著正相關,其相關系數分別為0.898、0.979。以上結果說明,大麥各農藝性狀之間存在此消彼長的關系,如果簡單考慮某一性狀的提高,會造成其他因素的下降,從而影響產量提高。在大麥優良品種的選育過程中,應考慮不同農藝性狀間的影響,只有綜合考慮不同農藝性狀間的相互作用,最終才可能獲得理想的優良品種。

表3 不同地區供試大麥材料主要農藝性狀的相關系數

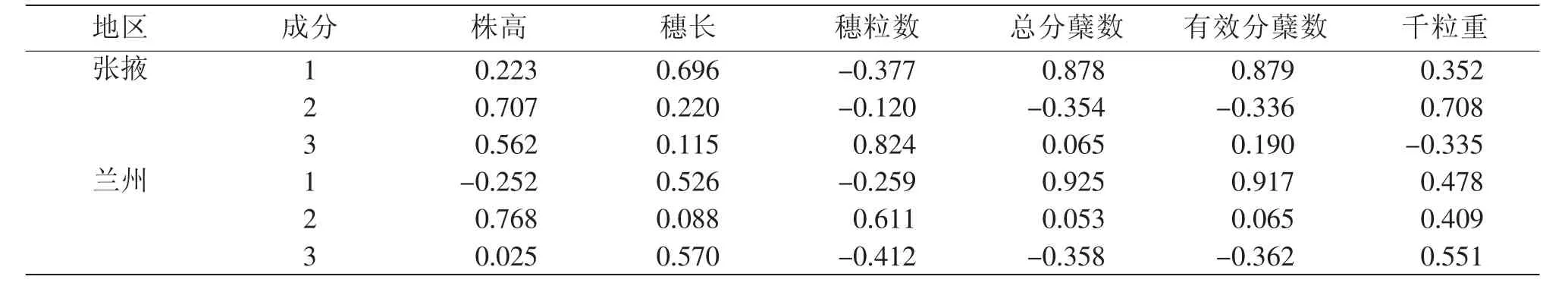

2.5 農藝性狀的主成分分析

主成分結果(表4)顯示,在張掖和蘭州2 個試驗點,前3 個主成分特征值的累積貢獻率分別達到了80.072%、75.501%。其中2 個試驗點的第1 主成分特征值分別是2.344、2.332,貢獻率分別達到39.068%、38.860%,總分蘗數和有效分蘗數對應的特征向量較高,其次為穗長。第2主成分的特征值分別是1.300、1.140,貢獻率分別為21.674%、19.005%,特征向量最大的是千粒重(0.708)和株高(0.768)。第3 主成分的特征值分別為1.160、1.058,貢獻率分別為19.330%、17.636%,穗粒數(0.824)和穗長(0.570)在第3 主成分中的特征向量最大,其次為株高(0.562)和千粒重(0.551)(表4、表5)。通過以上分析可知,第2 和3 主成分反映的主要涉及生產性能特征。在3 個不同主成分中,性狀的特征向量出現了異號,這可能是異向分化所導致的,特征向量為異號的性狀之間可能存在相互制約關系。

表4 不同地區供試大麥材料的6 個農藝性狀相關矩陣的特征值、貢獻率和累計貢獻率

表5 選取的主成分對應的特征向量

3 討論與結論

我國擁有豐富的大麥種質資源,這些種質資源直接利用或者廣泛地用于大麥品種的選育改良,對加快我國大麥品種的選育與生產的發展起到重要的作用[22]。多年來,隨著大麥的育種目標向優質轉變,重新評價和利用地方品種是拓展中國大麥育種遺傳基礎的重要途徑[23]。此外,大麥種質資源的表型及農藝性狀遺傳多樣性研究多集中在特定地區,這與大麥種質資源地區多樣性高于品種多樣性,且品種聚類結果與其來源地生態類型一致有關[24]。通常情況下,篩選早熟、株型中等緊湊,旗葉面積、穗粒重和千粒重較大的優良大麥品種,有利于保證大麥豐產和籽粒質量。此外,農藝性狀的鑒定和評價是種質資源研究的基本方法和途徑[25]。郭曉麗等[26]認為,育種中選用親緣關系較遠的種質材料,有利于拓寬新種質類型的遺傳變異。王娟等[27]認為,在一定程度上遺傳變異豐富性程度對植物適應性進化研究具有重要意義。孟霞等[10]認為,種質資源是育種的基礎,對青稞(大麥)農藝性狀的研究可以發掘優異的親本材料,同時對西藏青稞高產栽培提供了依據。本研究對供試大麥材料的6 個不同農藝性狀進行了綜合評價,在張掖和蘭州2 個試驗點種植的57 份大麥材料中,6 個性狀的平均變異系數為23.08%和26.19%,而總分蘗數和有效分蘗數的變異最豐富,且張掖地區種植的大麥材料農藝性狀均優于蘭州地區。

聚類性狀選擇對聚類分析的準確性和可靠性有很大影響,就數量性狀而言,供試材料大部分性狀變異類型豐富。本研究對57 份大麥材料的6個農藝性狀進行聚類,類群Ⅰ的4 份材料表現出穗粒數較少,株高較矮,千粒重較低,有效分蘗數較少等特性,均為半矮稈型材料(張掖地區);而2 個地區類群II 和類群III 多為中高稈材料,整體表現為植株較高、分蘗強、穗粒數多及千粒重較高。以上類群的劃分與株高、穗長、穗粒數、有效分蘗數及千粒重等性狀密切相關,這與李潔等[31]、孟霞等[10]、郜戰寧等[12]的聚類分析結果一致。高產和穩產仍然是大麥育種的主要方向之一[32]。本研究所劃分的3 個類群的供試材料間具有不同的優勢性狀,在大麥品種選育的過程中,可根據多樣化的育種目標加以篩選利用,同時選擇遺傳多樣性較豐富的大麥品種來創制新的種質資源。

與大麥產量相關的不同性狀間的關系較為復雜,彼此間的相關性存在差異。方彥杰等[33]對美國的47 份大麥種質資源研究發現,株高與穗長之間呈極顯著正相關。牛小霞等[30]對267 份青稞種質材料進行分析表明,株高與穗長、千粒重顯著正相關。劉亞楠等[34]對二棱大麥種質的綜合評價表明,株高與穗長、千粒重顯著正相關。本研究結果表明,株高與千粒重、穗粒數與千粒重之間呈顯著正相關,株高與穗長呈極顯著正相關,且總分蘗數與有效分蘗數之間均呈極顯著正相關,該結果與前人的研究相一致。此外,本研究對57份大麥材料進行了主成分分析,發現各主成分所包含的性狀具有一定的相關性,同時根據各指標的相關性了解其內在聯系,最終使分析準確簡潔,選取累計貢獻率為80.072%和75.501%的前3 個主成分來評價57 份大麥種質資源,這與孟霞等[10]和牛小霞等[30]的分析相一致。本研究僅分析了57 份大麥種質材料的農藝性狀,對其品質性狀的分析和分子水平的遺傳多樣性有待進一步研究,以便更準確地綜合評價大麥種質資源。