基于BIM和GIS的航道整治建筑物維護分析方法

余青容,郭 濤,宋成果

(長江航道規劃設計研究院,湖北 武漢430040)

隨著內河航道整治工程數量越來越多、體量越來越大,其對保障航道水深和船舶安全通行的作用也越來越重要,因此迫切需要完善航道整治建筑物的分析方法,進一步提升建筑物維護分析的準確性。目前,航道整治建筑物日常維護分析手段單一,一般采用2次測圖對比,分析時段較片面,缺乏歷史測圖的趨勢分析;航道建筑物級別評估以定性分析為主,且只針對單一建筑物,缺乏定量化指標和所有整治建筑物分析結果的統籌對比,評估系統性不足[1]。以上存在的問題一定程度上影響了整治建筑物維護修復的及時性和經濟性。

BIM技術以信息模型為載體,在項目全生命期過程中進行信息共享和傳遞,實現精細化建設目標。近年來,BIM技術在航道工程領域得到了快速發展,已成功應用于多個航道整治工程的設計和施工階段,并取得一定成效,如長江下游安慶河段航道整治二期工程、長江干線武漢—安慶段6 m水深航道整治工程等,并嘗試在戴家洲水道、黑沙洲水道的整治建筑物維護中對BIM技術應用開展更深入的探索[2-3]。

筆者在梳理航道整治建筑物維護管理流程及需求的基礎上,提出了一種基于BIM和GIS的航道整治建筑物維護分析方法。利用BIM和GIS技術,集成航道整治建筑物前期設計和維護過程中的監測成果,有利于整治建筑物損毀分析、河床演變預測分析和整治建筑物狀況分析。以界牌水道為例,應用該方法基本解決了航道整治建筑物狀況維護分析的問題,可為航道整治建筑物的維護管理提供有效的手段。

1 BIM+GIS在航道工程中的應用

隨著BIM技術向工程全生命周期的完整應用擴展,在航道工程維護階段應用BIM技術是必然趨勢[4]。BIM與GIS集成應用可提高長線工程和大規模區域性工程的管理能力。目前,長江干線已竣工航道整治建筑物約400多處,且今后建筑物數量還將不斷增加,數量龐大,維護管理難度大。為便于今后精確、科學地實施建筑物維護,最好的辦法便是深度融合BIM數據和GIS數據,將大場景和精細化的模型數據進行集成,實現基于GIS的全線宏觀管理、基于BIM的精細管理相結合的多層次管理。

2 基于BIM和GIS的航道整治建筑物維護分析方法構建

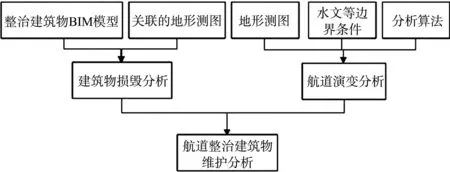

結合新時期長江干線航道整治建筑物維護管理的業務需求,提出了基于BIM和GIS的航道整治建筑物維護分析方法,見圖1。基于BIM+GIS平臺,集成航道整治建筑物前期設計和維護過程中的監測成果,實現了整治建筑物三維展示、損毀分析、河床演變預測分析和整治建筑物狀況分析等功能[5]。

圖1 基于BIM和GIS的航道整治建筑物維護分析方法流程

2.1 構建整治建筑物BIM模型

對于設計或施工期已有BIM模型的整治建筑物,直接進行BIM模型數據對接,實現整治建筑物BIM模型信息的完整傳遞;對于沒有BIM模型的整治建筑物,則需重新進行BIM設計,得到整治建筑物BIM模型。

2.2 集成地形觀測資料

收集整治建筑物BIM模型設計過程中依據的地形測圖和工程竣工測圖;收集歷史多個時期的整治建筑物觀測資料,包括整治工程竣工時的整治建筑物地形高程測圖、整治工程竣工后多個選定時間點的整治建筑物地形高程測圖、當前的整治建筑物地形高程測圖。基于GIS平臺,集成整治建筑物多個歷史時期的地形觀測資料。

2.3 整治建筑物損毀分析

首先,通過自動識別整治建筑物BIM模型的外邊界范圍,確定損毀分析的地理范圍。然后,選取整治工程竣工時的建筑物地形高程測圖和當前測圖,在BIM模型的外邊界范圍內,通過三角網格地形分析方法對河床沖淤進行分析,將竣工時的建筑物地形高程測圖與當前測圖相比,地形曲面凸起的部分即為地形淤積部位,凹陷的部分即為地形沖刷部位。

根據上述計算結果得出:地形淤積部位,默認工程達到了預期效果,判斷建筑物沒有損毀;地形沖刷部位,則認為工程沒有達到預期效果,判斷建筑物在沖刷部位有損毀,沖刷的體積即是整治建筑物的損毀體積。整治建筑物損毀分析可直觀反映建筑物的損毀量,與傳統人工分析相比,自動化程度更高、分析范圍更精確,可顯著提升分析效率和準確度。

2.4 航道演變分析

首先設定航道演變分析的基礎數據和各類邊界條件。基礎數據包括水道范圍(河流中的一個斷面到另一個斷面的水域范圍)內的航道初始地形和地形三角網格;邊界條件包括水道范圍內的航道演變分析起止地理范圍、航道演變分析起止日期、航道出入口水流量以及航道水文泥沙邊界條件。

對上述邊界條件,利用壓力耦合方程組的半隱式方法SIMPLE算法和基于有限體積格式的HLLC算法進行演變計算,得到預測的航道地形高程曲面數據,通過航道地形高程曲面與水流表面高程數據(水流表面高程數據在一個水道內為定值)的差值,得到航道水深變化情況,若航道水深較初始時期變小,則航道尺度條件變壞,否則航道尺度條件變好。利用航道演變分析結果,一方面可基于GIS平臺動態展示地形及水深的變化過程,另一方面也可為建筑物修復等級評估提供航道條件定量指標。

3 案例應用

3.1 水道概況

界牌河段上起楊林山、下至石碼頭,全長38 km,為順直放寬分汊型河段,目前枯水期最小維護水深為4.2 m。界牌河段歷史上為典型的長順直河段,遵循順直河段交錯邊灘平行下移的周期性演變規律,在歷史上主流擺動頻繁,航道條件極為惡劣。為解決水道的通航問題,先后實施了界牌河段綜合治理工程、界牌河段航道整治二期工程,修建丁壩14座,新淤洲魚嘴1處,護灘帶3條,左岸護岸工程1處。

對界牌水道采用BIM和GIS的航道維護分析方法,研發了整治建筑物維護分析示范平臺,實現了三維展示、建筑物損毀分析、航道演變分析、建筑物技術狀況分析等功能,探索長江航道整治建筑物全壽命周期信息化管理應用流程,為實現全線航道整治建筑物基于BIM+GIS技術進行維護分析管理奠定基礎。

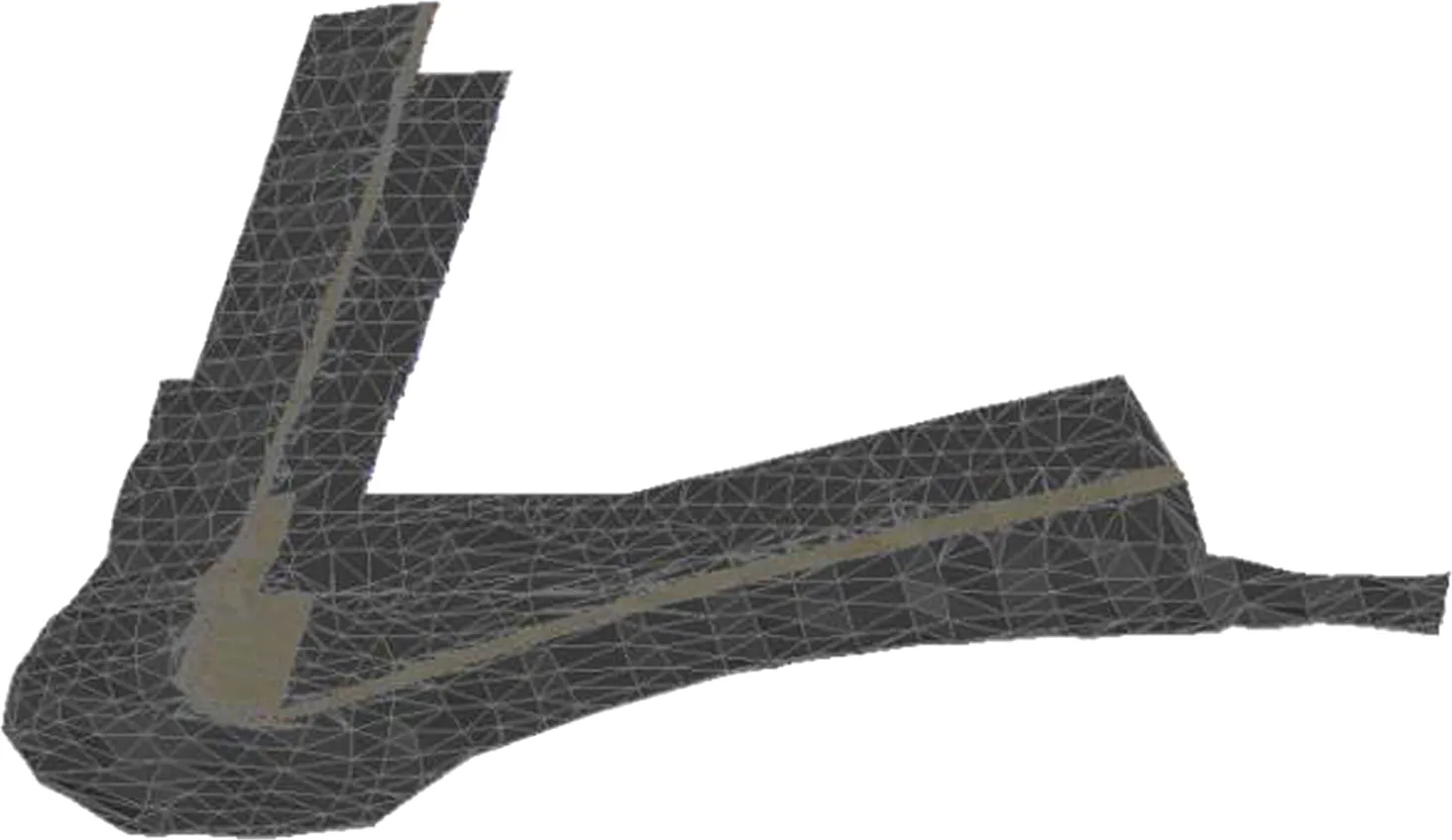

3.2 三維場景的構建

三維場景的構建需要集成BIM模型數據和GIS數據。BIM模型數據是指使用Auto desk civil 3D軟件構建整治建筑物BIM模型,見圖2。GIS數據包括工程周邊的DEM數據和DOM數據,DEM數據根據工程設計過程中的地形測圖、工程竣工測圖以及多個時期工程周邊區域維護性測圖所生成,包括不同時期的工程周邊DEM,用于建筑物損毀分析和航道演變分析;DOM數據多采用衛星影像數據,通過格式轉換、坐標轉換、屬性數據關聯方法,實現整治建筑物BIM模型數據與GIS數據的集成,構建航道三維場景,見圖3。

圖2 界牌水道魚嘴整治建筑物BIM模型

圖3 界牌水道魚嘴整治建筑物周邊GIS數據構建三維場景

3.3 整治建筑物損毀分析

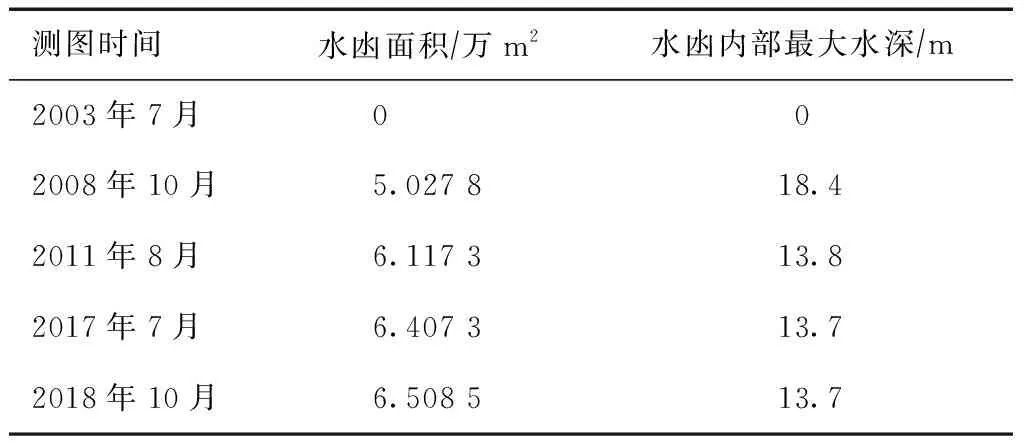

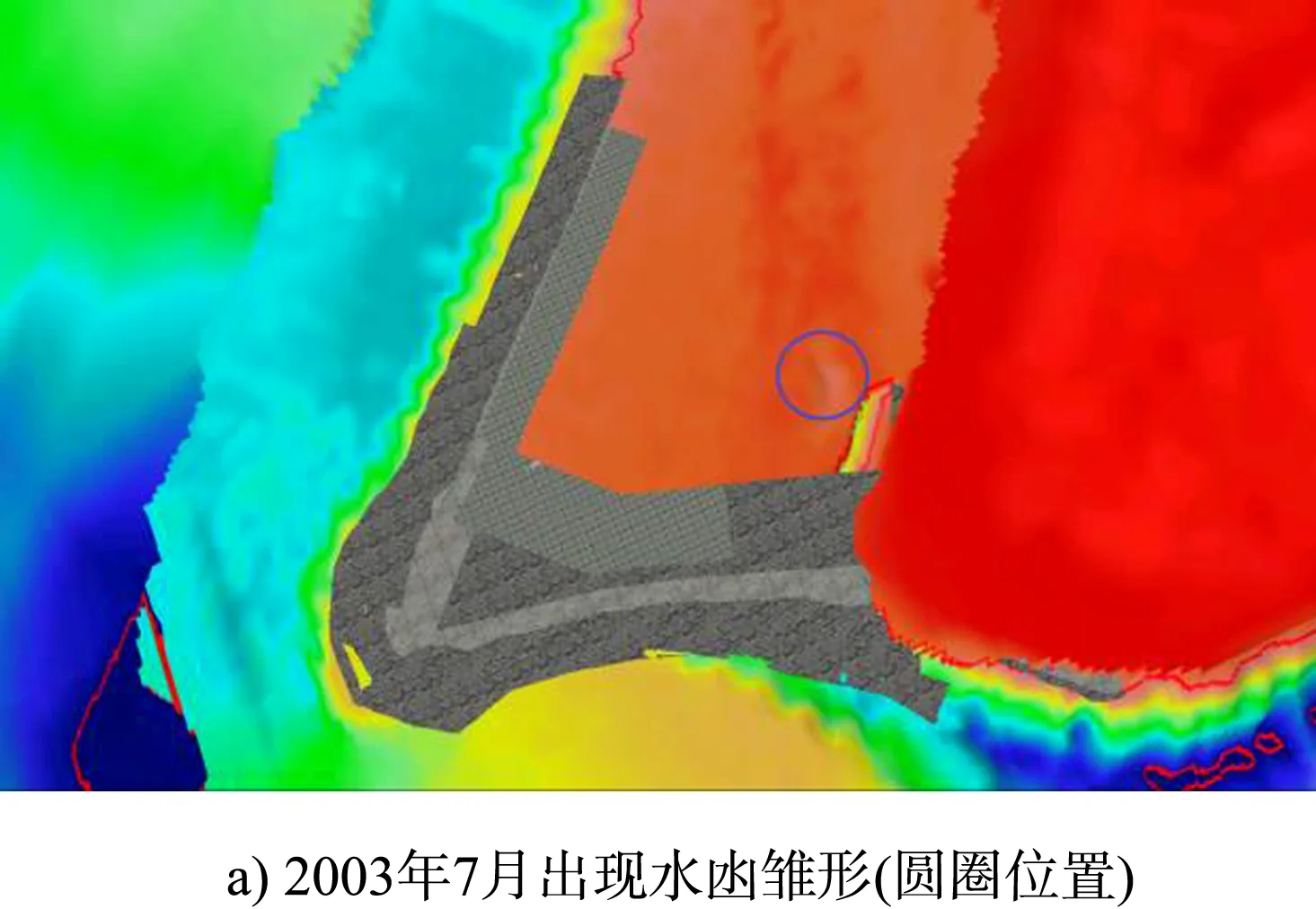

選取2003—2018年5個不同時期的地形測圖,選定計算區域,通過三角網格地形分析方法,對新淤洲魚嘴工程周邊區域的損毀情況進行沖淤對比分析,計算沖淤面積和最大水深,推算建筑物損毀量,計算結果見表1;并根據沖淤分析結果進行地形著色,在三維GIS場景上可直觀展示損毀情況[6],見圖4 。結果顯示:魚嘴頭部及兩側受沖態勢明顯,受常年水流的淘刷已形成局部較大的沖刷坑,并逐年增大,該處整治建筑物損毀趨勢明顯。

表1 不同時期新淤洲魚嘴建筑物損毀計算結果

圖4 不同時期新淤洲魚嘴整治建筑物損毀效果

3.4 航道演變分析

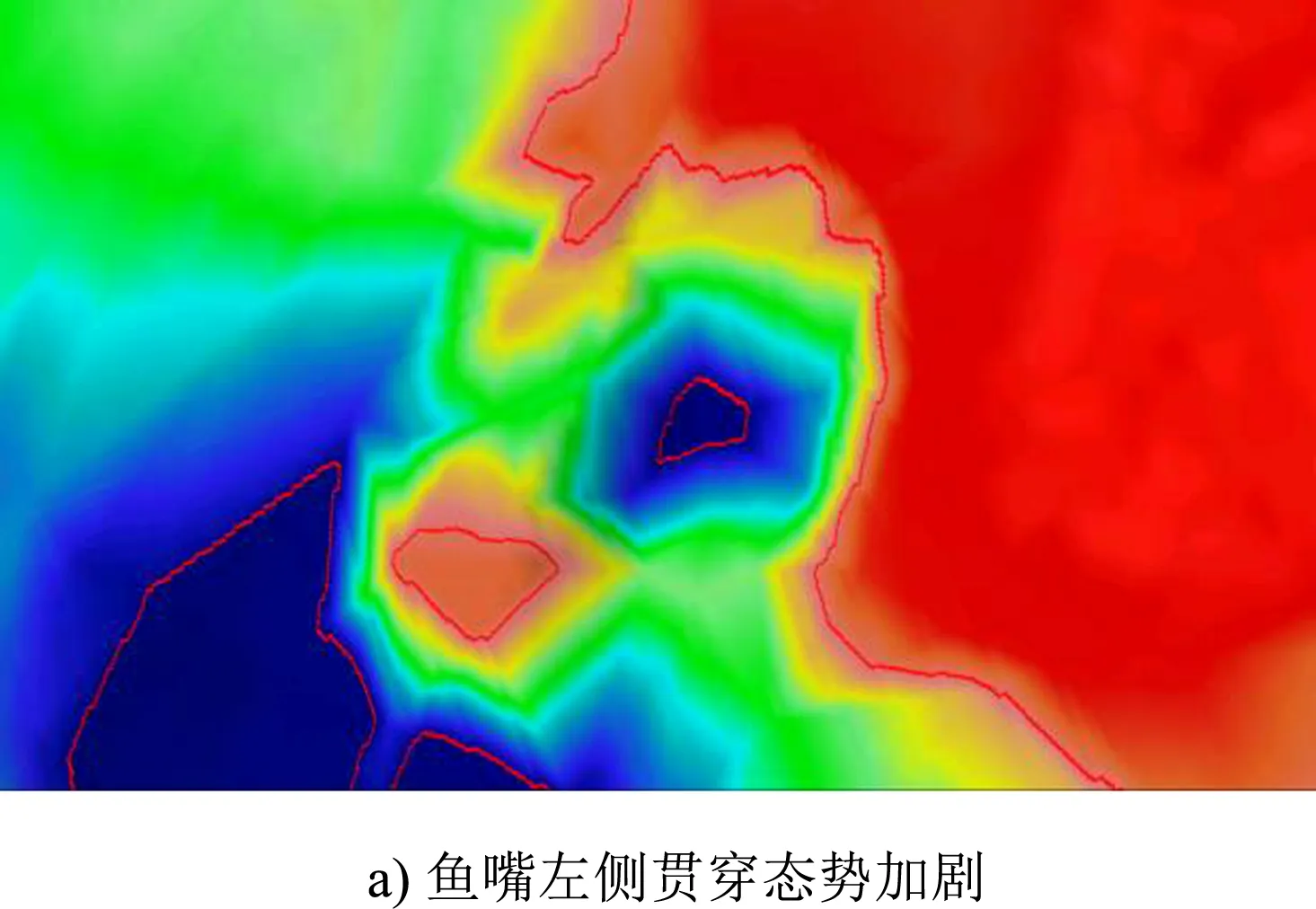

針對有損毀的新淤洲魚嘴整治建筑物,采用數模分析預測航道地形高程曲面數據。根據分析結果,在平臺上實現三維河床演變動態展示,分析演變后航道水深變化情況,以及建筑物損毀對航道條件的影響程度。預測結果(圖5)顯示:支汊沖刷發展,主航道分流減小,航道條件惡化,一旦貫穿,左汊(新堤夾)口門過水斷面將急劇擴大,進流更順暢,分流增大,不僅破壞魚嘴完整性,還將導致岸灘崩退,影響灘槽穩定。

圖5 整治建筑物損毀預測結果

3.5 整治建筑物技術狀況分析

根據近年測圖與最后一次維修完工后測圖以及上年度的對比分析,魚嘴外圍護坡水上情況總體較完整,但受水流沖刷作用影響,魚嘴頭部水域河床仍有下切,水下岸坡明顯變陡。魚嘴內部水凼內沖刷坑有淤有沖,并向下游側沖刷發展。

結合圖4中2017—2018年的損毀分析結果可以看出,靠新堤夾一側水凼上角出現一處垮塌變形,已形成貫穿,并有發展擴大趨勢;該處整治建筑物損壞較明顯,尚能發揮整治功能,但需及時修復。經綜合考慮,技術狀況建議評定為三類,該分析結果與當年的工程實際相符。

4 結論

1)通過梳理航道整治建筑物維護管理流程及需求,提出了一種基于BIM和GIS的航道整治建筑物維護分析方法,集成了航道整治建筑物維護分析所需信息內容,并簡化了分析流程,維護分析操作更便捷高效。

2)研究成果在界牌水道整治建筑物維護管理中開展應用,研發了整治建筑物維護分析示范平臺,實現了三維展示、建筑物損毀分析、航道演變分析、整治建筑物狀況分析等功能,驗證了BIM和GIS技術在整治建筑物維護管理應用的可行性,解決了整治建筑物維護分析手段單一、系統性評估不足的問題,可為航道整治建筑物的維護管理提供有效的手段。