為所有生命構建共同的未來

文/趙征南

2022 年5 月23 日是第29 個國際生物多樣性日。在自然界中,生命的種類多樣、形態各異,從飛禽走獸到花鳥魚蟲,從五顏六色的植物到我們肉眼無法觀察的微生物群,它們一同構成了我們看到的這個豐富多彩的美麗世界。在“為所有生命構建共同的未來”的主題下,中國科學家在生物多樣性保護方面貢獻了自己的力量。

蕨類植物

對生活在現代都市的不少人來說,什么是生物多樣性?也許只是一個模糊的概念。而在位于北京的國家植物園600萬平方米的園區中,形態各異的植物遍布園區、和諧共生,讓人們對生物多樣性有了難得的直觀感受。

2022年4月18日,國家植物園在北京正式揭牌。盡管園內展覽溫室等室內展廳暫時無法對外開放,游客沒法目睹兜蘭、千歲蘭等近千種珍稀植物的風采,但游客依然可以在國家植物園戶外展區看到上百種盛開的花卉和幾千種其他植物。目前,芍藥、月季等已進入最佳觀賞期,五彩繽紛、絢麗多姿,各種花朵相映成趣,猶如一幅幅天然畫卷。

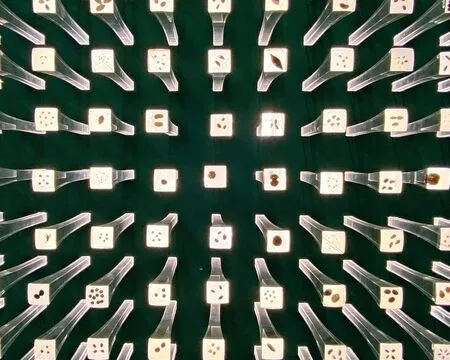

生物多樣性是人類賴以生存的條件,植物園則是生物多樣性保護的主力軍。目前,全世界共有超過2000家植物園,保存10萬多種植物。我國是世界上野生植物種類最多的國家之一,現有約200家植物園,遷地保護植物2.3萬余種,占本土植物種類的約60%。圖為經過藝術對稱處理的成都市植物園青少年植物科普館的俯瞰圖

最孤獨的葡萄和土生土長的獼猴桃

據了解,全世界有30多萬種高等植物,中國就有3.7萬種,約占全球總數的1/10。作為一個以開展植物資源遷地保護、植物科學研究為主,兼具科學傳播、園林園藝展示等四大功能的綜合性機構,國家植物園目前收集了來自全世界的15 000多種植物,其中,珍稀瀕危植物就有近千種。

遷地保護是指為了保護生物多樣性,把因自然生存條件不復存在、物種個體數量極少等原因而導致其生存和繁衍受到嚴重威脅的物種遷出原地,移入動物園、植物園、水族館等,或建立瀕危動物繁殖中心、種子庫等,進行特殊的保護和管理,為行將滅絕的生物提供生存的最后機會。

我國在植物多樣性保護中,秉承就地保護、遷地保護、植物回歸相結合的綜合保護理念。其中,建設以國家植物園為引領的植物園體系,是遷地保護的主要形式,以逐步實現我國8 5% 以上的野生本土植物、全部重點保護野生植物種類得到遷地保護。(據生態環境部、《人民日報》)

據專家介紹,號稱世界上最孤單的葡萄——百花山葡萄,是《國家重點保護野生植物名錄》中的一級保護植物,野外植株僅存兩株,都在北京。這種野生葡萄的葉子是掌狀復葉,和其他葡萄相比有明顯的區別。對這樣一種極度瀕危的野生葡萄,任其野外生存繁衍可能會滅絕,只能通過科學手段進行人工繁育保護,再通過栽培實驗逐步開展野外回歸。

梁振昌是國內在葡萄科學研究方面的權威專家,在他的研究基地,就有30多種野生葡萄資源。據他介紹,如今市面上的絕大部分葡萄品種都來自國外,但全世界70多個野生葡萄資源中,有40多個分布在中國,每個資源都有自己的特性,如果能利用好現有野生葡萄資源進行系統深入的研究,就能選育出更多惠及廣大民眾的好品種。

珙桐,中國獨有的珍稀物種,國家一級保護野生植物,又名鴿子樹,起源古老,是1000萬年前新生代第三紀留下的孑遺植物,堪稱植物界的“大熊貓”“活化石”。珙桐被譽為北溫帶最有趣和最漂亮的木本植物,花形奇特優美,到盛花期時,微風拂過,萬花震動,如白鴿棲樹,躍躍欲飛,非常壯觀,是全世界著名的觀賞植物

不僅是葡萄,在我們的日常生活中,形形色色的瓜果蔬菜都跟生物多樣性有關。比如超市里經常能見到的新西蘭進口獼猴桃,很少有人知道,它其實是源自中國的野生物種。

中科院武漢植物園獼猴桃種質資源與育種學科組組長鐘彩虹說:“新西蘭是利用我們國家的資源。1904年,他們的植物學家在中國采集各種各樣的資源,帶回新西蘭,早期的苗圃商去培育、育種,真正把它育成結果的品種是在20世紀20年代。”經過選育形成的這種水果品種口味獨特,從20世紀五六十年代起,新西蘭就開始對外出口,后來逐步發展成為新西蘭水果產業的一張名片。

中科院武漢植物園從20世紀六七十年代開始,持續開展獼猴桃種質資源科研工作,經過幾代人的努力,目前保存了66種(含變種、變型)獼猴桃屬植物的1471份資源,培育出了44個獼猴桃新品種。

鐘彩虹說:“獼猴桃是土生土長的我們中國的樹種,它是以中國為分布中心的。全球75個種類里面,中國就有73個,并且有很多獼猴桃屬植物是中國特有的,這也是我們的優勢—種質資源豐富。”

現在,武漢植物園已成為世界上重要的獼猴桃科研和品種選育中心,擁有全球獼猴桃遺傳多樣性程度最高、基因型最豐富的種質資源圃。中國的獼猴桃也因此在品種選育、產業規模上成為世界強國。武漢植物園自主培育的獼猴桃品種在全國累積種植面積達66.5萬畝,在這幾年脫貧攻堅的過程中,還作為扶貧產業在湖南、貴州、云南等地推廣種植,為鞏固脫貧攻堅成果發揮了重要作用。

中科院植物研究所所長汪小全說:“武漢植物園培育的獼猴桃現在形成了非常重要的產業,西雙版納熱帶植物園培育的橡膠,華南植物園培育的檀香……這樣的例子非常多,對我們國家的發展至關重要,包括葡萄研發和芳香植物。植物研究所雜交的構樹,還被列為國家精準扶貧十項工程之一,帶動了20多萬人脫貧。這些資源植物的利用,是利國利民的好事。”

構樹扶貧工程,主要推行雜交構樹“以樹代糧、種養結合”“林-料-畜”一體化生態農牧業循環經濟模式,是我國精準扶貧十項工程之一,也是其中唯一入選的農業產業化項目。該工程推廣的雜交構樹是中科院植物研究所在我國原生構樹的基礎上,研發改良的首個木本高蛋白、多用途的新品種,生長快、生命力旺盛、適應性強、用途廣泛。

目前,全國已有2 0 多個省份開展種植。雜交構樹易種植、門檻低,貧困農戶種植雜交構樹當年就可獲得收益。據不完全統計,截至2 0 1 9 年年底,全國有2 0 0 多個縣種植雜交構樹,參與的雜交構樹企業和合作社達6 0 0多家,在種苗繁育、采收加工、種養結合、構樹產品開發等方面取得了階段性成效,是我國產業扶貧的新途徑,既發展了農業生產,讓農民脫貧增收,又保住了生態,美化了環境,實現了“生產、生活、生態”的有機融合。(據《中國科學院院刊》)

在種質資源庫,探尋物種延續的終極希望

豐富的植物資源不僅直接改變了我們的生活,植物的多樣性更是人類賴以生存的基礎。作為大自然的生產者,植物將無機物通過光合作用轉化成有機物,從而為動物和微生物提供食物,人類的生活、生產和生態活動都離不開植物。然而,由于環境污染、全球氣候變化等因素的影響,全球約21%的高等植物物種面臨滅絕的威脅。

1883年,有一種植物在廣東清遠被發現,植物學家把它命名為報春苣苔。此后100年左右,人們都沒有在自然界發現它的蹤影。2000年,華南植物園的工作人員在野外調研時,在8個地點找到了報春苣苔,而且這幾株植物都長在二氧化碳濃度非常高的喀斯特溶洞的洞口。華南植物園將發現的樣本帶回溫室培育研究。

中科院華南植物園主任任海介紹,將報春苣苔作為模式植物進行研究,有助于了解植物在高濃度二氧化碳環境下的適應機理,在我國實現“雙碳”目標的過程中,這種能吸附二氧化碳的植物可扮演重要角色,有重要價值。

像報春苣苔、百花山葡萄這樣的瀕危物種,一旦滅絕,就會導致植物多樣性的喪失,對其進行遷地保護,通過科學手段繁育,能夠為其種群繁衍提供保障。

中國,是世界上生物多樣性最豐富的國家之一。

長久以來,我國以最積極的態度建立國家公園、自然保護區、生態走廊等,對瀕危植物資源進行搶救性保護,起到了較好的效果。隨著人口的繼續增長以及環境的不斷變化,“種子(質)庫”這一新穎的遷地保護模式開始在中國發芽生長。其中,位于云南昆明北郊的中國西南野生生物種質資源庫,是我國唯一的國家級野生生物種質資源庫,目前保有的植物種子超過1萬種,規模居世界第二位。

種質庫更神奇的作用在于,假若某個物種在野外滅絕,通過貯藏種子的野外回歸,或許有機會創造“亡者歸來”的奇跡。種質庫的背后,種下的是一個個物種得以延續的終極希望。

人類對種質庫這一大科學設施到底有多重視?中國西南野生生物種質資源庫主任李德銖研究員打了個比方:種質庫所在建筑只有4層樓,而地基質量足以蓋起40層樓,“因為它是百年大計、千年大計”。

采集種子是知識和耐力的考驗

前段時間,“種子獵人”劉成從無量山帶回了一位“新科長”——美麗桐自此正式落戶中國西南野生生物種質資源庫。

科,是物種的一個分類等級。最早,被子植物分類的話語權完全掌握在西方科學家手里;當中國科學家開始參與分類時,大部分科已經建立。美麗桐科則是我國植物學家發表的第6個被子植物科。

親手采集到種質庫美麗桐科的第一份種子,這是劉成簡單的小幸福,更讓他感受到民族自豪感。

蔡杰是種質庫的第一批采集員,他永遠忘不掉那段西藏墨脫之行。在那里,數小時內,便可領略從巍峨雪山到熱帶雨林的千姿百態,一山顯四季,十里不同天。“讓我心動的不僅是祖國的大美河山,更重要的在于,作為中國人在自家土地上摸清家底,填補一些空白。帶回種質庫的每一粒種子,都意味著沉甸甸的責任,”他說,“種子在哪兒,我們就去哪兒。植物何時結種,我們就何時出發。”

為采集足夠量的種子,蔡杰和同事有時必須從山腳采到山頂。俗話說,“一母生九子,九子各不同”,為使采集到的種子盡可能地代表物種的遺傳多樣性,同一種植物需進行不同居群的采樣。再考慮到日后的保存、研究,一份種子的數量通常為2500~10 000粒,每個居群的個體數不少于50個。

局群是劃分生物的一個層次。2 0 世紀六七十年代,英國著名植物分類學家海伍德就明確提出,我們面對的每個物種都是一個居群系統。自然物種并不是由個體直接組成,而是個體在特定時空中按照一定規律集合成居群,再由不同居群有規律地組成物種。研究物種的居群系統比研究單份的標本更能獲得對一個物種的科學認識。

雖然經典分類學家采用模式概念與模式標本的方法,用某一模式標本代表某一物種,但個體只能在一定程度上代表物種,并不能完全代表物種。而居群概念和居群研究方法,能讓人們更準確地理解和處理好物種內的個體變異和變異幅度,正確處理與物種鑒定特征有顯著差異的異常個體,更好地理解標本上的變異,同時處理好疑難復合群。(文/陳家寬)

也就是說,每一種物種種子入庫,一般要采集至少2500粒健康飽滿的種子。“2500粒是算出來的,也是根據采集實踐得出來的。”蔡杰介紹。因為恢復植物種群至少需要50個成年個體,按照種子最低10%左右的成苗率,再加上每隔5~10年開展萌發實驗的耗損,按照200年的保存期限,算出來應該保存2400粒左右健康飽滿的種子。而整個種子收集網絡有超過百家科研院所、保護區和高校參與,為了便于一線工作人員掌握,種子保存數量的下限定在了2500粒。“這是經過長期實踐和數據支持計算出的最優數量。”

保存種子數量越多,對單個物種未來的恢復和利用肯定越有利。但有些植物野外個體本身就已經很少,過度采集可能影響植物野外生存;另外,種質庫空間有限,單個物種種子數量過多會擠占其他植物的空間。為盡可能減少對目標物種生存或繁殖更新的影響,采集的種子量應不超過當時可采集量的20%,也被稱為“20%可獲得種子量”原則。

此外,采集員還須根據果實和種子的形態等,對種子的成熟度進行判斷,成熟度與種子的初始活力密切相關,而活力是種子保存能否成功的基礎。

除了種子,采集員還會采集憑證標本、DNA 葉片材料,記錄采集時間、地點、經緯度、海拔、所采植株數、土壤類型、周圍環境和植被狀況等相關野外信息,拍攝生境、植株、花或果的特寫等照片。

一些情況下,若是“緣分”沒到,采集員只能白跑一趟。蔡杰以云南祿勸的平當樹為例:之前,與它相關的記錄極少,第一年沒找到;第二年深秋,位置找對了,但花期已過,于是又回到種質庫進行人工培育;第3年,才確定了花期在9~10月;第4年,終于在花期成功實現野外采集。

種子采集并非探險,采集員往往會提前做足避險措施,但這并不意味著沒有風險。“遇到過野獸、毒蛇,被紅火蟻、山螞蟥、馬蜂叮咬早已是家常便飯。有時,連植物也不好‘對付’。”蔡杰記得,采集火麻樹種子時,被樹枝上的刺毛蜇到,一股劇痛迅速從手臂傳到心臟,連呼吸也變得困難,一周后才消腫。后來聽說,火麻樹刺毛的毒性很大。

西南野生生物種質資源庫保存的植物種子

蔡杰始終認為,種子采集并不是對身體的挑戰,而是對知識和耐力的考驗。在同一片區域,往往生長著很多外形相似但物種不同的植物,因此,種子采集員在采集時絕不能弄混。蔡杰是植物分類學博士,從20歲出頭采到年近不惑,和種質庫一同成長,知識儲備已足以應對這樣的挑戰。

隨著種子采集的物種數量破萬,種質庫物種數量的增加速度趨緩。“容易采的物種都采到了,相同物種種子采集也有飽和的那一天,接下來的工作肯定越來越難。”蔡杰表示,采集隊伍已經做好了應對挑戰的準備。

對待種子像母親對待孩子般全心呵護

種質庫位于昆明北郊黑龍潭。在這里地下一層一個相當于兩層樓高的空間內,有5個總面積為220平方米的冷庫。

一般來說,利用低溫、干燥的方式,能保存種子的活力。以玉米種子為例,在室外保存632天,萌發率就會從97.5%下降至50%,但在種質庫冷庫環境內,理論上在900年后,仍有50%的萌發率。根據理論模型預測,棉花種子的壽命,甚至有望突破6萬年。

專家介紹,在一定范圍內,儲存溫度每降低5℃,種子壽命就增加一倍;種子含水量每減少1%,種子的儲存壽命就延長一倍。綜合考慮科學性和可行性之后,種質庫選擇了“-20℃、相對濕度15%”這一低溫干燥條件。

進入冷庫,映入眼簾的是一個個玻璃瓶。大瓶里裝的是體積較大的種子,小顆粒種子被放在小瓶里,然后再放進密封盒。“每個瓶子里還放置了變色硅膠作為指示劑,一旦受潮能及時發現。”種子管理組組長何華杰說。在冷庫內,記者看到了《國家重點保護野生植物名錄》中一級保護植物珙桐等瀕危植物的種子,以及平日很難見到的竹子種子,甚至還有野生稻種子。

為什么會存放野生稻?種質庫的收集目標須遵循“3E”標準,即Endangered(瀕危)、Endemic(特有)和Economically important(有重要經濟價值)。野生稻和哪個“E”有關系?何華杰向記者解釋,包括野生稻在內的農作物野生近緣種,和“有重要經濟價值”密切相關。現代農業在追求高產優質的同時,導致作物的遺傳多樣性大大喪失,品種單一化。雜交稻技術中的雄性不育系,正是野生稻,但目前,我國野生稻的種類和分布區域都在急劇縮減,因此,保存野生稻的種質資源意義重大。

根據操作規范,一份種子入庫之前要經歷簽收登記、初次干燥、清理、質量檢測、計數、再次干燥共6個實驗室步驟。其中,兩次干燥是為盡量去除種子中的自由水(種子中的水分按其狀態和特性可分為自由水和結合水。自由水存在于種子的毛細管之間,很不穩定,在0℃時就會結冰),防止低溫下種子因細胞間隙和細胞內結冰而受到傷害。

進入冷庫,并不代表種子到了處理的終點。“我們很容易判斷動物或植物是死是活,但種子的活力很難辨析。”萌發實驗員楊娟表示,很多種子都在休眠,需要通過萌發實驗來檢測種子的活力。

95%以上物種的萌發實驗條件都是未知的,80%的溫帶、極地種子會休眠,且休眠的深淺程度不一。以野生大百合為例,兩年的時間里,楊娟在它身上用了不同溫度、不同基質、不同時間的十幾種組合定溫及變溫條件,但每一天,打開培養柜,她只能在記錄本上無奈地寫下“0”。她從沒放棄努力,第3年,她決定模仿大百合生長的四季溫度環境,從春到冬、從夏到春、從秋至夏、從冬到秋,同時進行這4種模擬條件下的實驗。最終在次年夏天,種子變“大”了,胚芽變得更寬更胖。終于,她可以在萌發記錄本上記下“1”。

“對待這些種子,就像母親對待孩子,全心呵護。”楊娟表示,每份種子她會設置3~5個條件的萌發實驗,每周都要對每個實驗進行統計,以探索最佳的實驗條件。有些物種自播種至實驗結束,實驗過程可長達1000多天。而在種子入庫的5~10年后,楊娟會組織再次萌發實驗,觀察種子在貯藏期間的活力變化,一旦低于75%,便會繁殖育種,或是重新去野外采集。

目前,復旦大學生命科學學院教授鐘揚采集的高原種子中,一部分就儲存在種質庫。那么,這些種子的活力保持得如何?“鐘老師的種子非常好,萌發實驗顯示,活力保持得很不錯。”楊娟告訴記者,在高原種子的萌發中,起初遇到了一些坎兒,“我們認為高原極端環境下種子都能萌發,那么在更‘友好’的相對高溫的環境下,種子應該更容易萌發。事實上,很多高原種子在相對高溫下不萌發,只會在它原先所處的低溫下萌發。”

“種子是最容易保存的種質資源。”何華杰介紹,在種質庫,還有另外3種保存方式:第一種是超低溫保存(-196℃的液氮中),對自然界約20%在低溫、低濕度條件下會失去活力的頑拗型種子,比如杧果、椰子等,可以把種子里的胚、莖尖等組織取出來,通過滲透包埋處理,放到液氮里保存;還有一種是離體保存,主要針對蘭花等難以用種子保存的植物,保存的材料包括試管苗、愈傷組織、塊根、塊莖、球莖及其他微繁殖體或培養物;第三種是保存DNA,將植物的DNA 提取出來進行低溫保存。

在何華杰就職于種子管理組的前13年,種質庫保存了中國1/3的種子植物。他期盼著,到自己退休時,這一比例能上升到2/3。

鐘揚(1 9 6 4—2 0 1 7),生前為復旦大學生命科學學院教授、博士生導師,長期致力青藏高原生物多樣性研究和保護。

種子資源事關國家生態安全,事關整個人類未來。青藏高原是國際生物多樣性熱點地區,擁有我國最大的生物“基因庫”,但國內外種質庫都缺少收藏,而在全球氣候變暖和人類活動的影響下,一些植物正在消失,搶救性收集記錄迫在眉睫。

鐘楊教授率領團隊,在青藏高原為國家種質庫采集了數千萬顆種子,對高原特有植物,進行了系列搶救性收集記錄,建立了青藏高原特有的植物“基因庫”,為國家提供了重要的生態安全儲備資源;他艱苦援藏1 6 年,足跡遍布西藏最偏遠、最艱苦的地區,為西部民族地區的人才培養、學科建設和科學研究做出了重要貢獻。2 0 1 7 年9 月2 5 日,鐘揚在赴內蒙古為民族干部授課途中遭遇車禍,不幸逝世,年僅5 3 歲。

鐘揚將畢生精力獻給了國家生態安全事業,他用生命在祖國大地上,播種下希望,播種下未來。他愛國奉獻的精神,感染、影響著無數人。(據共產黨員網)

種質資源是國家的戰略資源和核心競爭力

那么,為何要為小小的種子建大科學設施?

中科院昆明植物研究所種質資源庫首席科學家李德銖說,千萬不要小看這“小小”的種子,種質資源是一個國家的戰略資源和核心競爭力。老一輩植物學家常說,一個物種影響一個國家的經濟,一個基因關系到一個國家的興盛,誰掌握了大量的種質資源,并且研究得最深入、利用得最多,誰就能把握生物技術的未來。

建設種質庫能有力保障我國生物戰略資源安全、助力作物改良創新和新作物篩選、科學管理國家植物資源,并促進我國相關學科體系的發展。它將為我國野生生物種質資源的保護、研究、開發及合理利用,提供技術支撐條件和決策依據。

要像重視芯片一樣,重視物種基因的保護和挖掘。作為大科學設施,種質庫一定要做一些前瞻性、戰略性、基礎性的研究工作,這樣才能實現種質資源的增值服務。

那么,種質庫為何要對植物極小種群等都給予重點關注?畢竟有專業人員認為,物種消失是自然規律,不需要去專門保護一個僅有幾株的植物。

李德銖解釋道,保護植物極小種群,對維護生物多樣性、基因多樣性而言意義巨大。一種植物的滅絕,可能導致十至數十種相關生物出現生存危機乃至滅絕。一個鮮為人知的物種,無論從生態系統的功能性,還是未來遺傳資源保護與發掘利用來說,都有生態、科學、文化、經濟方面的潛在價值。目前,我國對極小種群種子的野外收集工作已取得不小進展,在極小種群的野外回歸方面也做出了嘗試。

當一個物種快要滅絕時,就要開展生態修復,這是保存種質資源的作用之一。但野外回歸難度較大,要花大量的功夫。一棵樹在野外成活還不算回歸,真正的野外回歸應當是種群生態服務功能的整體回歸,這需要時間,也是種質庫下一步的重點方向。

種質庫建設初期,主要著眼點還是在國內。如今,種質庫已是具有重要國際影響力的野生生物種質資源保藏設施,保藏能力達到國際領先水平,有能力在世界范圍內發揮更大作用。接下來,種質庫還將繼續提升種質保有量,預計再收集5000~6000種。未來還要進一步加強國際合作,提高中國種質庫的國際話語權。

目前,在支持種質庫建設的力量中,還是政府、科研院所、專家學者居多,未來應更加多元,特別需要社會力量的支持,植物方面的公眾教育也亟須彌補。