黃河口濕地生態網絡構建與評價

王慶孝, 栗云召, 曲芷程, 于君寶, 王雪宏, 周迪, 王書文

黃河口濕地生態網絡構建與評價

王慶孝, 栗云召, 曲芷程, 于君寶*, 王雪宏, 周迪, 王書文

魯東大學濱海生態高等研究院, 煙臺 264025

構建生態網絡能夠有效連接破碎的生境, 對保護物種多樣性具有重要意義。以黃河口為研究區域, 利用最小耗費距離模型和重力模型構建黃河口濕地“三橫兩豎”的生態網絡框架, 并基于景觀連通性指數法、廊道土地利用類型分析法和網絡結構分析法對黃河口濕地生態網絡進行了評價。研究結果表明: (1)通過構建生態網絡, 生境源地的的和分別提高到之前的4.5倍和8.6倍, 各生境源地的斑塊重要性較為均衡。(2)不同生境源地之間相互關系密切程度隨著距離和面積的變化存在差異。(3)黃河口濕地生態網絡的指數為0.4396,指數為1.8125,指數為0.6304, 具有較大優化提升空間。(4)草本沼澤和灌叢濕地是生境源地主要景觀組成, 鹽沼濕地、草本沼澤和灌叢濕地是構成生態廊道的優勢景觀, 分別占生態網絡景觀組成的31.23%、23.86%和17.30%。黃河口濕地生態網絡的構建對黃河口濕地生態保護和保護區規劃有重要的參考價值。

黃河口濕地; 景觀連接度; 生態網絡; 破碎化

0 前言

生態網絡是基于景觀生態學基礎和圖論基礎, 采用最小耗費距離模型構建的由棲息地以及連通廊道構成的網絡。通過構建生態網絡, 可以改變生態系統不同層次的結構與功能[1-3], 減小生境破碎化帶來的影響[4], 為區域生態恢復提供借鑒。黃河三角洲濕地是我國典型的新生河口濕地, 是濕地動植物天然的棲息地和鳥類的天堂, 在保護環渤海和黃河下游生態環境, 促進環渤海地區經濟的可持續發展等方面具有重要的戰略地位[5-7]。黃河口濕地突出的生態問題主要表現為在自然和人為因素的影響下, 自然濕地不斷退化、萎縮, 植被覆蓋逐漸下降, 濕地生境趨于破碎化[8-11], 濕地的生態功能受到嚴重威脅, 黃河口亟需濕地保護和生態修復措施, 而生態網絡構建可以作為區域生態修復的有效方法。目前, 相關研究有利用GIS方法將生態網絡的連通性納入到區域規劃[12], 探討水系阻力對黃河三角洲濕地生態網絡構建的影響[13], 識別黃河三角洲生態網絡構建中的重要生態節點[14], 這些研究對生態網絡的構建進行了不同程度的探究, 為黃河口濕地生態網絡構建提供了方法和理論基礎。從生態學的角度出發, 合理構建黃河口濕地生態網絡, 可以增加黃河口濕地不同景觀斑塊之間的連通性, 提高河口濕地食物供給功能和棲息地隱蔽功能[15], 維持黃河口濕地生態系統的健康與穩定[16], 對黃河口濕地主體功能的發揮及濕地整體管理具有重要的理論意義[17]。

1 區域概況和數據來源

1.1 研究區概況

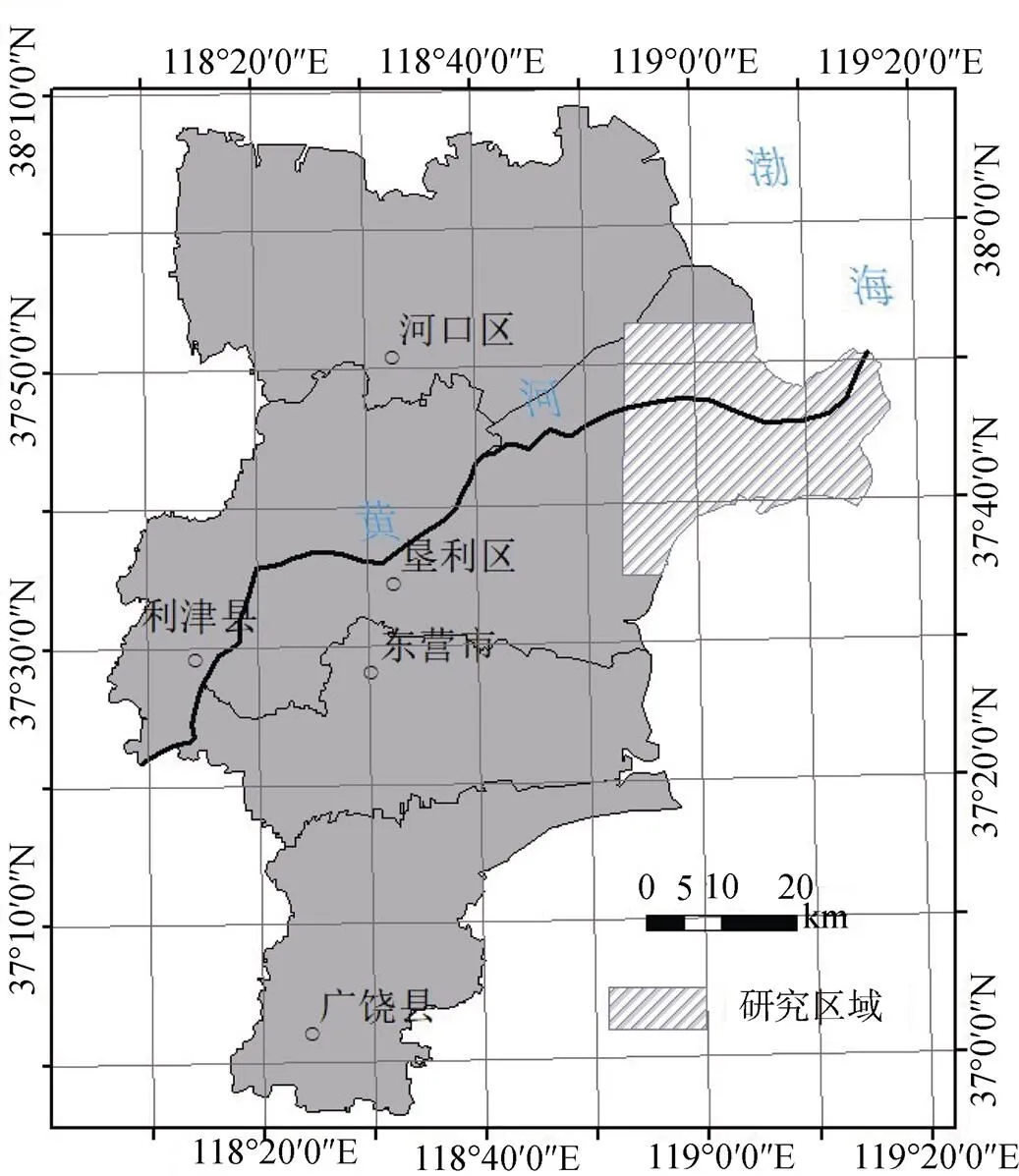

黃河口緊鄰渤海灣和萊州灣, 為近代黃河河口的扇形堆積平原, 地勢低平, 平均海拔在15 m以下, 范圍位于37°34′—37°53′N和118°53′—119°21′E之間(圖1), 氣候屬于溫帶大陸性季風氣候, 四季分明, 年平均氣溫12.1 ℃, 年平均降水量為530—630 mm[18], 雨熱同期。

1.2 數據來源與處理

本研究以黃河口2017年9月Landsat遙感影像為底圖, 依據《拉姆薩爾公約》, 將黃河口土地利用類型分為草本沼澤、灌叢濕地、森林濕地、灘涂、鹽沼濕地、河流、積水洼地、池塘、堤壩、工礦區、公路、溝渠、旱地、居民區、水庫、水田、鹽田、養殖池18種類型。利用ENVI軟件, 對遙感影像進行輻射定標、大氣校正、幾何校正和圖像增強等處理, 運用目視解譯法進行遙感解譯。通過實地考察進行數據校驗, 總體遙感解譯精度為83.7%。并與黃河三角洲保護區范圍圖、河流分布圖等建立基礎數據庫。

2 研究方法

2.1 景觀連通性分析

景觀連通性分析采用整體連接度指數和可能連接度指數[19, 20]。其公式如下:

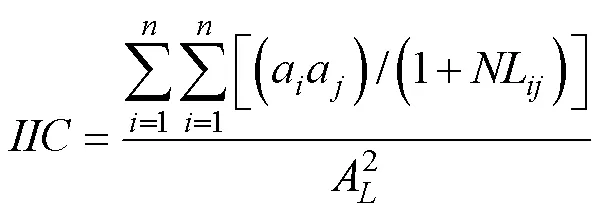

整體連接度指數()

式中,表示景觀中斑塊總數;a和a分別表示斑塊和斑塊的面積;NL表示斑塊和斑塊之間的連接數;A表示整個景觀的面積。0≤≤1, 當=0, 生境斑塊之間沒有連接; 當=1, 整個景觀都為生境斑塊。

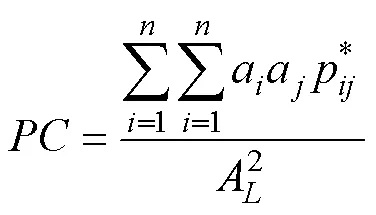

可能連接度指數(Probability of connectivity, PC)

圖1 研究區地理位置

Figure 1 The location of Yellow River Estuary

計算整體連接度指數和可能連接度指數時, 需要指定景觀斑塊間的阻力距離閾值和斑塊之間的可能連接性。當斑塊之間的距離成本小于設置的阻力閾值時才認為斑塊之間是連通的, 根據研究區的范圍、以往的研究經驗和實際模擬計算嘗試, 本研究將距離閾值設置為2 km, 可能連接性設置為0.5[19]。

斑塊重要性指數d

式中:表示景觀中所有斑塊的整體指數值;remove是去除單個斑塊后剩下的斑塊的整體指數值。

2.2 生態網絡構建

生態網絡構建分為三步: 選取生境源地、構建阻力面、根據最小耗費距離模型生成潛在生態廊道。

2.2.1 選取生境源地

在研究區內根據2017年景觀分類數據, 利用斑塊重要性指數(d)法計算灌叢濕地、森林濕地和草本濕地的斑塊重要性(圖2中), 參考保護區范圍、植被覆蓋度等選取生境源地。選取面積大于2 km2, 斑塊重要性大于2.45, 適宜生物長期生存的斑塊作為生境源地[21, 22], 為了保持研究區內景觀的整體性和連通性, 不考慮行政界線, 將相鄰較小的圖斑與相近較大的圖斑合并[23], 并根據實地考察, 共篩選出10個生境源地(圖2右)。

2.2.2 構建阻力面

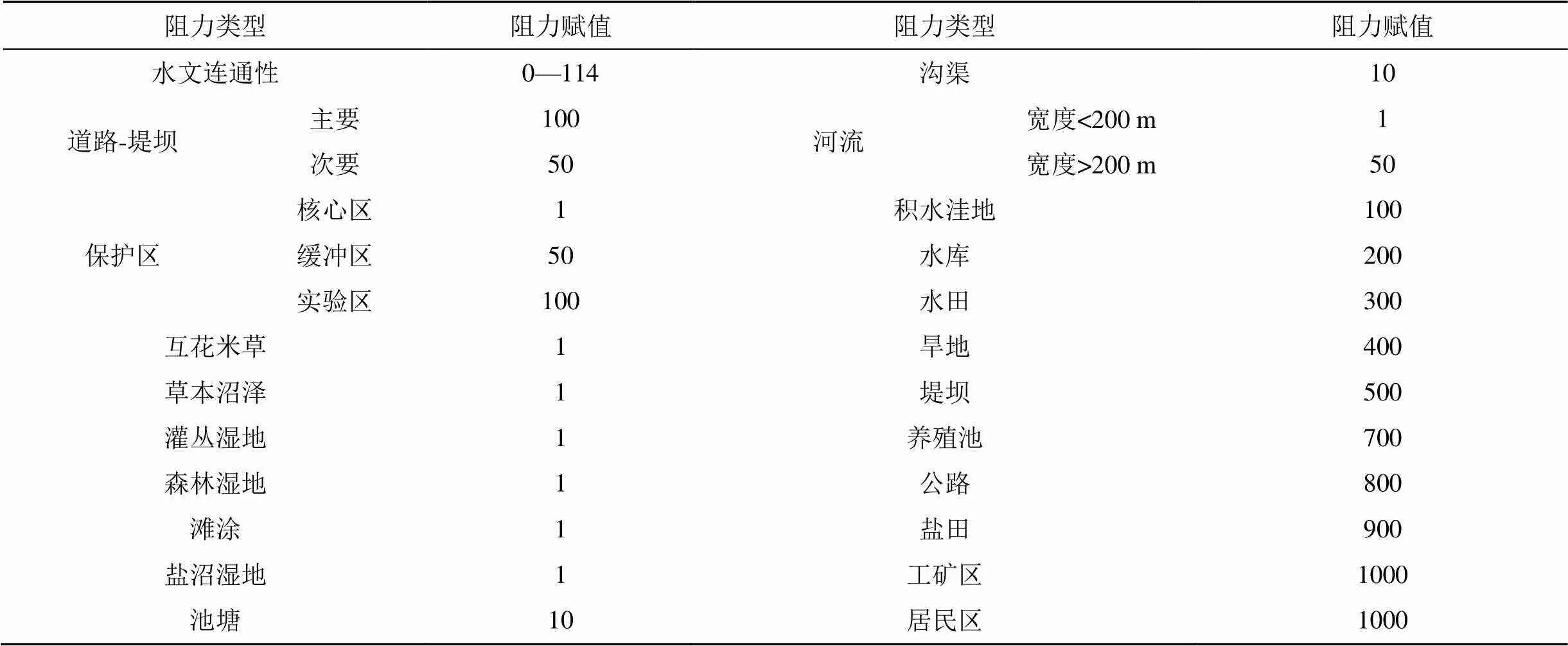

本研究綜合以往的研究經驗與實地的情況, 利用德爾菲法, 咨詢專家后選取景觀分類、水文連通性、道路-堤壩阻隔、保護區分區等綜合確定阻力面[12, 24], 分別將以上因素賦阻力值, 最終綜合生成生態網絡阻力面(分辨率30 m×30 m)。

將研究區道路-堤壩劃分為主要和次要兩類, 參考道路對生物的影響范圍, 構建道路-堤壩兩側200 m的緩沖區[25], 將主要道路-堤壩和次要道路-堤壩分別賦予100和50阻力值。

濕地水文連通性與阻力值成負相關關系, 據此, 將黃河口劃分為30 m×30 m的網格, 并進行重分類賦值。

保護區分區阻力設置中, 核心區、緩沖區、實驗區阻力設置依次增大[21], 分別賦予1、50、100的阻力值。

不同阻力類型設置如表1所示, 生成一個完整的綜合阻力面(圖3)。

2.2.3 構建生態網絡

利用基于GIS的網絡分析工具生成源地到其他源地的最短路徑, 去除重復路徑, 得到黃河口濕地生態網絡。

2.3 重要廊道的提取

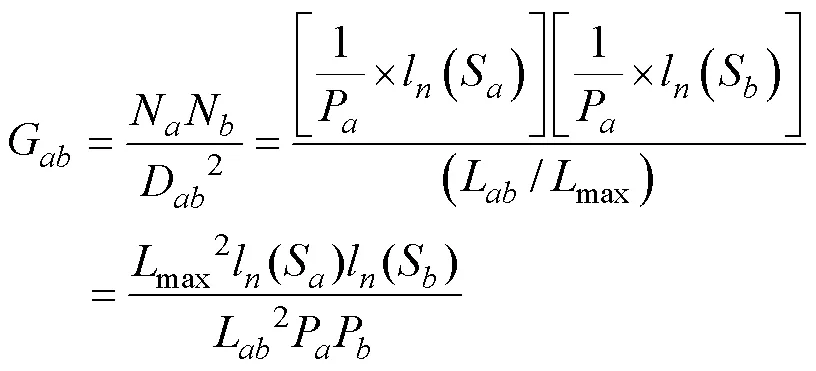

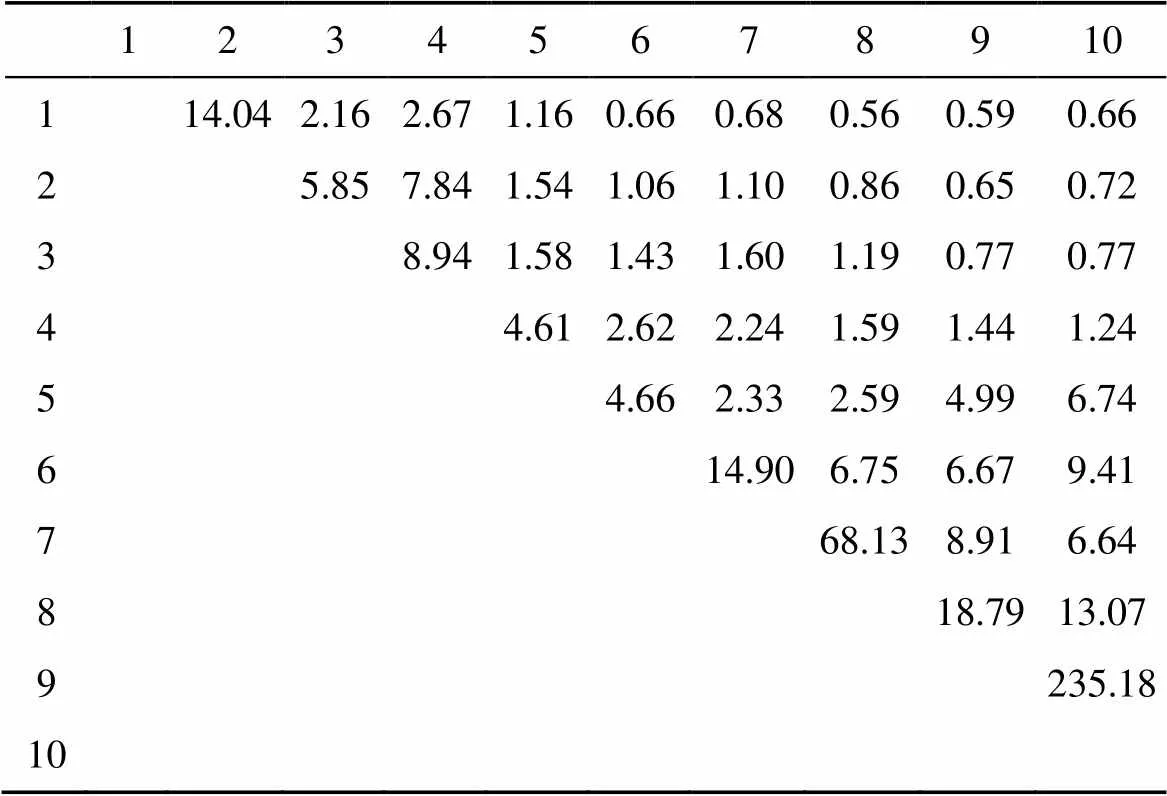

利用重力模型計算提取的10個生境源地之間潛在生態廊道的重要性, 對廊道的重要性進行分析與評價。

重力模型計算公式為:

式中,D是生境源地和之間的相互作用力,N、N是兩生境源地的權重值,D為生境源地和間潛在廊道阻力的標準化值,P為生境源地阻力值,S是生境源地的面積,L是生境源地、之間廊道的累積阻力值,max是研究區中全部廊道累積阻力的最大值。

2.4 生態網絡結構評價

生態網絡結構評估通過分析網絡結構指數, 將景觀生態網絡中的“斑塊-廊道-基質”轉化為點和線的相結合形式, 計算研究區生態網絡的(閉合度)指數、(線點率)指數以及(網絡連接度)指數[26]。公式如下:

(閉合度)指數: 主要反映生態網絡中出現回路的程度。

式中,為生態廊道數量,為生態節點數量。取值范圍為0≤≤1, 當=0時, 說明網絡不存在回路, 當=1時, 表示網絡存在最大可能回路數。回路數量越大表示網絡內部生態過程的連通性越順暢。

圖2 景觀分類與生境源地

Figure 2 Landscape classification and habitat source

表1 不同阻力類型阻力值賦值

圖3 單因子及綜合阻力面

Figure 3 Single factor and composite resistance surface

指數(線點率): 表示網絡中廊道與節點之間的關系, 衡量廊道的通達程度。

式中線點率的取值范圍為0≤≤3, 當=0 時, 表示研究區域中網絡不存在; 當取值越大, 表示網絡復雜程度越高。

指數(網絡連接度): 反映網絡中所有節點被連接的程度。

式中,的取值范圍為 0≤≤1, 當=0, 表示網絡中沒有節點相連接, 當=1 時, 表示網絡中任意兩點相連。

3 結果與分析

3.1 黃河口濕地生境源地生態網絡連通性評價

3.1.1 整體連通性和可能連通性

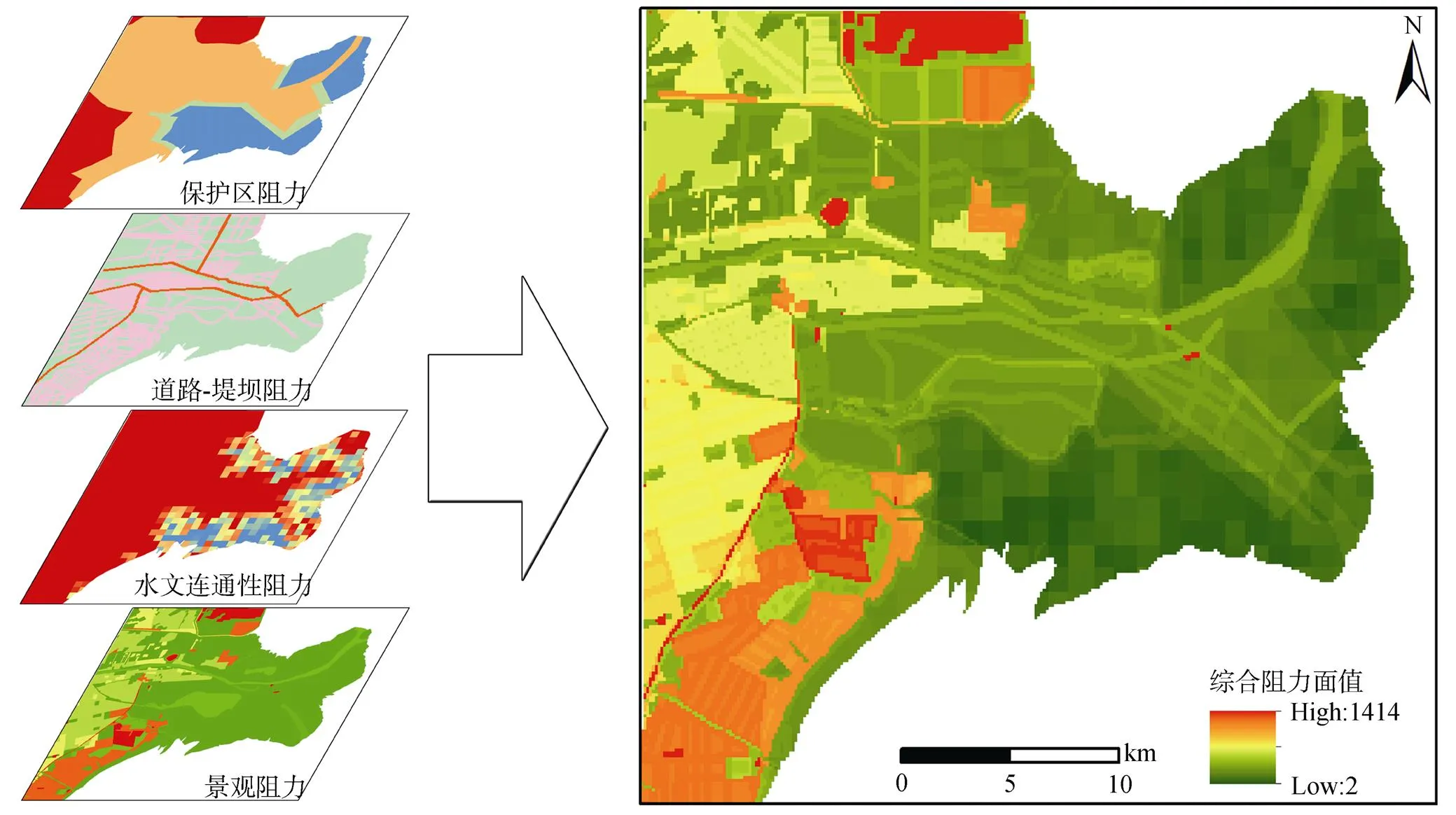

黃河口濕地生境源地的整體連接度指數()和可能連接度指數()在生態網絡構建后有很大提高, 連通性水平得到明顯提高(圖4)。通過生態網絡構建,提高到構建前的4.5倍,提高到構建前的8.6倍, 生態網絡的構建增加了生境源地之間的連通性, 生態網絡的構建能增加對生境源地的保護。

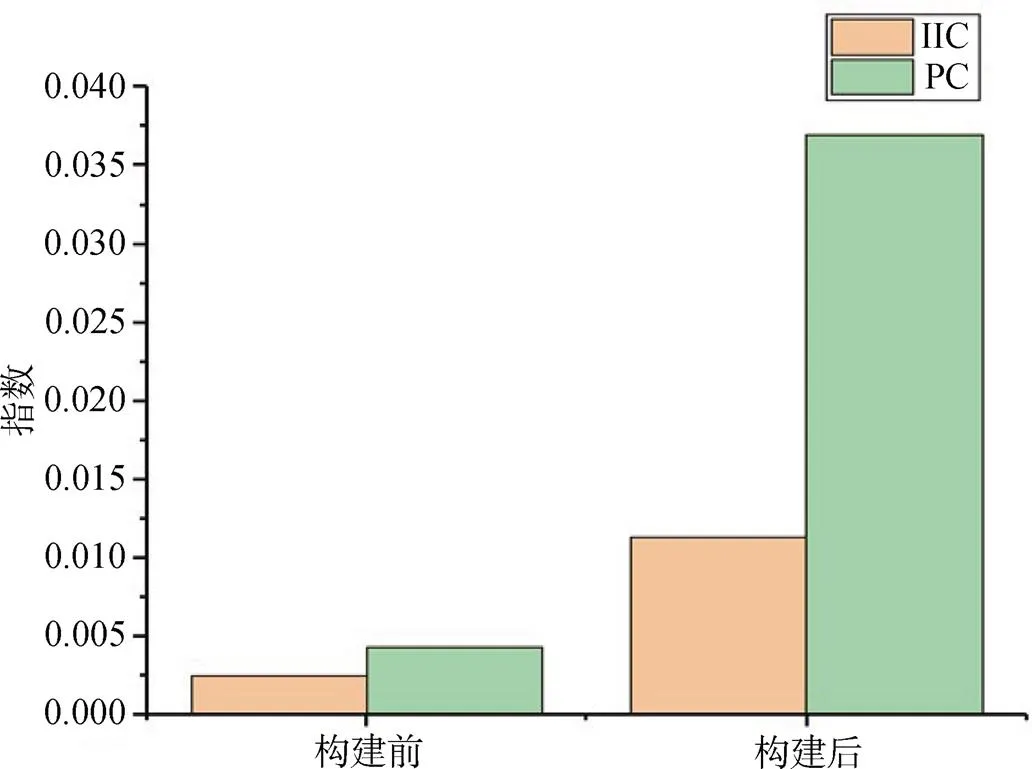

3.1.2 斑塊重要性評價

生境源地的斑塊重要性(表2)在生態網絡構建前后的順序變化較大, 生境源地5在生態網絡構建前的斑塊重要性最高, 但通過構建生態網絡重要性變小, 而源地9和10在生態網絡構建前斑塊重要性較小, 但在構建后重要性變大。生境源地9和10位于黃河口較深處位置, 生態較好, 對于物種的生存和遷移的重要性較高, 而生境源地5位于景區入口處, 受到人為影響較大。通過構建生態網絡, 各斑塊之間的重要性差距也逐漸縮小, 生態網絡的構建可以平衡各斑塊之間的重要性, 使各斑塊之間的功能作用相對平衡, 有利于優化整個濕地的功能。

圖4 生境源地景觀連通性指數

Figure 4 Landscape connectivity index of habitat source

表2 生態網絡構建過程中生境源地重要性變化

3.2 重要廊道的提取

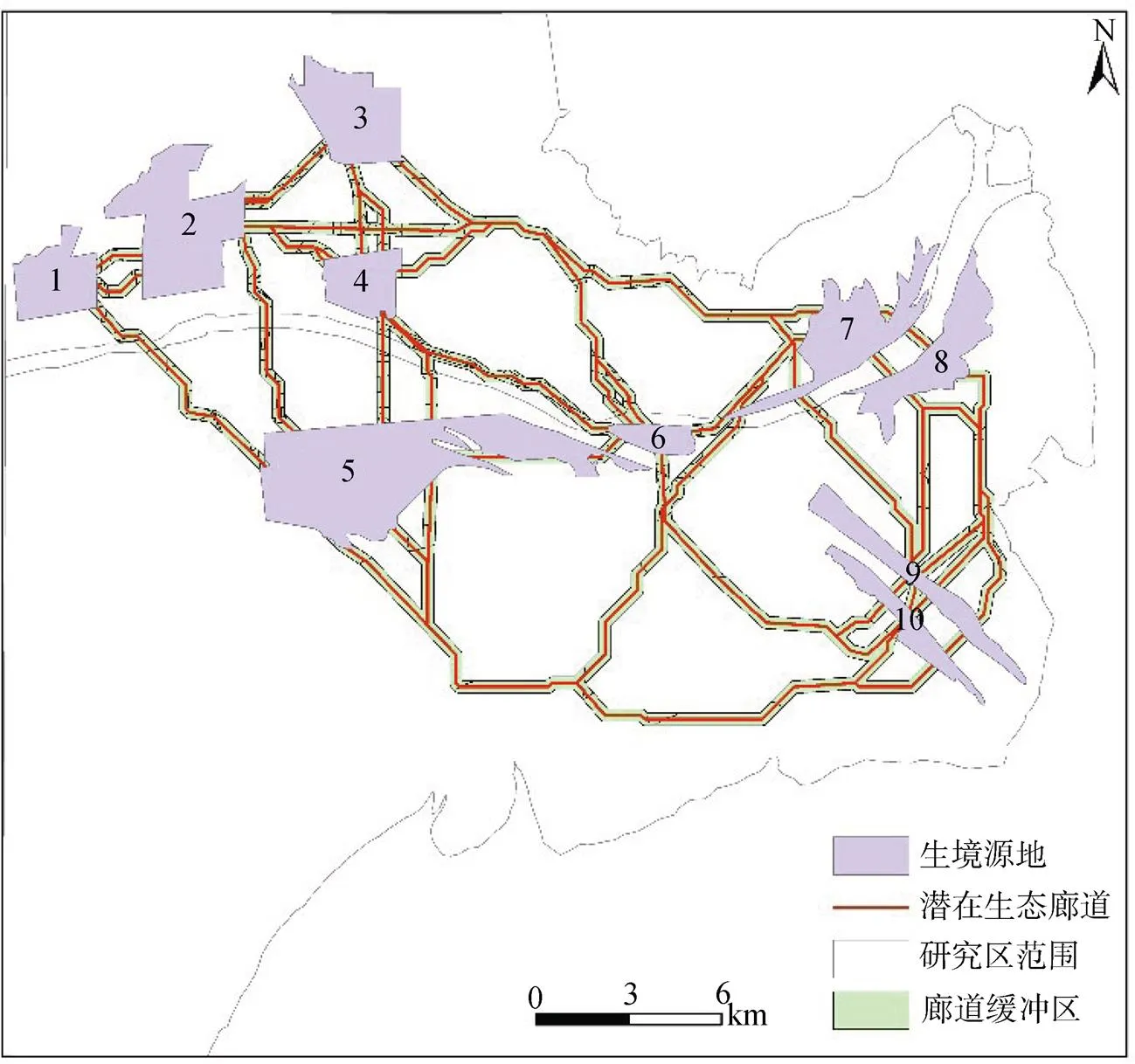

通過構建的生態網絡, 依據重力模型構建10個生態源地之間的相互作用矩陣(表3)。通過相互作用矩陣分析得知, 源地9與源地10之間的相互作用最大, 為235.18, 兩斑塊位于1996年黃河故道兩側,兩源地之間的距離較小, 物種在兩源地之間生存遷移的阻力較小。源地9與源地10之間的廊道在生態網絡中占有重要地位, 有利于生態網絡中物種間的信息交流, 在生態保護過程中對兩斑塊要更加保護。源地1和源地8之間的相互作用最小, 為0.56, 兩源地位于東西兩側, 距離較遠, 兩源地間的阻力較大, 物種在兩源地之間相互遷移較困難。因此在未來的生態保護規劃中, 需要加強對于相互作用較大的斑塊之間的保護, 對于相互作用較小的源地之間要加強生態保護建設, 降低兩源地之間的阻力, 提升整體生態網絡的活性與穩定性, 促進物種之間的遷移和擴散。選取斑塊相互作用大于4的廊道為重要廊道(圖5)。

3.3 生態網絡結構框架

黃河口濕地生態網絡經過去除重復路徑簡化后的廊道有87條, 節點有48個, 黃河口濕地生態網絡閉合度(指數)為0.4396, 線點率(指數)為1.8125, 連接度(指數)為0.6304, 生態網絡結構提升還有較大空間。

表3 源地斑塊相互作用矩陣

基于潛在生態廊道和重要廊道, 并結合黃河口景觀格局現狀、地形特點和自然保護區空間布局, 提出黃河口濕地“三橫兩豎”的生態網絡框架(圖5)。三橫: 黃河北岸源地1、2、3, 源地5、6、7、8, 源地5、9、10。兩豎: 源地3、4、5, 源地7、8、9、10。

3.4 生態網絡景觀組成結構分析

黃河口濕地總面積為787.64 km2, 潛在生態廊道的總面積為48.79 km2, 占黃河口總面積的6.19%。其中, 生態廊道景觀組成分析(表4)得知, 廊道的景觀組成中鹽沼濕地占31.23%, 鹽沼濕地在動物的遷移路徑中具有重要作用, 以在動物的遷移過程中發揮食物供給的作用, 為動物提供覓食和休憩場所。草本沼澤和灌叢濕地在生態廊道中占23.86%和17.30%, 草本沼澤和灌叢濕地不僅在生境源地中占有重要地位, 而且在動物的遷移過程中也發揮較大作用, 也可以提供覓食和隱蔽的功能。居民區和公路等景觀類型占比最少, 人為建設用地對于物種的遷移阻力較大, 不適宜物種的生存, 作為潛在生態網絡景觀類型的作用與意義不大。

圖5 黃河口濕地生態網絡框架

Figure 5 Framework of wetland ecological network in the Yellow River Estuary

表4 黃河口濕地生態網絡景觀組成

圖6 黃河口濕地生態網絡

Figure 6 Wetland ecological network of the Yellow River Estuary

4 討論

利用最小耗費距離模型生成生態網絡, 可以為物種的遷移和擴散模擬良好的生態廊道, 并為優化濕地生境提供依據。生態網絡的構建起初相對比較簡單, 由河流和道路等自然廊道構建網絡[27, 28], 現在生態網絡的構建多借助軟件進行廊道模擬研究, 例如基于最小耗費距離模型[29]、電路理論等[30], 本研究利用比較成熟的最小耗費距離模型進行網絡構建模擬。最小耗費距離模型可以比較真實的模擬物種在生境中遷移的路徑, 被廣泛應用于城市規劃、土地利用、生態評價等問題的研究中。

利用斑塊重要性定量選取生境源地, 避免了在生境源地選擇中人為的主觀性, 參考多因子構建綜合阻力面[24], 使阻力面更能反映物種在不同景觀之間遷移的阻力。在生態廊道寬度的選取中并沒有確切的定論, 生物保護學家認為廊道越寬越好[31], 但也有學者認為過寬的廊道會使物種在廊道內部活動, 從而減緩物種到達目的地的速度[32], 有學者研究得出廊道的寬度由多因素決定, 可以用公式來計算[25]。鳥類是黃河口濕地中最重要的保護目標, 研究表明50—80 m是鳥類所需要的最小生境寬度[33], 200 m是保護鳥類種群的最適宜寬度[34]。

在生態網絡評價中, 多應用景觀連接度指數法、廊道土地利用類型分析法和網絡結構分析法來評價生態網絡。景觀連接度指景觀空間組成單元之間的連續性程度, 反映了促進或阻礙物種在生境源地之間的運動程度[35]; 廊道土地利用分析可以了解到生態網絡的組成結構, 通過分析, 可以有根據的進行后期生態網絡的優化研究[29]; 網絡結構分析可以了解到生態網絡結構的復雜程度, 可以有依據的規劃廊道[36]。潛在生態廊道之間的阻力會影響物種在不同源地之間的遷移速度[37], 通過重力模型計算生境源地到其他源地之間的相互作用強度, 可以識別潛在生態廊道構建的有效性和重要性。本研究對比生態網絡構建前后生境源地斑塊重要性的變化, 可以更直觀了解到生態網絡的構建對生境源地的影響, 根據斑塊重要性對不同生境源地采取不同的方法加以保護。利用重力模型來評價生態廊道的重要性程度, 可以更直觀的了解到不同生境源地之間的聯系程度, 為區域生態規劃提供依據。

雖然生態網絡構建方法較為成熟, 但生態網絡是基于圖論基礎進行模擬研究, 黃河口濕地的生態恢復需要多方面的共同努力, 才能進行多尺度的生態恢復, 改善黃河口濕地的生境破碎化狀況。

5 結論

1)通過構建生態網絡, 生境源地的和分別提高到之前的4.5倍和8.6倍濕地的景觀連接度有較大提升, 生境源地的斑塊重要性相對平衡, 有利于黃河口濕地整體功能的發揮。

2)面積較大, 距離較近的生境源地間的相互作用力較大, 兩生境源地之間的廊道重要性高, 物種通過重要廊道在兩生境源地之間遷移阻力小, 有利于物種的遷移。

3)鹽沼濕地、草本沼澤和灌叢濕地是構成生態廊道的優勢景觀, 分別占生態網絡景觀組成的31.23%、23.86%和17.30%, 草本沼澤和灌叢濕地不僅是生境源地的主要景觀組成, 而且在生態網絡中發揮著重要作用。

[1] 劉濱誼, 王鵬. 綠地生態網絡規劃的發展歷程與中國研究前沿[J]. 中國園林, 2010, 26(3): 1–5.

[2] 劉世梁, 侯笑云, 尹藝潔, 等. 景觀生態網絡研究進展[J]. 生態學報, 2017, 37(12): 3947–3956.

[3] 王海珍, 張利權. 基于GIS、景觀格局和網絡分析法的廈門本島生態網絡規劃[J]. 植物生態學報, 2005, (1): 144–152.

[4] 池源, 石洪華, 豐愛平. 典型海島景觀生態網絡構建——以崇明島為例[J]. 海洋環境科學, 2015, 34(3): 433–440.

[5] 黃秉杰, 譚玲. 黃河三角洲生態文明建設新探[J]. 商, 2016, (7): 59.

[6] 康瑩. 黃河三角洲生態可持續發展問題研究[D]. 天津:天津財經大學, 2015.

[7] 劉凱. 生態脆弱型人地系統演變與可持續發展模式選擇研究[D]. 濟南: 山東師范大學, 2017.

[8] GUAN Bo, YU Junbao, Hou Aixin, et al. The ecological adaptability of Phragmites australis to interactive effects of water level and salt stress in the Yellow River Delta[J]. Aquatic Ecology, 2016, 51(1): 1–10.

[9] WANG Maojun, QI Shanzhong, ZHANG Xuexia. Wetland loss and degradation in the Yellow River Delta, Shandong Province of China[J]. Environmental Earth Sciences, 2012, 67(1): 185–188.

[10] ZHAO Qingqing, BAI Junhong, HUANG Laibin, et al. A review of methodologies and success indicators for coastal wetland restoration[J]. Ecological Indicators, 2016, 60: 442–452.

[11] 王永麗, 于君寶, 董洪芳, 等. 黃河三角洲濱海濕地的景觀格局空間演變分析[J]. 地理科學, 2012, 32(6): 717– 724.

[12] GURRUTXAGA M, LOZANO P J, DEL BARRIO G. GIS-based approach for incorporating the connectivity of ecological networks into regional planning[J]. Journal for Nature Conservation, 2010, 18(4): 318–326.

[13] 吳晶晶, 栗云召, 高猛, 等. 四種河流水系阻力下的黃河三角洲濕地生態網絡構建及對比研究[J]. 濕地科學, 2018, 16(4): 493–501.

[14] CONG Pifu, CHEN Kexin, QU Limei, et al. Determination of Landscape Ecological Network of Wetlands in the Yellow River Delta[J]. Wetlands: 1–11.

[15] 卿鳳婷, 彭羽. 基于RS和GIS的北京市順義區生態網絡構建與優化[J]. 應用與環境生物學報, 2016, 22(6): 1074–1081.

[16] 安樹青, 張軒波, 張海飛, 等. 中國濕地保護恢復策略研究[J]. 濕地科學與管理, 2019, (2): 41–44.

[17] 吳晶晶. 黃河三角洲自然濕地景觀連接度動態變化及其驅動因素分析[J]. 生態環境學報, 2018, 27(1): 71–78.

[18] 宋創業, 劉高煥, 劉慶生, 等. 黃河三角洲植物群落分布格局及其影響因素[J]. 生態學雜志, 2008, 27(12): 2042– 2048.

[19] SAURA S, TORNE J. Conefor Sensinode 2.2: a software package for quantifying the importance of habitat patches for landscape connectivity[J]. Environmental modelling & software, 2009, 24(1): 135–139.

[20] 齊松, 羅志軍, 陳瑤瑤, 等. 基于MSPA與最小路徑方法的袁州區生態網絡構建與優化[J]. 農業現代化研究, 2020, 41(2): 351–360.

[21] 古璠, 黃義雄, 陳傳明, 等. 福建省自然保護區生態網絡的構建與優化[J]. 應用生態學報, 2017, 28(3): 1013– 1020.

[22] 黃河, 余坤勇, 高雅玲, 等. 基于MSPA的福州綠色基礎設施網絡構建[J]. 中國園林, 2019, 35(11): 70–75.

[23] 謝慧瑋, 周年興, 關健. 江蘇省自然遺產地生態網絡的構建與優化[J]. 生態學報, 2014, 34(22): 6692–6700.

[24] 蔡青, 曾光明, 石林, 等. 基于柵格數據和圖論算法的生態廊道識別[J]. 地理研究, 2012, 31(8): 1523–1534.

[25] 朱強, 俞孔堅, 李迪華. 景觀規劃中的生態廊道寬度[J]. 生態學報, 2005, (9): 2406–2412.

[26] 蔣思敏, 張青年, 陶華超. 廣州市綠地生態網絡的構建與評價[J]. 中山大學學報(自然科學版), 2016, 55(4): 162–170.

[27] JONGMAN R H G, KüLVIK M, KRISTIANSEN I. European ecological networks and greenways[J]. Elsevier B.V., 2004, 68(2-3): 305–319.

[28] FáBOS J G. Greenway planning in the United States: its origins and recent case studies[J]. Elsevier B.V., 2003, 68(2/3): 321–342.

[29] 王玉瑩, 沈春竹, 金曉斌, 等. 基于MSPA和MCR模型的江蘇省生態網絡構建與優化[J]. 生態科學, 2019, 38(2): 138–145.

[30] 李慧, 李麗, 吳鞏勝, 等. 基于電路理論的滇金絲猴生境景觀連通性分析[J]. 生態學報, 2018, 38(6): 2221–2228.

[31] NOSS R F. Corridors in Real Landscapes: A Reply to Simberloff and Cox[J]. Conservation Biology, 1987, 1(2): 159–164.

[32] SAUNDERS D A, HOBBS R J. Nature conservation 2: the role of corridors[M]. Surrey Beatty and Sons Pty Ltd, 1991.

[33] SMITH D S, HELLMUND P C. Ecology of greenways : design and function of linear conservation areas[J]. whole earth, 1993.

[34] GEIER, R A. Habitat Selection by Small Mammals of Riparian Communities: Evaluating Effects of Habitat Alterations[J]. The Journal of Wildlife Management, 1980, 44(1): 16–24.

[35] 史芳寧, 劉世梁, 安毅, 等. 城市化背景下景觀破碎化及連接度動態變化研究——以昆明市為例[J]. 生態學報, 2020, 40(10): 3303–3314.

[36] 呂放. 基于網絡分析法的吉林越北鎮綠地生態網絡構建研究[D]. 沈陽: 沈陽建筑大學, 2015.

[37] 吳昌廣, 周志翔, 王鵬程, 等. 景觀連接度的概念、度量及其應用[J]. 生態學報, 2010, 30(7): 1903–1910.

Construction and evaluation of the Yellow River Estuary wetland ecological network

WANG Qingxiao, LI Yunzhao, QU Zhicheng, YU Junbao*, WANG Xuehong, ZHOU Di, WANG Shuwen

The Institute for Advanced Study of Coastal Ecology, Ludong University, Yantai 264025, China

The construction of ecological network can effectively connect fragmented habitats and is of great significance to the protection of species diversity. In this study, we constructed the ecological network framework of the Yellow River Estuary(YRE) wetland by using the minimum cost distance model and the gravity model. Then, we evaluated the quality of wetland ecological network in the YRE by using landscape connectivity index, corridor land use type analysis and network structure analysis. The research results showed that: (1) The closeness of the relationship between different habitat sources varied with distance and area. (2) The alpha index of the Yellow River Estuary wetland ecological network was 0.4396, the beta index was 1.8125, and the gamma index was 0.6304, which had a lot of room for optimization and improvement. (3) Herb swamps and shrub wetlands were the main landscape components of the habitat source. Salt marsh wetlands, herb swamps and shrub wetlands were the dominant landscapes that constitute ecological corridors, accounting for 31.23%, 23.86% and 17.30% of the ecological network landscape composition respectively. (4) Through the construction of an ecological network, the IIC and PC of natural wetlands had been increased by 4.5 times and 8.6 times respectively. The importance of patches in each habitat source was relatively balanced. Our study is expected to contribute to the protection and planning of ecology of the YRE.

Yellow River Estuary wetland; landscape connectivity; ecological network; fragmentation

10.14108/j.cnki.1008-8873.2022.06.013

P901

A

1008-8873(2022)06-105-09

2020-10-05;

2020-12-04

國家自然科學基金(U1806218, 41871087, 41301052, 41871091); 國家重點研發計劃項目(2017YFC0505900)

王慶孝(1994—), 男, 山東泰安人, 碩士研究生, 主要從事濱海濕地生態與環境研究, E-mail:1065771995@qq.com

通信作者:于君寶, 男, 博士, 教授, 主要從事濕地生物地球化學與生態修復研究, E-mail: junbao.yu@gmail.com

王慶孝, 栗云召, 曲芷程, 等. 黃河口濕地生態網絡構建與評價[J]. 生態科學, 2022, 41(6): 105–113.

WANG Qingxiao, LI Yunzhao, QU Zhicheng, et al. Construction and evaluation of the Yellow River Estuary wetland ecological network[J]. Ecological Science, 2022, 41(6): 105–113.