某底部含有溶洞的小凈距隧道施工力學特性分析

何 競

(貴州橋梁建設集團有限責任公司,貴州 貴陽 550001)

0 引言

喀斯特是一種比較普遍的地質現象,巖溶地質對隧道工程的影響是不可避免的。該文以某底部含有溶洞的小凈距隧道為例,分析處于中夾巖柱下部的溶洞對隧道施工掘進的影響[1-2]。具體包括局部塑性區發展、圍巖位移變化、開挖巖體斷面應力場的分布規律等,旨在為類似工程建設指供一定層面的經驗總結。

1 工程概況

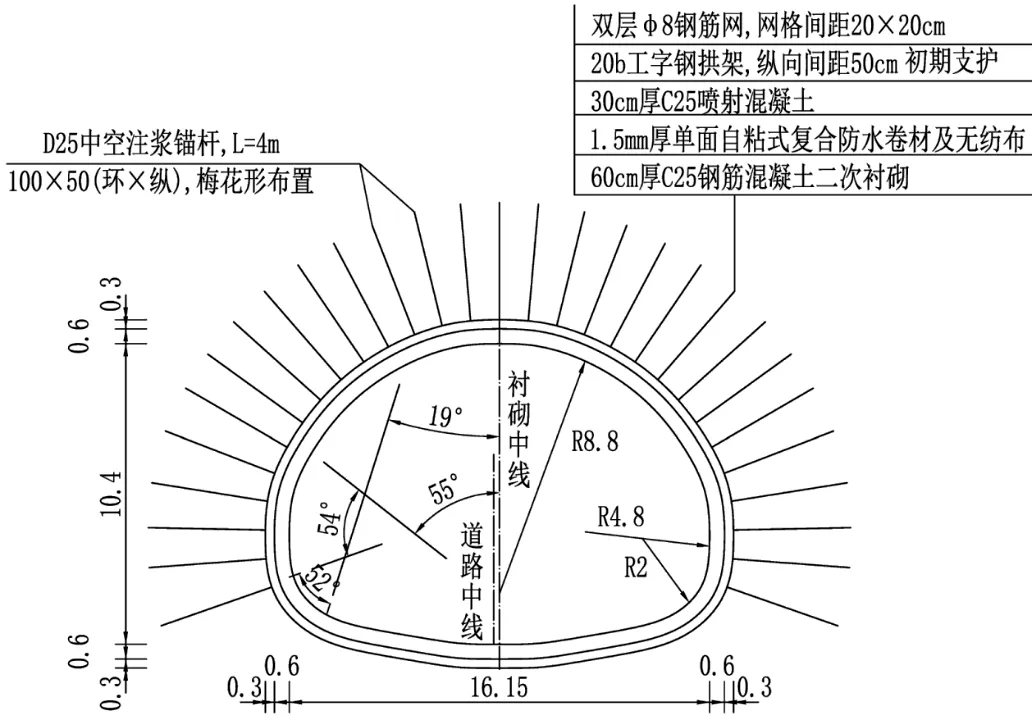

因受穿越山體地質、地形情況的限制,某公路隧道工程項目,采用分離式隧道、小凈距結構,其夾巖柱最小間距為15 m;圍巖級別為Ⅳ級,巖性為中風化灰巖,巖體較完整,巖體完整性系數0.6[3]。通過現場勘測和地質預報,在K167+475處,在距離隧道仰拱17 m的夾巖柱下,發現了一處高11.2~12.1 m、8~9.1 m寬、18.2~19.5 m縱深的干溶洞。隧道溶洞洞室段襯砌的設計見圖1。

圖1 溶洞段部分隧道洞身的襯砌結構設計圖(單位:m)

2 圍巖受力分析時計算參數的確定

通過ABAQUS有限元力學分析軟件對隧道進行了掘進與支撐結構的模擬,根據新奧法的原理,把二次襯砌視為較安全的巖體,而忽略其支護效果,僅作為安全儲備層結構,表1列出了計算中所采用的圍巖、襯砌的物理力學參數。

表1 巖體和支撐結構的物理力學數值模擬參數表

3 有限元分析模型的構建

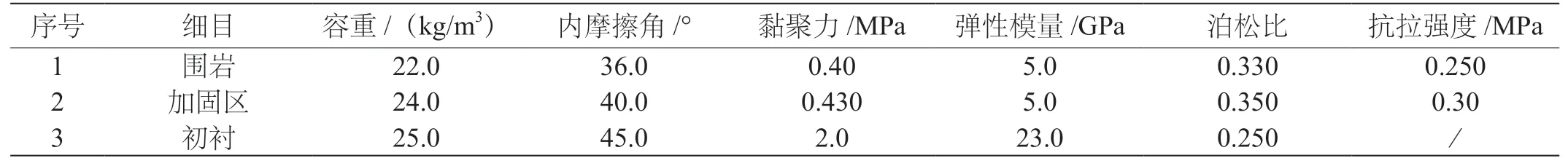

結合現場工況,分離式隧道左、右兩孔均采用單側導坑法工藝進行掘進,工藝順序見圖2。不考慮錨桿和臨時支撐方案,分析圍巖開挖過程對圍巖的變形和應力的作用,得出了溶洞對圍巖安全的影響。

圖2 施工工序圖

4 模擬分析的計算結果

4.1 圍巖塑性區分析

隧道圍巖掘進階段的應力再分配是必然的,小凈距隧道施工工序多,圍巖及支護結構的受力變化比較復雜,在一定范圍內有可能出現應力集中,從而形成塑性區。同時,由于溶洞的存在,會進一步影響隧道開挖時的圍巖應力,從而導致塑性區之間的相互連通,從而形成危險的滑動面。通過模擬現場工況和參數設置,建立了相應的有限元模型,得出了隧道圍巖塑性區的變化規律[4-5]:

(1)在先行洞第1步、第2步開挖后,洞身巖土體塑性區、右側拱腰處塑性區呈增大趨勢,但塑性區的發育變化不太明顯,有一定的擴展。在先行洞第3步開挖后,在隧道的左拱腰處出現一個塑性區,該區域的寬度大約在3 m。

(2)在先行洞開挖第4步后,左拱腰部位的塑性區向拱腳延伸,其寬度也增加到3.1 m,在施工過程中,應注意隧道右側拱腳的保護。

(3)在后行洞第1、2步開挖后,已產生的塑性區持續擴大,其他范圍的塑性區無顯著改變。

(4)在后行洞第3步開挖后,溶洞洞室的左上塑性區顯現,并與先行洞左側拱腳塑性區相連通,采取注漿、鎖腳錨固等措施進行加固。

從上述結果可以看出,此隧道施工的先行洞對后行洞塑性區的發育沒有明顯的影響。但因溶洞的存在,造成先行洞開挖第4步,后行洞開挖第3步,形成連通的塑性區,對施工安全構成威脅。

4.2 圍巖位移分析

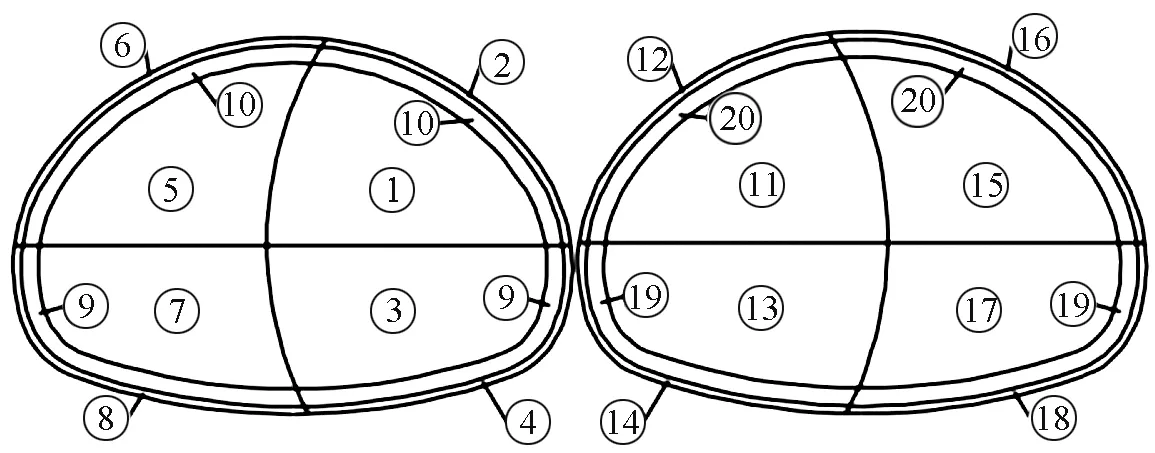

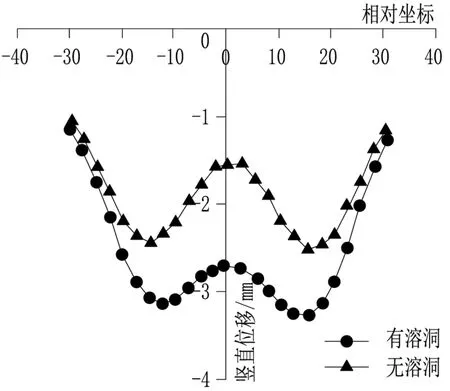

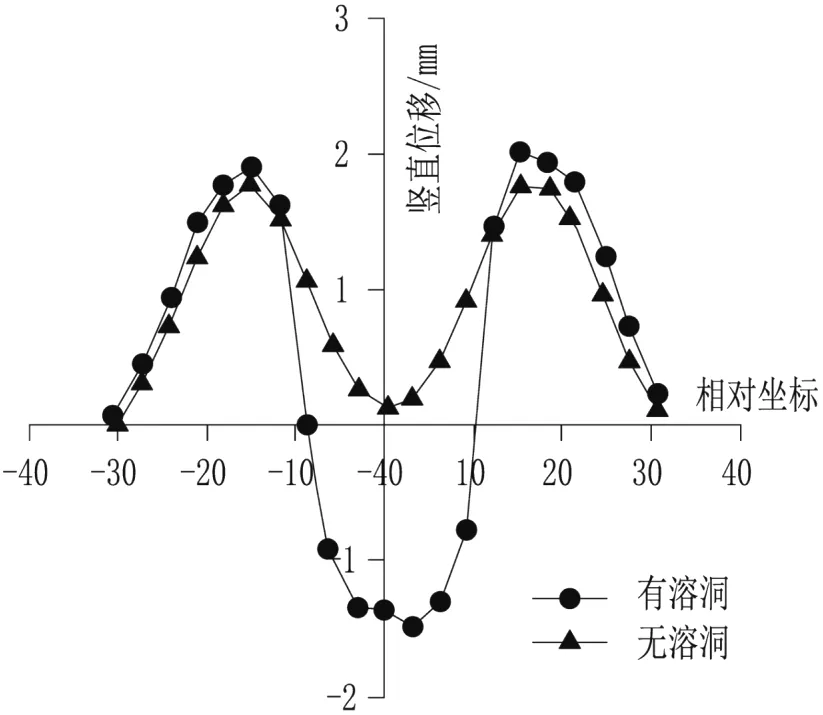

選擇與隧道拱頂、仰拱同一高程的兩排特征點,并與沒有溶洞條件下的豎向變形做比較[6]。取中夾巖柱上其特征點的橫坐標為0,其豎向位移的分布如圖3和圖4所示。

圖3 拱頂特征點位移圖

圖4 仰拱底部特征點位移圖

(1)由圖3可知:1)由于溶洞的存在,拱頂的變形顯著增加,有溶洞時,沉降為1.13 mm,無溶洞時其下沉量為1.02 mm;2)在有溶洞的情況下,中夾巖柱的沉降量為2.71 mm,不含無溶洞的情況下,沉降量為1.39 mm。結果表明,由于溶洞的出現,使隧道拱頂的下沉量明顯增加。

(2)由圖4可知:1)溶洞的存在使隧道仰拱隆起量增大,存在溶洞時隆起量0.07 mm,無溶洞時其隆起量0.03 mm;2)中夾巖柱上的特征點在有溶洞的情況下有?1.39 mm隆起量,不存在溶洞的情況下只有0.15 mm。這表明,由于溶洞的存在,中夾巖柱的基底周圍的圍巖隆起量比無溶洞隧道洞身巖土開挖要大得多。

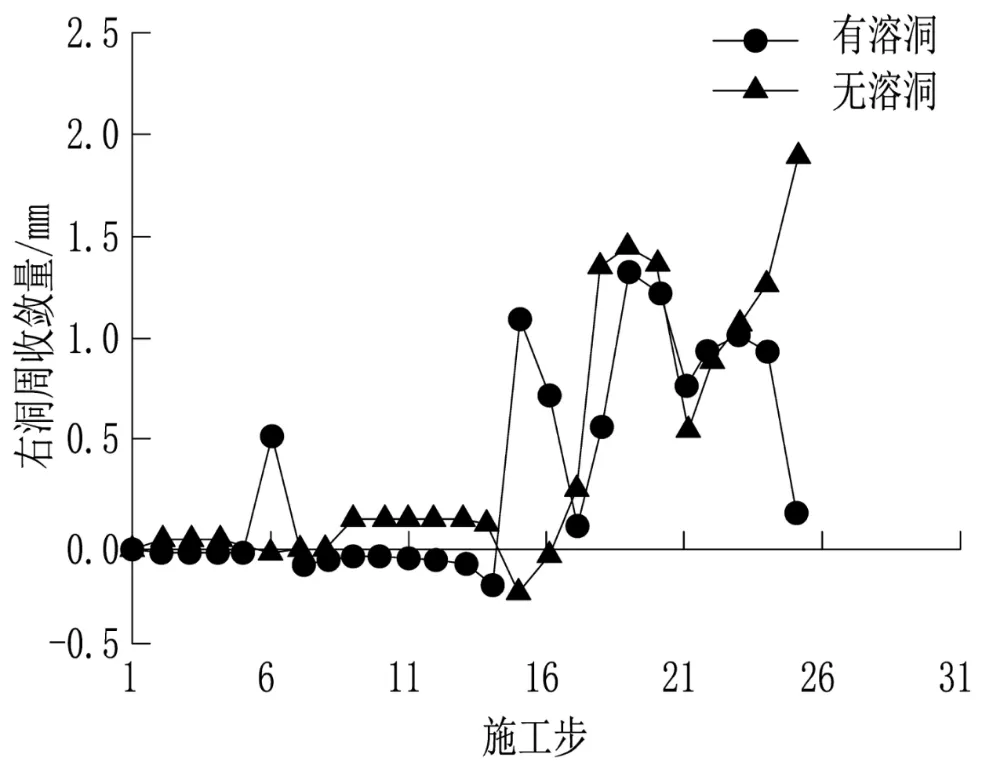

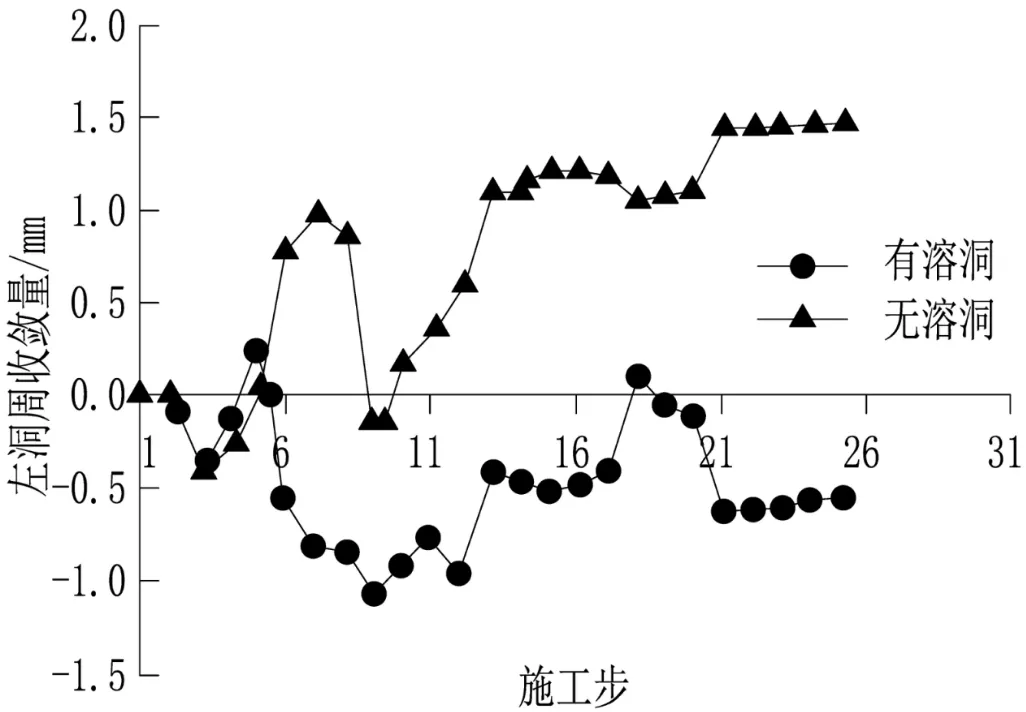

(3)選擇兩處隧道拱腰部位的4個特征點,分別對洞身周圍的收斂性進行了研究,圖5和6分別給出了洞周收斂和荷載作用下的分布。從圖5和6可以看出:1)溶洞的存在對左側洞身周圍巖體的收斂性有較大的影響,使左洞洞周的收斂性是負值;2)在右洞洞身開挖時,溶洞對左側洞周的收斂性影響比右側大;3) 溶洞對先行洞周洞收斂性的影響要大于后行洞洞周收斂程度。

圖5 右洞洞周收斂位移變化

圖6 左洞洞周收斂位移變化

4.3 隧道掘進圍巖應力變化

經模擬現場工況、參數設置,進行了有限元模型構建計算,得出隧道掘進施工階段最大主應力值,具體包括拱頂、仰拱處、中夾巖柱位置的拱肩、拱腳共4個部位的最大主應力變化曲線[7-8](見圖7)。從圖7可以看出,在掘進過程中,最大主應力出現在開挖面周圍。

圖7 隧道周邊特征點主應力變化分布云圖

(1)在后行洞施工期間,洞周圍的拉應力與先洞的發展趨勢類似,拱腰處圍巖最大主應力也為壓應力。

(2)在右洞開挖施工期間,發現左側洞右側拱腳的最大主拉應力為0.05 MPa。

由以上分析可知,由于隧道底部有溶洞,導致了溶洞附近的拱腳、遠離溶洞拱肩處,兩處為最大應力區[9-10]。

5 結論

綜上所述,該分離式小凈距隧道,因其中夾巖柱底部有溶洞,對隧道掘進的洞身圍巖受力產生了不利影響,對掘進階段圍巖塑性區發展、圍巖塑性區聯通、圍巖應力變化等問題進行了分析,并提出了相應的對策:

(1)在后行洞施工中,其塑性區受隧道先導洞的影響不明顯。在靠近溶洞的隧道拱腳處,由于溶洞的作用,如形成相互聯通的塑性區,施工階段要特別重視在拱腳處采用加固措施補強。

(2)隧道開挖過程中,因溶洞的存在,會對拱頂和仰拱處的豎向位移產生很大的影響,溶洞先行洞收斂性大于后行洞洞周收斂。

(3)隧道開挖對溶洞周圍巖體的應力影響較小,而溶洞附近隧道拱腳、拱肩處產生的主應力區最大。

(4)對于分離式大跨小凈距、底部有溶洞的隧道,施工階段應注意防止塑性區彼此貫通,以免發生危險的滑動。應加強對拱頂沉降量和仰拱隆起量的監測,避免圍巖發生較大的變形。