二氧化硅“粒子簇”的構建及其對硅橡膠力學性能的影響

鄭 建,殷小龍,周 剛,閔 潔, 陳 英

(東華大學 化學化工與生物工程學院,上海 201620)

硅橡膠是以含乙烯基的聚有機基硅氧烷作為基礎聚合物以及低分子量的含氫硅油作為交聯劑,在鉑系催化劑作用下加熱硫化形成具有網狀結構的有機硅材料[1-2]。近年來,硅橡膠優異的彈性模量和斷裂強度越來越受到科研工作者關注,開發一種高強度、優異剪切變硬性能的硅橡膠材料逐漸成為研究熱點之一[3]。而硅橡膠本身抗沖擊性及力學強度較差,需添加二氧化硅做補強劑來改善其力學性能[4-6]。一般二氧化硅表面有親水性羥基, 顆粒間容易形成氫鍵而團聚成塊,使硫化效率降低[7],因此常常對二氧化硅表面改性以提高其在有機相中的分散及潤濕性[8-9]。鄭駿馳[10]研究表明,用脂肪族聚氧乙烯醚和硅氧烷偶聯劑對二氧化硅表面進行修飾,能顯著降低二氧化硅表面暴露的羥基量,使橡膠/二氧化硅復合材料的定伸長率為300%時,模量達13.2 MPa,斷裂強度達到28.9 MPa,且動態損耗因子降到0.06%。劉豐等[11]用原位表面修飾制備表面帶有乙烯基的納米二氧化硅,有機修飾層不僅減少顆粒團聚,且在硫化過程中顆粒和橡膠基體形成更強相互作用,補強效果顯著改善。二氧化硅又常作為剪切增稠液(shear thickening fluid,STF)的分散相,所謂剪切增稠是指流體黏度隨剪切應力或剪切速率增大而增大的現象[12-13]。Bossis等[14]在1989年提出的“粒子簇”理論表明,STF發生剪切增稠是由于剪切作用達到臨界點時,體系中流體作用力克服了顆粒間的排斥力,且作為主要作用力促使“粒子簇”形成,隨流體作用力增大,“粒子簇” 也會逐漸變大,促使流體的表觀黏度增大。固體基材對粒子的束縛力比流體要大得多,硅橡膠作為耐極端溫度、易于加工的固體基質材料,是作為剪切增稠的良好固體樣品[15]。參考這種“粒子簇”增稠機理,本文嘗試向硅橡膠中填充二氧化硅“粒子簇”,探索硅橡膠材料中二氧化硅粒子的分散和團聚特性對材料動態力學性能的影響。

本文以正辛基三乙氧基硅烷(KH306)為表面改性劑對二氧化硅進行改性,改變二氧化硅在有機相中的分散及潤濕性,同時將乙烯基引入二氧化硅顆粒表面,通過硅氫加成反應將二氧化硅粒子鏈接到含氫硅油分子鏈上形成二氧化硅“粒子簇”,觀測及分析顆粒粒徑及形貌變化,并將改性二氧化硅及二氧化硅“粒子簇”分別填充到硅橡膠內部,分析硅橡膠在不同填充條件下壓縮模量變化,探究硅橡膠的動態力學性能隨應變掃描及頻率掃描的變化規律。

1 試驗部分

1.1 主要原料

1.2 設備及儀器

DMA Q800型動態熱機械分析儀,美國TA儀器公司;Zetasizer Nano ZS型納米粒度及Zeta電位分析儀,英國馬爾文儀器有限公司;JEM-2100型透射電子顯微鏡,日本電子株式會社;TM-1000型掃描電子顯微鏡,日本日立高新技術公司;DF-101 S型集熱式恒溫加熱磁力攪拌器,上海禾汽玻璃儀器有限公司;DGG-9070B型電熱恒溫鼓風干燥箱,上海森信試驗儀器有限公司;AL104型電子天平,梅特勒-托利多儀器有限公司;Nicolet iS10型變溫傅里葉變換紅外光譜儀,美國賽默飛世爾科技有限公司;Cence湘儀H1850型醫用離心機,湖南湘儀試驗室儀器開發有限公司。

1.3 樣品制備

1.3.1 表面改性二氧化硅及二氧化硅“粒子簇”的制備

(1)二氧化硅的表面改性。取一定量的沉淀法二氧化硅加入到乙醇和蒸餾水體積比為5∶1的混合溶劑中,向其中加入質量分數為10%的KH306及適量醋酸調節pH值至5左右,在70 ℃條件下冷凝回流1 h,產物用乙醇洗滌,經多次離心后干燥得到表面改性二氧化硅。KH306的乙氧烷基在醇水體系中水解形成羥基,然后與二氧化硅表面羥基進行氫鍵結合形成改性顆粒,具體化學改性反應方程式如圖1所示。

(2)二氧化硅“粒子簇”的構建。按照相同步驟將改性二氧化硅用A151二次處理,得到含乙烯基的二次改性二氧化硅,將二次改性二氧化硅與含氫硅油按質量比1.00∶0.35的比例投入到適量甲苯溶劑中,滴加少量氯鉑酸-異丙醇催化劑,在105 ℃條件下進行硅氫加成,冷凝回流反應2 h,離心干燥得到二氧化硅“粒子簇”。“粒子簇”構建過程如圖2所示。

1.3.2 改性二氧化硅以及二氧化硅“粒子簇”對硅橡膠的填充

將一定量經KH306改性的二氧化硅或二氧化硅“粒子簇”加入到乙烯基質量分數為1.27%的乙烯基硅油中,添加一定量的增塑劑二甲基硅油,充分攪拌后放置幾分鐘再攪拌,使填料在混合液中充分分散。待填料充分分散后,加入少量氯鉑酸-異丙醇催化劑,繼續攪拌至均勻,最后加入活性氫質量分數為0.36%的含氫硅油進行充分混合。將此膠料注入模具中,經真空脫泡后在105 ℃條件下加熱硫化2 h,從而得到改性二氧化硅或二氧化硅“粒子簇”填充的硅橡膠。改變改性二氧化硅或二氧化硅“粒子簇”質量分數,制備得到一系列無機粒子填充的硅橡膠試樣,具體配方如表1所示。

2017年共有468門課程入選國家精品在線開放課程(本科教育課程)。其中涵蓋《系統解剖學》《局部解剖學》《生物化學與分子生物學》《醫學生理學》《病理學》《藥理學》6門重要的醫學基礎課程。而同樣屬于重要的醫學基礎課程的《組織學與胚胎學》卻榜上無名,基于此,建設高質量的《組織學與胚胎學》在線開放課程是組織學與胚胎學教學工作者的使命。

表1 改性二氧化硅或二氧化硅“粒子簇”填充硅橡膠的工藝配方Table 1 Process formula of silicone rubber filled with modified silica or silica "particle clusters"

1.4 測試與表征

1.4.1 顆粒的粒徑及粒度分布

將一次改性二氧化硅、二次改性二氧化硅及二氧化硅“粒子簇”分別溶于適量乙醇中,經超聲分散后,在納米粒度及Zeta電位分析儀上對粒子的粒徑及粒度分布進行分析。

1.4.2 顆粒的表觀形貌

在鋁箔紙上滴少量經超聲分散的一次改性二氧化硅及二氧化硅“粒子簇”懸浮液,放入烘箱中80 ℃干燥3 h,然后對樣品進行噴金處理,在掃描電子顯微鏡下觀察顆粒形貌及分布。用乙醇分別稀釋一次改性二氧化硅及二氧化硅“粒子簇”,經超聲分散處理后利用透射電鏡觀測顆粒形貌。

1.4.3 硅橡膠的壓縮模量、動態力學性能

從試驗中硫化反應完成的硅橡膠樣品(圓柱形)中選取厚度為3 mm的膠片為試驗材料,在Q800型動態熱機械分析儀上采用平板夾具測試樣品材料的應力-應變曲線及動態力學性能。在頻率為1.0 Hz和振幅為0.5~500.0 μm下進行應變掃描,在振幅為100.0 μm和頻率為0.1~40.0 Hz下進行頻率掃描,分析樣品儲能模量(G')和耗能模量(G″)隨掃描應變及頻率的變化關系。

2 結果與討論

2.1 改性二氧化硅顆粒的粒徑及粒度分布

采用第1.3.1節的方法對二氧化硅原料進行表面改性和粒子簇的構建,采用馬爾文納米粒度儀對不同二氧化硅粉體樣品進行粒徑分析,結果如表2所示,其中PDI(polydispersity index)為多分散系數,表示粒子尺寸的分布寬度。PDI值越小,說明粒子大小分布越集中。

表2 改性二氧化硅及二氧化硅“粒子簇”的粒徑及粒度分布

由表2可知:未改性二氧化硅粒子出現兩個粒徑峰值,其中,91 nm為單個二氧化硅顆粒粒徑,而出現955 nm峰值,主要是由于未改性二氧化硅具有較高的表面能和較多的表面羥基,從而具有高反應性,粒子間發生大量的二次團聚,造成粒徑增大以及粒徑分布不均勻,PDI值偏大;而經KH306一次改性后的二氧化硅顆粒,硅羥基之間相互作用而脫水形成穩定的Si—O—Si共價鍵,導致羥基數量減少,且二氧化硅表面接枝長鏈烷基后,由于碳碳長鏈的空間位阻效應和基團極性,粒子團聚減弱,因此粒徑較小,粒子表面能降低,分散效果好;經A151二次改性的二氧化硅,其表面羥基進一步減少,粒徑分布更加均勻;而二氧化硅“粒子簇”粒徑和PDI值顯著增大,顆粒達到微米級尺寸,說明二次改性二氧化硅接枝的乙烯基基團與含氫硅油中活性氫發生硅氫加成反應,二氧化硅不斷吸附在含氫硅油長鏈上,得到大小、分布不均的團簇化顆粒聚集體,由此也證實了粒子簇的成功合成。

2.2 改性二氧化硅顆粒的SEM分析

經掃描電子顯微鏡觀測得到的不同二氧化硅粉體的形貌如圖3所示。

從圖3可以看出:在相同放大倍數下,未改性二氧化硅粉體聚集形成大的粒子團,且顆粒間隔不均勻,而經KH306一次改性及A151二次改性的二氧化硅粉體,形成致密且均勻的粒子分布,且顆粒粒徑明顯減小,說明化學改性使二氧化硅表面羥基數量減少,粒子間作用力減弱,團聚現象得以改善,粒子分散更加均勻。從圖3(d)中可看出,二氧化硅“粒子簇”除了一些顆粒保持較小粒徑,還有大部分形成了若干大小不一的顆粒聚集體,進一步說明粒子簇合成成功,與粒徑測試結果保持一致。

圖3 不同二氧化硅粉體掃描電鏡對比圖Fig.3 Scanning electron microscopy comparison of different silica powders

由于掃描電子顯微鏡不能更好地觀察團簇粒子的內部結構特性,因此采用透射電鏡對KH306一次改性得到的單分散二氧化硅顆粒和“團簇”結構二氧化硅顆粒進行比較,試驗結果如圖4所示。

圖4 一次改性二氧化硅及二氧化硅“粒子簇”的透射電鏡對比圖Fig.4 TEM comparison of primary modified silica and silica "particle clusters"

由圖4可以看出:一次改性二氧化硅粒子的分散性能較好,粒子大多能均勻分散,僅存在少量團聚體,且團聚體內部的粒子間結合較為松散,說明硅烷偶聯劑起到良好的表面改性處理效果;二氧化硅“粒子簇”呈現無規則的團簇狀結構,且從局部區域放大圖片可以看到,團聚體內部的粒子間結合緊密,與一次改性二氧化硅的透射電鏡圖像進行對比,可以說明二氧化硅粒子間確實發生結合,生成了二氧化硅“粒子簇”。

2.3 一次改性二氧化硅及二氧化硅“粒子簇”的質量分數對硅橡膠壓縮模量的影響

采用經KH306改性的一次改性二氧化硅及二氧化硅“粒子簇”填充硅橡膠,分別在質量分數為1%~15%的條件下,探究其對硅橡膠壓縮模量的影響,硅橡膠的壓縮模量-應變關系曲線分別如圖5所示。

圖5 一次改性二氧化硅及二氧化硅“粒子簇”填充硅橡膠的壓縮模量-應變關系曲線Fig.5 The compression modulus-strain curves of silicone rubber filled with primary modified silica and silica "particle clusters"

從圖5可以看出,硅橡膠的壓縮模量隨著二氧化硅質量分數的增大而逐漸增大。隨著二氧化硅質量分數的增大,其可均勻分散在硅橡膠中,二氧化硅表面存在硅橡膠大分子結構,分子間吸引力大大加強,且二氧化硅表面的羥基會通過氫鍵作用形成三維交聯網絡結構,并對硅橡膠的分子鏈產生束縛,形成粒子網絡與硅橡膠分子鏈結合的交聯網絡結構。聚硅氧烷分子鏈與二氧化硅粒子間形成多種纏繞互穿的交聯網絡結構,使得硅橡膠受到壓縮應力作用時,能夠有效地承受外力的沖擊,達到補強目的。

“粒子簇”在硅橡膠內部可以起到物理交聯點的作用,隨著二氧化硅“粒子簇”質量分數的增加,硅橡膠內的交聯密度也隨之增加,分子鏈的自由運動受限,使得粒子團簇結構對硅橡膠的形變造成極大阻礙。“粒子簇”相互聚集形成更大的團簇結構,同時內部獨立的二氧化硅粒子也相互靠攏集中,這種協同作用使得“粒子簇”結構能夠更有效地阻礙硅橡膠基體的形變,提高抗壓縮性能。在相同的質量分數下,二氧化硅“粒子簇”填充硅橡膠的壓縮模量比一次改性二氧化硅粒子填充的硅橡膠有所增加,且補強效果更顯著。

2.4 一次改性二氧化硅及二氧化硅“粒子簇”填充硅橡膠的動態應變掃描分析

通過動態熱機械分析儀對二氧化硅填充硅橡膠樣品進行動態應變掃描,分析其不同質量分數及不同存在狀態下動態力學性能的變化,測試結果如圖6所示。

圖6 一次改性二氧化硅及二氧化硅“粒子簇”填充硅橡膠的動態應變掃描曲線Fig.6 Dynamic strain scanning curves of silicone rubber filled with primary modified silica and silica "particle clusters"

從圖6可以看出,硅橡膠的初始儲能模量較大,隨著應變的逐漸增大,儲能模量逐漸減小,損耗模量先增大后減小。這主要是由于二氧化硅粒子在硅橡膠內部形成填料網絡結構,當應變增大到一定程度,二氧化硅網絡結構被破壞,因此儲能模量下降,而二氧化硅網絡被不斷破壞造成的能量耗散的增加使得損耗模量升高。

隨著硅橡膠內二氧化硅質量分數的逐漸增加,同一應變條件下對應的硅橡膠的儲能模量、損耗模量都逐漸增大。這是因為隨著二氧化硅質量分數的增大,硅橡膠內部二氧化硅粒子間更容易相互交聯形成網絡結構,即提高了二氧化硅網絡的交聯密度,故而使得儲能模量和損耗模量都有所增大。一次改性二氧化硅及二氧化硅“粒子簇”填充硅橡膠的儲能模量及耗能模量隨應變的變化關系基本一致,而相同應變下,結構更緊密的粒子簇形成的交聯網絡體系密度更大,進而使得“粒子簇”填充硅橡膠的儲能模量及耗能模量更高。

2.5 一次改性二氧化硅及二氧化硅“粒子簇”填充硅橡膠的動態頻率掃描分析

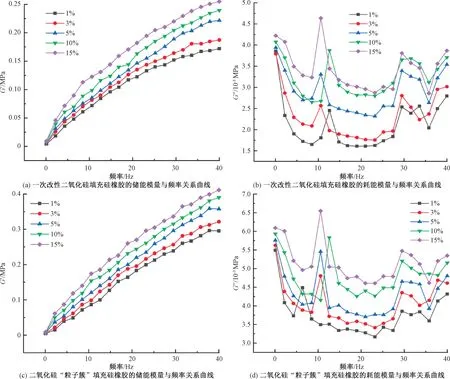

通過動態熱機械分析儀對二氧化硅填充硅橡膠樣品進行動態頻率掃描,分析其不同質量分數及不同存在狀態下動態力學性能的變化,測試結果如圖7所示。

圖7 一次改性二氧化硅及二氧化硅“粒子簇”填充硅橡膠的動態頻率掃描曲線Fig.7 Dynamic frequency scanning curves of silicone rubber filled with primary modified silica and silica "particle clusters"

從圖7可以看出,隨著二氧化硅質量分數的增加,其交聯網絡體系密度增大,同一頻率條件下對應的儲能模量也增大。當一次改性二氧化硅質量分數為15%時,隨著頻率從0.1 Hz增加到40.0 Hz,硅橡膠的儲能模量從0.009 3 MPa增加到0.255 1 MPa,增大了約26倍;當二氧化硅“粒子簇”質量分數為15%時,硅橡膠的儲能模量則由0.008 2 MPa增加到0.411 4 MPa,增大了近49倍。說明二氧化硅“粒子簇”填充方式確實能有效增強硅橡膠的剪切變硬性能。

圖8 硅橡膠動態掃描示意圖Fig.8 Dynamic scanning diagram of silicone rubber

硅橡膠動態掃描示意圖如圖8所示。一次改性二氧化硅粒子間通過氫鍵相互交聯形成三維網絡結構,提高二氧化硅粒子網絡的交聯密度,并對硅橡膠的分子鏈產生束縛,形成二氧化硅粒子網絡與硅橡膠分子鏈結合的交聯網絡結構,二氧化硅表面存在硅橡膠大分子結構,分子間吸引力大大加強。聚硅氧烷分子鏈與二氧化硅粒子間形成多種纏繞互穿的交聯網絡結構,使得硅橡膠受到應力作用時能夠有效地承受外力的沖擊,達到補強目的。同樣,二氧化硅“粒子簇”填充到硅橡膠內部后,在掃描頻率作用下“粒子簇”相互聚集形成更大的團簇結構,同時二氧化硅“粒子簇”內部獨立的二氧化硅粒子也相互靠攏集中,這種雙重的協同效應使得“粒子簇”結構能夠更加有效地阻礙硅橡膠基體的形變,從而在高頻條件下表現出更高的儲能模量和彈性,也具有更好的剪切變硬性能。

3 結 論

(1)通過粒徑測量及電鏡觀測分析可知:未改性的二氧化硅粒子團聚現象嚴重,粒徑分布不均勻;二氧化硅粒子經硅烷偶聯劑KH306改性后,其表面羥基減少,表面能降低,粒徑分布均勻,形成單分散二氧化硅;而通過硅氫加成得到的“粒子簇”在含氫硅油分子鏈上形成了顆粒聚集體,粒徑顯著增大,也證實了“粒子簇”合成成功。

(2)硅橡膠的壓縮模量隨著二氧化硅質量分數的增大而逐漸增大,當二氧化硅質量分數達到15%時效果最好,且在相同質量分數下,二氧化硅“粒子簇”與一次改性的單分散二氧化硅相比,前者補強效果更顯著。

(3)經KH306一次改性形成的單分散二氧化硅和二氧化硅“粒子簇”填充的硅橡膠分別進行動態應變掃描,結果表明:隨著應變增加,儲能模量逐漸降低;隨著二氧化硅質量分數增加,硅橡膠儲能模量增加,且二氧化硅“粒子簇”填充的硅橡膠儲能模量增加更顯著,強度顯著提高。

(4)與一次改性二氧化硅相比,二氧化硅“粒子簇”填充硅橡膠的儲能模量變化量更大,當二氧化硅“粒子簇”質量分數為15%時,隨著掃描頻率從0.1 Hz增加到40.0 Hz,硅橡膠的儲能模量增大了約49倍,表現出更明顯的剪切變硬性能。